张昌平:论殷墟文化的镶嵌绿松石青铜器——从中国国家博物馆收藏的镶嵌绿松石方缶和兵

自古以来,中国有着世界上最大的绿松石矿储量、开采量和生产量,绿松石文化也成为中国传统文化的一种符号。新石器时代,绿松石广泛地作为串饰,用于项、腕等部位的装饰。二里头文化的绿松石生产发达,绿松石被制成嵌片,或镶嵌在青铜牌上,或贴塑在有机质主体上形成龙形器。上述这些绿松石器都具有高度的礼仪性,代表着使用者的财富和地位,因此对相关时期绿松石的研究也为学者所重视。

一 中国国家博物馆收藏的殷墟文化绿松石青铜器

1.兽面纹方缶

石志廉 先生最早在1965年第4期《文物》上介绍了此器[3],称之为“嵌松石饕餮纹铜罍”,并谓:“传于1934年在河南安阳出土”,“罍方形失盖……每面中间为一小形牺首……其中二个中空,可以系带”。尺寸高10.8、口径5.8、底径7.2厘米 。这其中关于出土背景的说法,其后一直被承袭。

1976年妇好墓出土一件形似的青铜器,在《殷墟妇好墓》发掘报告中被称为“小方缶”[5],后归国博收藏。该器也是方矮体、折肩,腹部饰兽面纹,器身和四角伸出共8条扉棱(图一:2)。器高9.6、口长宽7.5和6.7厘米 ,大小与国博绿松石器相若。1995年出版的《中国文物精华大辞典·青铜卷》同时收录了这两件青铜器,分别称为“兽面纹方缶”和“镶嵌兽面纹方缶”[6]。显然,这样的称谓使同类器形的名称具有一致性。

国博青铜器图录《中国古代青铜器艺术》将此器继续称为“镶嵌松石饕餮纹罍” [7]。图录说“器肩部四面中心饰以浮雕式兽首”,尺寸高10.7、口径6.2、底径

国博青铜器图录《中国古代青铜器艺术》将此器继续称为“镶嵌松石饕餮纹罍” [7]。图录说“器肩部四面中心饰以浮雕式兽首”,尺寸高10.7、口径6.2、底径7.5厘米 ,描述和体量与此前著录均略有差异。关于器物尺寸,不同次数的测量数据差异是可以理解的。不过,细察器物肩部的四个浮雕兽首,其中较高而窄长的两个,中空穿孔,属于贯耳,当年石志廉 先生的观察是正确的。也就是说,器肩上两个为兽首,两个为贯耳,兽首、贯耳各自两两相对。

以上就器物归类的讨论,目的不是纠结于称谓概念上的细节。实际上,国博绿松石器在器形乃至于装饰上有其特殊性。具体而言,这些特殊性表现在多个方面。

其二,国博绿松石器肩部两侧设贯耳的做法,基本上只见于壶类器,但国博绿松石器其他器形特征都与壶类器无关。

其四,类似国博绿松石器不设圈足而作凹圜底的商晚期青铜器,仅见于方罍和少数圆罍。

国博绿松石器以上器形特征难以进行器物归类,本文续称兽面纹方缶,避免新名称容易引起的混淆。强调这些个性特征,还因为这件器物是商时期很少见的绿松石青铜容器。考虑到这件缶的方器圆口、子口、贯耳、凹圜底、独立竖身夔纹等不同器类相杂的因素,形成了这件小型容器的独特背景。青铜时代早期的特型器物,往往显示高等级的社会背景。实际上,这件方缶的绿松石制作工艺也很高级,器物很可能出自王室甚至是商王墓葬之中。

《国博商》第147器,馆藏号C5.2733,1959年故宫调拨(图二:1),图录称之为“镶嵌绿松石饕餮纹钺”[8]。内部两侧饰镶嵌绿松石兽面纹。钺通长25、宽17厘米 ,根据这一比例,可测算出内宽7.5厘米 。图录认为钺的年代在殷墟文化第二期。

《国博商》第131器,馆藏号C5.1493(图二:2)[9]。

与这件夔纹戈相似器形的,是《国博商》第132器鸟纹戈(馆藏号C5.1509)。该戈纹饰线条之间陡直而有较深的下凹,鸟纹眼部空出,这样的特征说明它原来很可能也镶嵌有绿松石(图二:3)。绿松石嵌片往往需用大漆粘连,但也可能脱离。有些绿松石会在埋藏过程中脱落,大辛庄M5戈的绿松石脱离在近旁[10]。一般而言,镶嵌绿松石在青铜器器体中的纹饰部分下凹较深且宽而陡直,动物型纹饰中眼珠部分全部下凹。妇好墓M5:23玉援铜内戈[11]内部纹饰原镶嵌绿松石,但仅有少量存留,所呈现的状态与国博这件夔纹戈接近。从这个角度而言,殷墟出土的不少青铜戈等原来应该镶嵌有绿松石[12]。

国博图录《中国古代青铜器艺术》著录一件镶嵌绿松石戈[13](图二:4),歧冠曲内、栏侧援部各饰一组镶嵌绿松石夔纹。戈通长27.8厘米 ,内长12厘米 。此器在《殷墟妇好墓》报告中器物号为438[14],属于妇好墓出土的两件玉援铜内戈之一,这两件玉援戈也都镶嵌有绿松石。

2021年在国博举办的“长城内外皆故乡—内蒙古文物菁华展”中,有一件直内戈的内部镶嵌绿松石,绿松石嵌片布局较为散乱,未构成图形(图六:7)。对照《殷墟妇好墓》报告,该戈器物号为M5:716,通长21.9、援长6.5厘米[15]。

2021年在国博举办的“长城内外皆故乡—内蒙古文物菁华展”中,有一件直内戈的内部镶嵌绿松石,绿松石嵌片布局较为散乱,未构成图形(图六:7)。对照《殷墟妇好墓》报告,该戈器物号为M5:716,通长21.9、援长6.5厘米[15]。

二 殷墟文化时期的绿松石器

殷墟文化绿松石工业继续发展,产品数量有了较大的增加。不过绿松石产业也有了很大的变化,其一是绿松石产品除了传统的串饰和嵌片装饰之外,较多出现独立造型的蝉、蛙等象生器,和同时期玉器中的鹿、鸟、鱼等小型象生器一样,成为独立的动物型装饰;其二是嵌片仍然是绿松石器的主要和主流方式,除了继续与青铜器结合之外,还装饰在骨器、石器上,甚至镶嵌在带刻辞的骨器上;其三是绿松石嵌片结合在青铜器上的对象,主要是青铜兵器、车马器。绿松石不再是主体材质,而成为从属于主体的装饰。

武丁前后是商文化绿松石装饰的繁荣阶段 殷墟文化较晚阶段,绿松石嵌片在青铜器上的装饰似有减弱之势。同属于殷墟文化第三期的郭家庄M160、戚家庄M269是这一阶段的两座高级贵族墓葬,墓葬中车马器、兵器都未见镶嵌绿松石装饰。相反,在一些小型墓葬中常见随葬绿松石嵌片。在郭家庄M135中“许多不规整的小片散在一处。其长、宽在0.2

殷墟文化较晚阶段,绿松石嵌片在青铜器上的装饰似有减弱之势。同属于殷墟文化第三期的郭家庄M160、戚家庄M269是这一阶段的两座高级贵族墓葬,墓葬中车马器、兵器都未见镶嵌绿松石装饰。相反,在一些小型墓葬中常见随葬绿松石嵌片。在郭家庄M135中“许多不规整的小片散在一处。其长、宽在0.2-0.3厘米 之间,厚度不到0.1厘米 ”[30]。M135是座小型贵族墓,属于殷墟文化第三期。戚家庄也是在一些小型墓葬中出土绿松石嵌片,如M130出土258件[31]。在殷墟苗圃北地墓葬[32]、殷墟西区墓葬中[33],都有类似现象,似乎绿松石嵌片装饰不再得到商末社会的重视。

三 殷墟文化绿松石器的等级

绿松石器的不同等级,可以分为两个不同层次,一是绿松石嵌片及其加工所反映的等级,一是绿松石所装饰青铜器的等级。在二里头,绿松石嵌片加工得非常规整、精制,不仅正面抛光、反面打磨,其他侧面也制作规整而光滑,如二里头1984YLVIM11:7牌饰(图六:1)[36],体现了很高的等级。绿松石嵌片高水准的制作,又关联二里头青铜牌饰、龙形器的这些器物的高级别。

-11.3厘米35.4厘米在西北岗M1004翻葬坑中出土的430片绿松石多无固定形状,但其中也有固定形状的,都是眼片、角片、鳞片等。这些固定形状的绿松石片边缘多打磨光滑,大小在0.5

-11.3厘米35.4厘米在西北岗M1004翻葬坑中出土的430片绿松石多无固定形状,但其中也有固定形状的,都是眼片、角片、鳞片等。这些固定形状的绿松石片边缘多打磨光滑,大小在0.5之间[38]。M1004的发现说明最高等级贵族所使用的绿松石器,绿松石嵌片既有加工考究精细,也有工艺不甚讲究的。

以上述绿松石嵌片工艺为参照,可以看出国博收藏的方缶和兽面纹钺的绿松石工艺较好(图六:3、5)。两件器的动物型装饰中,嵌片的大小和形状都较整齐,都以较为规整、特质的嵌片作为眼珠。特别是方缶使用了较多1厘米 左右的大片嵌片,可知这件器物绿松石是仅次于妇好象牙器的级别。但两件器的绿松石嵌片周边均未经过加工,一些小的嵌片甚至为有意拼凑。由此看来,殷墟文化即便较高级别的绿松石器,有的制作水平也较为粗疏。

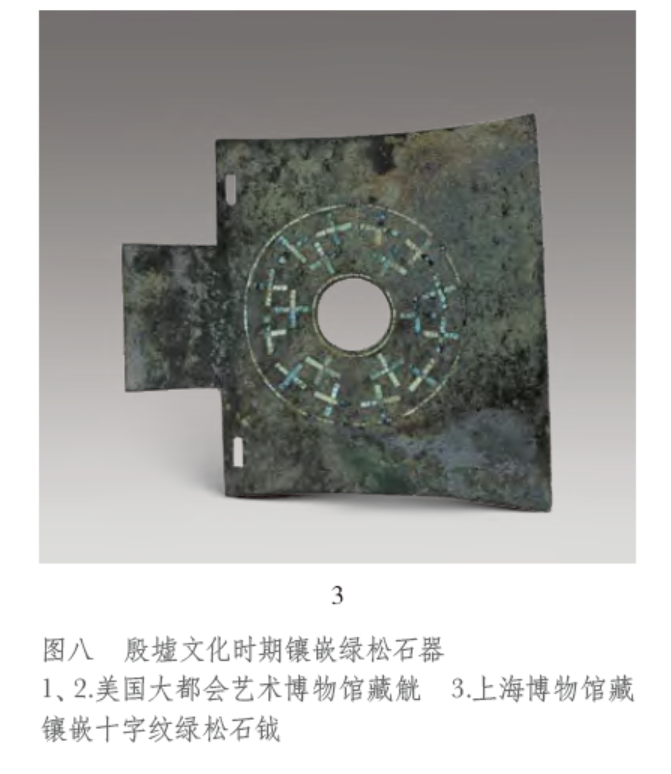

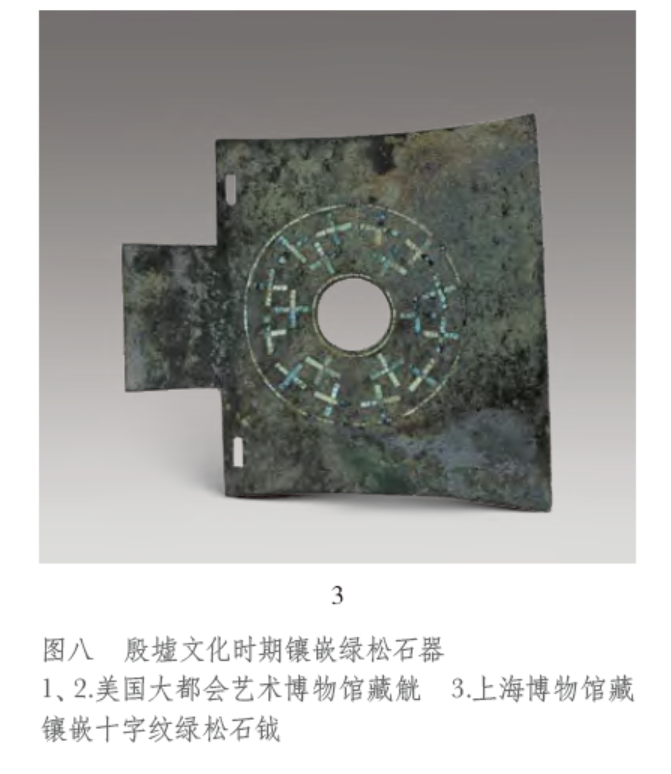

大都会艺术博物馆收藏的一件殷墟文化时期的青铜觥,可以很好地诠释这一时期绿松石器所反映的等级关系。这件觥长18.6、高16厘米 ,在觥类器中体形很小。觥体为罕见的素面,觥盖则装饰镶嵌绿松石龙纹(图八:1)[43]。绿松石嵌片在龙体上排列成殷墟文化时期多见的钻石状构图,还在龙侧、龙角等部位也有分布(图八:2)。绿松石大小、形状都很规整,但周边未经打磨。这件觥是另一件殷墟文化时期少见的镶嵌绿松石青铜容器,绿松石嵌片及其工艺都很高。但觥的器形较小,青铜工艺在觥类器中也较为普通。因此这件觥似乎并未像国博绿松石兽面纹方缶那样具有很高的等级。

此外,值得一提的是上海博物馆收藏的那件著名的镶嵌十字纹绿松石钺[44](图八:3)。该钺一般认为属于二里头文化时期,过去学者们给出的依据是二里头遗址有绿松石青铜牌饰,且已出现有十字形装饰。现在我们知道,青铜兵器镶嵌绿松石是属于殷墟文化的作风,而十字形纹是外来文化因素[45],也可能会再出现在殷墟文化时期。从工艺而言,钺上的绿松石嵌片周边没有像二里头的那样打磨规整,但嵌片都较大而齐整,有较规整的整形加工,类似殷墟文化兵器中较高等级的绿松石特征(图六:4)。该钺全长35.6、刃宽33.2厘米 ,重5.16千克 ,高大而厚重,并非二里头文化器的特征。无论形制,还是体量,都似乎应该将此钺的年代订在殷墟文化时期为宜。

殷墟文化绿松石器开启了新的社会风尚和方式。绿松石装饰转向青铜兵器和车马器这些实用性器具,绿松石器不再作为礼器标志使用者身份,显然已失去了此前作为礼器的地位。这或者可以说明,青铜器已经确立其礼器地位、成为衡量社会阶层的主要标准。在绿松石嵌片的生产上,不同质量的绿松石都有较多数量,形成多层级的产品链。这说明随着绿松石社会地位的下降,绿松石产品使用阶层泛化。除了高等级贵族拥有较多产品之外,绿松石兵器、车马器也较多出现在中小型贵族墓中。这是早期国家的发展中,特权阶层扩大、贵族层级增加的必然趋向。

国博青铜器图录《中国古代青铜器艺术》将此器继续称为“镶嵌松石饕餮纹罍” [7]。图录说“器肩部四面中心饰以浮雕式兽首”,尺寸高10.7、口径6.2、底径

国博青铜器图录《中国古代青铜器艺术》将此器继续称为“镶嵌松石饕餮纹罍” [7]。图录说“器肩部四面中心饰以浮雕式兽首”,尺寸高10.7、口径6.2、底径 2021年在国博举办的“长城内外皆故乡—内蒙古文物菁华展”中,有一件直内戈的内部镶嵌绿松石,绿松石嵌片布局较为散乱,未构成图形(图六:7)。对照《殷墟妇好墓》报告,该戈器物号为M5:716,通长21.9、援长6.5厘米[15]。

2021年在国博举办的“长城内外皆故乡—内蒙古文物菁华展”中,有一件直内戈的内部镶嵌绿松石,绿松石嵌片布局较为散乱,未构成图形(图六:7)。对照《殷墟妇好墓》报告,该戈器物号为M5:716,通长21.9、援长6.5厘米[15]。 殷墟文化较晚阶段,绿松石嵌片在青铜器上的装饰似有减弱之势。同属于殷墟文化第三期的郭家庄M160、戚家庄M269是这一阶段的两座高级贵族墓葬,墓葬中车马器、兵器都未见镶嵌绿松石装饰。相反,在一些小型墓葬中常见随葬绿松石嵌片。在郭家庄M135中“许多不规整的小片散在一处。其长、宽在0.2

殷墟文化较晚阶段,绿松石嵌片在青铜器上的装饰似有减弱之势。同属于殷墟文化第三期的郭家庄M160、戚家庄M269是这一阶段的两座高级贵族墓葬,墓葬中车马器、兵器都未见镶嵌绿松石装饰。相反,在一些小型墓葬中常见随葬绿松石嵌片。在郭家庄M135中“许多不规整的小片散在一处。其长、宽在0.2 -11.3厘米35.4厘米在西北岗M1004翻葬坑中出土的430片绿松石多无固定形状,但其中也有固定形状的,都是眼片、角片、鳞片等。这些固定形状的绿松石片边缘多打磨光滑,大小在0.5

-11.3厘米35.4厘米在西北岗M1004翻葬坑中出土的430片绿松石多无固定形状,但其中也有固定形状的,都是眼片、角片、鳞片等。这些固定形状的绿松石片边缘多打磨光滑,大小在0.5

此外,值得一提的是上海博物馆收藏的那件著名的镶嵌十字纹绿松石钺[44](图八:3)。该钺一般认为属于二里头文化时期,过去学者们给出的依据是二里头遗址有绿松石青铜牌饰,且已出现有十字形装饰。现在我们知道,青铜兵器镶嵌绿松石是属于殷墟文化的作风,而十字形纹是外来文化因素[45],也可能会再出现在殷墟文化时期。从工艺而言,钺上的绿松石嵌片周边没有像二里头的那样打磨规整,但嵌片都较大而齐整,有较规整的整形加工,类似殷墟文化兵器中较高等级的绿松石特征(图六:4)。该钺全长35.6、刃宽

时间:2022-12-03 来源:齐家文化网 打印页面 阅读()

相关内容

Copyrights© All Rights Reserved 版权所有 甘肃省齐家文化研究会

甘肃省齐家文化研究会 广河县齐家文化博物馆 主办

地址:广河县城关镇河北新区广仁街1号 邮编:731300 电话:0930-5936016 传真:0930-5936016

陇ICP备2021002768号  甘公网安备62292402000104号

甘公网安备62292402000104号

技术支持:甘肃南博网络科技有限公司