尕马台发现齐家文化铜镜补论

西北民族大学历史文化学院 陈亚军

前 言

(一)发现概况

尕马台遗址位于青海省海南藏族自治州贵南县拉乙亥乡昂索村之南 0.5 公里处, 地处黄河南岸第二台地,北距黄河约 1 公里,高出黄河现水面约 60 米,台地平坦,早在新石器时代就有人类生活。1977 年 7—9 月,为配合龙羊峡水电站建设工程,由青海省文化局和北京大学历史系考古专业联合举办的“龙羊峡工程亦工亦农考古短训班”主要对尕马台新石器时代遗址进行了发掘,发掘面积 1626 平方米。发掘结果显示,尕马台遗址是一处以马家窑文化为主体的居住址,后被齐家文化墓葬打破。尕马台发现的齐家文化墓葬 44 座,1 座瓮棺葬,43 座竖穴土坑墓,墓葬排列无明显规律,但较为整齐有序,埋葬习俗相同,随葬品文化特征相同,应为同一氏族的公共墓地,对于研究齐家文化丧葬习俗、思想宗教有着极为重要的价值。 这次发现中最为引人注目的是“七角星纹”铜镜(M25:6)该镜镜面为圆形,直径 9 厘米、厚 0.25 厘米譺訛,重 109 克,镜面平滑,背面有钮,镜背饰七角形图案(图 1)。

(二)研究检视

自从这柄铜镜发现以来,引起了学界广泛的关注,研究的焦点主要是讨论中国古代铜器的起源

--------------------------------------------------

问题, 如李虎侯从不破坏的方法入手, 使用放射化分析得出铜镜中至少有铜、锡两种金属,且铜锡比例为 1∶0.096譹訛。 宋新潮先生认为黄河上游的甘青地区是中国铜镜最初的发源地, 大约在商代后期传至黄河中下游的中原地区,向西传入天山东麓的哈密、 吐鲁番一带。 董亚巍认为齐家文化至西周时期的铜镜制作技术相较于同时期的青铜制作技术和造型艺术有着极大的反差, 铜镜的制作技术尚处于摸索阶段。 刘学堂在比较早期发现铜镜后认为中国早期铜镜起源于西域地区(特指天山北路),且这些铜镜并非用来照面的,不仅是身体装饰品,也是原始社会巫师在宗教活动中使用的法器或巫具。程建提出铜镜的使用大概经历了三个阶段,齐家时期铜镜可能作为装饰品或者是宗教仪式来使用。 何堂坤认为铜镜的起源是受铜刀、铜指环、铜泡等多种早期金属器光洁表面映像事物的启发后发明处出来的,李淮生持此观点的同时,认为齐家文化铜镜是本地文化的产物。因为这件铜镜时代较早,大多探讨早期铜器起源时候均会涉及这一重要材料。--------------------------------------------------

任晓燕:《贵南尕马台遗址与墓地》,青海省文物考古研究所编著:《再现文明:青海省基本建设考古重要发现》,文物出版社,2013 年,第 34—44 页。

尕马台出土这件铜镜的厚度报道不一。 宋新潮文中谓之厚 0.4 厘米,或为 0.3 厘米,也有报道厚 3 厘米,厚为 0.25

厘米。这里从最新报告《贵南尕马台》中报道厚为 0.25 厘米,见青海省文物考古研究所、北京大学考古文博学院:《贵南尕马台》,科学出版社,2016 年,第 130 页。

青海省文物管理处考古队:《青海省文物考古工作三十年》,《文物考古工作三十年(1949—1979)》,文物出版社,1979 年;《我省考古工作的一项重大发现》,《青海日报》1978 年 2 月 18 日第三版。

这些研究的问题主要集中在中国早期铜器起源以及铜镜起源的问题上。 本文拟从其年代、使用方法、装饰艺术、用途、源流以及所附含的文化含义补充一些认识。

----------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

李虎侯:《齐家文化铜镜的非破坏鉴定——快中子放射化分析法》,《考古》1980 年第 4 期。

宋新潮:《中国早期铜镜及其相关问题研究》,《考古学报》1997 年第 2 期。

董亚巍:《论古代铜镜制模技术的三个历程》,《收藏家》2004 年第 2 期。

刘学堂:《新疆地区早期铜镜及其相关问题》,《新疆文物》1993 年第 1 期;刘学堂:《论中国早期铜镜源于西域说》,《新疆师范大学学报》(哲学社会科学版)1999 年 7 月。

程建:《试论中国铜镜的起源和早期映照的方式》,《东南文化》1992 年第 1 期。

何堂坤:《铜镜起源初探》,《考古》1988 年第 2 期。

李淮生:《中国铜镜的起源及早期传播》,《山东大学学报》(哲学社会科学版)1988 年第 2 期。

安志敏:《中国早期铜器的几个问题》,《考古学报》1981 年第 3 期;北京钢铁学院冶金史组:《中国早期铜器的初步研究》,《考古学报》1981 年第 3 期;孙淑云等:《甘肃省早期铜器的发现与冶炼、制造技术研究》,《文物》1997 年第 7 期;白云翔:《中国的早期铜器与青铜器的起源》,《东南文化》2002 年第 7 期;李水城:《西北与中原早期冶铜业的区域特征及交互作用》,《考古学报》2005 年第 3 期; 王振:《从齐家文化铜器分析看中国铜器的起源与发展》,《西部考古》(第三辑),三秦出版社,2008 年,第 74—90 页;杨建华、邵会秋:《中国早期铜器的起源》,《西域研究》2012 年第 3 期。

刘学堂、李文瑛:《中国早期青铜文化的起源及其相关问题新探》,四川大学中国藏学研究生所编:《藏学学刊》(第3 辑),四川大学出版社,2007 年,第 1—63 页。

一、年代考订

尕马台遗址的第一层为扰乱层,第二、三层为文化堆积层,发掘结果表明该遗址应该是一处以马家窑文化为主体的居住址,后被齐家文化墓地打破。 尕马台墓地发现的这批墓葬的随葬陶器有双大耳罐、小灰陶罐、彩陶罐、粗陶碗、粗陶盆等;装饰品有海贝、绿松石珠、骨珠、骨饰等组装成的手链、足链;铜器有铜镜、铜泡、铜环等;骨器有骨镞、骨针等。 随葬品基本沿袭了宗日遗址的传统风格。 尕马台墓地最为普遍的生活用具双大耳陶罐,是齐家文化代表性的陶器且时代鲜明,造型风格与齐家坪、喇家遗址、秦魏家等典型齐家文化遗址出土同类器相近,因此我们可以肯定的是这批墓葬应当属于齐家文化时期的墓葬。

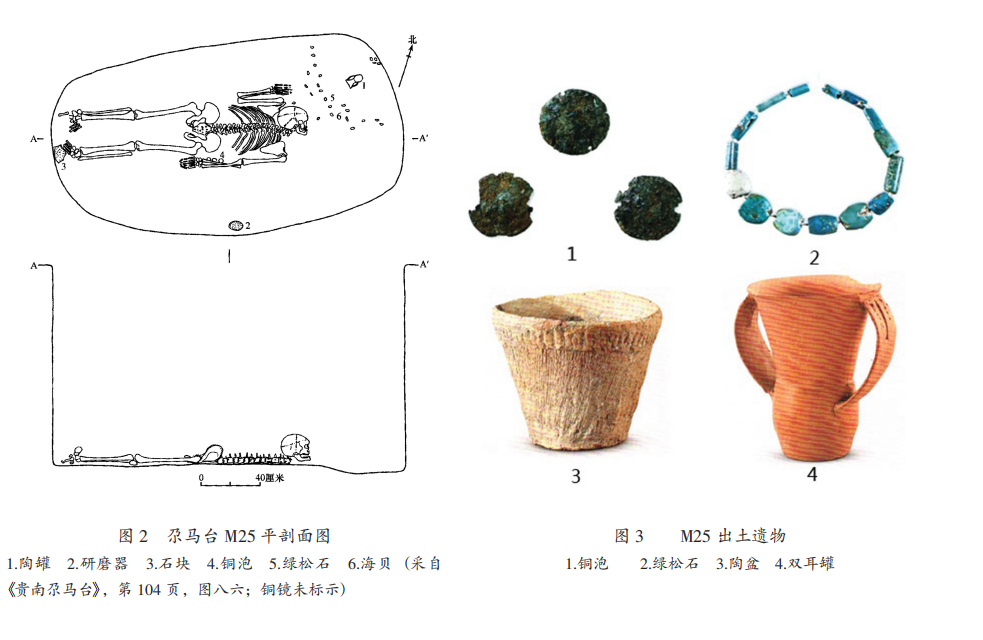

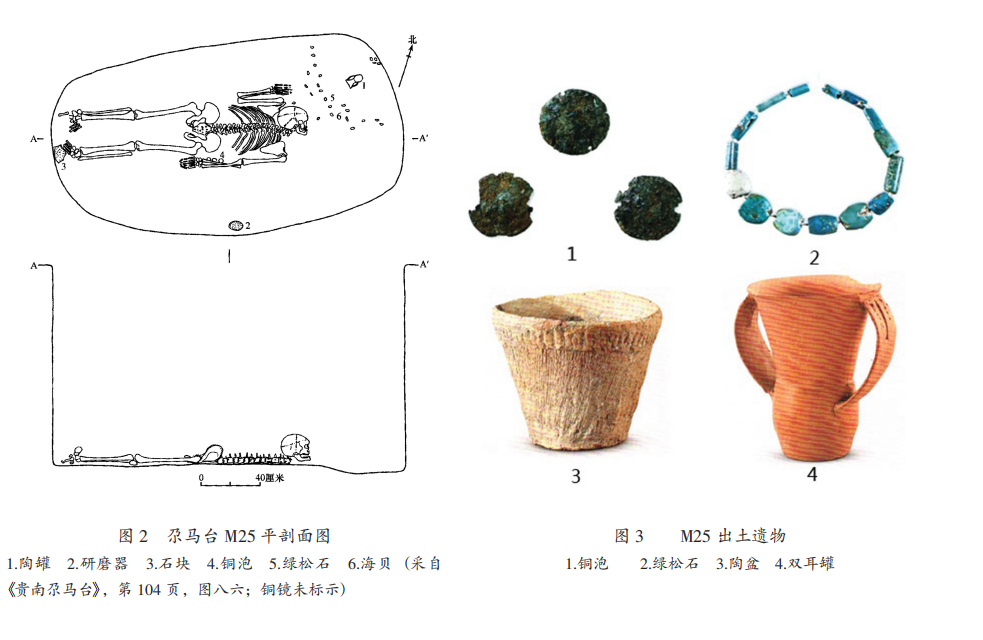

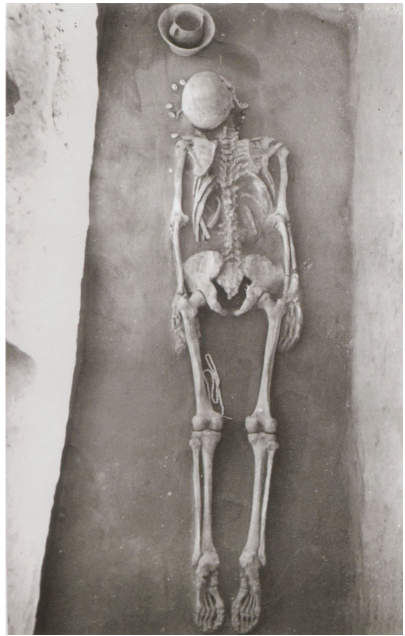

尕马台出土铜镜的 M25 为竖穴土坑墓,平面为长方形,长 223 厘米、宽 90 厘米、深 110 厘米;填土可以分为两层,上部分为黄沙土,下部分为黑黄色土;单人俯身直肢葬,男性;随葬品是尕马台墓地随葬品最多的墓葬,其中陶器 2 件、海贝 11 件、骨珠 583 件、绿松石珠 16 件、铜泡 2 件、铜镜 1 件(图2、3),墓地未见陶鬲,双耳罐体型瘦长,腹部为圆曲线,应该是张忠培先生所说的第三期的阶段的陶器

陈洪海、格桑本、李国林:《试论宗日遗址的文化性质》,《考古》1998 年第 5 期。

任晓燕:《贵南尕马台遗址与墓地》,青海省文物考古研究所编著:《再现文明:青海省基本建设考古重要发现》,文物出版社,2013 年,第 34—45 页;青海省文物考古研究所、北京大学考古文博学院:《贵南尕马台》,科学出版社,2016年。

青海省文物考古研究所、北京大学考古文博学院:《贵南尕马台》,科学出版社,2016 年,第 104 页。

-----------------------------------------------------------------------------------------风格。

目前在甘青地区发现的齐家文化遗址总计有 1100 余处,其中武威皇娘娘台、武威海藏寺、广和齐家坪、秦魏家、天水师赵村、西山坪、大通上孙家寨、乐都柳湾、贵南尕马台、西宁沈那遗址等,关于齐家文化的编年,谢端琚先生分为东、西两区,其中东、中区分为早晚两期,西区分为早中晚三期。目前据师赵村、大地湾、柳湾遗址的层位关系,我们认为齐家文化的相对年代晚于马家窑文化,而早于辛店文化和卡约文化, 另外碳 14 测年的结果基本确定了齐家文化的绝对年代在公元前 2183—前 1630 年。 综上,我们认为尕马台齐家文化墓葬属于齐家文化晚期的遗存,M25 出土铜镜是同时期的遗存之一。

二、使用方式

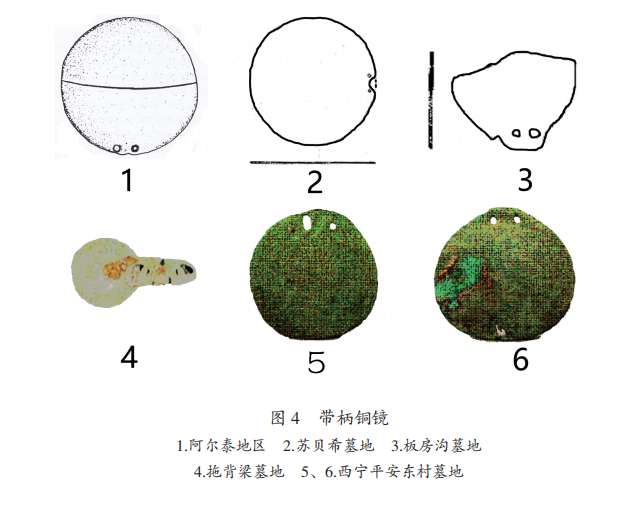

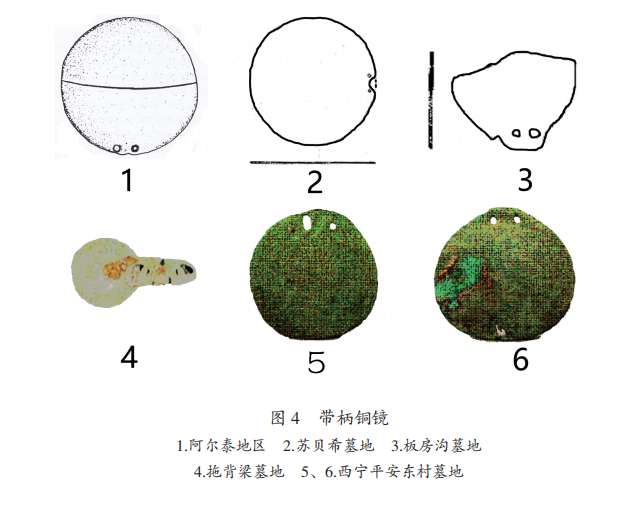

这柄铜镜(M25:6)镜面平滑,镜背面有钮,且镜的边缘钻有两个小孔,两孔之间有一道凹形细绳纹的痕迹,在清理时发现有木质镜柄,镜柄应是通过镜缘的双孔用细绳捆绑固定使用。

古代铜镜大体上可以分为两大类:一类是圆板带钮的铜镜,一类是带柄类型的铜镜。 其中前者主要流行于东亚及其周边区域,尤以古代中国为代表;后者主要流行于西亚、中亚及近中东区域,以古代希腊、罗马、埃及等为代表,这一类铜镜在欧亚大陆有着悠久的发展历史和流行地域,据日本学者樋口隆康在其《古镜》一书介绍,早在公元前 6000 年的土耳其卡达尔弗克新石器时代地层中就有出土(黑曜石制作),至公元前 3000—前 2000 年(早期铁器时代)的伊拉克基什遗址、伊朗苏萨遗址、巴基斯坦印达斯文明时期遗址中均有带柄铜镜出土,以后发现相当普遍。美索不达米亚平原的伊拉克基什遗址(Kish Site),其年代在前 2900 至 2340 年之间,是目前出土带柄铜镜最早的遗址。略晚的还有伊朗高原的苏萨遗址 (Susa Site), 还有南亚次大陆的印度河流域的哈拉帕遗址(Hara-ppan Site)和摩佐达罗遗址(Mohen-jodayo Site),均距今前 2350 至 1750 年。 带柄铜镜在我国唐宋以后也有较为普遍出现,但其镜面与镜柄系同体铸造,镜背多与我国传统纹饰母题相近,且镜面形制较为多样(除圆形外,还有葵瓣形、菱花形等),另外宋代以后的大多此类镜背中心部位标有记铭、号铭等文字譽訛,当是早期钮形镜的一种继续。 因此,我国境内发现带柄镜使用,当是外来文化

---------------------------------------------------

张忠培:《齐家文化研究》(上、下),《考古学报》1987 年第 1、2 期。

谢端琚:《甘青地区史前考古》,文物出版社,2002 年,第 120 页。

谢端琚:《甘青地区史前考古》,文物出版社,2002 年,第 115 页;中国社会科学院考古研究所:《中国考古学中的碳十四数据集(1965—1991)》,文物出版社,1991 年;叶茂林:《喇家遗址绝对年代的初步认识》,《中国文物报》2004 年 2 月6 日第 7 版。

[俄]A.A.提什金、H.H.谢列金著:《金属镜:阿尔泰古代和中世纪的资料》,陕西省考古研究院译,北京:文物出版社,2012 年;A.H.Dina and V.M.Masson,History Of Civilizations Central Asia,Volume,The dawn of civilization:earliesttimes to 700B.C,United Nations Educational,1992.该书中译本见 A.H.丹尼、V.M.马松主编:《中亚文明史》(第一卷),中国对外翻译出版公司,2002 年。

孔祥星、刘一曼:《中国古代铜镜》,文物出版社,1984 年,第 137—212 页;王仲殊:《铜镜》,《中国大百科全书·考古学》,中国大百科全书出版社,1986 年。

传播和影响所致。

根据发掘报告的报道和对世界范围内铜镜类型的审视, 我们认为这柄铜镜的使用大致经历了两个阶段,即用钮使用和用柄使用两个阶段。 从镜钮和双孔的方向与位置观察,之间应当没有直接的联系。 具体讨论如下。

尕马台 M25 出土铜镜的钮部已残,这里根据已有的发现稍做推测。目前发现属于齐家文化的铜镜如广河临夏齐家坪 M41 出土 1 件钮为桥形钮,铜镜的钮为桥形钮,上海博物馆藏的 1 件镜钮为桥形钮。 另外在哈密天山北路墓地发现的 5 件早期铜镜均为桥形钮,年代相当于中原地区的夏代晚期到商代早期譽訛。 安阳殷墟妇好墓出土 4 件铜镜,其中 2 件为桥形钮譾訛。 另外大司空南地墓地、鄂尔多斯、甘肃平凉、青海湟中共和乡前营村、陕西淳化县、新疆焉不拉克等等遗址所发现的时代较早的铜镜均为桥形钮,由此可以推断尕马台铜镜的钮可能为“桥形钮”。 桥形钮镜的使用应该是使用其他可以系绳等通过钮来辅助使用。

这柄铜镜发现木质镜柄,是通过镜缘的双孔用细绳捆绑固定使用。 这类带柄铜镜的镜身与镜柄为先分铸或分做,后经捆绑、铆接、焊接、合铸等方式二次组合使用,镜柄用木、铜、铁等不同材料。 如在阿尔泰地区墓地出土巴泽雷克时期铜镜的镜缘有两孔(图 4:1),新疆地区也有同样的发现,如鄯善苏贝希三号墓地 M17 发现一件直径 9.1 厘米、厚 0.1 厘米的带柄镜缘也有双孔(图 4:2)。 乌鲁木齐板房沟发现的一件铜镜边缘有两孔,内有铁质物(图 4:3)。 伊吾县拖背梁墓地 M15 中半环形柄,就是

N.G.容格、V.容格等著,朱欣民译:《西藏出土铁器时代铜镜》,收入《西藏考古》(第 1 辑),四川大学出版社,1994年,第 180—189 页;霍巍:《再论西藏带柄铜镜的有关问题》,《考古》1997 年第 11 期;霍巍:《从新出土考古材料论我国西南的带柄铜镜问题》,《四川文物》2002 年第 2 期;吕红亮:《西藏带柄铜镜补论》,《藏学学刊》(第五辑),四川大学出版社,2009 年;仝涛:《三枚藏式带柄铜镜的装饰风格来源问题》,《藏学学刊》(第六辑),四川大学出版社,2010 年;郭富:《四川地区早期带柄铜镜的初步研究》,《四川文物》2013 年第 6 期; 赵慧民:《西藏曲贡出土的铁柄铜镜的相关问题》,《考古》1994 年第 7 期。

北京钢铁学院冶金史组:《中国早期铜器的初步研究》,《考古学报》1981 年第 3 期;安志敏:《中国早起铜器的几个问题》,《考古学报》1981 年第 3 期。

中国青铜器全集编辑委员会:《中国青铜器全集》(第 16 卷),文物出版社,1998 年,第 2 页,图版二。

上海博物馆编:《镜映乾坤——罗伊德·扣岑先生捐赠铜镜精粹》,上海书画出版社,2012 年,第 20、21 页。

哈密博物馆:《哈密文物精粹》,科学出版社,2013 年,第 36、89 页。

中国社会科学院考古研究所:《殷墟妇好墓》,文物出版社,第 103—104 页;中国青铜器全集编辑委员会:《中国青铜器全集》(第 16 卷),文物出版社,1998 年,第 4 页。

中国社会科学院考古研究所安阳工作队:《1986 年安阳大司空南地的两座殷墓》,《考古》1989 年第 7 期。

田广金、郭素新:《鄂尔多斯式青铜器》,文物出版社,1986 年,第 4 页。

高阿申:《甘肃平凉发现一件商代铜镜》,《文物》1991 年第 5 期。

李汉才:《青海湟中县发现古代双马铜钺和铜镜》,《文物》1992 年第 2 期。

姚生民:《陕西淳化县出土的商周青铜器》,《考古与文物》1986 年第 5 期。

[俄]A.A.提什金、H.H.谢列金著:《金属镜:阿尔泰古代和中世纪的资料》,陕西省考古研究院译,文物出社,2012年,第 6 页,图二,7。

新疆文物考古研究所:《鄯善县苏贝希墓群三号墓地》,《新疆文物》1994 年第 2 期。

乌鲁木齐文管所:《乌鲁木齐板房沟新发现的两批铜器》,《新疆文物》1990 年第 4 期。

利用镜缘双孔固定的(图 4:4)。青海平安村墓葬 M1 中发现 2 件镜面无钮,镜缘有双孔(图 4:5、6)。 甚至在吐鲁番艾丁湖墓葬和新源铁木里克出土的铜镜的镜缘有三个孔。这些镜缘的双孔或三孔应是用来捆绑镜柄所专门制作的。综上, 我们发现 M25 出土这柄铜镜由钮和带柄使用两种方式,且两种使用方式并非同时使用,可以推测的是这柄铜镜先是用钮使用,后再依靠木柄来使用。

利用镜缘双孔固定的(图 4:4)。青海平安村墓葬 M1 中发现 2 件镜面无钮,镜缘有双孔(图 4:5、6)。 甚至在吐鲁番艾丁湖墓葬和新源铁木里克出土的铜镜的镜缘有三个孔。这些镜缘的双孔或三孔应是用来捆绑镜柄所专门制作的。综上, 我们发现 M25 出土这柄铜镜由钮和带柄使用两种方式,且两种使用方式并非同时使用,可以推测的是这柄铜镜先是用钮使用,后再依靠木柄来使用。

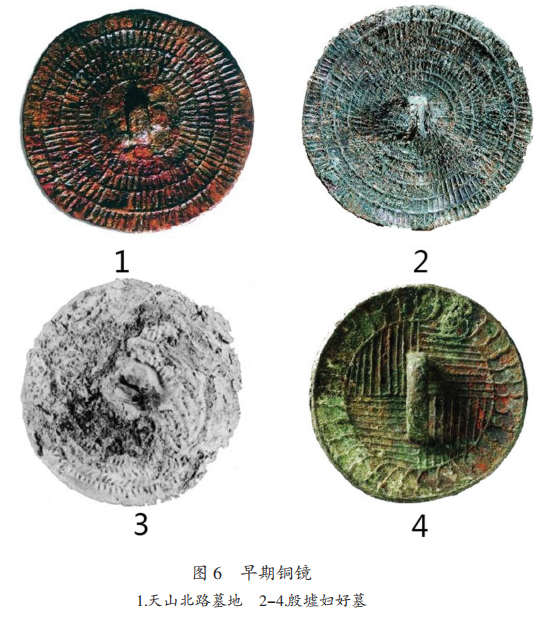

有小桥钮,钮外饰锯齿纹,主区饰两周双阳线弦纹,中间饰粗疏密的短斜线纹,直径 5.5 厘米、厚 0.12 厘米。 鄂尔多斯地区发现两件, 镜背以拱桥钮为中心饰两周阳弦纹,弦纹之间饰密集的短斜线纹。河南安阳殷墟小屯妇好墓出土的多圈短斜线纹镜,该镜为较规整的圆形,镜背同样以桥形钮为中心饰阳线纹为特色,只是这件镜背为七圈阳弦中间饰细密规整的短线纹, 墓的年代属殷墟文化晚期偏早, 是目前安阳乃至整个中原地区唯一的一件商代多圈短斜线纹早期铜镜(图6:2-4)。新疆天山北路出土的多圈短斜线纹铜镜(图 6:1)。 这件铜镜形体显得厚重,纹样稍显粗疏,镜面平直,镜背有较宽大的桥钮,正视钮呈正方形。 镜背以钮为中心饰四圈阳弦纹, 弦纹间饰短斜线纹。 利用镜缘双孔固定的(图 4:4)。青海平安村墓葬 M1 中发现 2 件镜面无钮,镜缘有双孔(图 4:5、6)。 甚至在吐鲁番艾丁湖墓葬和新源铁木里克出土的铜镜的镜缘有三个孔。这些镜缘的双孔或三孔应是用来捆绑镜柄所专门制作的。综上, 我们发现 M25 出土这柄铜镜由钮和带柄使用两种方式,且两种使用方式并非同时使用,可以推测的是这柄铜镜先是用钮使用,后再依靠木柄来使用。

利用镜缘双孔固定的(图 4:4)。青海平安村墓葬 M1 中发现 2 件镜面无钮,镜缘有双孔(图 4:5、6)。 甚至在吐鲁番艾丁湖墓葬和新源铁木里克出土的铜镜的镜缘有三个孔。这些镜缘的双孔或三孔应是用来捆绑镜柄所专门制作的。综上, 我们发现 M25 出土这柄铜镜由钮和带柄使用两种方式,且两种使用方式并非同时使用,可以推测的是这柄铜镜先是用钮使用,后再依靠木柄来使用。三、装饰艺术

尕马台 M25 出土铜镜的镜背绕镜钮起两凸弦纹圈,将整个镜背譽訛分为圆形钮座、镜缘、主区三部分,镜钮已残,形制不明,镜缘较窄,沿着镜缘分布有七块大小不等扇形,每块扇形中填充有平行的凸斜线纹,衬托出未施直线段的扇形和素面的中部,使镜背整体呈放射状的不规则“七角星”。 镜背纹饰类似的还有中国国家博物馆收藏的 1 件(传为临夏出土),绕镜钮起两周凸弦纹圈,中间区和镜缘内分别饰有多扇形,内填充有平行线纹,镜背呈放射状的十三角和十六角星纹图 5:1)。 同样在上海博物馆藏有一件,不同的是这件的主区和部分空间被扇形分割,但未见平行线填充,镜背主题纹饰呈放射状的十二角星纹,镜缘较窄,上设有两个小孔,外部密集排列一周小乳丁纹(图 5:2)。 这两件铜镜的年代虽然存在争议较大,大多学者认为是齐家文化时期或者稍晚时期的铜镜。

中国境内发现的早期装饰镜镜背大多运用繁密的细斜线纹装饰铜镜是早期铜镜的特点之一。 20世纪 20 年代安特生曾在河北省北部的张北县征集 1 件,镜背以拱桥钮为中心饰五周阳弦纹,弦纹间填短斜线纹。 青海湟中县共和乡前营村发现一件形体显得厚重,铸作粗糙,镜面微微鼓起,镜背中央

---------------------------------------------

---------------------------------------------

西北大学文化遗产保护与考古学研究中心、新疆文物考古研究所、哈密地区文物局:《2009 年新疆伊吾县托背粱

墓地发掘简报》,《考古与文物》2014 年第 4 期。

青海省文物考古研究所编著:《再现文明:青海省基本建设考古重要发现》,文物出版社,2013 年,第 106 页。

新疆维吾尔自治区博物馆:《吐鲁番艾丁湖墓葬》,《考古》1982 年第 4 期。

新疆文物考古研究所:《新疆新源铁木里克古墓群》,《文物》1988 年第 8 期。

关于镜背和镜面的区别,在《贵南尕马台》的描述中应当有误,铜镜的正面应为光滑的一面,装有有纹饰和镜钮的

一面应为镜背。

中国青铜器全集编辑委员会:《中国青铜器全集》(第 16 卷),文物出版社,1998 年,第 2 页,图版二。

J.G.Andersson,Hunting Magie inthe Animal Stgle.MFEAB. NO.4.1932.又见刘一曼、孔祥星:《中国早期铜镜的区系及源流》,宿白主编:《苏秉琦与当代中国考古学》,科学出版社,2001 年。

无独有偶, 类似此类图样和装饰形式在新石器时代的白陶上也有大量发现,如,如在坟山堡遗址发现的一件器盖上的图案分为三圈, 外圈就刻画有八角形纹饰辙,但年代距今 7700—7300 年,另外在汤家港 M1、M103 出土的二件白陶礼器上也刻画有相近的纹样(图 7:2、3),年代距今 6800—6300 年。 白陶作为史前

无独有偶, 类似此类图样和装饰形式在新石器时代的白陶上也有大量发现,如,如在坟山堡遗址发现的一件器盖上的图案分为三圈, 外圈就刻画有八角形纹饰辙,但年代距今 7700—7300 年,另外在汤家港 M1、M103 出土的二件白陶礼器上也刻画有相近的纹样(图 7:2、3),年代距今 6800—6300 年。 白陶作为史前---------------------------------------------------------

李汉才:《青海湟中县发现古代双马铜钺及铜镜》,《文物》1992 年第 2 期

宋新潮:《中国早期铜镜及其相关问题》,《考古学报》1997 年第 2 期。

高西省:《中国早期铜镜的发现与研究》,王纲怀编:《中国早期铜镜》,上海古籍出版社,2015 年。

刘学堂:《论中国早期铜镜源于西域》,《新疆师范大学学报》(哲学社会科学版)1999 年第 7 期。

哈密博物馆编:《哈密文物精粹》,科学出版社,2013 年。

贺刚、陈利文:《高庙文化及其对外传播和影响》,《南方文物》2007 年第 2 期。

岳阳市文物工作队、钱粮湖农场文管会:《钱粮湖坟山堡新石器时代遗址试掘报告》,《湖南考古辑刊》1994 年第 6辑,第 31 页,图十六。

注:这两个遗址出土器物的碳十四年代均未经树木年轮校正。

郭静云、郭立新:《从新石器时代刻纹白陶和八角形图看平原与山地文化的关系》,《东南文化》2014 年第 4 期。

时期重要的礼器在长江流域广泛发现之外,在黄河下游的大汶口文化、龙山文化,黄河中游仰韶文化、二里头文化等遗址,黄河上游的马家窑文化也有少量发现。 目前的发现表明南方地区的白陶出现时间最早,中原地区的白陶受海岱地区的影响较为直接,且中原地区的白陶,纹饰多仿制青铜器之上的纹饰,同样大多出自大型墓葬或者为祭祀等使用的礼器,白陶的消亡是伴随着青铜器的生产和使用的。近年来在喇家遗址发现了少量的,为高铝质的硅酸盐材料,无疑,尕马台铜镜上的七角纹纹饰应当是齐家文化受东方文化交流、互动和影响的结果。

时期重要的礼器在长江流域广泛发现之外,在黄河下游的大汶口文化、龙山文化,黄河中游仰韶文化、二里头文化等遗址,黄河上游的马家窑文化也有少量发现。 目前的发现表明南方地区的白陶出现时间最早,中原地区的白陶受海岱地区的影响较为直接,且中原地区的白陶,纹饰多仿制青铜器之上的纹饰,同样大多出自大型墓葬或者为祭祀等使用的礼器,白陶的消亡是伴随着青铜器的生产和使用的。近年来在喇家遗址发现了少量的,为高铝质的硅酸盐材料,无疑,尕马台铜镜上的七角纹纹饰应当是齐家文化受东方文化交流、互动和影响的结果。

时期重要的礼器在长江流域广泛发现之外,在黄河下游的大汶口文化、龙山文化,黄河中游仰韶文化、二里头文化等遗址,黄河上游的马家窑文化也有少量发现。 目前的发现表明南方地区的白陶出现时间最早,中原地区的白陶受海岱地区的影响较为直接,且中原地区的白陶,纹饰多仿制青铜器之上的纹饰,同样大多出自大型墓葬或者为祭祀等使用的礼器,白陶的消亡是伴随着青铜器的生产和使用的。近年来在喇家遗址发现了少量的,为高铝质的硅酸盐材料,无疑,尕马台铜镜上的七角纹纹饰应当是齐家文化受东方文化交流、互动和影响的结果。

时期重要的礼器在长江流域广泛发现之外,在黄河下游的大汶口文化、龙山文化,黄河中游仰韶文化、二里头文化等遗址,黄河上游的马家窑文化也有少量发现。 目前的发现表明南方地区的白陶出现时间最早,中原地区的白陶受海岱地区的影响较为直接,且中原地区的白陶,纹饰多仿制青铜器之上的纹饰,同样大多出自大型墓葬或者为祭祀等使用的礼器,白陶的消亡是伴随着青铜器的生产和使用的。近年来在喇家遗址发现了少量的,为高铝质的硅酸盐材料,无疑,尕马台铜镜上的七角纹纹饰应当是齐家文化受东方文化交流、互动和影响的结果。影响铜镜纹样最为根本的因素是制作技术,尤其是铸造技术决定了铜镜的形制、镜背花纹等,这柄铜镜的镜背纹样为线条形的几何纹样,且纹饰粗疏不够清晰,是石范镜的技术特征。 白云翔先生提出东亚地区石范技术最初发生于黄河上游的甘青地区,此后沿着长城地带向东传播,直到中国东北地区,乃至朝鲜半岛和日本九州地区,这一传统一直延续到 3 世纪前后。

四、功能用途

这柄铜镜出土时位于 M25 死者的胸前,死者为俯身直肢葬,这柄铜镜在死者胸部位置,可以看出,这面铜镜并非仅是用来照容,而有其他的用途。 尕马台墓地发现墓葬 44 座,其中 1 座瓮棺葬,43座竖穴土坑墓,墓葬排列无明显规律,但较为整齐有序,埋葬习俗相同,随葬品文化特征相同,应为同一氏族的公共墓地,且 M25 中除了随葬铜镜外,还有海贝 11 件、骨珠 583 件、绿松石珠 16 件、铜泡 2件、陶器 2 件等(图 8),是整个墓地随葬品最为丰富的墓葬,墓主生前应该是具有特殊身份地位的人。

--------------------------------------------------------

谷飞:《白陶源流浅析》,《中原文物》1993 年第 3 期。

张俭俭、李伟东、王芬:《中国古代白陶》,《中国陶瓷》第 47 卷第 4 期,2011 年 4 月。

叶茂林:《青海喇家遗址新发现白陶和初步研究》,《中国文物报》2014 年 8 月 29 日第 4 版。

白云翔:《试论东亚古代铜镜铸造技术的两个传统》,《考古》2010 年第 2 期。

因此,尕马台出土铜镜不仅是用来照容使用,还是萨满使用的法器之一,其中 M25 的墓主应该在当时的社会中具有一定的特殊地位,是萨满或巫等负责祭祀或者是重要礼仪的人。

本文为西北民族大学中央高校基本科研业务专项资金项目(项目号31920140015)阶段性成果之一。

余 论

中国境内的铜镜发现大体可分为三个区域:一是黄河下游和渭水流域的河南、陕西,二是中国北方长城沿线的内蒙古、辽宁和河北及东北地区,三是甘肃、青海、新疆相互毗邻的中国西北地区。 我们分别就年代、使用方法、纹饰、用途等方面进行探讨这柄铜镜的渊源。

综合前面的论述,尕马台发现这柄铜镜的年代在齐家文化晚期阶段。 哈密市天山北路先后发现墓葬 700 余座,出土有数百件圆方形铜牌饰,直径大小不一,小者在 5 厘米左右,大者 6~10 厘米左右,背有钮或边缘有孔,称为铜镜或镜形饰。 这一墓地的早期铜镜常常是一座墓中、一骨架上覆盖数件、数十件圆形牌饰。 在天山北路墓地,除少见的铜刀、锥、镰等生产工具和生活用具外,绝大多数为铜装饰品,特别是以各种圆形和方形铜牌饰为大宗,反映出天山北路墓地独特的文化特征,铜镜就包括在各种圆

-------------------------------------

-------------------------------------

[俄]弗拉基米尔·库巴列夫著,周金玲译:《亚洲游牧民族使用的铜镜是考古学的原始资料》,《新疆文物》2005 年第 1 期。

孟慧英:《中国北方民族萨满教》,社会科学文献出版社,2000 年;《中国大百科全书全书·宗教卷》,中国大百科全书出版社,1988 年,第 326—328 页。

形铜牌饰中。 刘学堂认为天山北路墓地是目前国内早期铜镜资料最集中、最早的一处墓地,出土的铜镜不晚于齐家文化铜镜。 考古发掘主持者吕恩国、常喜恩等在整理研究后,将墓葬分为四期,其中第三期开始出现素面铜镜第四期有多圈短斜线纹铜镜,年代定在公元前 19 世纪到 13 世纪之间。 李水城认为甘肃河西走廊的文化对新疆东部产生了影响,约距今 3800 年,并认为天山北路墓地年代与四坝文化基本同时,四坝文化绝对年代划在距今 3950—3550 年。 可见,新疆天山北路地区发现的铜镜的时代早于尕马台发现的铜镜,从铜镜的基本形制来说尕马台铜镜直接或者间接受其影响。

综上,我们发现,无论是从其使用方式、功能用途还是装饰艺术等,其来源是复杂的,并非单一的,应该是今新疆天山北路地区、中原史前文化与外来文化共同交流、融合的产物,这一结果应该是早期东西方文化碰撞与融汇的产物。 黄河上游的河湟地区是东西方文化交流的通道之一,正是这种东西方文化的频繁互动与交流,为丝绸之路的开通打下了基础,且新疆东部地区、甘青地区为中心的中国西北冶金文化圈是逐渐形成。就这柄铜镜提供的视角和已有的研究成果,可以看出齐家文化的铜器的文化因素来自不同的地区,并且形制和母题来自不同的渠道。 铜镜中对东方白陶文化和青铜镜纹饰的应用可以看出, 外来文化在传播的过程中并非原封不动的被齐家文化全盘接受, 而是存在改造和创新。 外来文化以欧亚草原地区文化因素较多,如刀、空首斧、平板斧、矛、权杖等,也有一些是中亚地区的文化,如单层的环饰、铜泡等。 这些铜器始终并未形成典型的齐家文化特征的铜器组合而影响中原文化的铜器传统。 至于这件铜器的制作技术的来源,限于当前的材料,本文不能给出明确的答案,有待冶金史研究的更好合作。

另外,关于甘青地区乃至中国早期铜镜的起源问题历来是学界关注的热点之一,大多是从考古学的证据出发,利用自然科学技术的相关手段进行的类比研究,虽然已经取得了可喜的成果和结论,往往忽视了引起这一文化现象发生的动因问题,这一过程并非一个孤立的事件,它是早期东西方文化交流的结果,与之相关的是全球气候干冷化引起的资源不均和人口扩张,以至农业生业方式的瓦解和游牧化过渡密切相关。

-----------------------------------------------

刘学堂:《论中国早期铜镜源于西域》,《新疆师范大学学报》(哲学社会科学版)1999 年第 7 期。

吕恩国、常喜恩:《新疆青铜时代考古文化浅论》,《苏秉琦与当代中国考古学》,科学出版社,2001 年。

李水城:《西北与中原早期冶铜业的区域特征及交互作用》,《考古学报》2005 年第 3 期。

李水城:《西北与中原早期冶铜业的区域特征及交互作用》,《考古学报》2005 年第 3 期。

杨建华、邵会秋:《中国早期铜器的起源》,《西域研究》2012 年第 3 期。

李水城:《西北与中原早期冶铜业的区域特征及交互作用》,《考古学报》2005 年第 3 期。

王明珂:《华夏边缘:历史记忆与族群认同》,社会科学文献出版社,2006 年。

上篇:齐家文化铜器铸造技术研究

时间:2022-05-28 来源:齐家文化网 打印页面 阅读()

相关内容

Copyrights© All Rights Reserved 版权所有 甘肃省齐家文化研究会

甘肃省齐家文化研究会 广河县齐家文化博物馆 主办

地址:广河县城关镇河北新区广仁街1号 邮编:731300 电话:0930-5936016 传真:0930-5936016

陇ICP备2021002768号  甘公网安备62292402000104号

甘公网安备62292402000104号

技术支持:甘肃南博网络科技有限公司