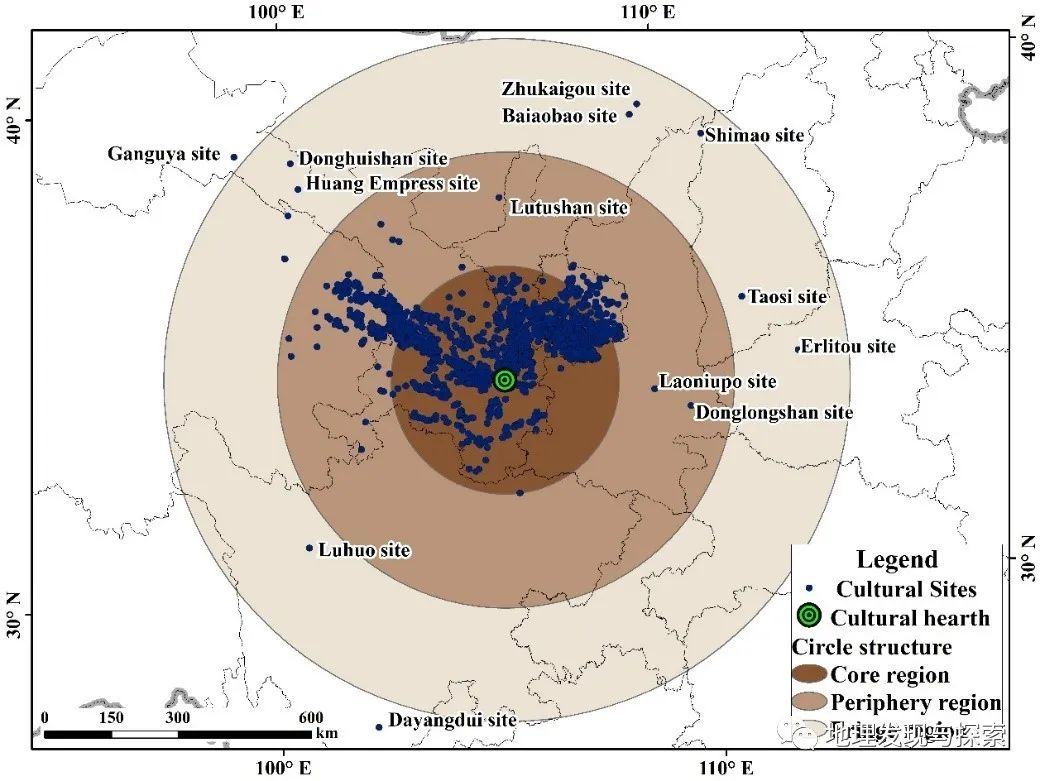

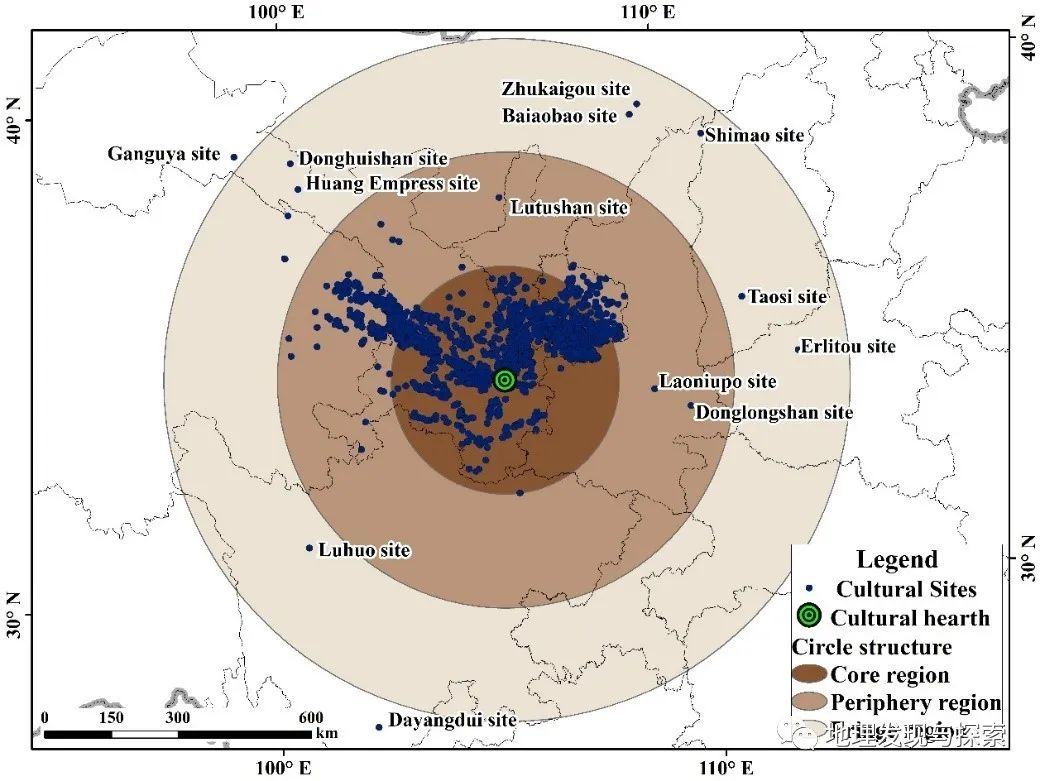

齐家文化空间扩散模式及其圈层结构

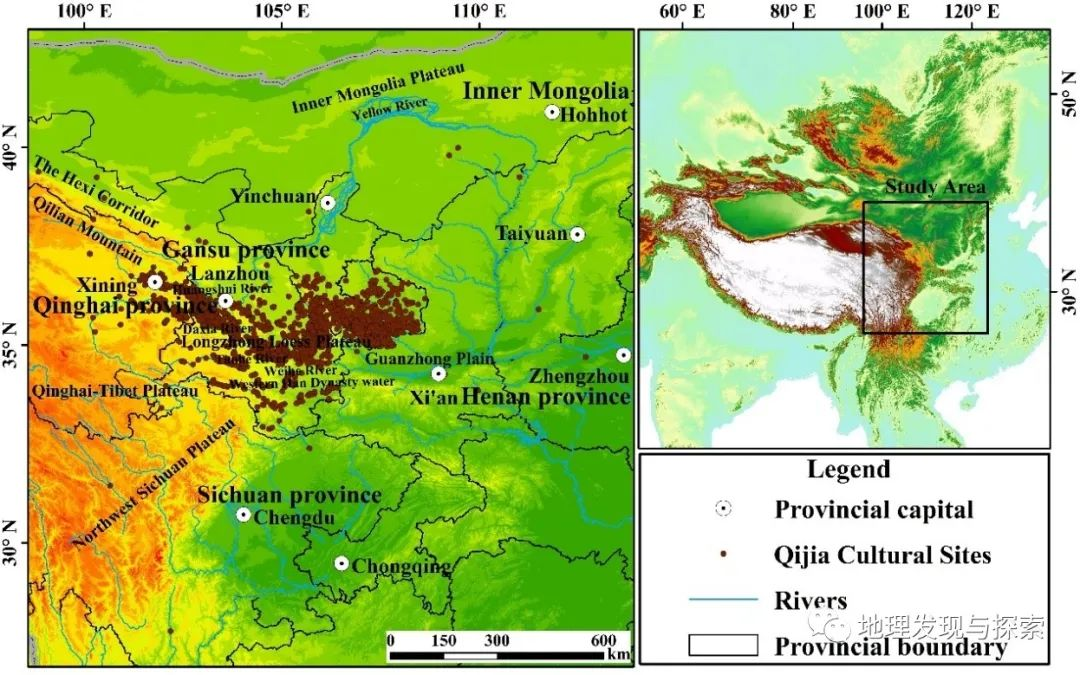

文化扩散作为一种地理事件,表现为随时间的演进一种文化特质或一个文化综合体逐渐扩大或迁移到新的地方,并具有形成、选择、传播与演化等几个阶段。齐家文化形成于距今4300至3500年的新石器时代晚期,大致与历史上的夏朝相当,因此研究齐家文化的空间扩散对于探索华夏文明的源流至关重要。目前在中国大陆发现的具有齐家文化特征的遗址已有千余处,主要分布在黄河流域及其各支流(图1)。分布范围东西方向上从青藏高原东缘到黄河中下游一带,南北方向上从内蒙古高原到川西北高原。

图1 齐家文化遗址的分布

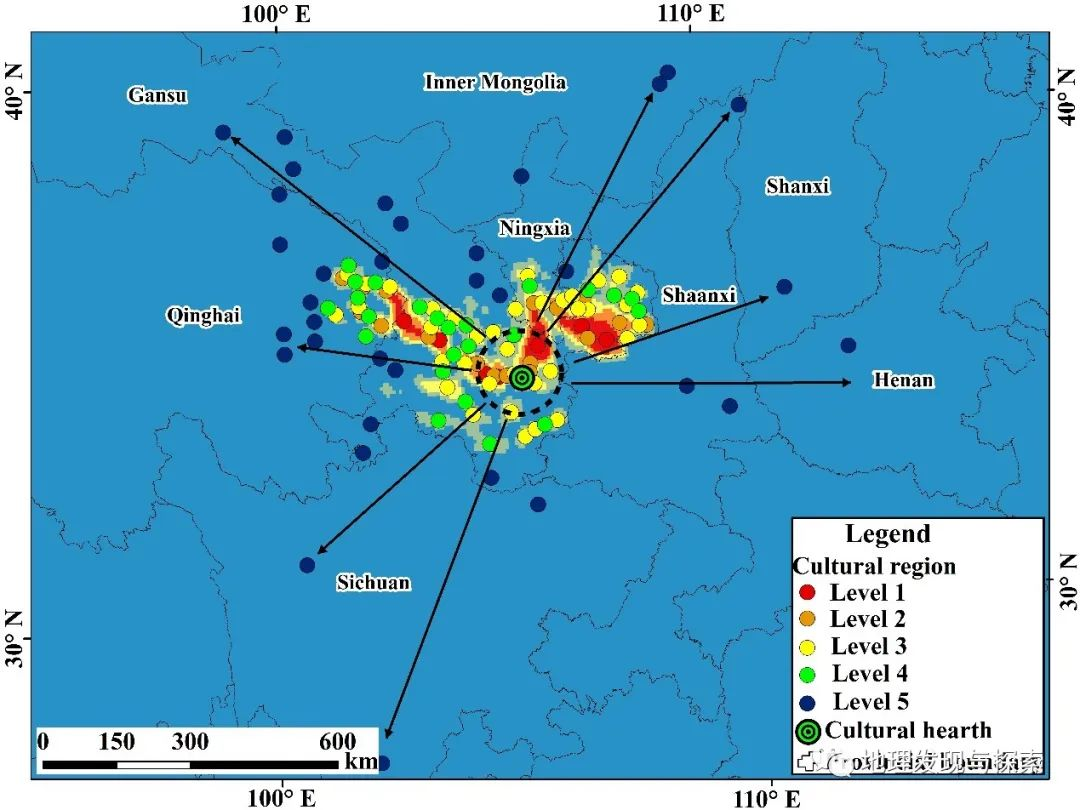

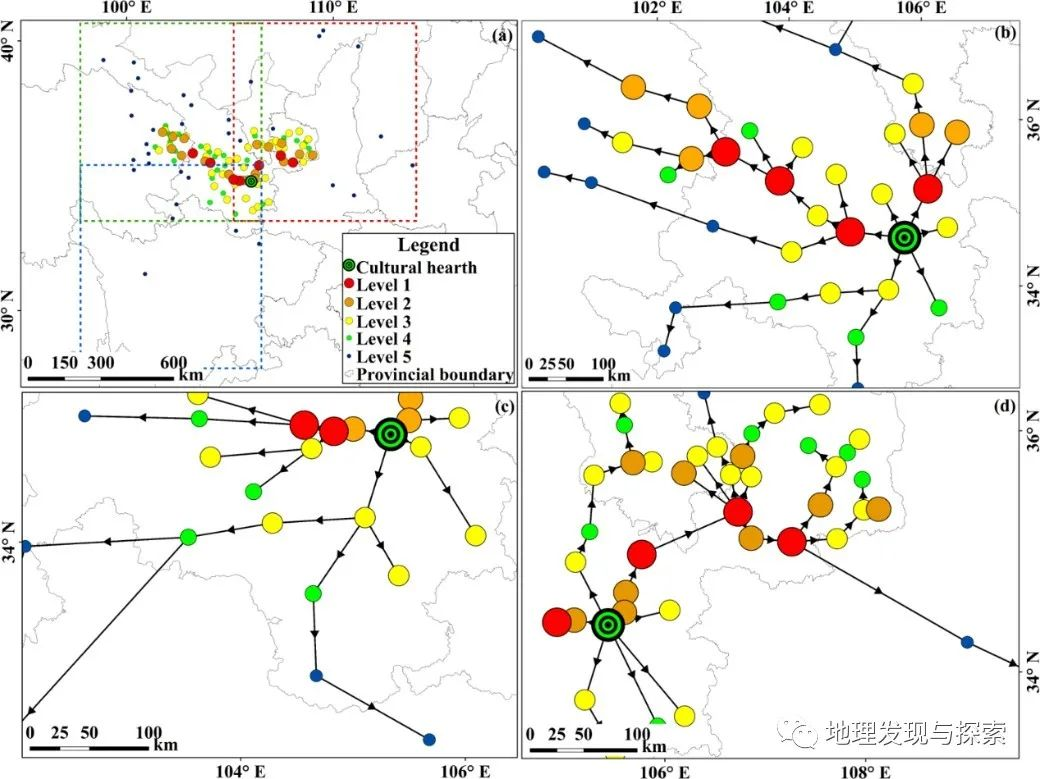

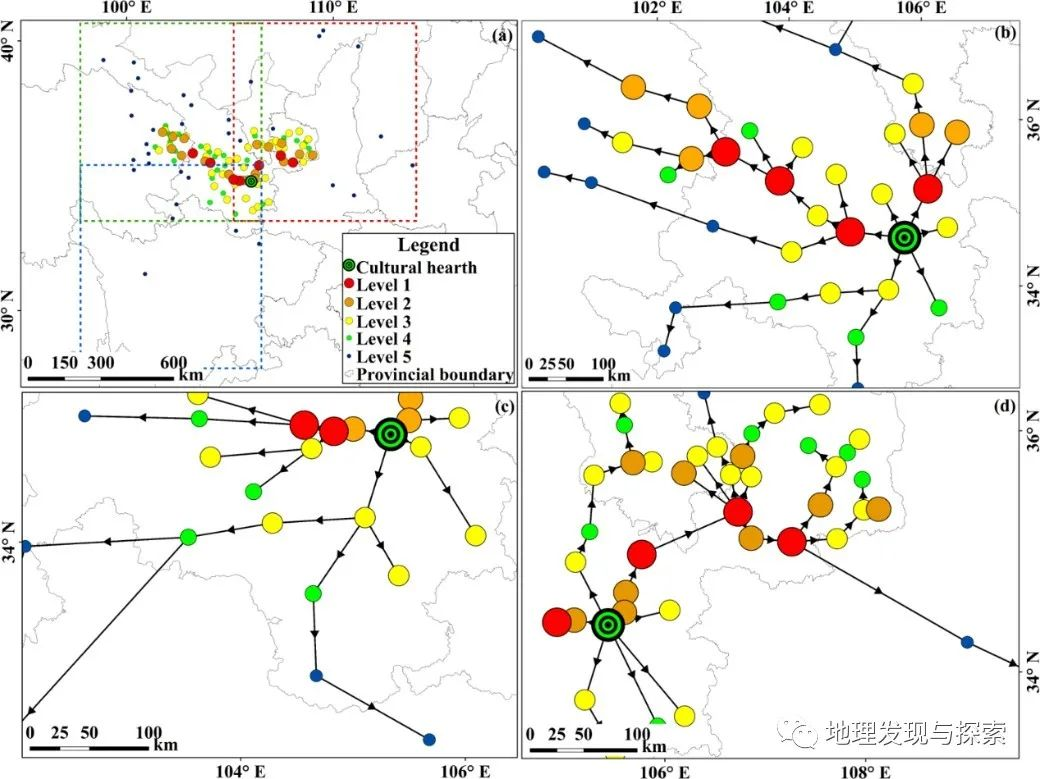

基于FM-CDP文化扩散模型,以齐家文化遗址点的GIS数据库为基础,通过研究齐家文化相关考古发掘资料及文化遗址集群的分布范围,发现以师赵村遗址和西山坪遗址所在的渭河中游可能为齐家文化的起源地,并形成了5个不同等级的齐家文化区(图2)。等级1表示齐家文化分布范围及密度均最大,与之相反,等级5表示文化区的范围及密度均最小。依据文化区的空间分布及扩散路径,从而得到河西走廊、内蒙古高原、川西北高原、黄河中下游等几个主要扩散方向。

图2 齐家文化的空间扩散

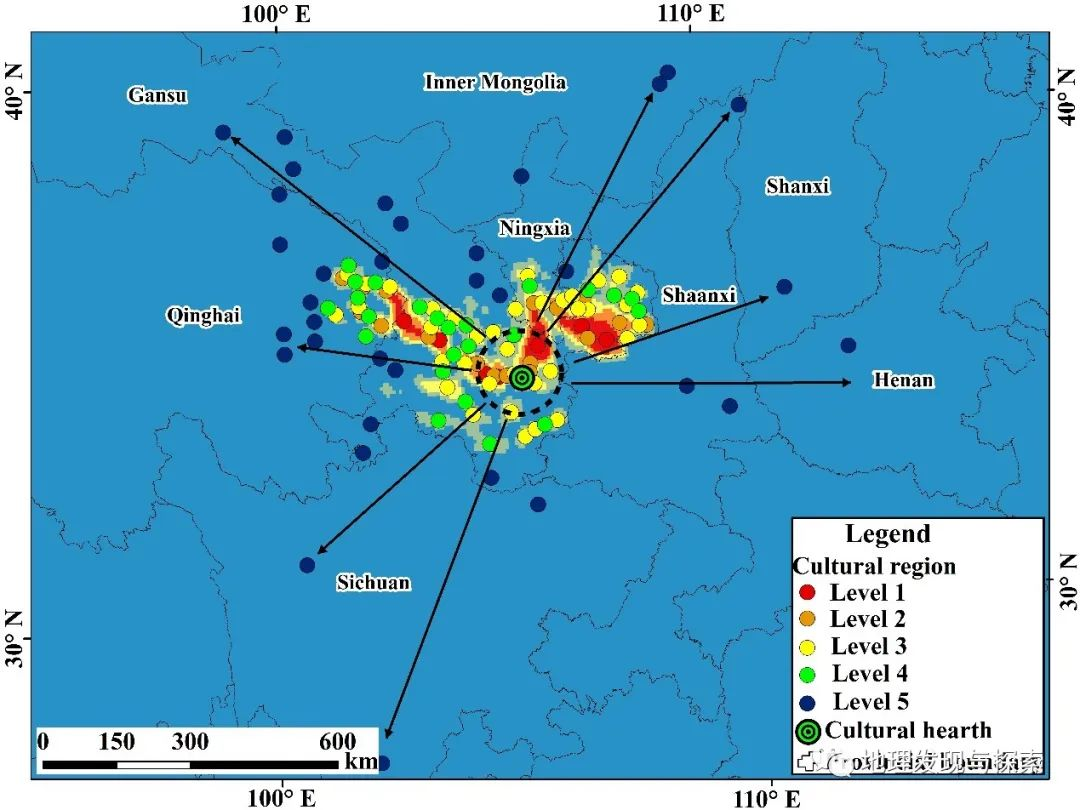

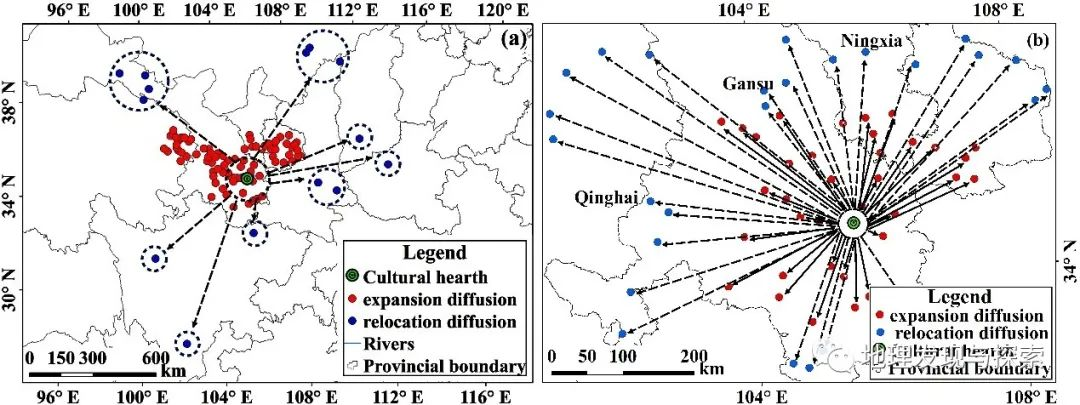

利用FM-CDP子模型RDT和ISCD对齐家文化的扩散模式进行定量化识别,分别得到大区域尺度与小区域尺度下齐家文化的扩散模式(图3)。其中,蓝色文化区是迁移扩散的结果(用虚线表示),红色文化区是扩展扩散的结果(用实线表示)。扩展扩散是文化综合体在文化源地周围扩散的结果,指文化的初始承载者没有迁移,而文化体系却发生了空间转移,属于墨渍式的传染扩散、等级扩散和刺激扩散;迁移扩散则距离文化源地较远,多是文化特质的扩散,属于跳跃性的扩散模式。研究发现,大区域尺度下齐家文化以迁移扩散模式为主,小区域尺度下的甘青地区以扩展扩散模式为主。

图3 大区域尺度和小区域尺度齐家文化的空间扩散模式

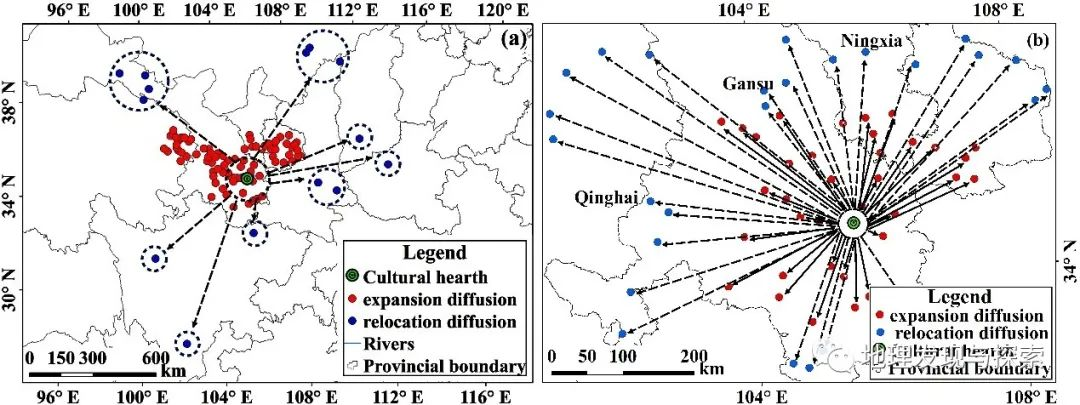

图4为齐家文化的扩散路径图,显示在大区域尺度上与文化源地直接或间接连接的文化区,属于扩展扩散模式;反之则为迁移扩散模式,主要以较小等级的文化区为主。观察文化源地周围的扩散模式,可以看出在文化源地附近形成了若干等级较高的文化区。距离文化源地越近,即在甘肃东南部周围附近,所形成的文化区等级较高,说明齐家文化要素特征明显;距离文化源地越远,即越靠近河西走廊、河套地区、黄河中下游、川西北高原等区域,所形成的文化区等级越低,说明齐家文化要素越少且不明显。

图4齐家文化的空间扩散路径

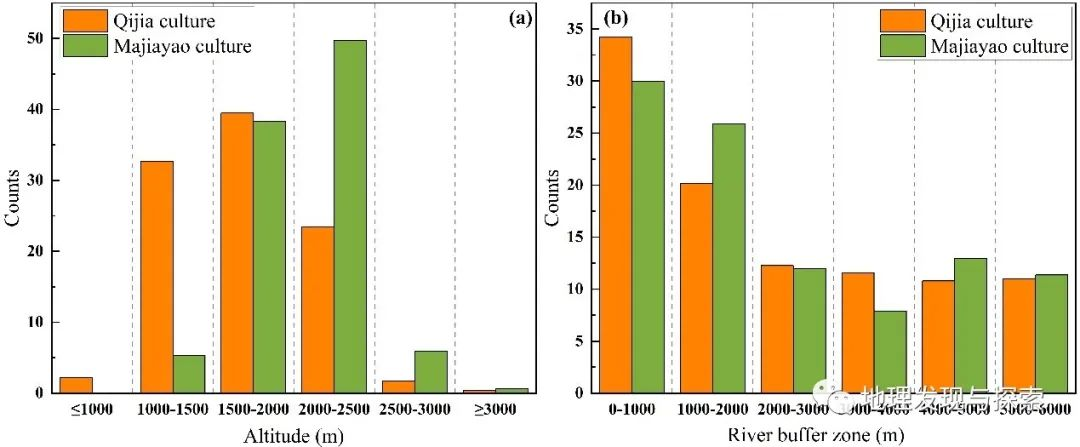

(图4a包含了文化源地的空间分布不同等级文化区的分布及其文化扩散的内部结构,图4b、4c和4d是不同文化区扩散路径的放大结果)齐家文化具有向低海拔扩散和沿“水系扩散”的特征(图5)。以文化遗址点分布频率为指标,发现马家窑文化、齐家文化在海拔2000 m的高程处文化遗址点数量具有显著变化。马家窑文化遗址在海拔2000 m以上地区占比为56.34%,呈现高海拔集中分布特征;齐家文化遗址在海拔2000 m以下比重为74.39%,马家窑文化占比为43.66%,说明齐家文化相对马家窑文化有向低海拔地区扩散的特征。同时,齐家文化与马家窑文化主要分布在距离河流2000 m以内范围,占比分别为54.38%、55.84%,说明具有近水集中分布的特点。

图5考古学文化类型与海拔和河流的空间关系

(不同海拔高度的齐家文化和马家窑文化频数(a);不同河流距离的齐家文化和马家窑文化频数(b))

经过近800年的不断扩散,齐家文化空间范围不断扩大,沿黄河及其支流逐渐扩散到青藏高原东缘、川西北高原、河西走廊、内蒙古高原及黄河中下游等区域,形成文化圈层结构(图6)。文化核心区的主要扩散模式是扩展扩散;文化外围区是扩展扩散和迁移扩散模式的共同结果;迁移扩散模式则形成了文化边缘区。甘肃省东南部距离齐家文化源地近,以扩展扩散为主,因此形成了文化核心区。距离文化源地较远的青海、甘肃西部和宁夏南部地区的文化扩散形成了文化外围区,距离文化源地最远的四川、河南、内蒙古等地形成了文化扩散的边缘区。

图6 齐家文化空间扩散的圈层结构

齐家文化发生空间扩散与当时的气候环境和社会经济有密切的联系。新石器时代晚期气温降低,降水量减少,气候趋向干凉化。处于同一时期的四川、河南、陕西较甘肃气候温暖湿润、水源充足,有利于齐家先民生存。同时,内蒙古中南部、宁夏南部及河西走廊地区能够满足半农半牧的生业模式需求。跨欧亚大陆的文化交流、铜冶炼技术以及部落之间的战争战乱也可能促进了齐家文化的扩散。

总之,本研究探析了齐家文化在不同区域尺度的空间扩散模式及其影响因素。研究结果重现了齐家文化空间扩散过程,深化和拓展了史前文化空间研究动态,丰富了齐家文化的研究范式。由于文化扩散导致的结果是文化从多元走向一体,各地先进的文化因素汇聚同一区域,因此有助于华夏文明的形成。同时,研究气候因素在文化扩散中的作用,可以为现代人类适应未来气候变化提供历史镜鉴。

兰州大学人文地理学专业博士研究生王媛媛为论文第一作者,冰川与沙漠研究中心主任王乃昂教授为通讯作者,该研究得到了国家自然科学基金面上项目(41871021)和重点项目(41530745)的资助。

时间:2022-06-03 来源:齐家文化网 打印页面 阅读()

相关内容

Copyrights© All Rights Reserved 版权所有 甘肃省齐家文化研究会

甘肃省齐家文化研究会 广河县齐家文化博物馆 主办

地址:广河县城关镇河北新区广仁街1号 邮编:731300 电话:0930-5936016 传真:0930-5936016

陇ICP备2021002768号  甘公网安备62292402000104号

甘公网安备62292402000104号

技术支持:甘肃南博网络科技有限公司