齐家文化铜器铸造技术研究

西北民族大学历史文化学院 张少昀

齐家文化是新石器时代晚期到青铜时代早期文化,距今已有 3500—4200 年。 新中国成立后考古部门发掘了大量有关齐家文化的遗址,主要有武威皇娘娘台、永靖大何庄、秦魏家、广河齐家坪、兰州青岗岔、秦安寺嘴坪、青海乐都柳湾和贵南尕马台、宁夏固原的海家湾等,基本揭示了齐家文化的分布范围、文化特征、经济生活和社会状况。 在上述遗址中出土大量中国早期铜器有数百件之多,文章通过梳理前人相关研究资料,对齐家文化铜器出土数量、冶金成分、铸造工艺等进行分析研究。

一、齐家文化出土铜器

自 1957 年甘肃省博物馆首次在武威皇娘娘台发现齐家文化铜器以来,已陆续在甘肃永靖大何庄、秦魏家、广河齐家坪、武威海藏寺、临潭磨沟、青海贵南尕马台等地均发现齐家文化时代的铜器。

(一)甘肃武威皇娘娘台出土铜器

从 1957 年到 1975 年皇娘娘台遗址共发掘四次,共发现铜器 30 件,其中,前三次发掘中清理窖穴42 个,房址 2 处,墓葬 26 座,出土铜器共 23 件,除 1 件铜锥出土于墓葬外,其他全出土于房址及其周围的窖穴中。第四次发掘齐家文化墓葬 62 座,房址 4 座,窖穴 23 个,出土铜器 7 件,均出土于房址或地层中。

(二)甘肃武威海藏寺出土铜器

从 1983 年到 1985 年,甘肃武威海藏公园修建人工湖时陆续发现了一批新石器时代晚期的遗物,其出土情况、铜器种类与形制都未介绍,仅知出土铜器 12 件。 该遗址中,与这批铜器共出的遗物包含大批玉石器及大量毛坯和半成品,发掘者推测此处为“齐家文化一处玉石作坊遗址。

----------------------------------------------

------------------------------------------------------------------甘肃省博物馆:《甘肃武威皇娘娘台遗址发掘报告》,《考古学报》1960 年 2 期。

甘肃省博物馆:《甘肃武威皇娘娘台第四次发掘报告》,《考古学报》1978 年 4 期。

梅建军等:《青海同德宗日遗址出土铜器的初步科学分析》,《西域研究》2010 年第 2 期。

(三)青海互助总寨

青海省互助土族自治县总寨遗址共发现齐家文化墓葬 10 座,其中 3 座墓中随葬有铜器。 随葬铜器刀 4 件和锥 2 件两种器型,其中 4 件安装有骨柄。

(四)甘肃永靖大何庄

大何庄遗址发掘房址 1 座,居住面遗迹 6 座,窖穴 15 个,墓葬 82 座,发现铜器 2 件,1 件铜匕,和1 件残铜片均出土于居址。

(五)甘肃永靖秦魏家

秦魏家遗址共出土铜器 6 件,分别为 1 件铜锥、1 件铜斧、2 件铜环、2 件铜挂饰。

(六)青海西宁沈那

西宁沈那共发现铜器两件,分别为铜环 1 件和铜矛 1 件。

(七)青海同德宗日

宗日遗址 1994—1996 年连续三年发掘中都出土有铜器,出土铜器分别为铜环 6 件、铜饰 2 件、铜器残片 2 件。

(八)青海贵南尕马台

尕马台墓地共发掘四十多座单人葬和合葬墓,出土有石器、骨器和铜器等,出土铜器据李水城统计有铜环、铜泡、铜镜等共 49 件。

(九)甘肃广河齐家坪

齐家坪遗址出土素面镜和空首斧各 1 件,其中铜镜出土于墓葬,空首斧出土于居址。

(十)甘肃临潭陈旗磨沟

从 2008 年开始,甘肃省文物考古研究所与西北大学丝绸之路文化遗产保护与考古学研究中心联合对磨沟齐家文化墓地进行了多次发掘, 共清理出以齐家文化为主的墓葬 1688 座, 共出土随葬品13000 余件,其中出土石器、骨器、铜器、金器等共 3500 余件。 铜器种类包括铜削、铜耳坠、铜泡、铜牌饰、铜管、铜项饰、铜钏、菱形铜片等,据不完全统计,磨沟墓地中约有六分之一墓葬出土有铜器,临潭磨沟齐家文化墓地出土铜器至少超过百件。此外,还有通过采集获得的齐家文化铜器。 如 1989 年由甘肃省博物馆对积石山县新庄坪遗址进行了调查,共采集获得铜镯 5 件、铜泡 6 件、残缺铜刀 1 件,共计 12 件。 另外,在甘肃临夏魏家台子、

青海省文物考古队:《青海互助土族自治县总寨马厂、齐家、辛店文化墓葬》,《考古》1986 年第 4 期。

中国社会科学院考古研究所甘肃工作队:《甘肃永靖大何庄遗址发掘报告》,《考古学报》1974 年第 2 期。

中国社会科学院考古研究所甘肃工作队:《甘肃永靖秦魏家齐家文化墓地》,《考古学报》1975 年第 2 期。

王国道:《西宁市沈那齐家文化遗址》,《中国考古学年鉴(1993 年)》,文物出版社,1995 年。

梅建军等:《青海同德宗日遗址出土铜器的初步科学分析》,《西域研究》2010 年第 2 期。

李水城:《西北与中原早期冶铜业的区域特征及交互作用》,《考古学报》2005 年第 3 期。

甘肃省博物馆:《甘肃省文物工作三十年》,《文物考古工作三十年》,文物出版社,1979 年。

甘肃省文物考古研究所等:《甘肃临潭磨沟墓地齐家文化墓葬 2009 年发掘简报》,《文物》2014 年第 6 期。

毛瑞林:《黄河上游的早期青铜文明——临潭磨沟遗址齐家文化墓地》,《大众考古》2013 年 05 期。

钱耀鹏等:《甘肃临潭磨沟齐家文化墓地发掘的收获与意义—2008 年度全国十大考古新发现”之一》,《西北大

学学报》2009 年第 5 期。

甘肃省博物馆:《甘肃积石山县新庄坪齐家文化遗址调查》,《考古》1996 年第 11 期。

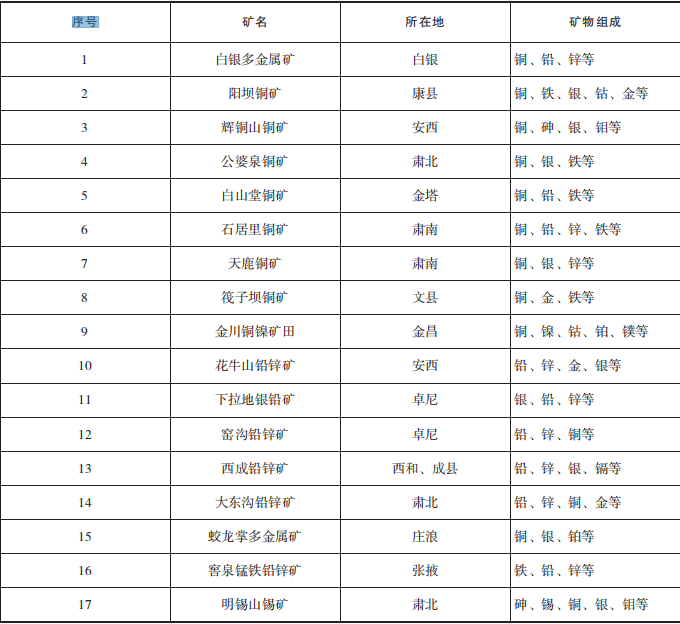

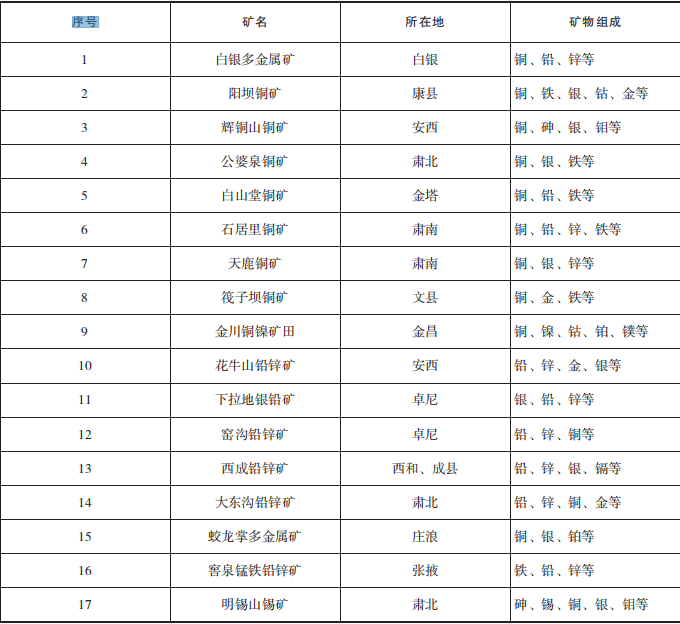

此表来自刘翠: 《早期甘青地区冶铜及铜器铸造技术研究》,山西大学, 2012 年。从以上表格可以看出,甘肃省黄河沿岸地区富含有各种金属矿产,河西走廊地区也有铜、铁、锡、铅、锌等多种金属矿产资源。青海省矿产资源较甘肃较少,但也有铜锡铅等矿产资源。主要分布在兴海和玛沁等县市以及靠近甘肃东部的门源、化隆等县市。

广河西坪、岷县杏林等地出土有铜刀、铜斧等器物。

二、甘青地区金属矿产资源分布

(二)齐家文化冶铜技术

古人炼铜多采用孔雀石(因其色彩似孔雀身上的羽毛,呈鲜艳的绿色,故得此名)——一种含铜的碳酸盐矿物,化学式为 Cu2(OH) 2CO2。 齐家文化时期由于当时人们生产能力及对金属认知的限制,故铜矿石的开采多为地表采掘,在最初炼铜时可能还没有认识到锡铅等金属对铜的影响。

中国古代最初的冶铜技术为火法冶铜,即将木炭、孔雀石堆放在一起,加热燃烧后得铜。 铜的熔点为 1083℃,因此只要达到足够的温度便可以冶炼出铜。 有学者对马家窑陶器进行了实验复原研究,得出马家窑文化时期陶器的烧成温度可达 950℃~1050℃,而实际的窑温可能会更高一些,因此纯铜的熔点虽然较高,但在当时亦能达到。 随着人们对金属进一步的认知,了解到加入锡和铅会降低铜的熔化温度,若加 10%的锡,熔点降到 890℃;加 25%的锡,熔点就会降到800℃。可以看出,当时已经完全可以达到冶炼铜所需要的温度。

我们有理由相信,齐家文化时期人们所采矿石很有可能为就地取材,并且地表开采的可能性较大,因为裸露在地表的孔雀石很容易被发现;同时伴随着冶铜技术的提高,古人亦有可能已经认识到锡和铅对铜的作用。

三、齐家文化铜器铸造工艺研究

(一)铜器成分研究

对于齐家文化铜器成分的分析研究最早为 1981 年北京钢铁学院(现更名为北京科技大学)进行,随后到九十年代又对部分齐家文化铜器进行了分析研究。 分析结果表明武威皇娘娘台齐家文化出土铜器均为红铜制品,而且大多为生产工具;之后的秦魏家和广河齐家坪出土铜器不仅有红铜制品,亦有青铜制品,同时这些出土铜器中也出现了装饰品和铜镜。近年来有人对陈旗磨沟齐家文化出土铜器进行了研究譼訛,结果表明陈旗磨沟齐家文化出土铜器主要为青铜制品,既有生产工具又有装饰品,锡的含量在 4%~35%之间,大多铜器锡含量在百分之十几至二十几之间,可以看出至磨沟齐家文化时期先民已经熟悉掌握铜器的冶炼方法,也认识到铜中添加锡的作用的重要性;但出土部分铅青铜器中铅的含量从百分之几至百分之八十多,说明这一时期可能还没有认识到铅在青铜中的作用。

从上述分析可以看出,齐家文化铜器的发展经历了从红铜到青铜发展的阶段,在这一时期人们逐渐认识到锡和铅对铜器的重要性;同时从出土器物也能看出,在基本满足日常生产需要

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

马清林、李现:《甘肃古代各文化时期制陶工艺研究》,《考古》1991 年第 3 期。

北京钢铁学院冶金史组:《中国早期铜器的初步研究》,《考古学报》1981 年第 2 期。

孙淑云、韩汝玢:《甘肃早期铜器的发现与冶炼、制造技术的研究》,《文物》1997 年第 7 期。

徐建炜:《甘青地区新获早期铜器及冶铜遗物的分析研究》,北京科技大学 2009 年硕士论文。

(二)工艺研究

金属铸造技术的出现与模范用具是同步的,在世界很多地区出现铸造技术的同时,都会选择一种硬度不高、易于雕刻、耐高温的石料制作石范,之后会逐渐发展成更为灵活的陶范。 另一方面,在模范技术出现之前,曾有过一段使用锻造(即器物是直接捶击而成的)技术的时期,以满足人们制作一些形体简单的铜器。 但并不意味着出现模范技术之后,锻造技术便被取代,事实上是在相当长的时间内,这两种技术是并行发展应用的。

北京科技大学对齐家文化出土部分铜器做了金相鉴定,结果显示既有锻造,也有范铸制造 。如武威皇娘娘台出土铜器多为红铜锻造,也有同器型的刀和锥为红铜铸造。 永靖秦魏家出土铜锥则为青铜冷锻,而铜斧系红铜单范铸造。 陈旗磨沟铜饰为热锻后冷加工,铜泡和铜匕为铸造而成。 广河齐家坪出土空柄双耳铜斧为锡青铜合范铸造。

从目前鉴定的已有结果来看,齐家文化铜器多数为锻造而成,少数采用了铸造工艺。 齐家文化早期多红铜器,红铜熔点高,质地较软,虽在当时温度已经能够达到红铜熔点,但相对困难,因此采用铸造法亦相对困难,由于红铜质地软的特性,反而采用锻造法较为简单。 随着铸造技术的成熟,齐家文化后期铜器采用铸造技术亦逐渐增多,可分为单范铸造和合范铸造。 单范铸造方法比较简单,属于比较原始的制作方法,只需要一块范便可铸造出铜器;而合范铸造相比单范铸造已经有了很大的进步,而且也要复杂得多。 合范就是在铸造器物时需要至少两块及两块以上的范才能够铸造出器物,即不但要有外范,还要有内范。 早期铜器制作工艺中这种合范技术的发明,要比冷锻技术和单范法有很大进步,为以后青铜铸造业的高度发展奠定了重要基础。

四、总结

1. 由于甘青地区丰富的金属矿产资源,到齐家文化时期已经脱离原始铜合金阶段而发展到冶炼和制作红铜阶段是技术上进步的表现。 随着人们选择矿石和冶金经验的不断积累,使用较纯净的氧化铜矿冶炼红铜是必然的结果。

2. 齐家文化铜器早期红铜器较多,到后期青铜器逐渐增多。这从侧面反映出人们逐渐认识到了锡和铅对铜的重要性,不过这一时期人们对锡的认识已经相对成熟,对铅的认识还在探索中。

3. 齐家文化早期铜器多采用锻造技术,发展到后期,铸造技术兴起。不过齐家文化铸造技术只能算作铸造的初始阶段,多采用石范作为模具,因此只能铸造一些器型简单的铜器。

4. 青铜时代是指一个文化或社会的生产和生活 (包括物质生活和精神生活) 明显地依赖于青铜制品,而不是偶然地使用和制造铜器。 齐家文化出土的青铜器数量虽少,但种类有装饰

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

李水城:《西北与中原早期冶铜业的区域特征及交互作用》,《考古学报》2005 年第 3 期。

北京钢铁学院冶金史组:《中国早期铜器的初步研究》,《考古学报》1981 年第 2 期。

孙淑云、韩汝玢:《甘肃早期铜器的发现与冶炼、制造技术的研究》,《文物》1997 年第 7 期。

徐建炜:《甘青地区新获早期铜器及冶铜遗物的分析研究》,北京科技大学 2009 年硕士论文。

何弩:《青铜时代和青铜文明概念管锥》,《考古与文物》2001 年第 3 期。

品、工具、兵器三种,显然齐家文化青铜器已经应用于社会生活和生产,正如张忠培先生所说“即使把这时期归入青铜时代,也只能是这时代的伊始阶段。 ”因此,齐家文化可以说是青铜时代的初始阶段。

时间:2022-05-28 来源:齐家文化网 打印页面 阅读()

相关内容

Copyrights© All Rights Reserved 版权所有 甘肃省齐家文化研究会

甘肃省齐家文化研究会 广河县齐家文化博物馆 主办

地址:广河县城关镇河北新区广仁街1号 邮编:731300 电话:0930-5936016 传真:0930-5936016

陇ICP备2021002768号  甘公网安备62292402000104号

甘公网安备62292402000104号

技术支持:甘肃南博网络科技有限公司