齐家玉文化浅谈

甘肃省齐家文化研究会 马鸿儒

1924 年,著名的地质学家、考古学家、勇于探索的瑞典人安特生,受聘于中国北洋政府,以农商部矿政司顾问的身份,开始了他梦寐以求的中国探险考察之路。 之后数年间,他在中国一系列令人激动的考古发现接踵而至。 1924 年,安特生和他的考察团在甘肃省发掘灰嘴遗址、辛店遗址之后,在临夏州广河县发现了齐家坪遗址,并以此地名将其命名为齐家文化。 每一位热心研究史前文化的中国人,应该感谢瑞典人安特生先生,他是中国考古学创世纪的拓荒者。 他的勇于探索,揭开了中国近代考古学的序幕,为近代考古学在中国的发展做出了重大贡献。 他为世人指出了研究齐家文化的道路,从而使湮没在历史长河中的齐家文明逐渐褪去了神秘的面纱。

作为土生土长的临夏人,笔者对齐家文化有特别的感情。 临夏人爱玉藏玉之风由来已久,目前所知,发现齐家玉器数量最多的省份,应该是甘肃,而以命名地为核心的地区—— — 临夏回族自治州,更是齐家玉器发现地中的佼佼者。 笔者十九岁到古玩店做学徒时接触齐家玉至今,从事收藏齐家玉二十余年,走遍了临夏山山水水,用心收集齐家玉器,有意保护家国文物。 齐家古玉逐渐被人们认识、研究、珍藏了,但其过程可谓既漫长又短暂。 现将个人对齐家玉文化的感悟和认识做一简要论述,谬误在所难免,恳请各位读者不吝指正。

一、齐家玉器概况

根据考古学碳 14 测年数据,齐家文化的年代应在公元前 2300—公元前 1630 年前后,相当于中原文明的夏王朝、商早期。 齐家文化目前已发现遗址 1100 多处,主要分布范围东起泾水、渭河流域,西至湟水流域及青海宗日,南抵白龙江流域,北达内蒙古阿拉善右旗,也就是甘肃大部、青海东部、宁夏南部、陕西北部和内蒙古西南部的广大地区,面积达几十万平方公里,其分布中心区域为甘肃中部、西南部和青海东部。

在四千多年前,齐家玉文化犹如璀璨的明珠,在广阔的黄土高原上,给后人留下了绚丽夺目的文化财富,至今令人惊叹不已! 通过识别齐家玉器,你会发现齐家先民凭借他们的慧眼,就近取材,所用玉料为著名的马衔山玉、武山鸳鸯玉、祁连山玉、青海昆仑玉以及各地似玉似石的料材。 齐家先民深谙“他山之石,可以攻玉”之理,选取了各地美玉加工制作齐家玉器,流传至今,令人刮目相看。 更让人称道的是,他们特别善于发现美,加工制作器物时,并不仅仅局限在美玉方面,而是材质品种丰富多样,如选用绿松石、天河石、玛瑙、石英石、海绵化石、珊瑚虫化石等,以尽其所能装饰美化着他们的生活,并开阔着我们的眼界。 齐家玉器不乏和田玉制品,推测其来源,或许为寻玉而至和田,或许古人以玉交流的范围超出我们的想象。 齐家先民以他们的勤劳、智慧、高超的治玉技艺,开启了令世人瞩目的玉器时代。

二、齐家玉器的种类和特色

在中国悠久灿烂的高古玉历史中,相比较而言,唯有齐家玉存世量最大,品种最多。 从清宫帝王收藏,到海内外博物馆的展品及私人收藏,根据众多的齐家文化遗址发掘报告及现存的齐家玉料,可以判断当时齐家先民生活在一个玉文化氛围相当浓厚的时代。 齐家玉器种类繁多,可分为礼器、祭器、工具、兵器、饰品、随葬品等,而每一类又有着多个品种,至今还没有研究定论。 例如玉璧,有异形璧、方形璧、对璧、小孔璧、璧芯璧等,根据璧的孔径和璧体直径大小,又可分为小璧小孔、小璧大孔、大璧小孔、大璧大孔等,由于制作风格不同,极可能各有其用。 玉琮类型各异,可分为扁体琮、矮体琮、高体琮、无射琮、圆体琮等。 更有特殊类型,因为其造型不同于平常种类,用途更无法知晓,无法定名,只有称之为不知名器,或者称为异形器。而从某种意义来讲,此类器物就是孤品,更为珍贵。从现存的玉器分析,齐家先民对玉极其推崇,也可以说,玉和齐家先民生活的方方面面紧密相连,形成了无玉不成礼仪、无玉不显身份、无玉不葬的生活习俗。

齐家玉器制作风格极具特色,选料广泛,形成了独特的治玉理念,器物绝大多数素面无工。 偶尔出现带工器物, 也仅是粗细不等的平行阴刻纹饰,线条极其规整,技艺娴熟,浑然天成。如《齐家玉魂》第 146 页玉璧(图 1)

背面那一道槽, 犹如现在的车床加工一样, 是由高速运转的工具加工而成,平直、干净,不留一点手工痕迹,好像是玉工专门为了展示当时的高超技艺。 齐家玉器极少有弦纹工艺, 仅仅出现在琮、圭、璋、刀等器物上,极有可能属于齐家文化晚期。 从器型来研究齐家时代对玉器的审美观念,古朴典雅、简洁大方是其主要特征。 绝大部分器物在形体上不追求规整,器身平面薄厚不匀,很多器物在正面或背面或侧面留有切割痕, 并不加以修饰,似乎以此特征为荣耀。

齐家玉器既有大件成型器,如璧、琮、璋、刀等,也有方寸间小件美玉,均制作古朴,韵味十足。 笔者曾辨识过一件特大璧,被敲打成碎片,残件直径为 38 厘米,可惜齐家先民专以特大璧敲碎入葬,空留破碎的遗憾。 上海博物馆藏有一件齐家文化四孔玉刀,长约 50 厘米,宽约 8 厘米。 以上两件器物足以证明齐家先民的解玉技巧炉火纯青。 在笔者收藏的齐家文化老玉料中,有当时的玉工切割后的料体及一片片极薄的玉片,最薄处只有 0.02 厘米,甚至还有更薄的玉片,如果放在书页上,透光的玉片下赫然显示清晰的字迹。 笔者经常思考一个问题,齐家先民治玉技艺如此之高,为何却不肯在成型器上多加以纹饰,虽偶尔出现带工现象,但也仅仅寥寥几刀。 由此可见,齐家先民对玉有自己独特的理解,那就是他们以素为美,以简为尚,以拙为韵,崇尚多色玉质。

齐家玉器既有大件成型器,如璧、琮、璋、刀等,也有方寸间小件美玉,均制作古朴,韵味十足。 笔者曾辨识过一件特大璧,被敲打成碎片,残件直径为 38 厘米,可惜齐家先民专以特大璧敲碎入葬,空留破碎的遗憾。 上海博物馆藏有一件齐家文化四孔玉刀,长约 50 厘米,宽约 8 厘米。 以上两件器物足以证明齐家先民的解玉技巧炉火纯青。 在笔者收藏的齐家文化老玉料中,有当时的玉工切割后的料体及一片片极薄的玉片,最薄处只有 0.02 厘米,甚至还有更薄的玉片,如果放在书页上,透光的玉片下赫然显示清晰的字迹。 笔者经常思考一个问题,齐家先民治玉技艺如此之高,为何却不肯在成型器上多加以纹饰,虽偶尔出现带工现象,但也仅仅寥寥几刀。 由此可见,齐家先民对玉有自己独特的理解,那就是他们以素为美,以简为尚,以拙为韵,崇尚多色玉质。

齐家玉璧去繁就简、厚重冷艳,多彩多姿的天赐之沁色使玉璧本身宛如一幅自然风景画,天地玄黄,云蒸霞蔚。 齐家玉琮不论器型大小,皆气势非凡,庄严肃穆,犹如以王者之尊静静矗立,无须炫耀自身锋芒。 齐家玉刀、玉璋线条凌厉,刃口极锋,细观之下肃杀之气迎面而来,礼器的外形之下依然隐藏着唯我独尊的霸气。 古玉专家艾丹先生如此评价, “我想用完美两个字来形容它们,还有简洁和朴素,还有优雅和力度,简直没有任何杂念。 玉工一定是怀着虔诚的心情制作它们的,以心中神的形象驱走世俗的杂念,从而达到了如此境界。 ”

三、齐家玉器的加工方法

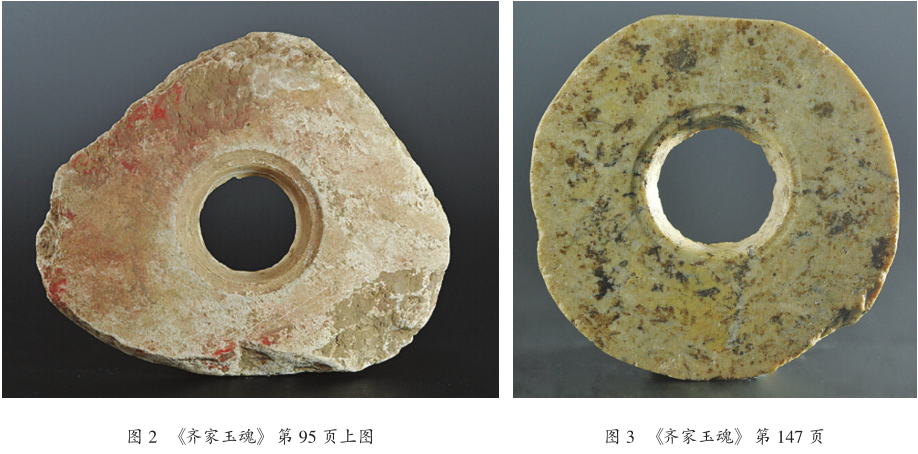

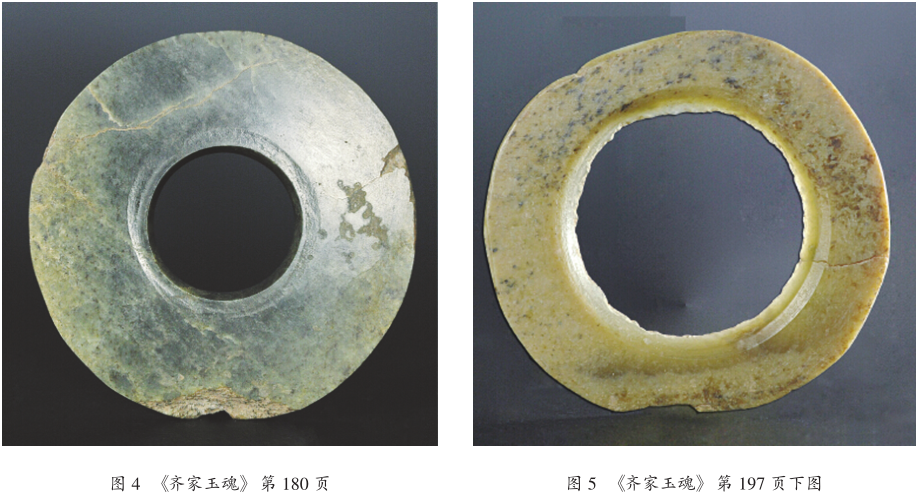

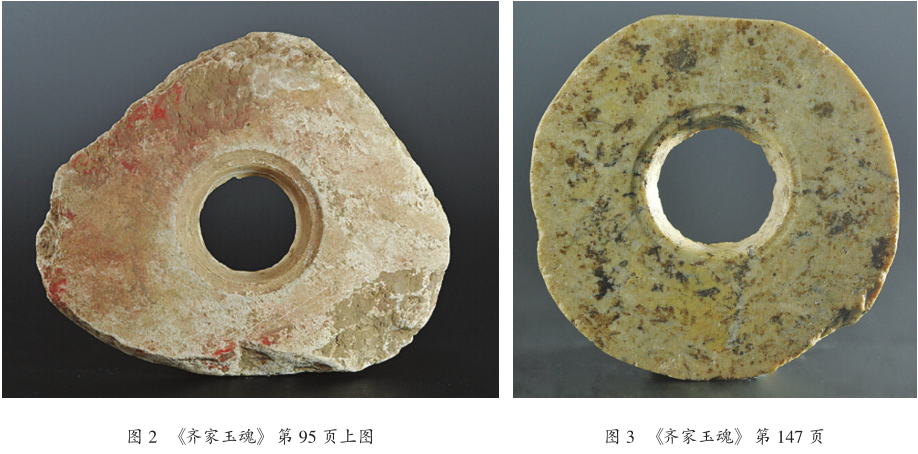

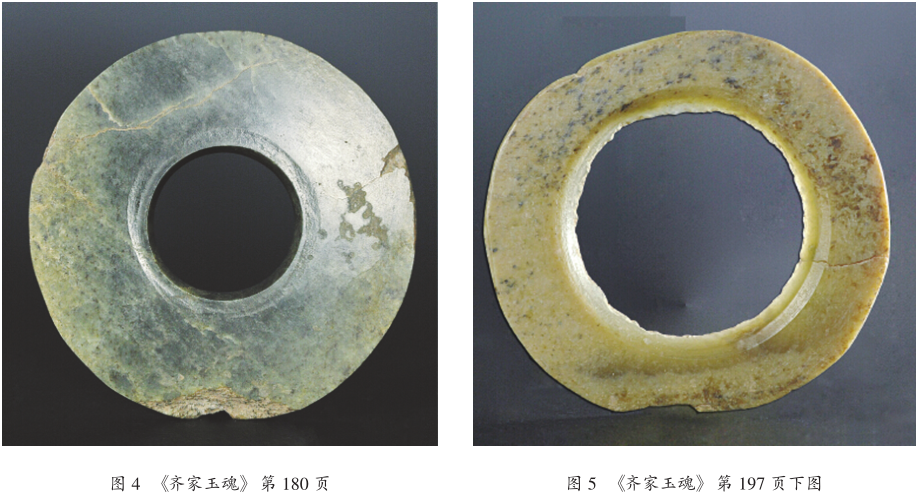

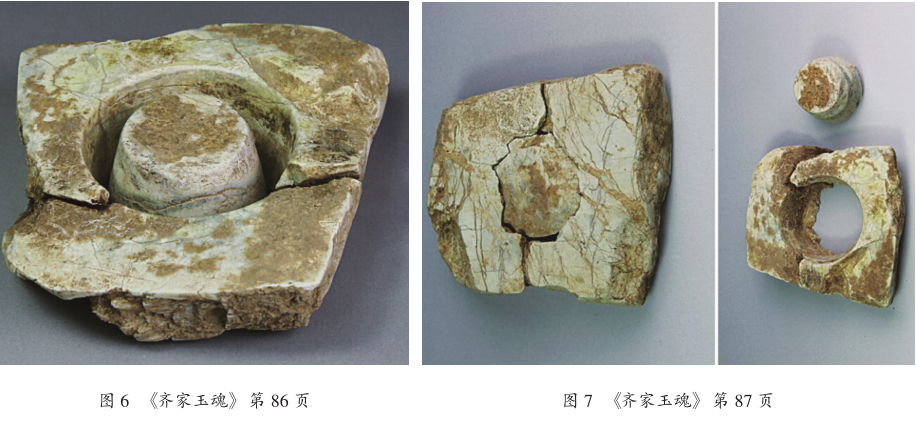

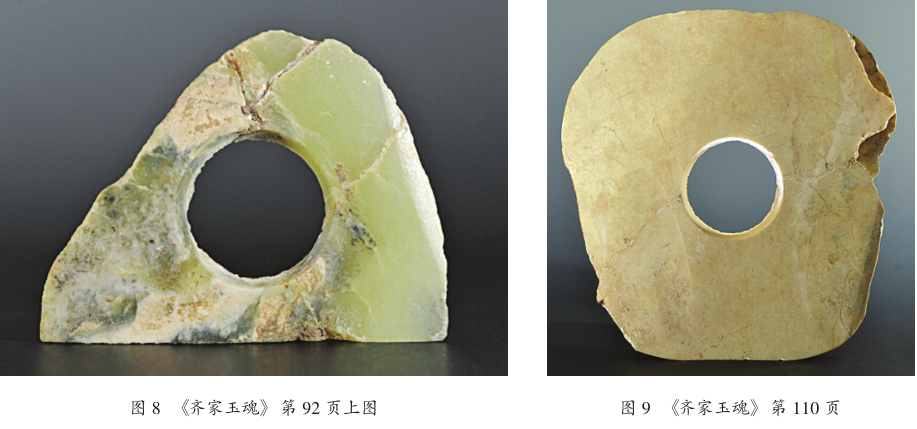

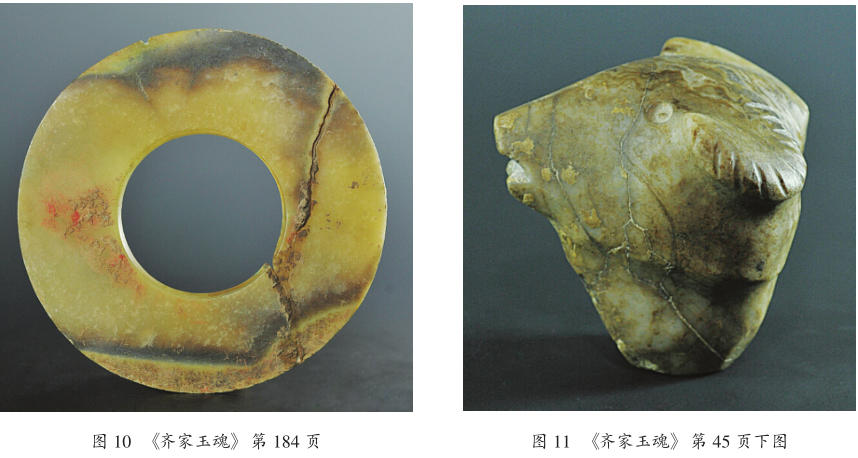

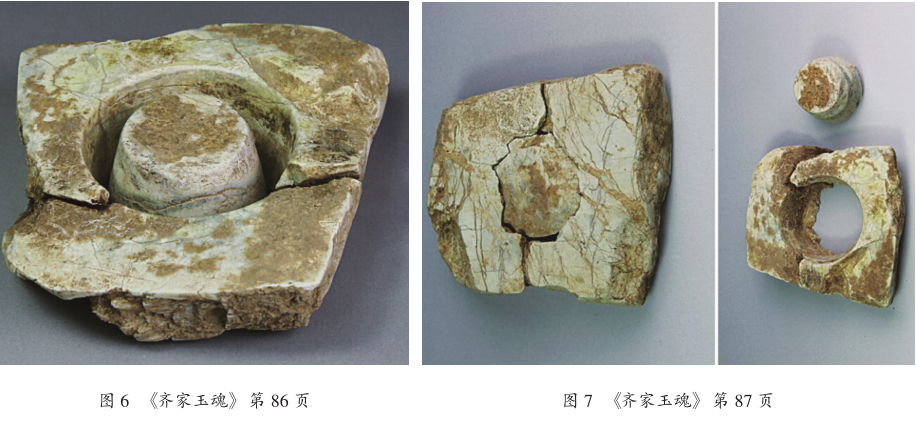

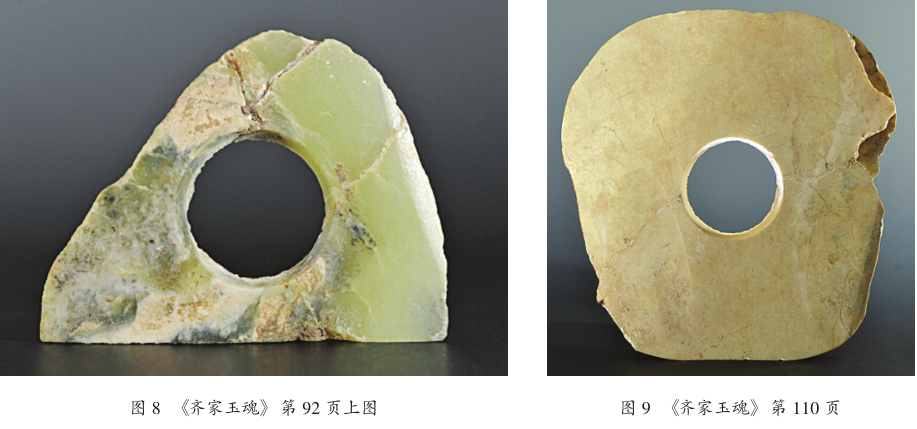

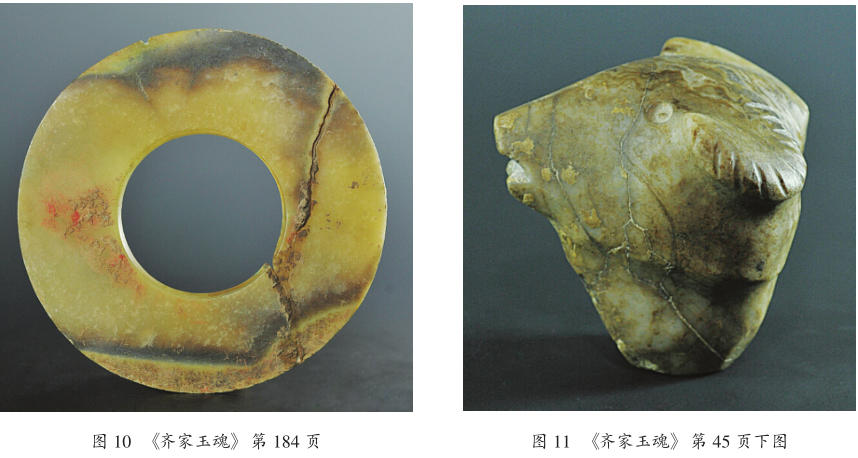

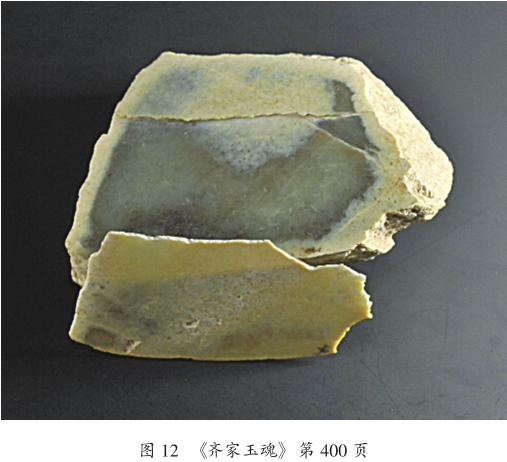

研究齐家文化玉器的璧、刀、铲等器物上的钻孔方法,可以发现其钻孔工艺十分先进。 很多钻孔一次成型,一气呵成,极其完美,为玉器本身增添亮丽,画龙点睛,有极高的研究价值。 从钻孔痕迹来判断,只有用强力及高速运转的钻孔方式,方能留下如此干净利索的孔道旋转痕,以致令今天的仿制者无能为力。 有些玉璧和玉环在正面孔周留下一圈旋转磨痕(图 2、3、4、5),证明当时的管状钻头结构比较复杂,设计为内外两部分,外圈钻头好像先行一步,在固定内圈孔的位置时留下了一圈旋转磨痕,然后内圈的钻头开始旋转,轻松钻入,在即将钻透时停止旋转,由玉工从背面敲断,取出璧(环)芯(琮的钻法应该与此一致,区别是钻头的长度不同,由双面对钻而成)。 敲击的力度是技巧的关键,用力过度会造成璧(环,以及琮)表面的裂痕(图 6、7、8、9、10)。 绝大多数玉璧背面孔缘留有敲击断裂痕,断茬并不加以修饰,显得粗犷豪迈。 少数璧进行了修孔,几乎所有的玉环都经过修孔,精心打磨后成了直孔。

齐家玉器不刻意追求抛光效果,而是以解料时已形成的表面光泽,作为成型器表面温文尔雅的光泽特色,素到极致。 虽有极少数经过抛光的玉器,但从不出现玻璃光泽。 从遗留出土的边角料分析,当时解玉方式有页岩石片锯割式、转盘切割式、片状金属锯割式等,无论哪种方式解料,都必须配有解玉砂。 解玉砂或是石英类矿物,或是河边的砂子,其硬度高于玉石,经过筛选加工,颗粒极为细腻,因为只有配用这样的解玉砂切割后,才能出现两个切割面光泽没有反差的现象。

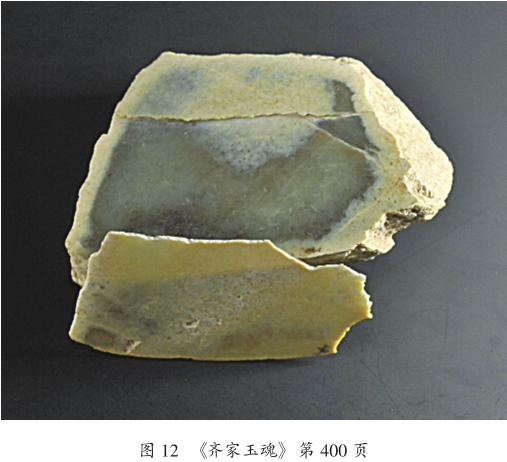

齐家文化玉器切割技术极其高超,例如笔者收藏的一件玉料及切片(图 11),料体长 10 厘米、宽6.9 厘米、厚 3.9 厘米。 重 422.4 克。 切片 4.25 厘米、宽长 7.5 厘米、厚 0.05 厘米。 重 12.2 克。 马衔山青黄色玉质。 原皮钙化,有白、黑褐色沁。 有碱壳。 切片系从料体切割而来,切割痕完全吻合。 切片黄白色玉质。大部钙化。因为极薄,土沁发生变化,与料体截然不同。两者合并后,断面丝丝入扣,天衣无缝,完全吻合。 观察可知齐家文化玉工所用治玉工具十分先进,切片最薄处仅 0.05 厘米,而目前实验已知,齐家文化治玉切割工具锋刃最小厚度应在0.03 厘米以下,长度应在 10 厘米以上。

我们暂且把齐家文化治玉工具称之为刀,因为从很多料体和切片表面切割痕判断,不是旋转切割法,而是极细的切割横纹层层深入至断裂处,且两者切面光滑平整。 切割开口宽度为 0.05 厘米,切割方式为从切片一侧斜向入刀 0.4 厘米后,直向切割至断裂处,切割痕宽度为 0.03 厘米。 料体现存厚度3.9 厘米,玉工能够切出 0.05 厘米厚的玉片,表明齐家文化治玉工艺极其发达先进。

我们暂且把齐家文化治玉工具称之为刀,因为从很多料体和切片表面切割痕判断,不是旋转切割法,而是极细的切割横纹层层深入至断裂处,且两者切面光滑平整。 切割开口宽度为 0.05 厘米,切割方式为从切片一侧斜向入刀 0.4 厘米后,直向切割至断裂处,切割痕宽度为 0.03 厘米。 料体现存厚度3.9 厘米,玉工能够切出 0.05 厘米厚的玉片,表明齐家文化治玉工艺极其发达先进。

以上需要解释的是,关于原皮,也称浆皮,是玉料形成时混合在其中的石性杂质,包裹或掺杂在玉料之中,较厚,大部分有程度不同的钙化现象。 笔者将玉料或玉器本有的浆皮,称为原皮。 玉石未经打磨、琢制或切割的天然表皮,有人亦称为原皮,称为自然面。 关于钙化,指入土玉器在地下生成一层白色松软的包体。 玉质钙化后,常常会比重变轻,硬度下降。 视其程度,可分为两种:一是入土时间不太长,或玉质上佳,周围环境呈中性者,钙化稍弱,其表层呈薄雾云烟的粉状,稍盘即无,水煮或阳光照射后即现;二是入土时间长的高古玉,或因水土环境,或因玉质较次,造成钙化严重,而呈“鸡骨白” “象牙白”,甚至有完全腐化变质者。“鸡骨白”是玉器钙化现象的一种,因古玉器埋在地下年代久远,经受地压、地热、地气、地湿等作用,玉质变化为或薄或厚、或白或黄的钙化物,通常为鸡骨头一样的白色,且表面有油性光泽,故称为“鸡骨白”。 关于碱壳,是指在出土器物表面由其他物质形成的一种附着凝结物,主要为土壤中可溶性矿物凝结,或为墓土或腐烂杂物自然凝结形成,附着牢固,不易脱落。

四、齐家玉器的动物雕件

齐家玉器也出现过小动物雕件,多为羊、牛、马、鱼等生活中常见之物种,器体大小可以手握,造型简单且传神。 例如笔者收藏的一件羊首雕件(图 12),高 6.9 厘米、长 6.78 厘米、顶宽 6.1 厘米、顶长 6.7厘米、底宽 2.5 厘米、底长 2.65 厘米。 重330.7 克。 临夏白褐色玉质。 玉中局部有流水状纹路,有灰褐色沁,带碱壳。 顶、鼻、面部均为磨制,角为槽纹状雕刻,嘴、颈部为凹槽式磨制。 两眼管钻而成,大小不一。 颈底磨平,呈方形。 此羊首琢磨手法简洁粗犷,刚健有力,造型昂扬向上,气势非凡。

目前所知, 齐家文化延续有六百余年历史,但是在成型器看不到雕刻有神、兽、鸟、人等纹饰。 有许多人解读此现象,认为当时玉工不会雕刻工艺, 或因为治玉工具所限制, 无法在高硬度的玉器上进行雕刻。 笔者认为这种观点值得商榷:一是从齐家文化玉器出土时所伴随的玉料以及半成品切割痕来判断, 当时玉工在玉器表面添加工艺纹饰绝非难事。 因为我们知道齐家文化另一个更精彩的方面,就是它的青铜文化,齐家先民在当时已经掌握了成熟的冶铜技术! 中国最早的铜器是 1977 年出土于临夏州东乡县的一件五千年前马家窑文化时期的青铜刀,而齐家文化遗址不断出土有红铜、青铜制品,且品种多样,工艺非凡。 以铜器作为雕刻工具,条件更加具备,但是齐家先民无意雕刻。 二是在六百余年的漫长历史中,为何齐家玉器数量庞大,种类繁多,出土地域辽阔,但是器物上不曾出现供人崇拜的纹饰? 难道齐家先民在六百余年的时间内还没有学会雕刻纹饰的技艺? 这不是一句简单的“不会加工”所能回答的,莫非是王国力量,或者是宗教信仰以统一标准制定了齐家文化玉器的规章(圭、璋)制度,从而使齐家先民循规蹈矩遵守了数百年? 此种现象耐人寻味。 仔细观察齐家先民所制器物,欣赏他们大智若愚、大巧若拙的智慧,揣摩他们对天、地、人、玉的理解,探究他们开创的震撼世人的玉器时代,我们会发现,齐家先民所创造的齐家玉文化,足以让后人敬仰不已!

目前所知, 齐家文化延续有六百余年历史,但是在成型器看不到雕刻有神、兽、鸟、人等纹饰。 有许多人解读此现象,认为当时玉工不会雕刻工艺, 或因为治玉工具所限制, 无法在高硬度的玉器上进行雕刻。 笔者认为这种观点值得商榷:一是从齐家文化玉器出土时所伴随的玉料以及半成品切割痕来判断, 当时玉工在玉器表面添加工艺纹饰绝非难事。 因为我们知道齐家文化另一个更精彩的方面,就是它的青铜文化,齐家先民在当时已经掌握了成熟的冶铜技术! 中国最早的铜器是 1977 年出土于临夏州东乡县的一件五千年前马家窑文化时期的青铜刀,而齐家文化遗址不断出土有红铜、青铜制品,且品种多样,工艺非凡。 以铜器作为雕刻工具,条件更加具备,但是齐家先民无意雕刻。 二是在六百余年的漫长历史中,为何齐家玉器数量庞大,种类繁多,出土地域辽阔,但是器物上不曾出现供人崇拜的纹饰? 难道齐家先民在六百余年的时间内还没有学会雕刻纹饰的技艺? 这不是一句简单的“不会加工”所能回答的,莫非是王国力量,或者是宗教信仰以统一标准制定了齐家文化玉器的规章(圭、璋)制度,从而使齐家先民循规蹈矩遵守了数百年? 此种现象耐人寻味。 仔细观察齐家先民所制器物,欣赏他们大智若愚、大巧若拙的智慧,揣摩他们对天、地、人、玉的理解,探究他们开创的震撼世人的玉器时代,我们会发现,齐家先民所创造的齐家玉文化,足以让后人敬仰不已!

五、齐家玉器的玉料

西北自古多美玉。 在辉煌的中国玉文化当中,大西北以其广阔的地域为人们提供了多姿多彩的各色美玉。 世人皆知的和田玉、昆仑玉、祁连山玉、蓝田玉等,但是我们在欣赏古代齐家玉器时,又发现大西北的玉种真是别有洞天,不但有甘肃酒泉马鬃山玉、武山鸳鸯玉、临洮马衔山玉、临夏各色玉种,还有更多不知地名的玉。 这些玉种各显其美,丰富着齐家玉文化,让人感慨苍天对大西北的厚爱!

齐家先民在使用玉料方面,有其独特的审美眼光,尽其所能地利用了各地各种不同质地、不同色彩的玉料,加工出各种朴素精美的器物。 他们就近取材,并发现了著名的马衔山玉,由于马衔山玉几乎囊括了所有颜色的玉种, 从而使他们加工的齐家古玉绚丽多姿。 特别是临夏玉在齐家玉器中用量很大,虽然临夏玉大部分硬度较低,但品种及色彩极其繁多,经过齐家先民加工,历经数千年沧桑而风采不减。 临夏玉中也不乏密度、硬度和油润度较高的玉种,被齐家先民用来制作高等级的礼器。

笔者专著《齐家玉魂》展示了大量古玉料,目的就是为了让人们了解齐家先民用料品种,以及切割方法、钻孔技术、打磨方式等加工特征,以便人们对齐家古玉有更近距离、更深层次的认识,也为研究和鉴别齐家古玉提供依据和资料。以笔者陋见,认识和研究一种古玉文化的全貌,必须从玉料入手。 只有通过仔细观察古代先民的用料情况,了解他们的加工特征,才能在鉴定古玉真伪时起到至关重要的作用。 这与学习研究古瓷器先从古老瓷片入手是一个道理。

《齐家玉魂》所录的各种老玉料,包括切割料、打孔料和各种成型器残件,比较全面地展现了齐家玉料的特征。 值得研究的是,有些切割料和半成品料并非是齐家先民所废弃之物,而是作为珍贵物品随葬入土的。 这种葬俗在齐家文化时期相当普遍,而随葬玉料中更有品质极高的玉种。 另有特别之处是,齐家文化葬玉中有特大玉璧敲碎入葬的现象,玉环、玉铲亦如此,因而产生了大量的器物残件及碎片。 认识老玉料,研究老玉料,对深入探索古玉文化内涵是必不可少的环节,对鉴定古玉真伪尤为重要,它是研究古玉、收藏古玉过程中极其重要的教材。

马衔山是甘肃中东部黄土高原的最高峰,自古出玉,尤以黄玉名气最大,常有爱玉者不远千里,不惧气候恶劣,上山求购。 马衔山玉可分为三种:第一种为身价昂贵的子玉,既出在河边,也出在半山腰;第二种为剥皮子玉,由于马衔山海拔高,空气稀薄,紫外线强烈,几乎所有裸露的石头表面形成深褐色石皮。 而马衔山玉形成年代极其久远,好多玉料被村民捡到时满身都被浆皮、红皮、黑皮所包围,无法知晓里面到底有没有玉,唯一的办法就是要么切割、要么磨掉外皮来判断玉种;第三种为山料,多发现在山顶,浆皮依然厚重,也只有通过切割打磨,知晓玉种。量少,且禁止开采。故村民手里玉料绝大多数为子料。 经科学检测,马衔山玉的莫氏硬度为 6~7,地质年龄距今约 17.89 亿年。

马衔山玉颜色丰富多彩,既有纯净如一汪碧水的青玉,又有五彩斑斓图案如画的糖色玉,有淡淡黄色至纯至润的黄玉,也有凝如羊脂的白玉,更有布满黑色松枝纹的各种杂色玉,种类繁多,几乎包括各种玉色。 青玉包括青黄色、青白色、青绿色等,糖色玉包括红褐色、黑褐色、灰褐色、黄褐色等,黄玉包括浅黄色、黄绿色、黄白色等,人们渴望得到的“鸡油黄”却从未曾出现过,而白玉也属凤毛麟角。 笔者专心关注马衔山玉十多年,也仅遇到了几块白玉小籽料,白玉似乎被古人开发枯竭。

马衔山所出的玉料坚硬、致密,油脂性极强,绝大部分玉料质地是极为细腻均匀的微晶质玉料,其硬度、密度均可以与和田玉比肩而望,而油脂性更胜一筹,颜色更加丰富多彩,尤其表现在沁色方面。关于沁色,笔者认为它是指外界物质沁入玉中所呈现出的色彩变化和状态特征。 色彩是有别于玉质本色的来自于外界的其他色素,一般表现为两种状态:一是非交互状态,表现形式为色素有相对独立性,没有与玉的分子结构产生互变;二是交互状态,表现形式为外来色素与玉内原色素产生互变,从而导致玉的分子结构变化,这一过程往往需要很长时间。 受沁程度因土壤、气候、压力、温度等条件而异,一般都是由表及里的分布,有一种层次感、灵动感和通透感,看上去自然舒服。 出土高古玉常见沁色有白色雾状的水沁、黄色的土沁、黑色的水银沁、绿色的铜沁、原因不明的黑色或紫色斑状沁等等。 由于马衔山特殊的地理环境与气候条件, 对玉质形成了其他玉种无法比拟的沁。 笔者曾见过一块马衔山籽玉,重量不到三千克,通体沁色分为黄色、红色、黑色三种,色彩艳美,令人赏心悦目,更绝的是这块籽玉的玉色,整块玉料在一面局部显现出白色玉质,另一面却显现出黄色玉质,其神奇令人感叹不已。

马衔山玉料形成的沁里面,以白皮沁居多,也就是民间俗称的“豆腐皮”。 其特点是,只要形成白皮沁,表面就带有黑点或黑斑,或者是带有松枝纹状或线状的黑色沁。 这种黑沁几乎是所有马衔山玉的显著特征,当然有些籽玉属于例外。 籽玉的沁色多为红色、黄色、褐色、黑色等,且每块籽玉沁色并不单一,多者为五色斑斓,少者也有两三种颜色。 沁色自然柔美、沁入肌理、层次分明,甚至勾勒出一幅幅奇异的山水画、人物画,观之美不胜收。 还有部分玉料里面有红点沁,犹如洒上点点朱砂,别有韵味。

马衔山玉与其他玉种相比,还有奇特之处,就是它的玉性更适合人体佩带。 一块新剥皮籽玉,只要贴身佩带一年,其面貌与初带时截然不同,能形成美丽的沁色。 如果佩带两年,有些沁色会变成红色、红褐色。 能够看到佩带的玉在自己身上不断变化,那种喜悦感是爱玉者才能体会到的。 笔者曾收藏过一块马衔山黄白色籽玉,大部分为“豆腐皮”,中间显露出很纯的黄白色玉质,表面有一层云雾状黄白色沁,用手盘摸一个小时后,云雾状沁就消退一部分,显露出更多的黄白色玉质。 到第二天,云雾状沁又重新出现,黄白色玉质开始若隐若现。 现收藏有一块马衔山黄玉籽料,有红黄色沁,如果较长时间不去盘摸,其表皮沁是干涩的黄白色,感觉其品质并不出众,但是用手盘摸几个小时后,其沁色就变成了红黄色,而且油脂感极强,令人爱不释手,变化之快,真让人感叹造物之妙!

齐家玉文化在黄河中上游蓬勃发展时,马衔山玉成为首选,堪于重任。 四千年前,马衔山玉被齐家先民用来制作玉器,数量最多,质量最好。 如今,它依然被人们喜爱着、追捧着、佩戴着、把玩着,它的凝

如羊脂的油性,丰富多彩的沁色,诠释多色美玉的玉种,被海内外的收藏家和专家学者们赞不绝口。 马衔山历史悠久,文化灿烂,流传有各种民间传说。 自古至今,爱玉的人们登山寻宝,探索求知,以此丰富着自己的精神与物质生活。

在夜深人静之时,手捧一块齐家美玉,与古人对话,解读它所传达的信息,遥想当时的人文环境,你会不由自主思绪万千。 齐家先民既有端庄典雅谦谦君子般的王者风范,又有粗犷豪放不拘小节之个性;既有用玉作媒介企图实现天人合一的愿望,又有身佩美玉感受天地苍茫的悲凉之气……这一切使人不由感慨,从古至今,人类对于美好生活的向往及追求,对生死之界的参悟及探索,从未停止过脚步……

上篇:齐家文化彩陶形式特征刍议

下篇:齐家文化玉琮杂谈

时间:2022-05-07 来源:齐家文化网 打印页面 阅读()

相关内容

Copyrights© All Rights Reserved 版权所有 甘肃省齐家文化研究会

甘肃省齐家文化研究会 广河县齐家文化博物馆 主办

地址:广河县城关镇河北新区广仁街1号 邮编:731300 电话:0930-5936016 传真:0930-5936016

陇ICP备2021002768号  甘公网安备62292402000104号

甘公网安备62292402000104号

技术支持:甘肃南博网络科技有限公司