齐家文化彩陶形式特征刍议

兰州财经大学 胡桂芬

前 言

齐家文化为黄河上游地区新石器时代晚期到青铜时代早期文化。 因 1924 年首先发现于甘肃广河齐家坪遗址而得名。 齐家文化主要分布在甘、青境内的黄河沿岸及其支流、陕西西北部、内蒙古西部和宁夏部分地方,其年代在距今 4000 年左右。 此前,学术界公认的文化特征主要有二:一是有一批独具特征的陶器,二是出现了红铜器和青铜器。 它还有一批独具特色的玉器,其内涵之丰富,品种之繁多,工艺之精美,令人折服。 这些当为齐家文化乃至西北原始文化的重要特征之一。安特生在 1924 年发现齐家文化时,在他 1925 年发表的《甘肃考古记》中认为它是该地最早的新石器时代文化,认为甘肃和河南的仰韶文化源自于齐家文化,但后来的考古发现,证明其在仰韶文化之后,大约在公元前 2500 年至公元前 1500 年。 齐家文化的分布是甘肃省兰州一带为中心,东至陕西的渭水上游,西至青海湟水流域,北至宁夏和内蒙古,遗址有三百多处,除了齐家坪遗址之外,较著名的有甘肃永靖大河庄遗址、泰魏家遗址、武威的皇娘娘台,青海乐都的柳湾遗址等。 这些遗址出土的陶器,风格特点非常明确,既有来自于马家窑文化晚期的造型特点,还表现出临近青铜文化的元素,甚至有来自于西方陶器的元素。

一、齐家文化与马家窑文化的渊源关系

马家窑文化晚期的马厂类型约为距今 4300 到 4000 年,而齐家文化的发展时间约为距今 4200 到3700 年,可见马厂类型和齐家文化在发展时间上,有共存两百年的历史。 这样一段特殊的历史阶段,不仅使齐家文化获取了更加先进的制陶技术,而且有了新的突破。 齐家文化是在马家窑文化基础上发展起来的,再加上此时多元文化共存,齐家比马家窑文化更胜一筹那是历史的必然!

(一)陶器型制的传承

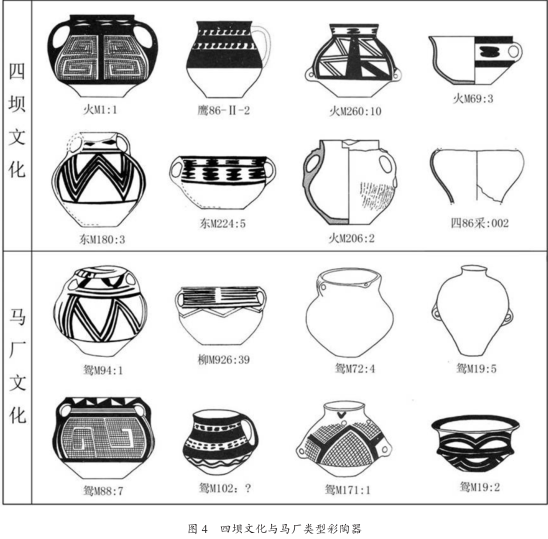

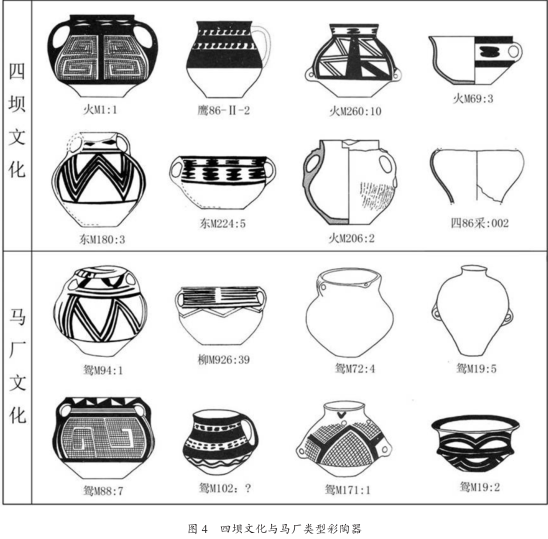

马家窑文化经过一千年的发展,历经马家窑、半山和马厂类型三个阶段,他们表现出许多共有的的造型元素,但每个阶段又具有其各自独特的风格特色。 到马家窑文化晚期的马厂类型,陶器形制趋于简单,彩绘粗犷,到马厂类型晚期彩陶数量减少,彩陶壶更显瘦长,腹部内收明显,仅饰淡淡的一层红色陶衣而不饰彩的双耳壶十分多,出现了素面敛口瓮等新的器物和折肩的作风。 马厂类型中的大双耳罐也是有特色的造型,这种罐多为敞口、长颈、斜肩,腹部有一对耳,平底。 这与齐家文化皇娘娘台类型具有类似的特征。

从陶器的质地、色泽、制作方法上看,齐家文化与马厂类型是相同的。 再从陶器的组合、器形和纹饰的演变方面,均可看出从马厂类型到齐家文化是一脉相承发展下来的。 特别是马厂类型晚期和齐家文化早期,许多器物的器形几乎雷同,甚至都很难区分开(如图 1)。如彩陶壶、双耳彩陶罐、豆、侈口罐、粗陶双耳罐、壶、双大耳罐、高颈双耳罐等,不仅器形相似,而且纹饰大体一致,器物的种类组合也相同,并存在着上下演变的关系。 从器物形制特点及其演变规律,不难看出齐家文化与马厂类型的关系是非常密切的,特别是马厂类型晚期与齐家文化早期尤为明显,两者之间存在着紧密的联系,所以说,齐家文化是马家窑文化的继承与发展。 总的来说,马厂类型的晚期这个阶段彩陶逐渐走向衰落,但马厂类型在整体上仍处于中国彩陶的鼎盛期,这个过程也在为齐家文化的兴起做了承接和铺垫。

(二)彩陶纹样的互动

马家窑文化的制陶工艺仍使用慢轮修坯,并利用转轮绘制同心圆纹、弦纹和平行线等纹饰,表现出娴熟的绘画技巧。 彩陶在纹饰内容上,早、中、晚三个时期变化丰富,各具特点,并有从早到晚富有规律的演变与传承。 几何纹样的发展变化显得富有规律性,更多的带有装饰艺术的特点,并逐步走向成熟和精美,这与制陶、彩绘工艺的提高有着必然的联系。 如马家窑类型彩陶旋涡纹瓶,其纹饰具有图案形式美的节奏和韵律,说明当时人们已经掌握了如何对图案规则的运用。 如从仰韶晚期即已出现的旋纹,几乎成为马家窑文化彩陶装饰的主旋律,旋纹的律动由复杂到简单、由旋心很小的涡旋状态到放大到极致的四大圈纹。

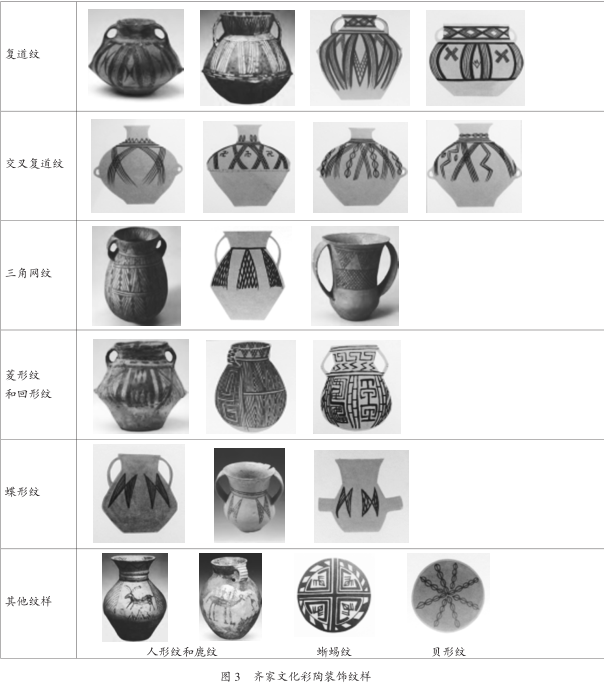

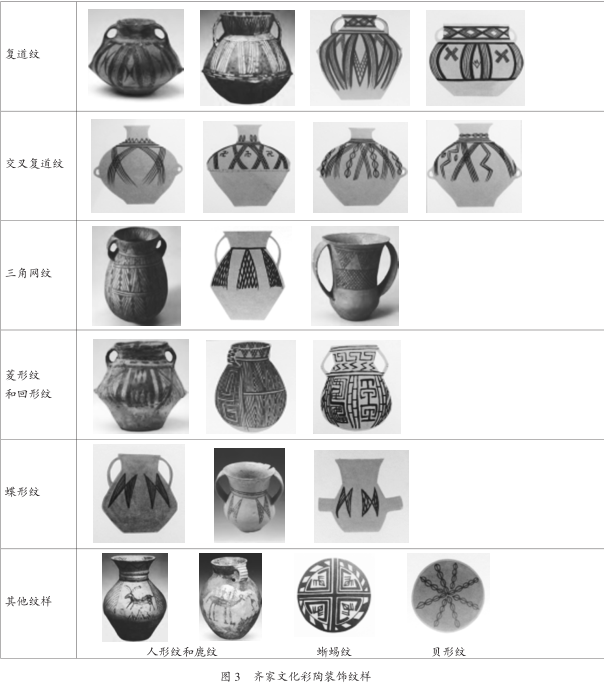

然而在彩陶花纹方面却马厂类型和齐家文化存在共性和差别, 共性是在马厂类型晚期彩陶上出现的三角折线纹,在齐家文化彩陶上依然非常流行,但由三角折线衍生出多种纹样,如复道纹、连续的排列三角纹、三角网文等,开始在甘青地区及周围地区流行起来。 其他如菱形纹,网纹、回纹、三角纹等两类文化都很盛行。 差别也特别突出,如马厂类型常见的四大圆圈纹、全蛙纹或半蛙纹,到齐家文化都不见,而齐家文化出现的蝶形纹、枝叶纹等,马厂类型却未见。 可见在马厂晚期,社会的分化,来自多元文化的冲击,文化面貌开始趋于复杂(如图 1)。

二、齐家文化是自成体系的彩陶文化

(一)器型演变的多样性

由于齐家文化是在马厂类型的基础上发展起来的,所以文化遗址分布较为广泛,类型呈现出多样性。 依地域的不同与文化内涵的差异,可把齐家文化分为东、中、西部三个区。 东部以甘肃的泾渭水流域为主,以镇原常山、陕西客省庄二期、天水师赵村遗存等为代表;中部以河潢和洮河流域为主,大河庄、秦魏家、柳湾遗存为主;西部主要在甘肃的河西地区,以武威的皇娘娘台为代表(如图版一)。 齐家文化的发展演变与其分布有很大的关联,基本上是按从东部到西部渐次过度,不断演化。 这一演化过程与中国“彩陶之路”的发展趋势是相吻合的。

齐家文化与马厂类型共有的陶容器如彩陶壶、双耳彩陶罐、盆、豆、双耳罐、双大耳罐、高领双耳罐

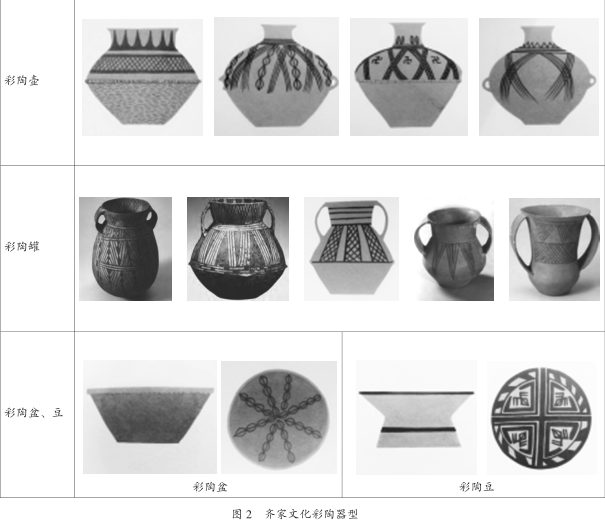

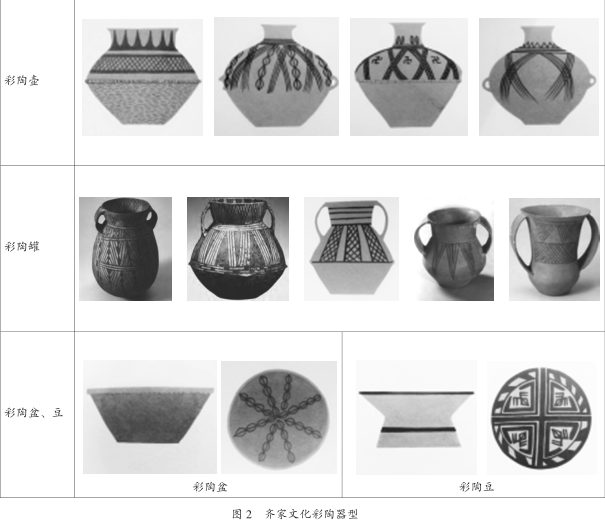

1.彩陶壶由小口细颈演变成侈口高颈,腹部由椭圆形变成长腹形,体型由粗矮变成瘦长(如图2)。

2.双耳彩陶罐是由侈口短颈演变成侈口高颈,两耳由环形小耳发展成弧形大耳。 高领双耳罐器形较大,腹部由圆形发展成长圆形,肩腹间的折棱由明显折角往圆弧角演变,体型由粗胖演变成瘦长形(如图 2)。

3.盆由弧壁深腹演变为斜壁浅腹宽沿。 双大耳罐最明显的变化是两个耳把由小环耳发展成弧形大耳,腹部由椭圆形演变成长圆形(如图 2)。

4.豆由矮圈足发展成高圈足,由彩陶豆演变成素陶豆(如图 2)。

因齐家文化彩陶是经马家窑文化发展而来,在早期部分陶器体现出马厂类型陶器的特征,到了中期器型饱满凝重,再往后其发展造型越发夸张,由曲线造型转为直线造型。 总之,这些器物的演变发展有一定规律,即器物的体型是由粗矮往瘦长发展,腹部由扁圆、浑圆向长圆形发展,耳把由小环耳往弧形大耳发展,豆是由矮圈足往高圈足发展。 有学者提出齐家文化的双大耳罐是水器,双大耳彩陶罐应该是用来装饮用液体食物的器皿,并且使用双手持耳的方式进行饮用,这种陶质器皿的器型和使用方式应该是在齐家文化中首先开始流行起来的。 在河湟地区的柳湾遗址的齐家文化墓葬出土的彩陶中,

双大耳罐已成为最重要的彩陶器型,应是在特殊场合山少数人使用的饮器。 在永靖大何庄、广河齐家坪的齐家文化遗址中,都发现了圆形的石祭坛。 这类精制的双大耳彩陶罐,也可能是用于祭祀等活动的特殊器皿。

双大耳罐已成为最重要的彩陶器型,应是在特殊场合山少数人使用的饮器。 在永靖大何庄、广河齐家坪的齐家文化遗址中,都发现了圆形的石祭坛。 这类精制的双大耳彩陶罐,也可能是用于祭祀等活动的特殊器皿。

双大耳罐已成为最重要的彩陶器型,应是在特殊场合山少数人使用的饮器。 在永靖大何庄、广河齐家坪的齐家文化遗址中,都发现了圆形的石祭坛。 这类精制的双大耳彩陶罐,也可能是用于祭祀等活动的特殊器皿。

双大耳罐已成为最重要的彩陶器型,应是在特殊场合山少数人使用的饮器。 在永靖大何庄、广河齐家坪的齐家文化遗址中,都发现了圆形的石祭坛。 这类精制的双大耳彩陶罐,也可能是用于祭祀等活动的特殊器皿。(二)纹样的独特性

齐家文化的制陶业在手工业中占重要地位。 在师赵村遗址发现有烧制陶器的窑址 3 座,均属横穴窑,这几座陶窑同在一地,系同时使用,反映制陶生产有了一定的规模。 制陶者已能熟练掌握烧窑技术,陶色纯正,多呈红褐色,很少出现颜色不纯的斑驳现象。 彩绘颜色有黑色和红色,大多为单色绘制,很少有如马家窑中晚期的复彩描绘,有的器表施有一层白陶衣。 齐家文化陶器装饰手法依然继承了之前的文化装饰特点,如纹饰以篮纹和绳纹为主,次为弦纹、划纹(有蜥蜴、鹿、贝形纹、 “×”等)和附加堆纹。 彩绘花纹题材丰富,变化多样。 其一是几何纹样,多数表现为复道纹、连续的排列三角纹和三角网纹、菱形纹、回纹等; 其二是植物纹样,出现较少,如树枝纹;其三是动物纹样,有人形纹、鹿纹、蜥蜴纹、贝形纹、蝶形纹(对顶三角纹形)等;其四是陶符,如“卍” “×” “Z” “M”字纹等。 以几何纹为大宗(如图 3)。

三、齐家文化与周边文化的关系

与齐家文化有着密切关系的邻近地区古文化还有东边的陕西客省庄二期文化与北边的内蒙古伊克昭盟朱开沟文化。陕西龙山文化即客省庄第二期文化,早于齐家文化是有实物为依据的。首先,表现在两者陶器上,例如齐家文化常见的双大耳罐、高领折肩双耳罐、侈口罐与高档扇等均可以从客省庄二期文化中找到它的同类器物,并且客省庄发现的高领折肩罐、肩腹间折角明显、扁档高、豆座粗矮与圆底罐等都明显地具有齐家文化早期的特征。 这说明了齐家文化与客省庄二期文化由于所在的地区邻近,彼此间有一定的关系。 但是,客省庄文化二期文化和齐家文化仍有显著的差别,它的文化面貌比较接近于河南洛阳王湾的龙山文化 。

齐家文化中最常见的双大耳罐、 高领双耳罐和侈口罐等陶器均可在客省庄二期文化中找到相同或相似的同类器。 这是两者地域相邻,彼此间有较频繁的文化交流的结果。 朱开沟遗址的部分墓葬中所反映的墓葬形制、葬式和随葬品等方面与秦魏家墓葬有不少共性。 朱开沟出土的陶器双大耳罐、高领双耳罐等与秦魏家同类陶器亦相似。 这反映了齐家文化与朱开沟文化是处于同一社会发展阶段,两者之间也许有某种文化联系。

(三)与四坝文化的关系(二)与辛店文化(山家头类型)的关系

山家头墓地位于民和县核桃庄附近,1980 年,青海省文物管理处在此地共清理墓葬 30 余座。 关于这些墓葬中出土遗存的文化性质,学者一般将其分为两类,但是具体的划分以及文化属性的认定又有不同。 其中第一类为平底陶器群,可以称为“山家头第一类遗存”。 第一类墓葬中随葬陶器为泥质红陶,器类有双大耳罐、堆纹口沿罐、长颈壶、双耳彩陶罐、单耳罐等。 此遗存的文化性质与齐家、卡约文化均不相同,是齐家文化向辛店文化过渡的中间环节 譺

訛 。平底系属于河湟齐家文化的晚期遗存,发展为卡约文化。 第二类遗存为圆底陶器群,葬中随葬陶器为夹砂红褐陶,器类有双耳圆底罐、绳纹双耳罐、双耳钵、盆等。 圆底系源自齐家文化中的外来因素,发展成为辛店文化的单彩系,即典型的辛店文化山家头类型。 除此之外,辛店文化唐汪式类型彩陶的折腹双大耳罐、双肩耳壶、以及彩陶豆等,与齐家文化晚期的造型如出一辙(如图 2、3)。 由此,可以看出辛店文化系由齐家文化发展而来,他们有直接的渊源关系。

与齐家文化密切相关的四坝文化主要分布在河西走廊的中段和西段。 四坝文化的年代与中原地区的夏代相当。 从文化面貌看,受到来自东面的齐家文化的深刻影响,四坝文化的双大耳高领彩陶罐,与齐家文化的同类彩陶罐的器形基本相同。 在葬俗和陶器的特征上,很明显四坝文化对马厂文化有承袭关系。 但在陶器的纹饰风格上,马厂文化和四坝文化之间的差异比较明显。 1986 年的河西走廊史前考古调查中,李水城先生识别出一类遗存,将其命名为“过渡类型” 譻訛 。李水城先生对这类遗存的成功辨识,使得马厂文化和四坝文化之间的陶器演变关系更为紧凑。 潘家庄彩陶罐和典型的齐家文化大双耳罐共存的情形是相同的。 这种两支文化中陶器互见, 表明潘家庄遗存对齐家文化早期产生了一些影响,同时它也吸收了一些齐家文化的因素,两支文化在年代上有部分重叠(如图 4)。

从器物形态和陶器组合上来看,四坝文化主要是在马厂文化和潘家庄遗存的基础上,同时也吸收了一些来自东部地区齐家文化皇娘娘台类型的因素而形成的。 马厂类型彩陶罐的双肩耳的上端与罐口持平,但齐家文化彩陶罐的双肩耳的上端要低于罐口,而且为了更适合双手捧持,在腹部增添了一对小突鋬。 在器物的装饰纹样四坝文化与齐家也有很多公共用元素,如三角折线纹、三角网纹、复道纹、 “×”和“Z”字纹等(如图 2、3)。 河西地区在齐家文化之后的四坝文化,在彩陶器型中仍能见到这种

双肩耳带腹鋬的彩陶罐。 而四坝文化的彩陶又影响到新疆东部古文化的彩陶,天山北路文化的彩陶也是以双肩耳彩陶罐为主要器型,天山北路早期的双肩耳彩陶罐,与河西地区的齐家文化双肩耳彩陶罐相似,双耳上端略低于口沿,在腹部也有一对小突鋬。 可见河西地区的齐家文化彩陶,经由四坝文化对新疆东部的早期彩陶产生了深远的影响 。

综上,齐家文化与其他考古学文化,诸如客省庄二期文化、四坝文化、辛店文化、卡约文化等都存在着密切的关系。 考古研究证实了客省庄二期文化属于齐家文化早其类型;齐家文化进一步发展产生辛店文化,两者存在着先后继承的发展关系;在河西走廊齐家文化之后是四坝文化;青海西部齐家文化之后是卡约文化, 卡约文化是直接承袭齐家文化而来的; 齐家文化确实与上述文化存在着一些共性,如双大耳罐、双小耳罐、腹耳罐、粗陶侈口罐等陶器,造型上有些相同,齐家文化与上述文化的关系是密切的,但差别也是明显的。 刘学堂先生在《中国早期青铜文化的起源及其相关问题新探》一文中提出“西北文化圈”的观点,这个文化圈主要包括甘青交界地区,河西走廊,以及新疆一带。 在这个文化圈内,各文化相互交融,共同发展,与其他史前文化共同铸造了华夏文明的根基。

下篇:齐家玉文化浅谈

时间:2022-05-07 来源:齐家文化网 打印页面 阅读()

相关内容

Copyrights© All Rights Reserved 版权所有 甘肃省齐家文化研究会

甘肃省齐家文化研究会 广河县齐家文化博物馆 主办

地址:广河县城关镇河北新区广仁街1号 邮编:731300 电话:0930-5936016 传真:0930-5936016

陇ICP备2021002768号  甘公网安备62292402000104号

甘公网安备62292402000104号

技术支持:甘肃南博网络科技有限公司