齐家文化玉器数字化与玉料产地溯源

关键词:齐家文化;玉器;文物数字化;马衔山软玉;产地来源

中图分类号:G122; K221; P579 文献标志码:A

JING Cui1, 2, LI Ping2, 3, NONG Peizhen3, SHANG Jingchao2, 3, JIN Xueping1, 2

(1. School of Humanities, Tongji University, Shanghai 200092, China; 2. Shanghai Gem and Material Technology Engineering Technology Research Center, Shanghai 200092,China; 3.School of Ocean and Earth Sciences, Tongji University, Shanghai 200092,China)

Abstract: The some representative Qijia Culture jades from eight Gansu museums are digitized. Meanwhile, the mineral composition, microstructure and chemical composition of Maxianshan nephrite are tested. Based on the digitized information of Qijia Culture jades, this study compares the similarities in the weathering layer and supergene burial environment reflected by secondary minerals between Qijia Culture jades and Maxianshan nephrite, there is a reasonable prospect that Maxianshan nephrite is an important origin source of jade materials used in Qijia Culture.

Keywords: Qijia Culture; jade article; digitized; Maxianshan nephrite; origin source

齐家文化是西北地区较为典型的新石器时代晚期文化,时代距今4300年至3500年,恰逢良渚文明消失、夏朝兴起的关键时期。这一文化除出现中国最早的青铜器外,玉器文化也同样发达,表现出金玉并用的特征。探讨齐家文化的玉器,对揭示距今4000年左右的中华文明具有非常重要的价值。基于此,2021年3月邀请甘肃9家博物馆在同济大学博物馆举办了主题为“玉之东西--齐家文化与当代玉文化对话”展览活动。经博物馆授权同意,将玉璧、玉琮和多璜联璧等代表性玉器通过三维扫描,三维建模等处理研究,客观真实地记录采集,实施了文物的数字化信息保护,实现文物资源由物质资源向数字资源的转化。在此基础上,对采自甘肃马衔山软玉矿床的玉料进行了常规宝石学、拉曼光谱(Raman)、扫描电镜(SEM电子探针)等大型仪器测试技术分析,通过对比齐家玉器与马衔山软玉的相关特征,以期为齐家文化玉器的溯源研究提供基础信息。

1 齐家文化玉器

1.1 基本情况

齐家玉器数量相当庞大,类型丰富多样,常见玉璧、玉琮、玉璜、玉圭、玉璋、玉璇玑、玉环、玉刀、玉钺、玉戚、玉锛、玉凿、玉铲、玉斧、玉臂饰、玉挂件、玉管、玉珠、玉动物等器物[1]。

相比于中国新石器时期其他文化的玉器,齐家玉器有着鲜明的特点,风格大多朴素、古拙、光素无纹,也不追求细部的雕琢与装饰,不刻意追求制作的规范化、标准化,显示了明显的个性化特点。其玉器的加工工艺非常成熟且具特点,切料方式多为片切割,多见片切割留下的痕迹,而不见良渚文化、红山玉器上常见的线切割痕。钻孔多采用单面钻,只有在大型玉琮上才使用两面对钻。镶嵌工艺应是齐家文化原创,常见钺、刀之器物的孔洞里镶嵌绿松石;齐家玉器器型厚重,特别是玉璧、玉琮、玉刀等器物。从考古发现的诸多遗存中可以明显看出,齐家玉器受其他文化的深刻影响,例如形似良渚文化的玉琮、玉璧等玉礼器在齐家文化中占显著比例;又如齐家文化与临近陕西石峁文化相比,不仅出土的玉器器型相似,且玉质也十分类似。齐家玉器用料较为多样,玉礼器以透闪石质玉(真玉)为主,还见蛇纹石玉和大理岩等材料的玉工具。关于齐家文化玉器玉料的来源,除考古新发现敦煌旱峡玉矿和马鬃山玉矿外,目前还不能排除就地取材的可能。

1.2 数字化处理

齐家文化玉器是通过一定的时间积累起来的齐家先民精神劳动的产物,具有较高的历史、文化、艺术或科学价值。但因数量众多、类型丰富,加之近年仿品增多,故有必要探讨建立齐家文化玉器数据库使之成为可检索、学习、传播和利用的数据资源,并为开展相关研究打下坚实基础。

齐家文化玉器资源数字化处理研究与利用,是采用数字采集、拍摄、三维激光扫描、数字建模等数字技术[2],将齐家文化玉器的核心内容和信息客观地、真实地、全面地记录和保存下来(表1),实现文物资源由物质资源向数字资源的转化。

出土的齐家文化玉器常见较厚的白色、黄色、褐色的分化层(图1a、b和c),部分玉器可见黑色的蚂蚁脚风化特征(图1a),与良渚玉器通体白化的风化层构成了鲜明的对比,也反映出两种文化在玉料使用上的差异。低风化的玉质部位表现出的原生色常为黄色、绿色及黄绿色,且与白色风化层差异鲜明,但仍识别出渐变的过渡。

2.1地质特征

马衔山软玉矿床位于甘肃省定西市临洮县峡口镇,地处兴隆山南侧,呈西北、东南走向,平均海拔3000m以上。矿床产于前震旦系马衔山群[3]第一组条带状黑云二长混合岩的破碎带中,出露宽度9.4m,长度大于10m[4]。围岩为二长花岗岩和钾长混合花岗岩、大理岩、黑云母岩层组成的变质岩体[5],而与马衔山软玉成矿联系紧密的围岩主要由蛇纹石化大理岩及部分透辉石组成。矿体附近可见颇多的花岗伟晶岩脉及石英脉穿插矿体,显示矿区后期富含挥发分并有多余硅质流体活动[6]。距离临洮马衔山玉矿附近的洮河两岸发现多处考古遗址并出土有玉璧芯和玉琮芯等玉料,为齐家文化玉器制作就近取材提供了重要线索。

2.2 样品特征

本文研究选取的马衔山软玉样品如图2所示。样品原生色主要为黄色、绿色、深绿色,与齐家文化玉器的颜色接近。马衔山软玉也具有一定的风化层,呈白色、米黄色,就风化层展布的形态和外观而言,与齐家文化玉器所表现出的风化层如出一撤。马衔山软玉中分布着褐色的矿物,形似齐家文化玉器中的蚂蚁脚。这些特征较为直观的显示了马衔山软玉与齐家玉器的紧密联系。

2.3.1常规宝石学特征

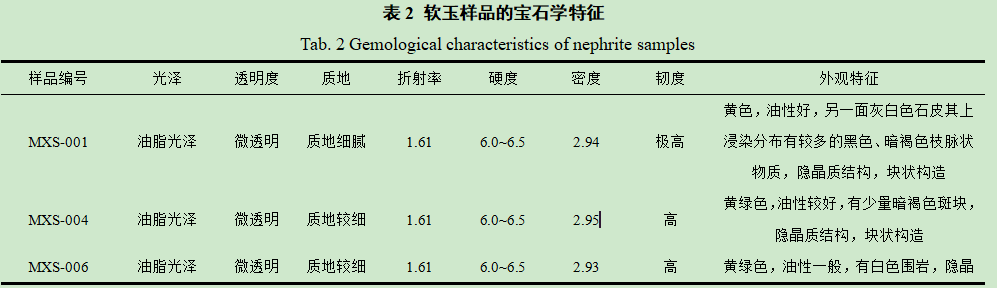

2.3.1常规宝石学特征马衔山软玉各项观察与测试结果如表2所示。点测法测得马衔山软玉的折射率约为1.61,静水称重法测得其相对密度为2.89~2.96 g/cm3,硬度为6.0~6.5,制样时发现其韧性很高。

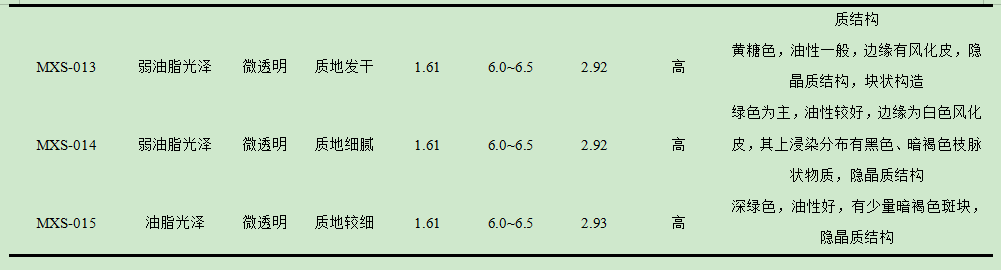

电子探针测试结果显示,样品基质矿物的氧化物质量分数为SiO2(57.06%~58.44%)、MgO(23.42%~24.13%)、CaO(12.24%~13.04%),计算出的晶体化学式与透闪石的理论分子式Ca2Mg5[Si8O22](OH)2非常接近,Mg2+/(Mg2++Fe2+)[7]为98.00%~99.51%,属于较纯的透闪石,透闪石中的Mg2+可被Fe2+类质同象替代,在软玉中Mg和Fe一般呈此消彼长关系,根据实验样品数据的Fe2+含量从深绿色-绿色-灰白色逐渐略微降低的规律,认为绿色系甘肃马衔山软玉其颜色深浅与Fe2+含量有关。

马衔山软玉主要由早期形成的透闪石变斑晶和晚期形成的透闪石基质构成,还含有透辉石、绿帘石[8]、磷灰石、榍石、斜黝帘石等次要矿物和副矿物,质量分数在2%~5%左右,其中绿帘石最为常见。在样品中,透辉石集合体多以白色斑点“石花”的形式存在,绿帘石集合体多呈现为极小的白色或浅绿色斑点,斜黝帘石集合体多呈现为白色斑点,而磷灰石和榍石在样品中肉眼不可见。目前对齐家文化玉器中副矿物的研究仍然十分的欠缺,尚不能对通过副矿物来证明马衔山软玉与齐家玉器的关系。

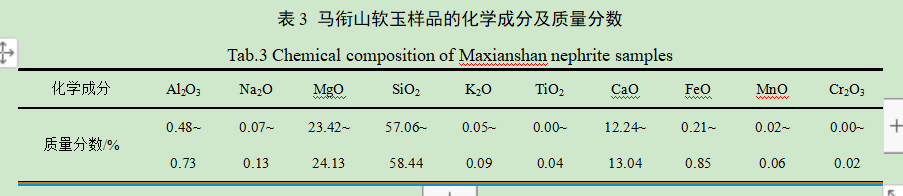

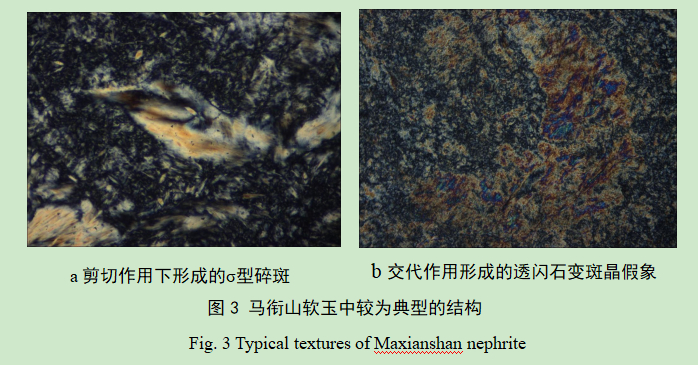

马衔山软玉的典型结构包括碎斑系结构和交代结构(图3a、3b)。早期形成的透闪石变斑晶在剪切应力的作用下,发生晶格畸变,常显示波状消光、晶体弯曲及变形。透闪石变斑晶尾部常呈拉长状,构成碎斑系,为左旋剪切的产物(图3a)。若前期形成的透闪石变斑晶被后期细小的透闪石充分交代,那可形成交代假象结构(图3b)。马衔山玉料与齐家文化玉器的玉料比较研究中,由于齐家文化玉器是十分重要的文物,出于保护的目的不能采用破坏性的方式研究其微观结构,但是微观结构是探索软玉形成的重要内容,也能指示其来源,例如岩石结构对良渚玉器来源的指示[9]。

马衔山软玉的典型结构包括碎斑系结构和交代结构(图3a、3b)。早期形成的透闪石变斑晶在剪切应力的作用下,发生晶格畸变,常显示波状消光、晶体弯曲及变形。透闪石变斑晶尾部常呈拉长状,构成碎斑系,为左旋剪切的产物(图3a)。若前期形成的透闪石变斑晶被后期细小的透闪石充分交代,那可形成交代假象结构(图3b)。马衔山玉料与齐家文化玉器的玉料比较研究中,由于齐家文化玉器是十分重要的文物,出于保护的目的不能采用破坏性的方式研究其微观结构,但是微观结构是探索软玉形成的重要内容,也能指示其来源,例如岩石结构对良渚玉器来源的指示[9]。

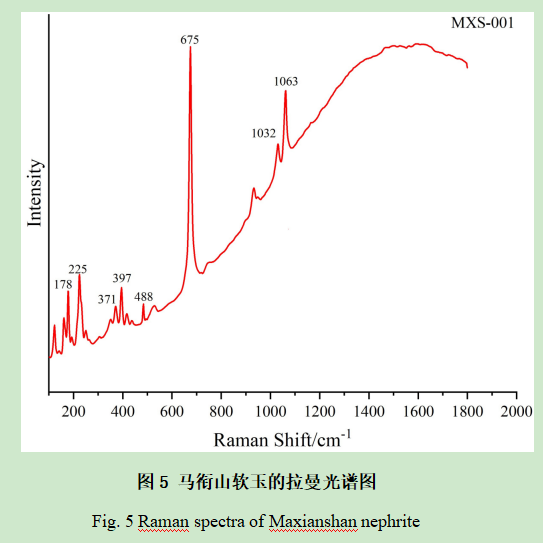

本文利用显微共聚焦激光拉曼光谱仪对MXS-001样品的皮和MXS-013样品中的枝脉状黑色、暗黄褐色浸染物质进行测试,测试结果如图5所示,浸染物的拉曼谱峰与透闪石的拉曼谱峰较为吻合,但 488 cm-1附近拉曼谱峰为锰矿物中MnO6八面体Mn-O的伸缩振动。结合前人研究[10-11],推测甘肃马衔山软玉中所含的黑色、暗褐色“蚂蚁脚”主要由钡硬锰矿、软锰矿、水钠锰矿等含Mn-O基团的表生锰质矿物和腐殖质组成,黄褐色的“蚂蚁脚”主要由针铁矿和腐殖质组成。

马衔山软玉白色风化层中的蚂蚁脚可能是风化淋滤作用携带的铁、锰质胶体和腐殖质在裂隙中富集沉降所致,而风化对软玉的侵蚀造成了表层结构的破坏,恰为这些次生矿物提供了赋存空间,即呈现为一维的线状、脉状的“蚂蚁脚”。随着风化作用的不断增强,铁、锰物质和腐殖质便不断向软玉内部浸染,形成了“皮”“肉”的层状结构。齐家文化玉器风化层与马衔山软玉风化层及蚂蚁脚(次生矿物)的相似性既暗示了它们在结构方面的相似性,也指示了相似的表生埋藏环境。

3 结论

齐家文化玉器数量众多、类型丰富,客观真实地记录采集,实施文物资源的数字化处理与利用,实现文物资源由物质资源向数字资源的转化,也为开展其他研究奠定了基础。马衔山软玉侵染状的白色风化皮与齐家文化玉器的风化皮在外观上极为相似;风化皮中所含黑色、暗褐色的“蚂蚁脚”主要由钡硬锰矿、软锰矿、水钠锰矿等含Mn-O基团的表生锰质矿物和腐殖质组成,其形态亦与齐家文化玉器中的蚂蚁脚十分相似。这些相似性表明了马衔山软玉很可能是齐家文化玉器所用玉料的一个重要来源。

作者贡献声明:

景璀:实施研究过程,整理数据,文章撰写。

李平:整理文献,修订论文。

农佩臻:实施研究过程。

商敬超:协助研究过程。

金雪萍:采集整理数据。

参考文献:

参考文献:

1、廖宗廷, 廖冠琳. 玉说中华上古史[M]. 武汉: 中国地质大学出版社, 2018.

LIAO Zongting, LIAO Guanlin. Jades record ancient Chinese history[M]. Wuhan: China University of China Press, 2018.

2、王晨,王媛. 文化资源管理[M]. 北京:清华大学出版社, 2021.

WANG Chen,WANG Yuan. Cultural resource management[M]. Beijing: Tsinghua University Press, 2021.

3、向鼎璞, 魏丁新, 蔡体梁. 甘肃龙首山区及马衔山区前震旦纪地层简介[J]. 地质科学, 1975, 10(1): 56.

XIANG Dingpu, WEI Dingxin, CAI Tiliang. A brief introduction about pre-sinian strata of the regions MTS,Longshoushan and Maxianshan, Gansu Province [J]. Chinese Journal of Geology, 1975, 10(1): 56.

4、叶舒宪, 古方. 玉成中国:玉石之路与玉兵文化探源[M]. 北京: 中华书局, 2015.

YE Shuxian, GU Fang. Jade into China: the road of jade and the source of jade soldier culture[M]. Beijing: Zhonghua Book Company, 2015.

5、王洪亮,何世平,陈隽璐, 等.甘肃马衔山花岗岩杂岩体LA-ICPMS锆石U-Pb测年及其构造意义[J].地质学报, 2007, 81(1):72.

WANG Hongliang, HE Shiping, CHEN Juanlu. et al. LA-ICPMS dating of zircon U-Pb and its tectonic significance of Maxianshan granitoid intrusive complex, Gansu province[J]. Acta Geologica Sinica, 2007, 81(1):72.

6、张钰岩, 丘志力, 杨江南, 等. 甘肃马衔山软玉成矿及玉料产地来源地质地球化学特征分析[J]. 中山大学学报:自然科学版, 2018, 57(2): 1.

ZHANG Yuyan, QIU Zhili, YANG Jiangnan, et al. The geological and geochemical characteristics of nephrites in Maxianshan, Gansu provice and their implication for raw material source of the Qijia Culture jadewares[J]. Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Sunyatseni, 2018, 57(2): 1.

7、廖宗廷.话说和田玉[M]. 武汉: 中国地质大学出版社, 2014.

Liao Zongting. Said Hetian Yu [M]. Wuhan: China University of Geosciences Press, 2014.

8、农佩臻, 周征宇, 赖萌, 等. 甘肃马衔山软玉的宝石矿物学特征[J]. 矿物学报, 2019, 39(3): 327.

NONG Peizhen, ZHOU Zhengyu, LAI Meng, et al. Gemological and mineralogical characteristics of nephrite from the Maxianshan area in Gansu Province, China[J]. Acta Mineralogica Sinica, 2019, 39(3): 327.

LI P, LIAO Z, ZHOU Z. The residual geological information in Liangzhu jades: Implications for their provenance[J]. Proceedings of the Geologists' Association, 2022, 133(3): 256.

9、张勇, 柯捷, 陆太进, 等. 黄色石英质玉石中“水草花”的物质组成研究[J]. 宝石和宝石学杂志, 2012, 14(3):1.

ZHANG Yong, KE Jie, LU Taijin, et al. Study on ingredients of dendrite pattern in yellow quartzite jade [J]. Journal of Gem and Gemology, 2012, 14 (3): 1.

10汤超, 廖宗廷, 钟倩, 等. 新疆软玉仔料中黑色树枝状物质的拉曼光谱和显微结构特征[J]. 光谱学与光谱分析, 2017, 37(2): 456.

TANG Chao, LIAO Zongting, ZHONG Qian, et al. Raman spectra and microstructure characteristics of dendrite in Xinjiang nephrite gravel[J]. Spectroscopy and Spectral Analysis, 2017, 37(2): 456.

(来源:同济学报)

Copyrights© All Rights Reserved 版权所有 甘肃省齐家文化研究会

甘肃省齐家文化研究会 广河县齐家文化博物馆 主办

地址:广河县城关镇河北新区广仁街1号 邮编:731300 电话:0930-5936016 传真:0930-5936016

陇ICP备2021002768号  甘公网安备62292402000104号

甘公网安备62292402000104号

技术支持:甘肃南博网络科技有限公司