试论齐家文化玉璧之源

中国社会科学院考古研究所 朱延平

与中国东北地区、长江下游等地相比,黄河中上游地区的玉璧似乎出现得较晚,但龙山时期及其稍后的阶段,不仅拥有数量众多的玉璧,而且这些玉璧充分显现了地域特色,以至于被学者誉为“华西系统玉器”中“黄河上游”的典型玉器之一譺訛。 既然这些玉璧无论质料还是体征都具有鲜明的特点,那么,它们的崛起就不会是横空出世,也不会是受到良渚等异域文化同类玉器影响的结果。 最有可能的是,黄土高原的玉璧植根于本土,和其他反映地域特色的器类同样,而有着自身的起源。

一

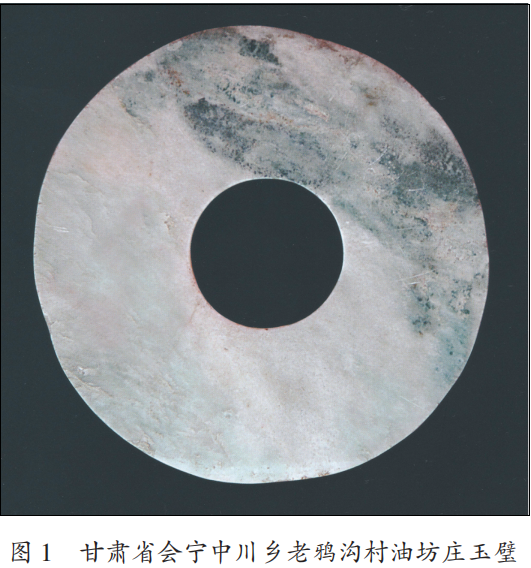

在黄河中上游地区,齐家文化的玉璧不仅数量多,分布广,特征显赫,而且,往往与“同料同工”的玉琮形成固定的“组配关系”,故被视作“大量使用玉璧、玉琮及其他玉礼器的齐家方国”的代表性玉器。该文化的玉璧中,有一种近乎染色者十分显眼,发掘品如甘肃会宁县油坊庄所出:“直径 14.6、孔径5、厚 0.7 厘米。 甘肃省会宁县中川乡老鸦沟村油坊庄出土。 现藏于会宁县博物馆。 青玉质,有黑、绿色斑纹。 体扁圆,外缘不规整,中心有一单面穿圆孔,通体磨光,素面无纹。 ”(图 1)

-------------------------------------------

-------------------------------------------

1、邓淑苹《也谈华西系统玉器(一)—(六)》《故宫文物月刊》第十一卷第五—十期,总号 125—130(1993 年 8 月—1994 年 1 月)。

2、邓淑苹:《“华西系统玉器”理论形成与研究展望》表三,《玉魂国魄——中国古代玉器与传统文化学术讨论会文集(三)》,北京燕山出版社,2008 年,第 101 页。

3、不少学者持“齐家璧与琮是受良渚影响的产物”之观点(黄宣佩:《齐家文化玉礼器》,邓聪主编《东亚玉器》第 1册,香港中文大学中国考古艺术研究中心,1998 年,第 191 页)。

4、邓淑苹:《史前至夏时期璧、 琮时空分布的检视与再思》,《玉魂国魄——中国古代玉器与传统文化学术讨论会文集(四)》(中华玉文化特刊),浙江古籍出版社,2010 年,第 183、187 页。

5、古方主编:《中国出土玉器全集·15 卷(甘肃、青海、宁夏、新疆)》,科学出版社,2005 年,第 8 页(撰文:王辉、杜永强。 摄影:王辉、杜永强)。

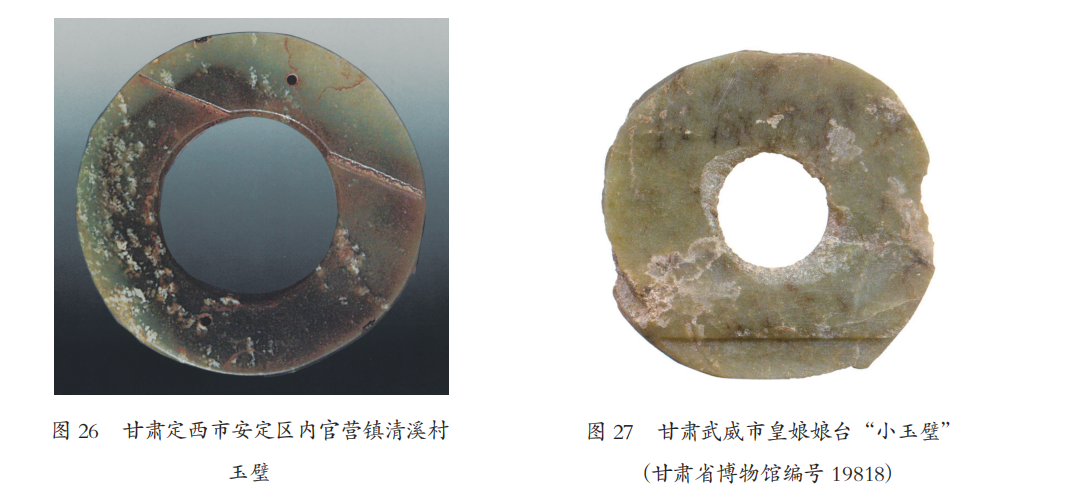

又如甘肃武威市皇娘娘台遗址出土的“小玉璧”(甘肃省博物馆编号 08825):“直径 6.6 厘米, 厚 0.45 厘米……甘肃省武威市皇娘娘台遗址出土。甘肃省博物馆藏。玉质,浅绿色,有褐色沁斑。 不规则圆形。 玉璧表面平整,可见切割痕迹,好为单孔钻。 表面打磨光滑,素面无纹。 ”(图 2)

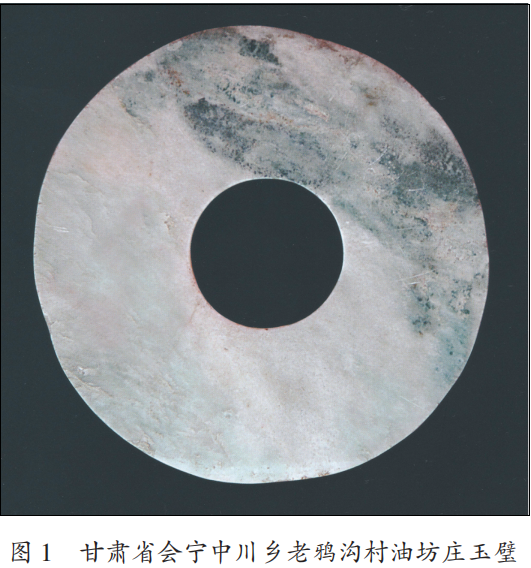

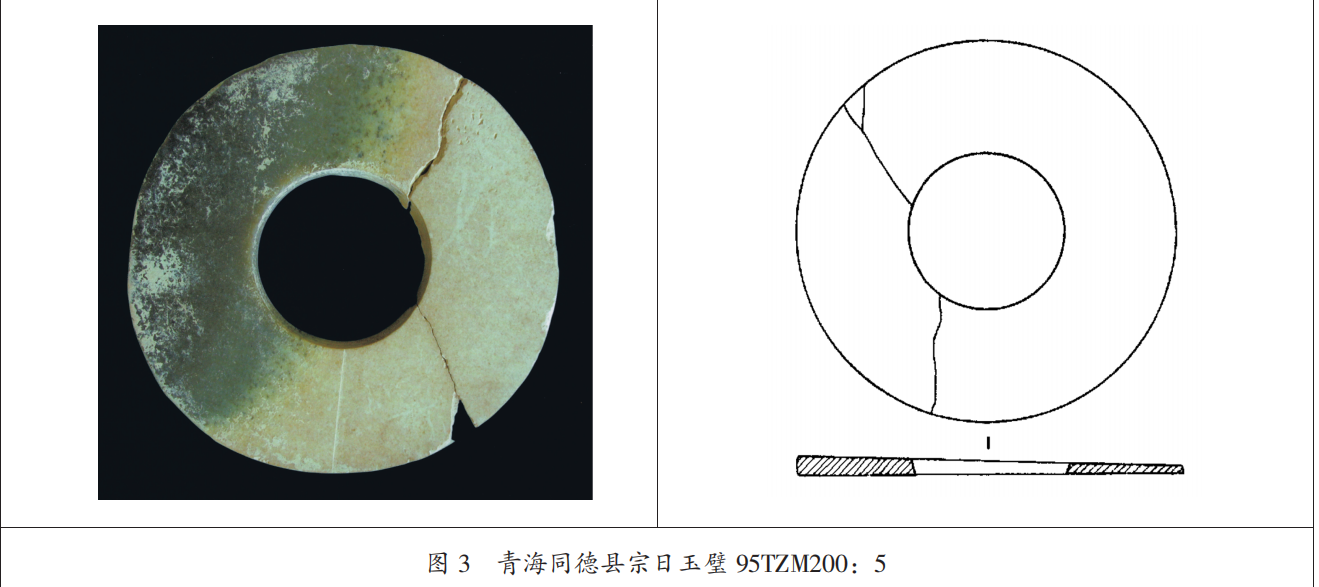

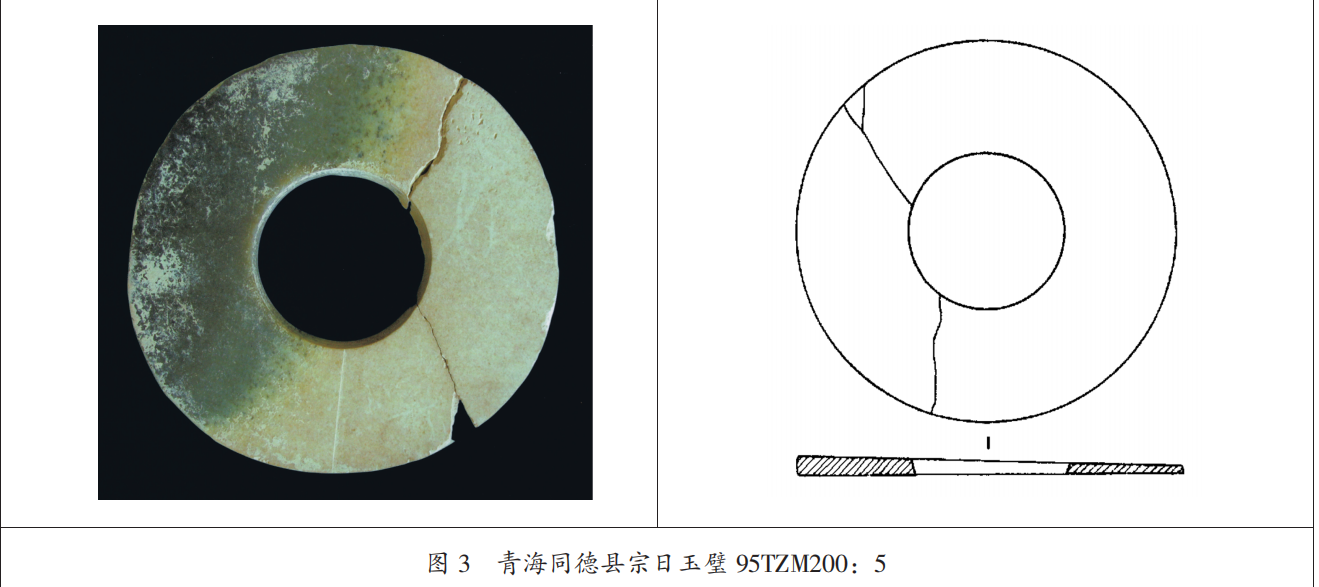

再如青海同德县宗日遗址的 95TZM200:5(青海省博物馆编号 QB1121):“直径 14.5、孔径 6.3、厚 0.7 厘米。 青海省同德县巴沟乡宗日遗址出土。 现藏于青海省博物馆。青绿色,一半已受沁,呈黄白色。 圆形,素面,单面钻孔,孔壁倾斜。 璧中部厚,边缘渐薄。 通体磨光。 ”(图 3—1、2)此器并介绍:“绿色,夹杂黄斑。 圆形较规则,两侧有裂纹,均未穿透。 边缘切割后又经打磨,两面磨光。 直径 14.5、孔径 5.5、肉宽 4.5~4.8、厚 0.3~0.7 厘米。外径 15.6 厘米,孔径 7.6 厘米,厚 0.4~0.8 厘米”用灰黄色软玉精心磨制而成,单面钻孔,通体光亮。 直径 14.5、厚 0.7、孔径2.65 厘米。 ”(后者的孔径数据当有误)

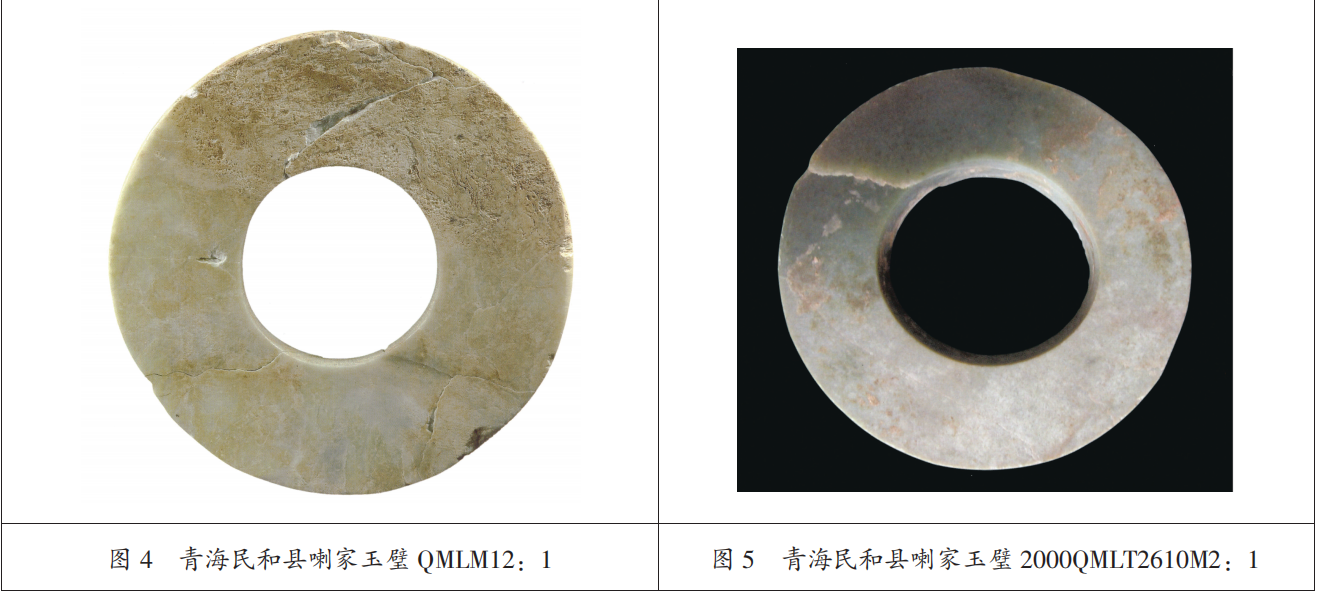

另如青海民和县喇家遗址的 QMLM12:1,“直径 13.5

厘米,孔径 5.7 厘米,厚 0.84 厘米……青海省民和县官厅镇喇家遗址出土。 青海省文物考古研究所藏。 玉质,浅绿色,部分位置受沁成白色。 圆形。 整璧周缘加工规整。 好为单孔钻。 器身素面,平整光洁”。“孔内有磨制痕迹”(图4)。此器并介绍为“蛇纹石,鸡骨白色。圆形较规则,有两条裂纹,未穿透。 一面打磨抛光较好,另一面比较粗糙,黏有土锈。 直径 13.5、孔径 5.5、肉宽 4,厚 0.8~1 厘米。 ”

还有喇家遗址 2000QMLT2610M2:1,青海省民和县

---------------------------------------------------------

还有喇家遗址 2000QMLT2610M2:1,青海省民和县

---------------------------------------------------------

1、北京艺术博物馆等:《玉泽陇西—齐家文化玉器》,北京美术摄影出版社,2015 年第 145 页。

2、古方主编:《中国出土玉器全集·15 卷(甘肃、青海、宁夏、新疆)》,科学出版社,2005 年,第 140 页(撰文:崔兆年。摄影:叶茂林)。

3、幸晓峰等:《青海喇家遗址出土玉石器的音乐声学测量及初步探讨》图一五,《考古》2009 年第 3 期,第 87 页。

4、邓淑苹:《史前至夏时期璧、琮时空分布的检视与再思》图一九,《玉魂国魄——中国古代玉器与传统文化学术讨论会文集(四)》(中华玉文化特刊),浙江古籍出版社,2010 年,第 163 页。

5、青海省文物管理处、 海南州民族博物馆:《青海同德县宗日遗址发掘简报》 图三一—1,《考古》1998 年第 5 期,第163 页,图版伍—2。

6、北京艺术博物馆等:《玉泽陇西——齐家文化玉器》,北京美术摄影出版社,2015 年,第 82 页。

7、古方主编《中国出土玉器全集·15 卷(甘肃、青海、宁夏、新疆)》,科学出版社,2005 年,第 132 页(撰文:蔡林海。 摄影:叶茂林)。

8、幸晓峰等:《青海喇家遗址出土玉石器的音乐声学测量及初步探讨》图二,《考古》2009 年第 3 期,第 85 页。

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

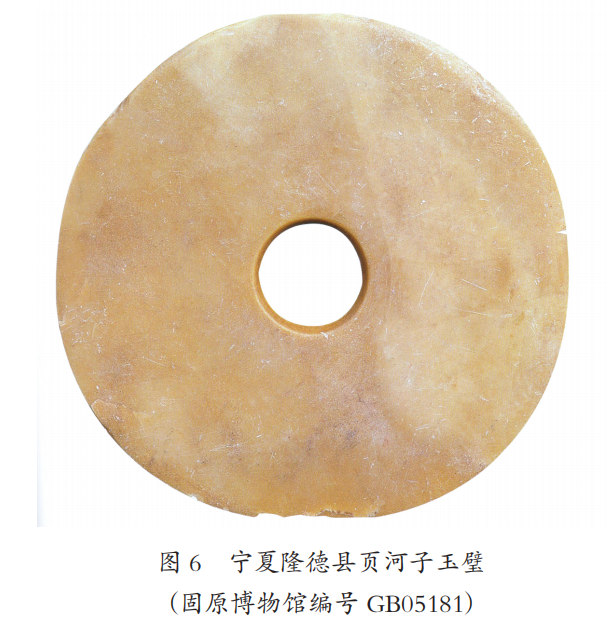

喇家遗址 2 号墓出土,现藏于青海省文物考古研究所。 绿色,颜色局部为深褐色,部分位置受沁呈灰白色。 椭圆形,孔亦呈椭圆形。素面抛光,不透亮。 ”(图 5)“外长径 8.44 厘米、外短径 8.04 厘米、上孔长径 4.55 厘米、上孔短径 4.05 厘米、下孔长径 4.27 厘米、下孔短径 3.7 厘米、厚 0.65~0.8 厘米。 ”此器并介绍为“透闪石,墨绿色,夹杂黑色、白色斑纹。 圆形不规则,一侧边缘整齐地切割掉呈‘八’字形对称的两个斜面,好孔呈椭圆形,两面磨光,加工精致。直径8.2、孔径 3.7~4.2、肉宽 2~2.2、厚 0.8 厘米。切割掉的边缘一处长 4、宽 0.5 厘米,另一处长 3、宽 0.5 厘米。 仔细观察切割痕迹,可确认是在玉璧做好后,有意识在边缘切割掉两块”。

喇家遗址 2 号墓出土,现藏于青海省文物考古研究所。 绿色,颜色局部为深褐色,部分位置受沁呈灰白色。 椭圆形,孔亦呈椭圆形。素面抛光,不透亮。 ”(图 5)“外长径 8.44 厘米、外短径 8.04 厘米、上孔长径 4.55 厘米、上孔短径 4.05 厘米、下孔长径 4.27 厘米、下孔短径 3.7 厘米、厚 0.65~0.8 厘米。 ”此器并介绍为“透闪石,墨绿色,夹杂黑色、白色斑纹。 圆形不规则,一侧边缘整齐地切割掉呈‘八’字形对称的两个斜面,好孔呈椭圆形,两面磨光,加工精致。直径8.2、孔径 3.7~4.2、肉宽 2~2.2、厚 0.8 厘米。切割掉的边缘一处长 4、宽 0.5 厘米,另一处长 3、宽 0.5 厘米。 仔细观察切割痕迹,可确认是在玉璧做好后,有意识在边缘切割掉两块”。-------------------------------------------

1、古方主编《中国出土玉器全集·15 卷(甘肃、青海、宁夏、新疆)》,科学出版社,2005 年,第 137 页(撰文:蔡林海。 摄影:叶茂林)。

2、叶茂林、任晓燕、蔡林海、陈启贤《青海民和喇家遗址出土玉器研究报告》《玉魂国魄——中国古代玉器与传统文化学术讨论会文集(五)》,浙江古籍出版社,2012 年,第 346 页。 本文出示的彩色照片引自《玉魂国魄——中国古代玉器与传统文化学术讨论会文集(三)》(北京燕山出版社,2008 年)彩版三—2。

3、幸晓峰等:《青海喇家遗址出土玉石器的音乐声学测量及初步探讨》图一一、图一二,《考古》2009 年第 3 期,第 86页。

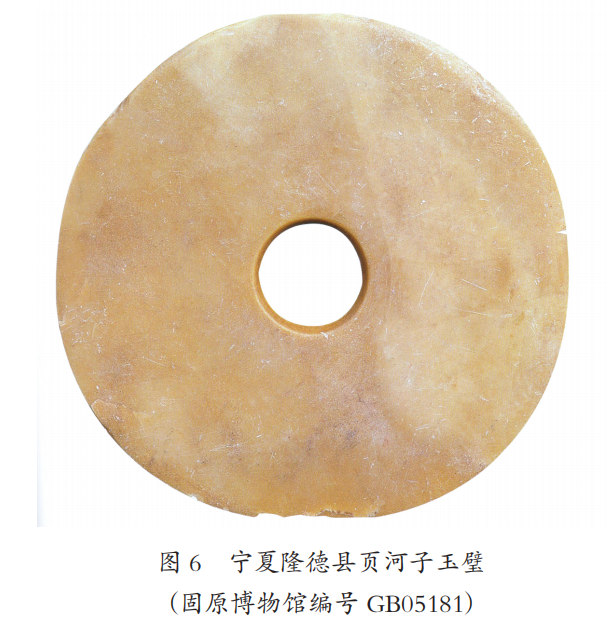

一个显著的共同特征是, 此 5 件玉璧的主体部分为浅青或浅绿色, 而靠近一边的少半部却主要呈现为墨绿或淡褐、褐等深暗之色。表现出与之类似的“两分色”特征的齐家文化玉石璧还有很多如宁夏隆德县页河子遗址的黄色玉璧(固原博物馆编号 GB05181),“直径 17.4 厘米,孔径 4 厘米,厚 0.5 厘米……宁夏回族自治区隆德县沙塘乡页河子遗址出土。 宁夏固原博物馆藏。 玉质,整体呈土黄色。 圆形。 素面无纹,制作不太规则,边缘薄中间厚,且边缘磨制薄厚不均。 好为两面钻”(图 6)。 从照片可知,此璧虽“整体呈土黄色”,但占据璧面较多的一半是深土黄色,另一半则呈作较浅的土黄色,两种颜色的分野处约略形成一线。

一个显著的共同特征是, 此 5 件玉璧的主体部分为浅青或浅绿色, 而靠近一边的少半部却主要呈现为墨绿或淡褐、褐等深暗之色。表现出与之类似的“两分色”特征的齐家文化玉石璧还有很多如宁夏隆德县页河子遗址的黄色玉璧(固原博物馆编号 GB05181),“直径 17.4 厘米,孔径 4 厘米,厚 0.5 厘米……宁夏回族自治区隆德县沙塘乡页河子遗址出土。 宁夏固原博物馆藏。 玉质,整体呈土黄色。 圆形。 素面无纹,制作不太规则,边缘薄中间厚,且边缘磨制薄厚不均。 好为两面钻”(图 6)。 从照片可知,此璧虽“整体呈土黄色”,但占据璧面较多的一半是深土黄色,另一半则呈作较浅的土黄色,两种颜色的分野处约略形成一线。

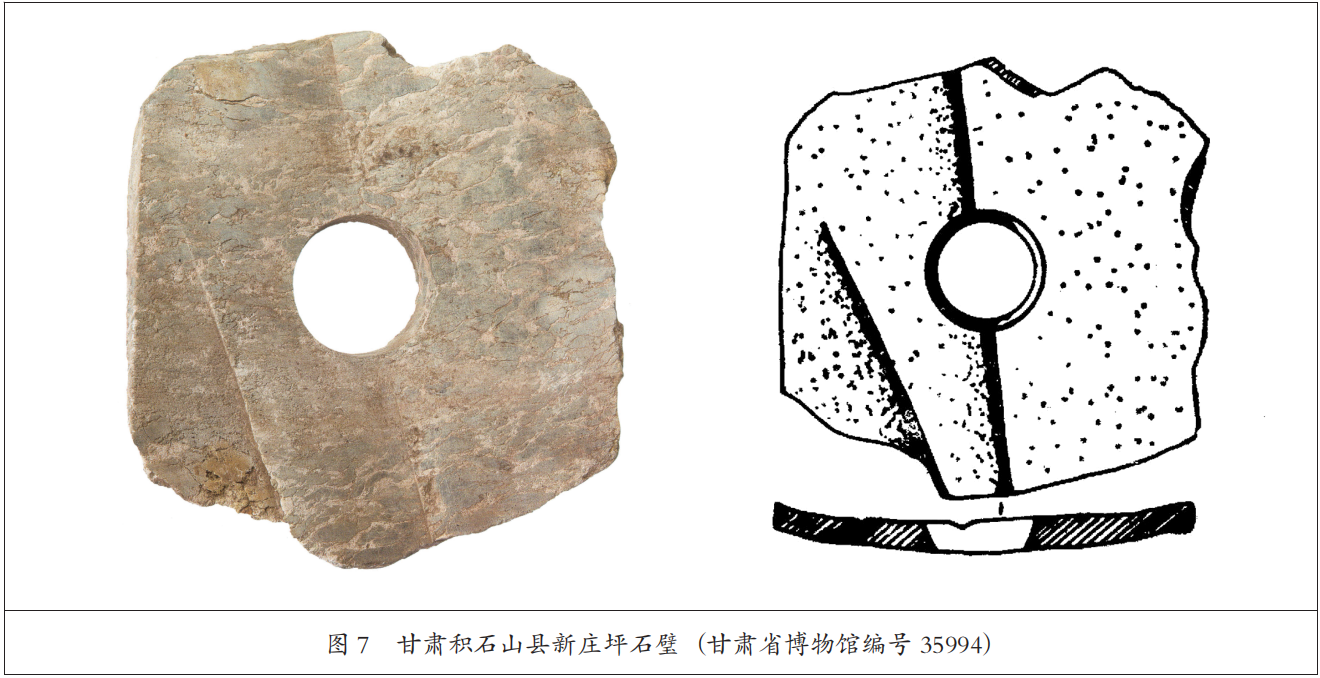

又如甘肃积石山县新庄坪遗址的石璧(甘肃省博物馆编号 35994),“直径 22 厘米,孔径 5.6 厘米,厚 2.3 厘米……甘肃省积石山县新庄坪遗址出土。 甘肃省博物馆藏。 石质(沉积岩),灰绿色。 不规则五边形。 边角略加打磨,表面留有多道直线切割痕迹,凹凸起伏。 好为单面钻,边缘未加修整”(图 7:1)。 从照片看,此器实为灰绿中杂有较多褐色,而器表颜色又可分为两半部,一半以灰绿色为主,另一半褐色的成分似较突出,沿这两部分颜色的分界恰好留有一道不甚明显的“直线切割痕迹”。 切痕两侧的颜色是如此的不同,以至于新庄坪遗址调查报告的线图也专门表现了这个特征(图 7:2)

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------1、北京艺术博物馆等:《玉泽陇西——齐家文化玉器》,北京美术摄影出版社,2015 年第 45 页。

2、北京艺术博物馆等:《玉泽陇西——齐家文化玉器》,北京美术摄影出版社,2015 年第 68 页。

3、甘肃省博物馆:《甘肃积石山县新庄坪齐家文化遗址调查》图三—12,《考古》1996 年第 11 期,第 47 页。

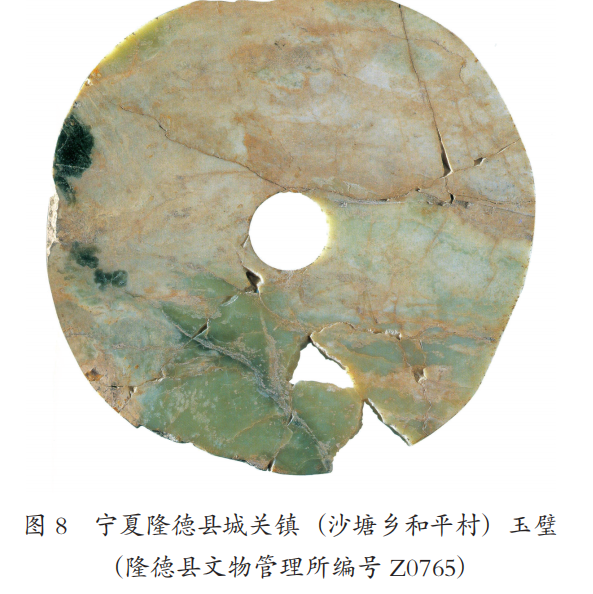

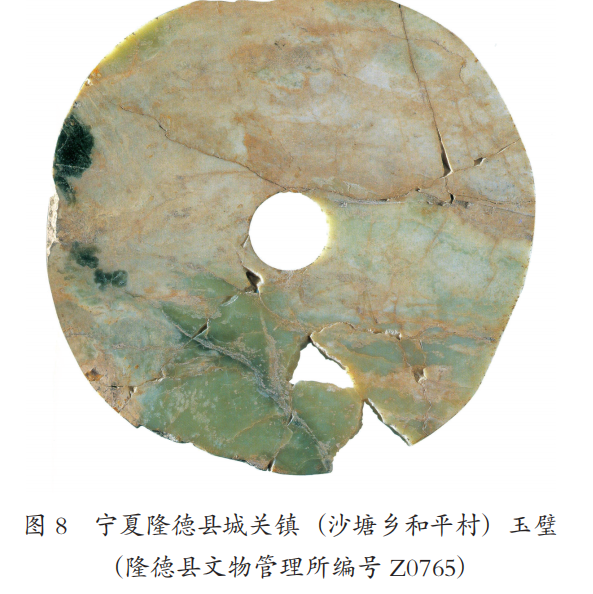

再如宁夏隆德县城关镇(沙塘乡和平村)出土的杂色玉璧(隆德县文物管理所编号 Z0765),“直径 36 厘米,孔径 5.56 厘米,厚 1.5 厘米……宁夏回族自治区隆德县城关镇出土。 宁夏回族自治区隆德县文物管理所藏。 玉质,杂质较多,局部有绿褐色沁。 不规则圆形,好为两面对钻。 外缘有多处磕痕,璧中残缺两处,中间有多处裂纹”(图 8)。 这件玉璧的表面颜色虽然驳杂,但大体可分为两半部,一半基本是浅褐色,另一半则是杂有浅褐条斑的绿色, 两部分颜色的分野总体来说还算比较清晰。

另如 1981 年自青海民和县喇家征集的 L:1,“呈浅绿色。椭圆形,一面起弧,厚薄不匀,磨制不精。纹理含黄褐色杂质较多,质较差。 最大直径 27.1、最厚 1.2 厘米”。“孔径 6.7 厘米。 青海省民和县喇家遗址征集,现藏于民和县博物馆……光素无纹”(图 9)。 又据朱乃诚介绍,此璧“直径 25.6~27.1 厘米”。 照片显示在靠近一边的玉璧表面有一道近乎直线的绿色沁痕,此痕两侧的璧面颜色有所区别,一侧占璧面的主体部分,为浅绿和黄褐相杂之色,另一侧占璧面小部分,基本表现为较纯的黄褐色。

另如 1981 年自青海民和县喇家征集的 L:1,“呈浅绿色。椭圆形,一面起弧,厚薄不匀,磨制不精。纹理含黄褐色杂质较多,质较差。 最大直径 27.1、最厚 1.2 厘米”。“孔径 6.7 厘米。 青海省民和县喇家遗址征集,现藏于民和县博物馆……光素无纹”(图 9)。 又据朱乃诚介绍,此璧“直径 25.6~27.1 厘米”。 照片显示在靠近一边的玉璧表面有一道近乎直线的绿色沁痕,此痕两侧的璧面颜色有所区别,一侧占璧面的主体部分,为浅绿和黄褐相杂之色,另一侧占璧面小部分,基本表现为较纯的黄褐色。

另如 1981 年自青海民和县喇家征集的 L:1,“呈浅绿色。椭圆形,一面起弧,厚薄不匀,磨制不精。纹理含黄褐色杂质较多,质较差。 最大直径 27.1、最厚 1.2 厘米”。“孔径 6.7 厘米。 青海省民和县喇家遗址征集,现藏于民和县博物馆……光素无纹”(图 9)。 又据朱乃诚介绍,此璧“直径 25.6~27.1 厘米”。 照片显示在靠近一边的玉璧表面有一道近乎直线的绿色沁痕,此痕两侧的璧面颜色有所区别,一侧占璧面的主体部分,为浅绿和黄褐相杂之色,另一侧占璧面小部分,基本表现为较纯的黄褐色。

另如 1981 年自青海民和县喇家征集的 L:1,“呈浅绿色。椭圆形,一面起弧,厚薄不匀,磨制不精。纹理含黄褐色杂质较多,质较差。 最大直径 27.1、最厚 1.2 厘米”。“孔径 6.7 厘米。 青海省民和县喇家遗址征集,现藏于民和县博物馆……光素无纹”(图 9)。 又据朱乃诚介绍,此璧“直径 25.6~27.1 厘米”。 照片显示在靠近一边的玉璧表面有一道近乎直线的绿色沁痕,此痕两侧的璧面颜色有所区别,一侧占璧面的主体部分,为浅绿和黄褐相杂之色,另一侧占璧面小部分,基本表现为较纯的黄褐色。二

在齐家文化玉璧的诸多特征中, 上述现象也不失为其一。 杨美莉注意到出自陕西凤翔县河南屯东周时期秦墓的 FH6、FH7 这两件“几何形龙纹大型璧”,“此二璧若除去花纹的装饰,见其原初素璧的制作风格以及玉材的类型,均与新石器时代晚期齐家文化的玉璧一致无二,”推测它们“原为齐家文化之物”。 两件玉璧尤其是 FH7 被描述为“两面玉色不尽相

---------------------------------------------

---------------------------------------------

1、罗丰:《黄河中游新石器时代的玉器——以馆藏宁夏地区玉器为中心》,《故宫学术季刊》十九卷二期,2001 年。

2、北京艺术博物馆等:《玉泽陇西——齐家文化玉器》,北京美术摄影出版社,2015 年,第 171 页。

2、北京艺术博物馆等:《玉泽陇西——齐家文化玉器》,北京美术摄影出版社,2015 年,第 171 页。

3、叶茂林、何克洲:《青海民和县喇家遗址出土齐家文化玉器》,《考古》2002 年 12 期,第 89 页。

4、古方主编《中国出土玉器全集·15 卷(甘肃、青海、宁夏、新疆)》第 143 页(撰文:何克洲。 摄影:叶茂林),科学出版社,2005 年。

5、朱乃诚:《素雅精致,陇西生辉——齐家文化玉器概论》,《玉泽陇西——齐家文化玉器》,图 76,北京美术摄影出版社,2015 年,第 235—236 页。

6、刘云辉:《春秋秦国玉器》,邓聪主编《东亚玉器》第 2 册第 89—91 页;第 3 册第 279 页照片 383、384,港中文大学中国考古艺术研究中心,1998 年。

7、杨美莉:《科学方法与古玉研究——人文科学与自然科学结合的省思》,《玉魂国魄——中国古代玉器与传统文化学术讨论会文集》,北京燕山出版社,2002 年,第 212 页。

同,呈墨绿色和浅绿色”,(图 10)由照片可知这墨绿色占璧面一多半,另一少半则是浅绿色。可见,此器也显现了齐家文化玉璧典型的“两分色”璧面。

同,呈墨绿色和浅绿色”,(图 10)由照片可知这墨绿色占璧面一多半,另一少半则是浅绿色。可见,此器也显现了齐家文化玉璧典型的“两分色”璧面。

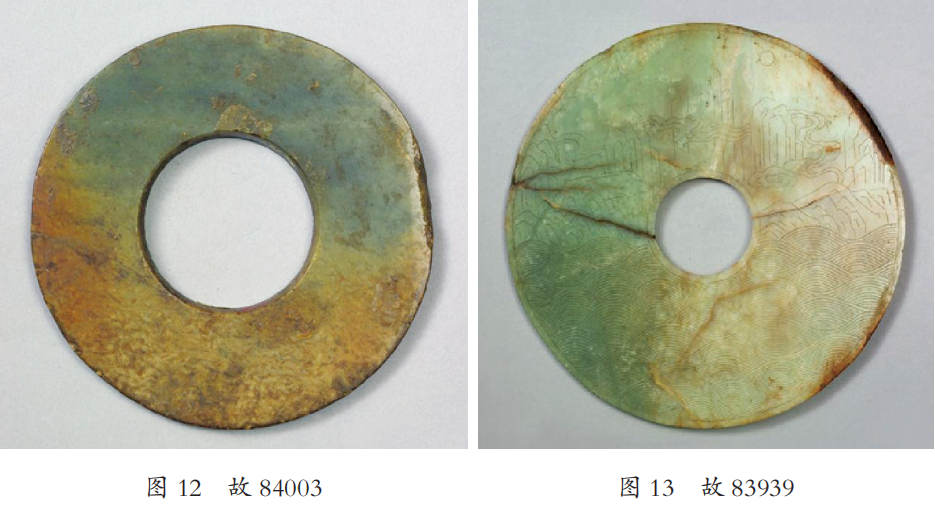

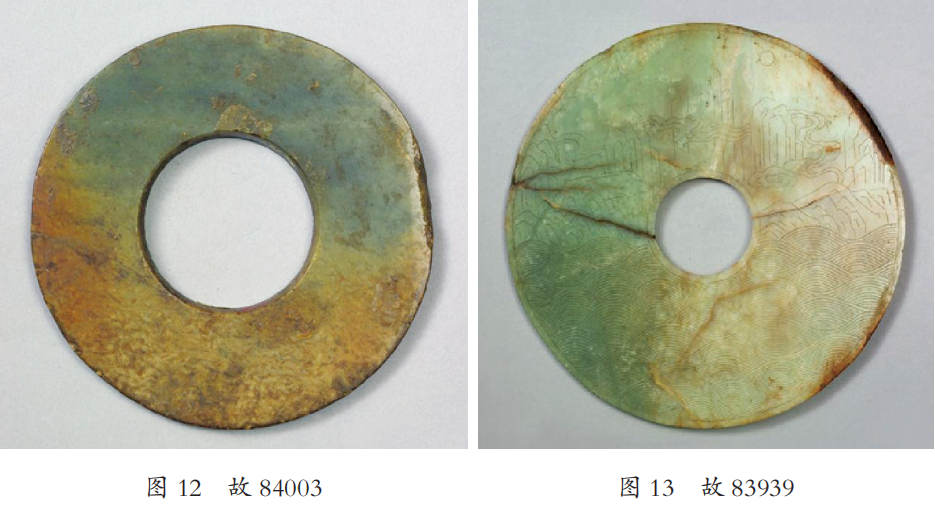

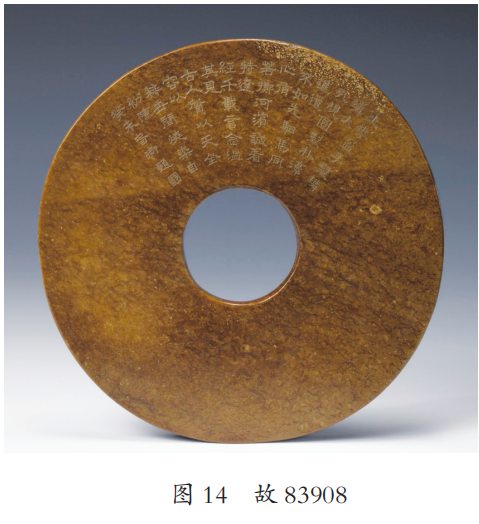

徐琳经研究,辨识出北京故宫所藏的一批齐家文化玉璧。 至少在清宫旧藏中的故 85346故84003、故 83939、故83908 这 4 件玉璧上亦可清楚地观察到上述特征。

故 85346,“玉璧明显地分为两种颜色,一小部分为灰白色玉质,上有黄沁色,另一大部分为含明显的点状石墨黑色,器内夹杂着黑褐色的蚁线纹。玉质内有条状水线。器内孔单面钻,孔壁倾斜。玉璧的原始切割厚薄不均,有明显的倾斜,外径不圆。 外径 15.4~15.8 厘米,内孔径 4.1~4.8厘米,厚 0.5~1 厘米。 ”(图 11)

故 85346,“玉璧明显地分为两种颜色,一小部分为灰白色玉质,上有黄沁色,另一大部分为含明显的点状石墨黑色,器内夹杂着黑褐色的蚁线纹。玉质内有条状水线。器内孔单面钻,孔壁倾斜。玉璧的原始切割厚薄不均,有明显的倾斜,外径不圆。 外径 15.4~15.8 厘米,内孔径 4.1~4.8厘米,厚 0.5~1 厘米。 ”(图 11)

故 84003,“玉质一半为青绿色,绿色中有黑色的条带状结构,另一半的颜色为黄白色到黄褐色的过渡色,应是原矿的风化石皮并受沁颜色加深而成,此部分玉材中有褐色的卷毛纹结构。玉璧内孔基本为单面钻,钻面处有旋痕,还有一点台阶痕。 内孔有一定的倾斜度,因钻到底部后敲击取芯,故在孔径小的一面留下断茬,外缘采用去角并修磨为圆的方法,并不十分圆。 外径 12.2~12.25 厘米,内径5.2~5.5 厘米,厚 0.4~0.65 厘米。 此璧无清代后染色,除有一定的包浆外,呈现出一部分玉色原貌。 ”(图 12)

故 83939“,玉璧由糖白色过渡到青绿色,玉中有糖色、水线还有白斑。 边缘及绺裂处也有清代后染色。 玉璧不甚圆,单面钻孔,内孔倾斜度较大,外径 25.5 厘米,孔径 6.4~6厘米,厚 1 厘米玉璧虽经过清代重新打磨抛光,依然有原始璧面切剖不平的痕迹。此玉璧清代时被改制为插屏座芯,正反两面均加刻了清代花纹。 ”(图 13)

故83908,“玉璧通体呈黄褐色,器表有黑褐色牛毛条纹沁斑,故看不出原玉色,边缘有小部分黄白色沁点。 整璧外缘不够规整,非正圆,外径 15.9 厘米,内径 4.5 厘米,厚 0.6~1 厘米。 玉璧一面雕琢一首乾隆二十八年(1763)时所写的诗,名为《题汉玉璧》:‘土华盈手襞璘璘,大孔规圆制朴淳。 进道不如先驷马,同心有若掷河滨。 诚看特达经千载,言念温其见古人。 质以天全容以粹,世间烧染自纷陈。 ’后有‘癸未春御题’及一阴刻‘乾’字方框印,书体为隶书,此诗作于乾隆五十三岁时,从诗文可知,乾隆皇帝知道世间烧染玉器的情况很多,但并不认为此玉璧有染色,而是天全而成”(图14)。

----------------------------------------

----------------------------------------

1、刘云辉编著:《陕西出土东周玉器》,文物出版社、众志美术出版社,2006 年,第 58 页。

2、徐琳:《故宫博物院藏齐家文化玉璧综述》图十二,《故宫博物院院刊》2016 年第 3 期,第 142 页。

3、徐琳:《故宫博物院藏齐家文化玉璧综述》图十一 1、2,《故宫博物院院刊》2016 年第 3 期,第 141 页。

4、徐琳:《故宫博物院藏齐家文化玉璧综述》 图二十一—1、2, 图二十二—1,《故宫博物院院刊》2016 年第 3 期,第143—144 页。

5、徐琳:《故宫博物院藏齐家文化玉璧综述》图三—1、2,《故宫博物院院刊》2016 年第 3 期,第 138—139 页。

不难想象, 稍晚于齐家文化的后继者,对“两分色” 玉璧之于先人遗物中的含义尚较清楚, 抑或还能对齐家文化先民赋予“两分色”玉璧的原初理念有所继承,但毋庸置疑,对此先世真谛的认知势必会随着时间的推移而变得愈益含糊不清。不过,尽管如此, 历朝历代都没有放弃对此圣物的追寻和崇奉, 以至于仍能以某种形式使这古老的精神流传于世。

三

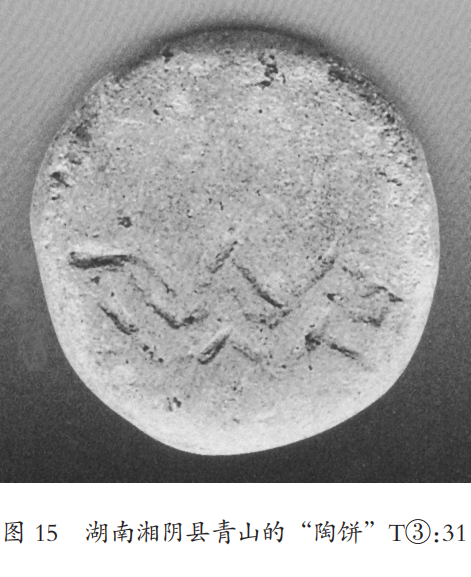

综观亚洲的上古时代,许多地域都经历过流行以陶、石、骨、蚌、木等质料制作圆饼形器的漫长阶段, 尽管它们最初可能被作为某种工具而使用(如无论有无中孔的圆饼形器都可用作纺轮),但在多数情况下,应是普遍存在的祭祀用器。既然考古发掘见有古代的陶璧譺訛那些陶质的圆饼形器或许就是陶璧之类的祭器。 以陶纺轮或陶饼之形式出现的陶璧中,有的器面只有一半施纹,(图15)也有的在焙烧过程中特意追求半分器表的两种颜色。(图 16)出土频次更多的陶璧则是用陶容器残片改制而成的圆陶片,年代最早的如日本绳纹文化草创期所见譽訛,(图 17) 这类圆陶片至少在

--------------------------------------------

--------------------------------------------

1、朱延平:《辽西区古文化中的祭祀遗存》,《中国考古学跨世纪的回顾与前瞻(1999 年西陵国际学术研讨会文集)》,科学出版社,2000 年,第 207—211 页。

2、河北省文物研究所、唐山市文物管理处:《唐山东欢坨战国遗址发掘报告》图二〇—7~9,图二一—4,《河北省考古文集》第 193 页,图版一七—1,东方出版社,1998 年。

3、如湖南湘阴县青山遗址的“陶饼”T10③:31,“一面局部饰折线状几何纹,另一面素面。 ”(湖南省文物考古研究所:《湘阴青山——新石器时代遗址发掘报告》第 241 页,图二〇五—5,图版七〇—6,科学出版社,2015 年)

4、如山东日照市两城镇遗址的“陶纺轮”T010G10①:104(中美联合考古队:《两城镇——1998—2001 年发掘报告》第 878 页,图 5107 之 9,彩版三九 3 上左 2)。

5、如日本長崎県福井洞穴(鐮木義昌·芹沢長介 1967 長崎県福井洞穴“日本の洞穴遺跡”平凡社的“有孔円盤”(横浜市歴史博物館埋蔵文化財センタ—1996“‘縄文時代草創期’資料集”図版 952)。

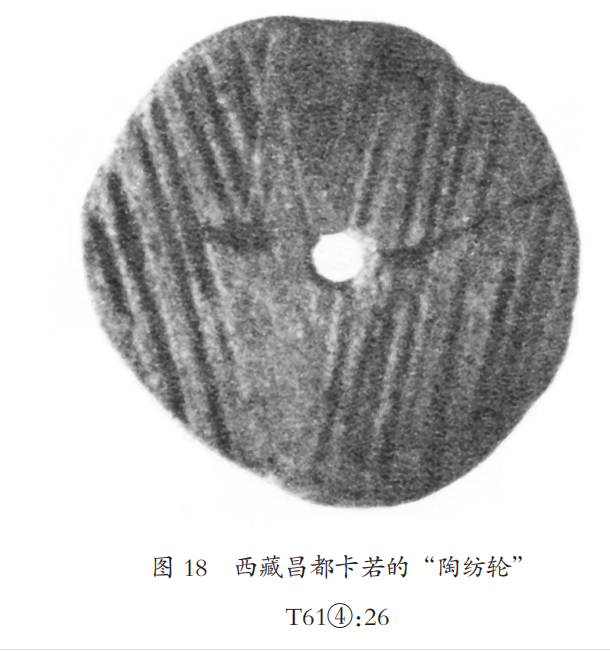

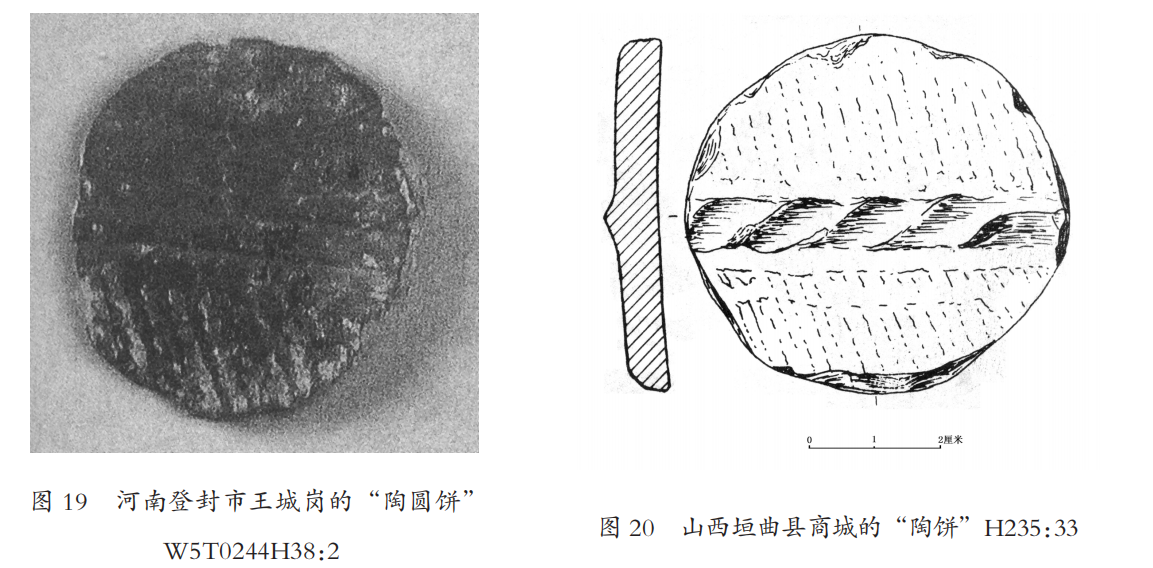

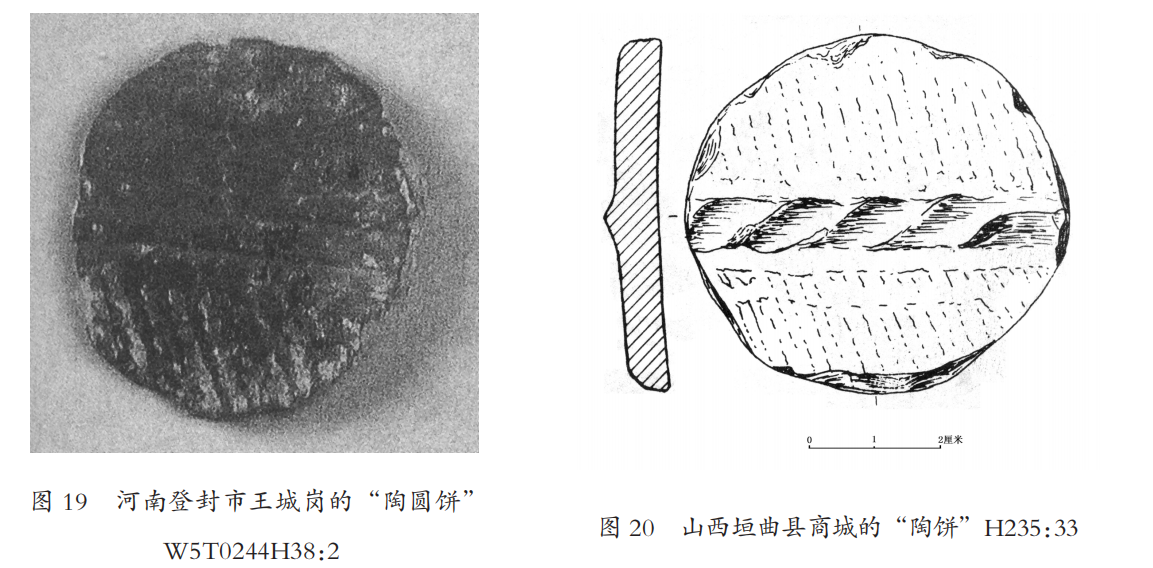

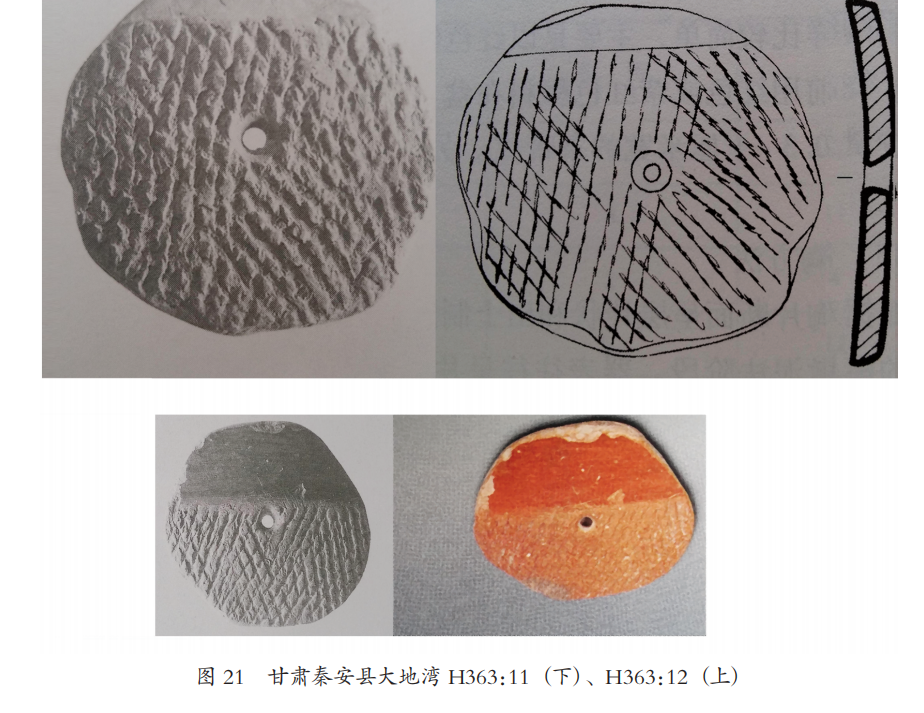

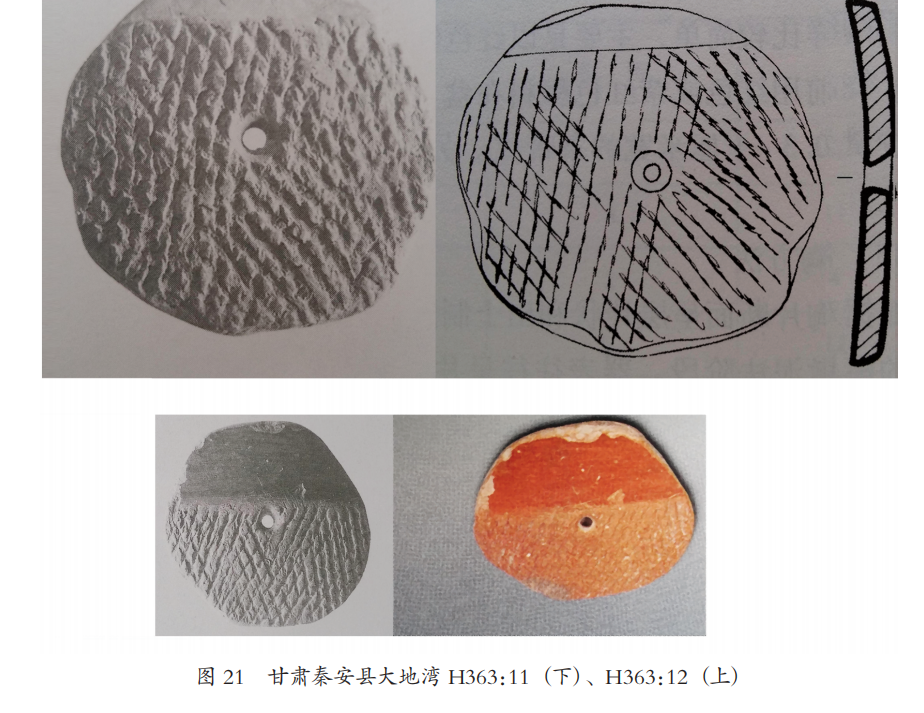

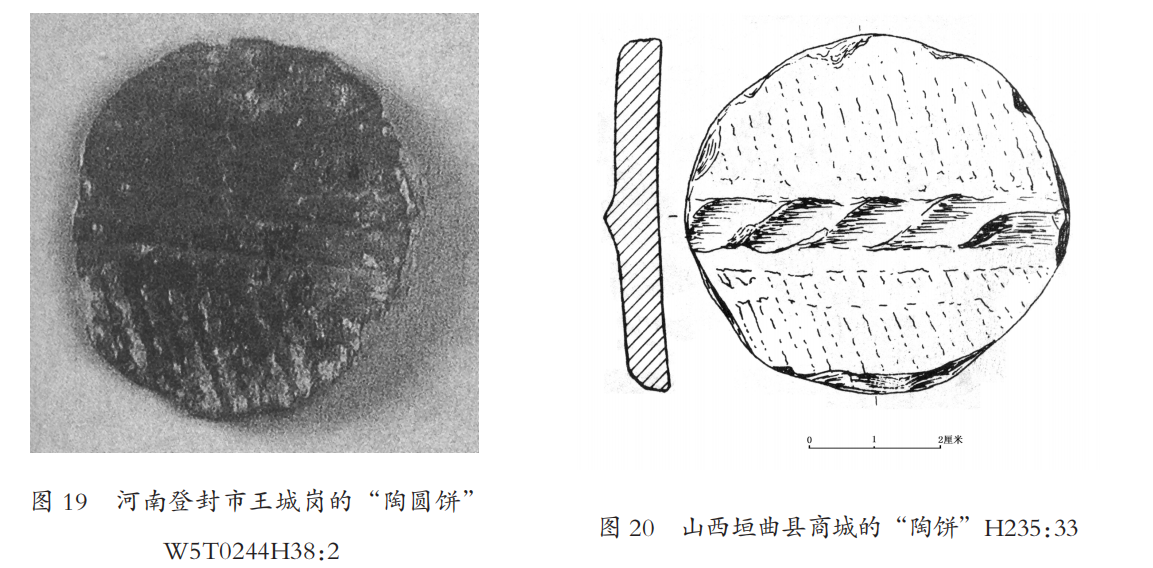

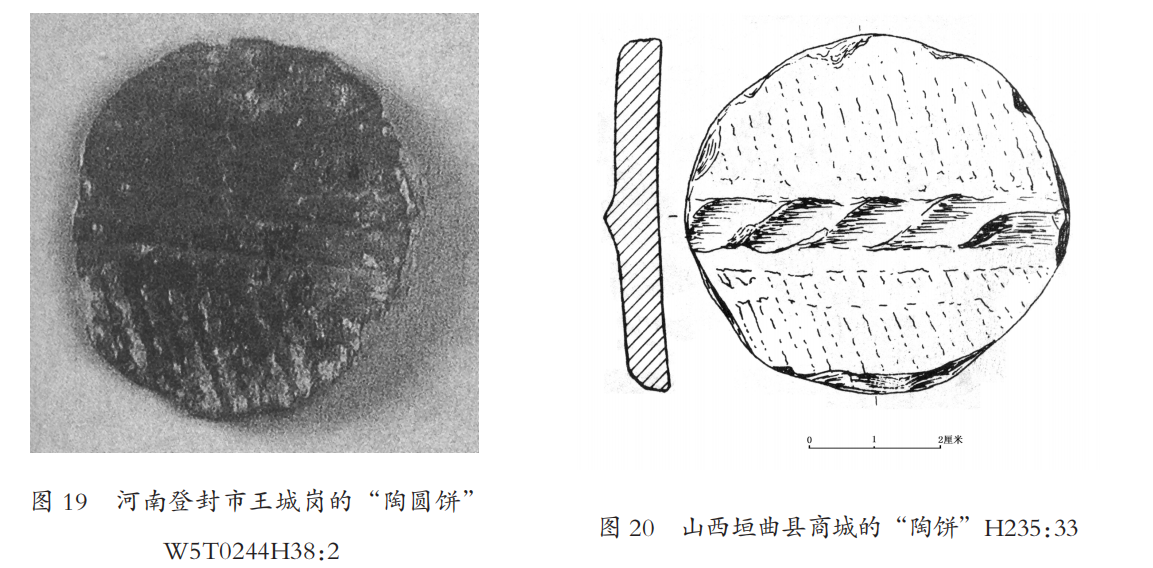

宋元之时尚有沿用。 圆陶片陶璧不乏特意截取陶器某部位之现象,若是取自器壁,则有不少是恰好处于构成两分器表的地方——或是两种纹样各据一半,(图 18)或是有纹无纹的部分各占一半,(图 19)甚或由某种纹理将器表半分,(图 20)……总之,可简称为两分纹饰圆陶片。黄河中上游的两分纹饰圆陶片最早见于 7000 多年前的老官台文化,并自此时起一直长演不衰。 黄河上游老官台文化的这类圆陶片如甘肃秦安县大地湾遗址的“陶纺轮”H363:11、H363:12。“H363:12,夹细砂红褐陶,直径4.3、孔径约 0.3、厚 0.2 厘米。 ……H363:11,夹细砂红陶。

宋元之时尚有沿用。 圆陶片陶璧不乏特意截取陶器某部位之现象,若是取自器壁,则有不少是恰好处于构成两分器表的地方——或是两种纹样各据一半,(图 18)或是有纹无纹的部分各占一半,(图 19)甚或由某种纹理将器表半分,(图 20)……总之,可简称为两分纹饰圆陶片。黄河中上游的两分纹饰圆陶片最早见于 7000 多年前的老官台文化,并自此时起一直长演不衰。 黄河上游老官台文化的这类圆陶片如甘肃秦安县大地湾遗址的“陶纺轮”H363:11、H363:12。“H363:12,夹细砂红褐陶,直径4.3、孔径约 0.3、厚 0.2 厘米。 ……H363:11,夹细砂红陶。-------------------------------------------

1、如河南登封市王城岗遗址的“陶圆饼”W5T2378③:1、W5T0674③:10、W5T0144③:3、W5T0671③:1(北京大学考古文博学院、河南省文物考古研究所:《登封王城岗考古发现与研究(2002~2005)》图五七三—1,图版一七〇—1、2、3、6,大象出版社,2007 年)。

2、如西藏昌都卡若遗址的“陶纺轮”T61④:26(西藏自治区文物管理委员会、四川大学历史系:《昌都卡若》,图六四1,图版四九—6,文物出版社,1985 年,第 120 页)。

3、如河南登封市王城岗遗址“二里岗文化”的“陶圆饼”W5T0244H38:2(北京大学考古文博学院、河南省文物考古研究所:《登封王城岗考古发现与研究(2002—2005)》,图二九七—4,图版九三—1,大象出版社,2007 年,第 297 页)。

4、如山西垣曲县商城“二里岗下层”时期的“陶饼”H235:33(中国历史博物馆考古部、山西省考古研究所、垣曲县博物馆:《垣曲商城(一)1985—1986 年度勘察报告》,图一二二—9,科学出版社,1996 年,第 190 页)。

直径 6.2、孔径约 0.3、厚 0.4 厘米”(图 21)。 由照片可知,后者以专门截取的陶容器口部残片制成,这残片表面的主体部分存留交叉绳纹,另外少半则是陶器口沿外表涂饰红彩的部分。

直径 6.2、孔径约 0.3、厚 0.4 厘米”(图 21)。 由照片可知,后者以专门截取的陶容器口部残片制成,这残片表面的主体部分存留交叉绳纹,另外少半则是陶器口沿外表涂饰红彩的部分。

直径 6.2、孔径约 0.3、厚 0.4 厘米”(图 21)。 由照片可知,后者以专门截取的陶容器口部残片制成,这残片表面的主体部分存留交叉绳纹,另外少半则是陶器口沿外表涂饰红彩的部分。

直径 6.2、孔径约 0.3、厚 0.4 厘米”(图 21)。 由照片可知,后者以专门截取的陶容器口部残片制成,这残片表面的主体部分存留交叉绳纹,另外少半则是陶器口沿外表涂饰红彩的部分。黄河上游半坡文化的这类圆陶片,如大地湾遗址的“陶纺轮”,“T218③:10,利用宽带纹彩钵口沿片改制而成。 红陶。 直径 5.5、厚 0.4 厘米。 ……G300:49,无钻孔,正面为宽带纹,红陶。 直径 4、厚 0.5厘米”具

----------------------------------------

----------------------------------------

有刻画符号”的“残钵口”,(图 23)器表多半覆盖黑彩,其上加施“D”字形刻符,遗留陶钵原体橙色表面的只是一小部分。

----------------------------------------

----------------------------------------1、甘肃省文物考古研究所:《秦安大地湾——新石器时代遗址发掘报告》,图二八—2、4,图版一四-2、3,彩版九—6左,文物出版社,2006 年,第 43 页。

2、甘肃省文物考古研究所:《秦安大地湾——新石器时代遗址发掘报告》,图一三八—1,彩版一六—1 左,文物出版社,2006 年,第 178 页。

黄河上游马家窑文化的两分纹饰圆陶片如宁夏海原县菜园村马缨子梁遗址的“陶纺轮坯”MH4:1,“用破碎泥质橙黄陶片琢成。 未经修磨, 孔未钻穿。 标本 MH4:1,背面饰黑彩条带纹。 直径 6.2、厚0.4、孔径 0.4 厘米。 ”譺訛(图 24)黑彩条带纹之外的部分当为原陶器橙黄色器表,仅占此陶片的少半部。

齐家文化也不乏此类圆陶片,如甘肃天水市西山坪遗址的“圆陶片”T25②:1,“利用绳纹陶片加工成。 直径 4.9 厘米,厚 0.6 厘米。 ”(图 25)照片显示这件陶片属原陶器之绳纹与凹弦纹相交的部位,加工成圆陶片后,器表多半部分为绳纹,少半部存留凹弦纹。

上举两分纹饰圆陶片与齐家文化两分色玉璧的关联性不言自明,特别是包括前述甘肃省博物08825 在内的皇娘娘台小型玉石璧, 无论它们的长宽或直径,还是不规则圆形的体态,都与圆陶片十分相像,可见齐家文化的玉璧在很大程度上是对黄河上游本土圆陶片的一种仿制。

--------------------------------------------------------------------------------------------陕西华县泉护村遗址 1997 年发掘的 H22②:27 这件庙底沟文化“石纺轮”,“系凝灰岩磨制而成。

------------------------------------------

------------------------------------------

①甘肃省文物考古研究所:《秦安大地湾——新石器时代遗址发掘报告》, 彩版一四—2, 文物出版社,2006 年,第176 页。

②宁夏文物考古研究所、中国历史博物馆考古部:《宁夏菜园——新石器时代遗址、墓葬发掘报告》,图六—1,科学出版社,2003 年,第 9 页。

3、中国社会科学与考古研究所:《师赵村与西山坪》,中国大百科全书出版社,1999 年,第 293 页,图版 132—8。

形状呈扁平圆形,中部对钻有一小圆孔……”从照片来看,虽然此器整体为紫褐色,却有意将器面的一多半磨光,少半部未加磨制而呈现着粗糙的表面,故应是典型的两分色小石璧。 西安客省庄遗址的石纺轮”H7:4 从照片观察譺訛,或许也是有着类似做法的客省庄文化小石璧。 透过这些迹象,可以想见,黄河上游在齐家文化之前的时段未必没有出现过小型的两分色玉石璧,可能受刊布资料所限,而难以为学界所掌握。

不过,大型玉璧在黄河上游最初的登场并不会太早。 虽说大地湾四期已见长 9.2 厘米的圆角方形石璧(QD0:224)譻訛,但大型玉璧的集中涌现主要是齐家文化时的新创。

诚然,陕北、渭河中下游、汾河下游等地也出有一定的两分色玉璧。 如陕西延安市芦山峁遗址“龙山文化”玉璧,“直径 18.5”厘米譼訛,从照片看,璧面略呈青与紫褐的两分色。 又如陕西眉县槐芽清湫村的“龙山文化”玉璧,“直径 10、孔径 2.7~3、厚 0.5 厘米。 陕西省眉县槐芽清湫村新石器时代遗址出土,现藏于眉县图书博物馆。青白色并夹有浅褐色。扁平体,圆形,内孔缘为斜面,外缘圆度欠规整,上有切割痕,两面均抛光”。 此器照片显示,璧面的“青白色”和“浅褐色”一分为二,前者居多,后者占少半部分。再如山西芮城县清凉寺遗址的“玉璧 4:青色,有白色、褐色沁斑。 晶莹温润,外表光滑,制作规整。 璧外径 14.8、孔径 6.8、厚 0.65~0.8 厘米。细审照片,知其主体为青色,璧面一少半为夹杂褐斑的深色。 山西襄汾县陶寺遗址的玉璧 MDC:9,也是“豆绿色”占大半,“浅褐色”只有一小部分。

这些游离在齐家文化外围的两分色玉璧是否与齐家文化玉璧同样有着类似的渊源,尚待深究。

四

除两分色之外,杨美莉概括出齐家文化玉璧(玉石质环形器)的四个特征:“(一)玉质者大多属青玉类;(二)外缘不甚圆整,常留下磨面和磨棱,有时尚可见敲击伤痕;(三)器表一面或二面留有开料所造成的截口……(四)中孔大多单面钻成,孔壁斜而留有旋转纹,上口大,底口小且留有毛边……”

自 7000 多年前以来,从陶容器残片改制的圆陶片,大多数都是外缘欠规整的形态,若是取自器壁的圆陶片,还往往保留着略见漫弧的器面。 既然齐家文化玉璧是对圆陶片的模拟,那么,“外缘不甚圆

-------------------------------------

-------------------------------------

1、陕西省考古研究院、渭南市文物旅游局、华县文物旅游局:《华县泉护村-1997 年考古发掘报告》,图三三—4,彩版四八—5,文物出版社,2014 年,第 482 页。

2、中国科学院考古研究所:《沣西发掘报告——1955~1957 年陕西长安县沣西乡考古发掘资料》, 图版贰叁—11,文物出版社,1962 年,第 53 页。

3、甘肃省文物考古研究所:《秦安大地湾——新石器时代遗址发掘报告》,表一三七,彩版四三—2,图版二七三—8,文物出版社,2006 年,第 625 页。

4、邓聪主编:《东亚玉器》第 3 册第 51 页照片 67,香港中文大学中国考古艺术研究中心,1998 年,第 346 页。

5、古方主编:《中国出土玉器全集·14 卷(陕西)》,科学出版社,2005 年,第 6 页。

6、山西省考古研究所、芮城县博物馆:《山西省芮城清凉寺墓地玉器》,《考古与文物》2002 年第 5 期,第 4 页,封三—1。

7、中国社会科学与考古研究所、 山西省临汾市文物局:《襄汾陶寺——1978—1985 年考古发掘报告》 第 698 页,图4—155 之 7,图版三一二—5,彩版四四—4,文物出版社,2015 年。此器尚见:陈志达、方国锦主编:《中国玉器全集·2·商、西周》第 2 页彩版,河北美术出版社,1993 年,第 221 页(高炜文)。

8、杨美莉:《大漠孤烟直,长河落日圆:古代西北地区的环形玉、石器系列之一——齐家文化风格的环形器》《故宫文物月刊》第十一卷第十一期(1994 年 2 月,总 131 期),第 72 页。

整”甚至像喇家 L:1 那样“一面起弧”也可以说是再现了圆陶片在外观上的特征。

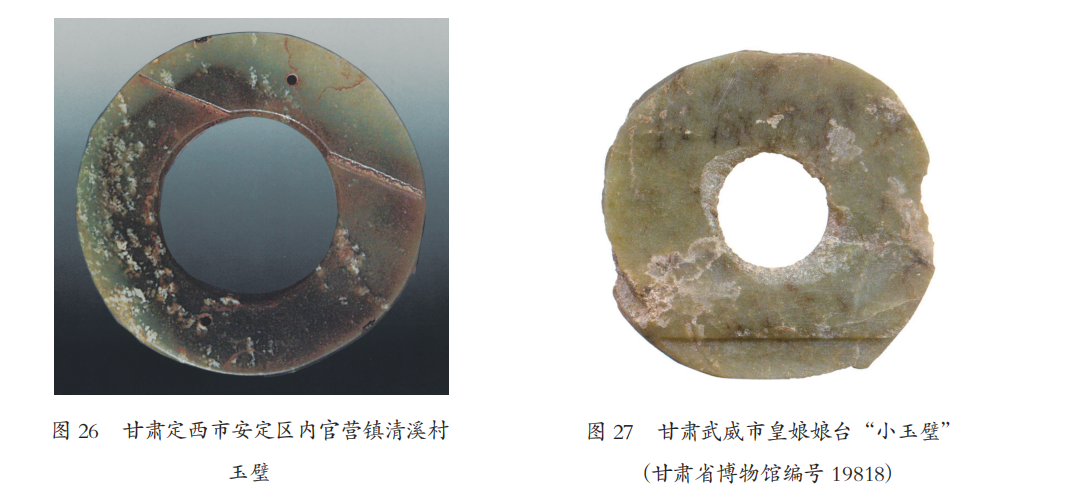

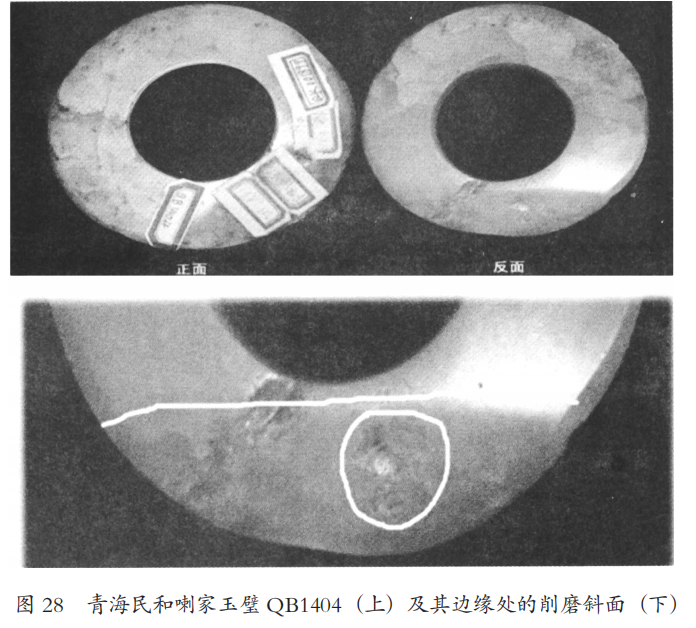

至于为何在器表留有切璞时造成的截口,也不妨考虑是两分色璧面的一种简化模式。 迄今为止,所见大多数齐家文化玉石璧,凡有这类截口者,截痕两侧的璧面部分多是一大一小譹訛,(图 26)甚或在贴近边缘处施有截痕,(图 27)亦即截痕的位置与前述璧面两种颜色的交界带约略相重。 不难想见,可供制作两分色玉璧的特殊质料毕竟不易寻求, 开璞时留在璧面的那道截痕则可充作两分色之界线的象征,而不必将它完全磨消。 上述新庄坪石璧沿两种颜色的分界带恰有一道“直线切割痕迹”,或有助于印证这一推想。

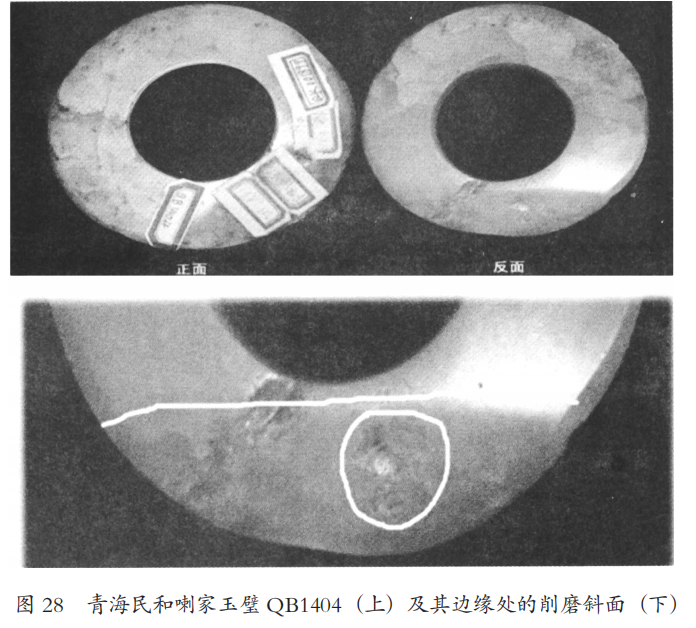

邓淑苹观察到“齐家文化的玉璧器表……有时还有一大片斜向削磨”(该文举例喇家遗址的玉璧F27:2,边缘“有小片斜切面”),幸晓峰提出这样的斜面可能与玉璧的调音有关,如该文提到的喇家遗址玉璧 QB1404。(图 28譾訛)尽管就目前发表的照片而言尚难看清这类斜面的原貌,但仍可怀疑这其中也许不乏为模拟两分纹饰圆陶片而局部削磨的璧面。

另外,齐家文化玉璧常见杂有牛毛沁纹和蚁线纹的玉质,这一点早就引起广泛的关注。 含牛毛沁纹玉质的传世玉璧如前述故 83908,故 85346 则是杂蚁线纹玉质的玉璧。 发掘品中,像出自喇家遗址

1、杨万荣、王辉:“直径 7.8、孔径 3.9、厚 0.4 厘米。甘肃省定西市安定区内官营镇清溪村出土。现藏于定西市博物馆。青色,有白色斑点。 体扁平,圆环形。 器表残留有切割玉料时留下的痕迹。 外缘不甚规整,琢磨精致,光素无纹。 ”(古方主编:《中国出土玉器全集·15 卷(甘肃、青海、宁夏、新疆)》,科学出版社,2005 年,第 18 页。 )关于此器的介绍又有:“直径 7.9 厘米,孔径 5.5 厘米,厚 0.3 厘米。 ”(北京艺术博物馆等:《玉泽陇西——齐家文化玉器》,北京美术摄影出版社,2015 年,第 59 页)

2、小玉璧(19818),直径 5.6 厘米,孔径 2.1 厘米,厚 1.1 厘米……甘肃省武威市皇娘娘台遗址出土。 ”(北京艺术博物馆等:《玉泽陇西——齐家文化玉器》,北京美术摄影出版社,2015 年,第 146 页)。

3、邓淑苹:《史前至夏时期璧、 琮时空分布的检视与再思》,《玉魂国魄——中国古代玉器与传统文化学术讨论会文集(四)》(中华玉文化特刊),浙江古籍出版社,2010 年,第 169 页。

4、邓淑苹:《史前至夏时期璧、 琮时空分布的检视与再思》,《玉魂国魄——中国古代玉器与传统文化学术讨论会文集(四)》(中华玉文化特刊),浙江古籍出版社,2010 年,第 195 页“注释(34)”。 承叶茂林惠示此璧照片,这“斜面”正显示为与玉璧主色不同之沁痕。

5、幸晓峰等:《青海喇家遗址出土玉石器的音乐声学测量及初步探讨》,《考古》2009 年第 3 期,第 87—88、90 页。

6、幸晓峰、韩宝强、沈博:《中国玉石器的音乐性能研究》第 382 页“图集”2—29、第 383 页“图集”2—31,中国戏剧出版社,2013 年。

19 号灰坑的“深绿色”玉璧譹訛、甘肃静宁县深沟乡晨光梁遗址的“青灰色”玉璧譺訛、宁夏海原县海城镇山门村遗址的玉璧(海原县文物管理所藏品号 0533)都是夹杂蚁线纹的玉质,而前述新庄坪石璧周身布满绿、褐相间的细密条纹,与牛毛沁之纹理颇为相似。 据张学云等分析,牛毛沁纹“是玉矿体中的玉料由于受地应力作用,形成牛毛状张性裂隙并被后期铁锰氧化物充填所致。 玉器上的牛毛纹早已存在于玉器成器之前的玉石原料中”。 所以,含牛毛沁纹或蚁线纹的玉质的确是齐家文化先民有意采选的独特的矿料。 黄河上游自老官台文化起,一直流行绳纹陶器,如上所述,该地区史前时期的圆陶片有不少即取自绳纹陶器,呈纽条状缜密排列的多股绳纹,与隐蕴在莹透之玉质中的牛毛沁纹何其相似。 看来,齐家文化先民在制作玉璧时,不仅模仿圆陶片的外形,还刻意寻求与圆陶片纹饰相近的玉料,尽其所能追究拟古的完美性。 乾隆帝虽不知情,却慧眼识得这玉璧周身光洁,而内中浸润着遍体皱褶,乃至题诗首句便吟出“土华盈手襞璘璘”。

19 号灰坑的“深绿色”玉璧譹訛、甘肃静宁县深沟乡晨光梁遗址的“青灰色”玉璧譺訛、宁夏海原县海城镇山门村遗址的玉璧(海原县文物管理所藏品号 0533)都是夹杂蚁线纹的玉质,而前述新庄坪石璧周身布满绿、褐相间的细密条纹,与牛毛沁之纹理颇为相似。 据张学云等分析,牛毛沁纹“是玉矿体中的玉料由于受地应力作用,形成牛毛状张性裂隙并被后期铁锰氧化物充填所致。 玉器上的牛毛纹早已存在于玉器成器之前的玉石原料中”。 所以,含牛毛沁纹或蚁线纹的玉质的确是齐家文化先民有意采选的独特的矿料。 黄河上游自老官台文化起,一直流行绳纹陶器,如上所述,该地区史前时期的圆陶片有不少即取自绳纹陶器,呈纽条状缜密排列的多股绳纹,与隐蕴在莹透之玉质中的牛毛沁纹何其相似。 看来,齐家文化先民在制作玉璧时,不仅模仿圆陶片的外形,还刻意寻求与圆陶片纹饰相近的玉料,尽其所能追究拟古的完美性。 乾隆帝虽不知情,却慧眼识得这玉璧周身光洁,而内中浸润着遍体皱褶,乃至题诗首句便吟出“土华盈手襞璘璘”。

----------------------------------------------------------------------------------------- 19 号灰坑的“深绿色”玉璧譹訛、甘肃静宁县深沟乡晨光梁遗址的“青灰色”玉璧譺訛、宁夏海原县海城镇山门村遗址的玉璧(海原县文物管理所藏品号 0533)都是夹杂蚁线纹的玉质,而前述新庄坪石璧周身布满绿、褐相间的细密条纹,与牛毛沁之纹理颇为相似。 据张学云等分析,牛毛沁纹“是玉矿体中的玉料由于受地应力作用,形成牛毛状张性裂隙并被后期铁锰氧化物充填所致。 玉器上的牛毛纹早已存在于玉器成器之前的玉石原料中”。 所以,含牛毛沁纹或蚁线纹的玉质的确是齐家文化先民有意采选的独特的矿料。 黄河上游自老官台文化起,一直流行绳纹陶器,如上所述,该地区史前时期的圆陶片有不少即取自绳纹陶器,呈纽条状缜密排列的多股绳纹,与隐蕴在莹透之玉质中的牛毛沁纹何其相似。 看来,齐家文化先民在制作玉璧时,不仅模仿圆陶片的外形,还刻意寻求与圆陶片纹饰相近的玉料,尽其所能追究拟古的完美性。 乾隆帝虽不知情,却慧眼识得这玉璧周身光洁,而内中浸润着遍体皱褶,乃至题诗首句便吟出“土华盈手襞璘璘”。

19 号灰坑的“深绿色”玉璧譹訛、甘肃静宁县深沟乡晨光梁遗址的“青灰色”玉璧譺訛、宁夏海原县海城镇山门村遗址的玉璧(海原县文物管理所藏品号 0533)都是夹杂蚁线纹的玉质,而前述新庄坪石璧周身布满绿、褐相间的细密条纹,与牛毛沁之纹理颇为相似。 据张学云等分析,牛毛沁纹“是玉矿体中的玉料由于受地应力作用,形成牛毛状张性裂隙并被后期铁锰氧化物充填所致。 玉器上的牛毛纹早已存在于玉器成器之前的玉石原料中”。 所以,含牛毛沁纹或蚁线纹的玉质的确是齐家文化先民有意采选的独特的矿料。 黄河上游自老官台文化起,一直流行绳纹陶器,如上所述,该地区史前时期的圆陶片有不少即取自绳纹陶器,呈纽条状缜密排列的多股绳纹,与隐蕴在莹透之玉质中的牛毛沁纹何其相似。 看来,齐家文化先民在制作玉璧时,不仅模仿圆陶片的外形,还刻意寻求与圆陶片纹饰相近的玉料,尽其所能追究拟古的完美性。 乾隆帝虽不知情,却慧眼识得这玉璧周身光洁,而内中浸润着遍体皱褶,乃至题诗首句便吟出“土华盈手襞璘璘”。事实上,玉器仿自本地土著文化的陶器或其纹饰,这在不少地方都有明确的表现。 黄河上游古文化以绚丽多姿的彩陶著称于世,玉器的发达势必与这样的背景相关联。 从呈现于世的大量的齐家文化玉璧中,我们看到的是,黄河上游古陶璧底蕴的弘扬和永续。

成稿于 2017 年 2 月

(蒙叶茂林提供有关资料,并审阅拙稿,特此鸣谢。 )

1、古方主编:《中国出土玉器全集·15 卷(甘肃、青海、宁夏、新疆)》,科学出版社,2005 年,第 133 页。

2、古方主编:《中国出土玉器全集·15 卷(甘肃、青海、宁夏、新疆)》,科学出版社,2005 年,第 6 页。

3、北京艺术博物馆等:《玉泽陇西——齐家文化玉器》,北京美术摄影出版社,2015 年,第 54 页。

4、张学云、李加贵、郭继春、徐琳:《古玉器中牛毛纹沁的形成机理初探》,《中国西部科技》第 13 卷第 6 期(

2014 年 6月,总 299 期),第 69 页。

5、朱延平:《红山文化箍形玉器探源》,《浙江省文物考古研究所学刊》第六辑(第二届中国古代玉器与传统文化学术讨论会专辑),杭州出版社,2004 年,第 98—104 页;朱延平:《凌家滩 87M4 玉版图形探源》,《玉文化论丛·3》,文物出版社、众志美术出版社,2009 年,第 132—139 页。

上篇:齐家文化制陶工艺研究

下篇:关于齐家文化的起源

时间:2022-07-03 来源:齐家文化网 打印页面 阅读()

相关内容

Copyrights© All Rights Reserved 版权所有 甘肃省齐家文化研究会

甘肃省齐家文化研究会 广河县齐家文化博物馆 主办

地址:广河县城关镇河北新区广仁街1号 邮编:731300 电话:0930-5936016 传真:0930-5936016

陇ICP备2021002768号  甘公网安备62292402000104号

甘公网安备62292402000104号

技术支持:甘肃南博网络科技有限公司