齐家文化:从玉石之路到丝绸之路

文/池宝嘉

摘自 2015 年《中国和田玉》第五期(第 20 辑)

在欧洲,凡是读过中学的人都会知道融汇东西文化的丝绸之路。而丝绸之路的前身则是玉石之路。这条著名的古代亚欧大动脉沿线地域毗连的大陆,很早就发生过民族的迁徙,自然引发和出现过不同文化的彼此碰撞、相互吸引和影响.

追溯到距今大约 4000 年前后的玉石之路初期,先民们的以今天的中国新疆和田地区为中心,向东方中原王朝和西方的贵族碾转运送一种源自昆仑山的美石,后来的人们称之为“于阗玉”、“和阗玉”、“和田玉”。随着时间的推移,东西方交流日渐紧密,贸易的亮点成为中国的丝绸,而和田玉采集运送则一直延续。到公元前 1000 年后期,玉石之路/丝绸之路沿线的亚洲东部黄河流域、亚洲南部印度河流域、亚州西南部伊朗高原、欧洲地中海一带,先后出现了空前辉煌的人类文化中心。

今天,考古学家论证为新石器晚期的齐家文化即是玉石之路的重要节点。

源流的追溯

齐家文化的年代经考证,大约在公元前 2000 年左右。因首先发现于河西走廊的甘肃广河齐家坪遗址而得名。分布在泾水、渭河流域,西至湟水流域、青海湖畔,南达白龙江流域,北入内蒙古阿拉善右旗附近,其中心区域在甘肃中西部及青海东部,面积达几十万平方公里,边缘甚至达到陕西北部。

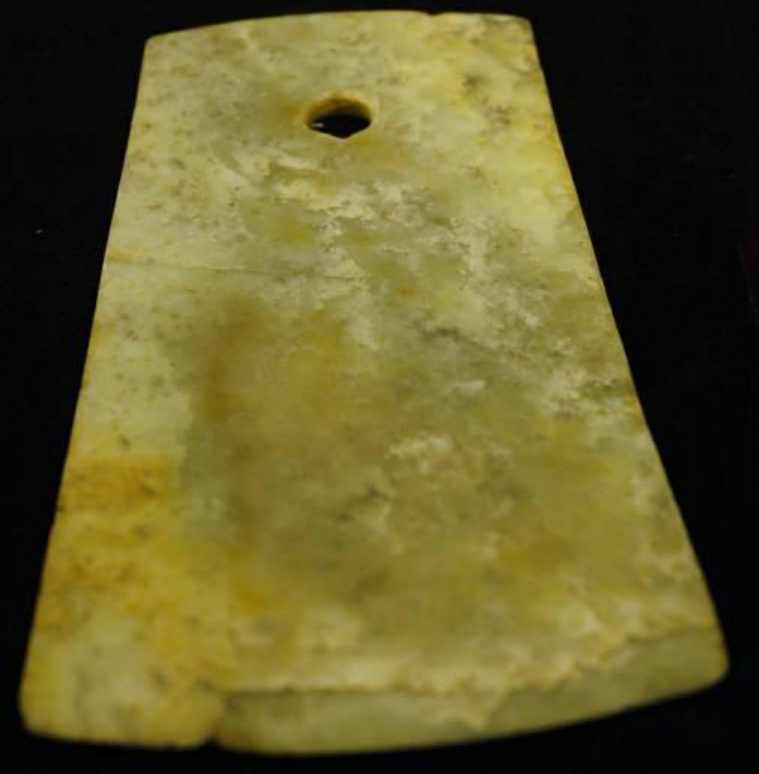

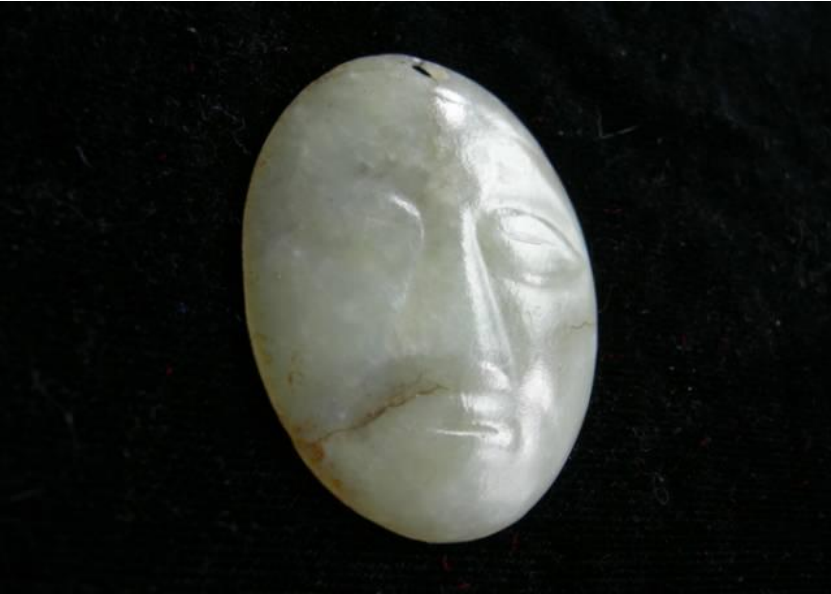

齐家文化玉器的材质大约 70%为甘肃、青海的本地玉,约有30%为新疆和田玉。主要器型种类为工具和礼器,也有兵器、饰品和大自然的动物雕件。工具类的玉器有斧、锛、钻、凿等,本地玉居多,有的石性较重,也有用新疆和田玉制作。而礼器类的琮、璧、圭、璜、钺、刀、璋、环等用材考究一些,多选用色泽较为纯美的本地玉或新疆和田玉。

出土玉器显示。齐家玉器有切割、钻孔、琢磨、抛光等工艺,少数有砣机切割痕迹,有不少大尺寸的器型。

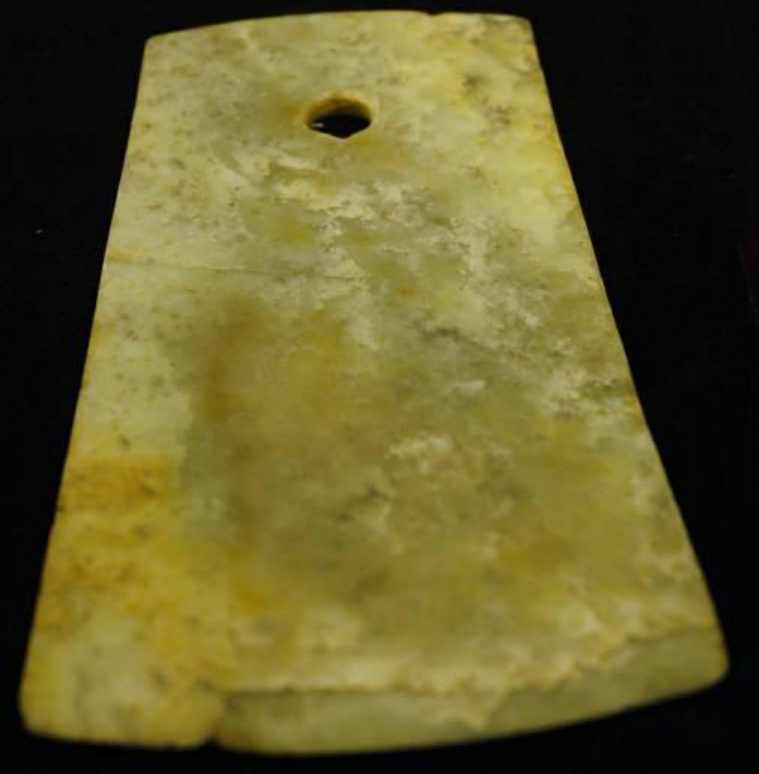

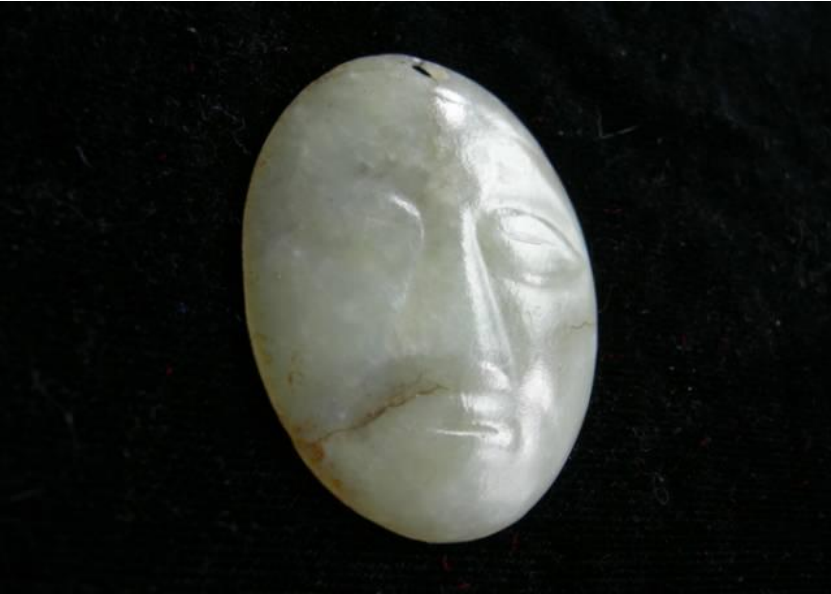

过去,人们认为齐家文化玉器缺少工艺雕琢,素面无纹居多。但随着考古的深入和民间收藏的不断发现,对齐家文化晚期玉器纹饰亦有更多的认识,如兽面纹、人面纹、神面纹、几何纹。琢工方面有圆雕、浮雕、浅浮雕等,也有绿松石镶嵌工艺,构思大胆。从题材和纹饰中可以看到红山文化、良渚文化的痕迹,器型也有龙山文化的影响。

人类历史是相互联系的。几千年来,中国和西域距离最近,和西域的关联就很深。在古代,西域是个辽阔的地里概念,除了我们今天的新疆和中亚各国,连印度和波斯也包括在内。从中原与西域这片广袤的土地连结起来看中国历史,才能了解中国历史的真实。

同样,齐家文化产生地处于中原王朝与西域联结的重要区域,它的主人是雅利安游牧民族的月氏人,亦称吐火罗人,大夏部落,他们与生俱来的草原文化基因与中原的农耕民族文化混血,这就产生新的文明。齐家文化就是这种文明融合的结果。齐家文化玉器的题材不但来自中原,也来自昆仑山,来自他们生活观察、理解和文化传承,充满昆仑神话体系的丰富想象空间。

同样,齐家文化产生地处于中原王朝与西域联结的重要区域,它的主人是雅利安游牧民族的月氏人,亦称吐火罗人,大夏部落,他们与生俱来的草原文化基因与中原的农耕民族文化混血,这就产生新的文明。齐家文化就是这种文明融合的结果。齐家文化玉器的题材不但来自中原,也来自昆仑山,来自他们生活观察、理解和文化传承,充满昆仑神话体系的丰富想象空间。

神兽面玉琮(无名氏收藏)

对齐家文化的认识

齐家文化是昆仑山系游牧民族代表的草原文化和中原农业民族代表的农耕文化融合互补的结果。玉石之路的形成,从遥远的西域给中原农业民族带来了大量的活性心理元素,这种进取、勇敢、无畏、乐观、好胜、嗜斗、杀戮的生命状态给中原农业民族老实、忠厚、谦逊、胆小、懦弱的惰性心理元素带来巨大的冲击。而中原民族的静态生活又使齐家人感到物质财富积累的幸福,静态生活能保证农业生产的延续,保证技术的积累和经验的流传。齐家文化的彩陶、红铜与青铜、玉器都是先民的经验和创造智慧在时间绵延中的留存。

西域绚丽的彩陶在齐家文化区得以大量制作和保存,但并不为中原农业民族的审美所青睐,只能到此为止。而中原民族对于玉的神灵意识与生活想象、万物塑造的功能被齐家人大量接受,吸纳改造为自己的文化符号。

今天,从大量的出土玉器来看,中国夏代玉器、商代玉器的器型、工艺、纹饰与齐家文化玉器均有密切关系,夏代与齐家文化是同一历史时期,留存的玉器风格、器型最为相似,殷商在齐家文化年代之后,受到的影响也是显而易见。在齐家文化以前,中原并未使用西域的和田玉材,随着玉石之路的开通和形成,齐家人对和田玉材的认识不断深化,使用量不断增加,延至殷商,宫廷开始大量采用和田玉,西域和田玉优良的品性已经得到从河西走廊部落到中原朝廷的充分认可。无可质疑,齐家文化玉器是新疆和田玉进入中原的重要里程碑。

素面玉琮(青海西宁张松海收藏)

漫长岁月形成的“西玉东输”之路,奠定了距今两千余年丝绸之路的基础。原始初民发明陶器的年代早于玉器,陶器的发明是人类早期重要的革命性创造。但是中华民族最核心的文化价值最后仍是“玉”而不是“陶”,说明中华民族情思的细腻,对美独到的认识。齐家古玉的工具多用档次较低的地方玉或石料,对礼器的材质则多有讲究,尽量采用和田玉材,这种精神至上、敬奉神明的观念与中原民族相通相同。美玉成为整个中华民族的心灵之友,对塑造中华民族高尚、纯洁、美好的性格起到重要作用。

美玉在华夏民族的发展历程中不断融汇新的因子和新的美学元素。红山文化玉器诡异粗犷,是古典意象主义的杰作;良渚文化玉器惟美神秘,精致繁缛,均衡对称;齐家文化玉器从红山文化的崇尚自然的诡异和良渚文化的神秘惟美这北南地域两大流派产生出形而下的、实用的工具和兵器,亦琢治出形而上的、敬天拜地的礼器,将玉材做出高低之分,不同用途,为商代和周代的宫廷文化奠定了基础,也为儒家文化“君子比德于玉”的“仁、义、智、勇、洁”五大道德要素价值观提供了依据。

齐家文化不仅证明了古代华夏西部民族制作陶器的高度文明,铸造铜器的先进技艺,玉器的琢治更是成为建构华夏文明过程中拓展东西方大通道、促进东西方文化大传播、大沟通的实证。

今天,我们都认为,中国的玉文化是汉民族的产物,看到齐家文化年代的大月氏人对玉的精心琢治,他们受到中原民族的影响是如何具有划时代的意义,这种工艺、文化、思维的跨越性发展,融汇了多少华夏民族的基因。

(玉铲)

新石器时代的另类文化符号

新石器时代玉文化的三大成就分别是辽河流域的红山文化玉器、长江下游的良渚文化和甘肃、青海一带的齐家文化玉器。红山文化玉器线条粗犷、造型简洁,以自然界的龟、鸟、鱼、猪、龙居多,亦有图案诡异的云纹佩饰和神人、神兽,这些玉器表现了先民对大自然的热爱和超自然力量的崇拜。良渚文化玉器琢玉和用玉是重要特征,其工艺追求对称、纹饰繁密精致,在没有金属砣具的时代留下了很多难解之谜。

齐家文化玉器则是新石器时代的另类文化符号。从礼器来看,它受良渚文化的明显影响,如玉琮,承袭良渚人关于天圆地方的观念。良渚文化时期因没有金属砣具但能产生纹饰十分精致的玉器,而在已经使用金属砣具的齐家文化时期,玉琮的线条则显得过于简洁,显然这不是治玉工艺的局限,而是审美观念的变化而已。

(神面人)

齐家文化的一些玉器也有红山文化的影响痕迹,如玉面具和一些雕琢动物形态的器物。整体来说,比红山文化具象,较良渚文化粗犷,体较大,浑圆饱满,凝重大气。值得注意的是,齐家文化玉琮不像良渚玉琮四周基本上全用精细纹饰的对称线条,并且,没有良渚玉琮那种庄严神圣之感,玉琮的外表除了素面和简洁的纹饰,还有一些以浮雕的形态琢出人类的面孔和凶猛的动物造型,如著名的人面琮,以射孔作为人的嘴部,生动而张扬,这与马家窑彩陶上青蛙的嘴用罐口来替代一脉相承。齐家文化玉琮上的人面,双眼突出,鼻翼肥大,有纵目之感,联想到四川三星堆遗址出土的高鼻纵目玉人面,似有相同之处。

齐家文化玉器还有牛面琮、羊面琮、竹节琮、饕餮纹琮、镯式琮、枭式琮、兽面琮等。他们的玉琮很具个性,这些形状的玉琮在新石器时期的玉器中是独特的。对大自然的崇拜是原始初民的心理特征,对神人和神兽的崇拜更是齐家文化大月氏人尤为普遍的心理特征。

(柄形器)

性的崇拜在齐家文化玉器上也有所表现。笔者曾在河西走廊看到一对 10 多厘米高的裸体出土玉人,女性丰乳肥臀,男性健壮威武。红山文化玉器也有女性的玉人,那只是能看到性的特征,而齐家文化玉人则表现出明显的性的内容和意象,这说明齐家人当时性的自由状态。在中原农耕民族区域,夏王朝已进入一夫一妻的配偶制度,而河西走廊的齐家人还是保留着更多的原始习俗,一夫一妻制与一夫多妻并存,这与地域有关,草原民族的习性还占主导地位。他们将性与生命紧密联系,有性的勃发才有生命的力量。性,能激起人的活性心理元素,在他们看来,根本不需要过多地限制男性和女性的自由。只要有女性陪伴,男性就能勇往直前,只要有女性关注,男性的心灵就能不断净化。适度的性自由一定是齐家文化社会的必须。

(玉凿)

当然,从出土的彩陶、铜器和玉器来看,齐家人对性的态度虽然宽松,但还没有把性自由发展到更远,如同西方欧洲大陆那样。在欧洲的宫廷,纵欲成了日常的狂欢。《欧洲风化史》一书写到,“一天晚上,波利尼亚子爵当着许多人的面请一位女士上他的马车,对她说:‘我倒很想叫我的马车变成一张床,那我就可以同你一起上床了。’那位女士回答:‘我可以接受你的建议,只有一个条件,我跟你在床上的时候,你一分钟都不能睡着。’”可见,当时欧洲纵欲达到什么程度!

总之,无论是制作工艺,还是艺术审美,或是社会习俗,中原民族对齐家人是有很大影响力的。

(玉蝉)

登昆仑兮食玉英

著名的古代丝绸之路是两千多年前东西方之间沟通、连接而形成长期文化商业活态的特殊文化商业之路。早于丝绸之路 2000年的时期,西域的和田玉即开始从今天的中国青海、甘肃沿线陆续输往中原。如今,玉石之路的遗存已经日渐湮没,越来越遥远,成为文明的碎片。研究尚存的实物和其他史籍资料,研究古人对美的认识和态度十分重要。

两千年前,东汉许慎对玉有精辟的总结性文字“石之美者”。人类文明的要素除了哲学、宗教以外,艺术的要素尤为重要。艺术就是美,它是人类建立在基础物质需求之上的独特意识形态。人类进入文明社会的重要标志就是对美的追求和渴望。

红山文化玉器的神秘之美来自先民对大自然的观察和对上天的敬畏;良渚文化玉器的纹饰之美来自先民对均衡、对称、线条与布局的总结;齐家文化玉器在继承红山文化和良渚文化的基础上,与中原夏代玉器风格多有相似,型制、内容、工艺诸多方面又呈现出独特的审美。它和同一地域的马家窑陶器风格迥然相异,显然,来自中原的玉文化更能得到齐家人的认同,中原的玉文化精神和器型之美更能融入齐家人的内心世界。

(玉刀)

在社会物质日渐丰富的新石器时代晚期,先民们越来越强烈地追求自然的美景、美物和生活的美食。齐家文化玉器中雕琢的日月星辰与山水景物以及神人神兽中表现得十分清晰。

古人对神秘之美、山川之美、物体之美的崇拜和追求不限于上天与自然,对大地的精华认识也不断深化。旧石器时代,先民们发现了自己生活的周边散落的许多晶莹之石,到新石器时代,则对这种美石的确认不断升华,上升到“玉”的概念,而齐家人进一步认识到真正的美玉必须是有那种温润柔和的观感。这是红山文化、良渚文化时期的先民都未产生的审美感觉。从齐家文化和夏王朝开始,直至商周,西域美玉之优越性日渐被部落首领和宫廷认同,西域和田美玉那种超越其它玉材的特殊美感,是中华民族心理形成的漫长过程所致。从旧石器时代,到新石器时代,延至夏、商、周,直到汉、晋、唐、宋、元、明、清,和田美玉成为王公贵族和高尚人士等级的象征。

(动物挂件)

值得一提的是,从东周战国到汉代魏晋时期,西域和田玉之美竟然从供奉上天的通灵之宝和宫廷等级象征发展到上流社会才能品尝的极致美食,这种习俗当然来自于延年益寿的生命观。食玉之风成为宫廷的时尚,这才有了楚国贵族、大诗人屈原的千古名句:“登昆仑兮食玉英,与天地兮齐寿,与日月兮同光”,成为世界文学史的经典。

齐家文化玉器是昆仑山系的产物,无论是昆仑山东部的本地玉,还是昆仑山西部的新疆和田玉,都闪射着中华早期文明之光。

登昆仑兮食玉英,是食玉的精华,特殊的神灵与生命认知,是古人追求玉之美的极致。

华夏价值观的影响

齐家文化玉器表现的文明史意义是重大的,它是玉石之路形成的里程碑,奠定了中原通往欧洲伟大商道丝绸之路的基础。

它的主人是西域民族,大月氏人或称吐火罗人,但与中原民族互动和融合,不同程度地接受了华夏文明价值观和文化艺术,玉文化的成果又对中原王朝产生影响。夏代玉器、三星堆玉器、商代玉器甚至西周玉器都能看到这种联系。

(玉斧)

人类的伟大是劳动的创造和创造的智慧,想象力是创造的重要因子。齐家人对美的想象和追求既有他们的历史传承,又有来自中原文明的影响。在几千年前,由于交通的不便和信息的闭塞,玉石之路的形成并非中原民族远涉千山万水寻找西域美玉形成的结果,而是沿线诸多土著民族对西域玉材温润之美、纯净之美、坚硬之美、柔韧之美的共同发现。当然,中原民族的性格心理和民族性审美最终决定了和田玉在中原的广阔市场。在玉石之路形成的过程中,齐家人既是西域玉材的发现者和使用者,又是“西玉东输”的重要推手。

(玉壁)

试想,如果没有齐家文化主人的时代贡献,中华圣人孔夫子以玉喻人、比德于玉就没有实物基础,儒家推崇的玉之五德“仁、义、智、勇、洁”就无从谈起,又如果没有中原民族以玉为神,以玉为德的价值信仰,和田美玉或者至今仍是昆仑深处山川河流中的一块块普通卵石。

齐家人对世界的想象与塑造充满神灵的色彩,和中原农耕民族一样,他们初期也捉摸不定神灵的形象,只能从人的生命本相去想象塑造各种神灵和神灵附身的人物或动物,如饕餮形象十分恐怖,足以震撼给人类造成威胁的其他动物。他们对超人即英雄的塑造也是这样,用以震慑和统领凡人。总之,各种塑造都是充满创意的精神生产。

作为接近亚欧大陆交汇处的齐家文化圈,他们更多地接近中原,或者说他们虽然是雅利安人种的草原民族,但玉的崇拜仍更多地来自华夏文明的价值观。

(玉瑗)

齐家文化与中原文化联系密切,在玉石之路形成的过程中中原农耕民族产生了极为重要的互动关系。它的文化特征如玉器文化、青铜文化、陶器文化、石器文化、骨器文化等特色鲜明,自成一体,其中玉器文化最为光辉灿烂,今天发现出土的大量玉制工具、礼器和葬器令人叹为观止,文化内涵深奥。齐家人游牧与农业融汇的复合文明,有助于研究玉石之路到丝绸之路漫长的历史发展进程中西域和中原商业文化的互补关系。

时间:2021-12-29 来源:齐家文化网 打印页面 阅读()

相关内容

Copyrights© All Rights Reserved 版权所有 甘肃省齐家文化研究会

甘肃省齐家文化研究会 广河县齐家文化博物馆 主办

地址:广河县城关镇河北新区广仁街1号 邮编:731300 电话:0930-5936016 传真:0930-5936016

陇ICP备2021002768号  甘公网安备62292402000104号

甘公网安备62292402000104号

技术支持:甘肃南博网络科技有限公司