齐家文化:传承、革新与跨区域文明辐射的核心枢纽

一、传承根基:对齐家窑文化的全面继承

齐家文化的崛起并非凭空出现,而是以马家窑文化“石岭下→马家窑→半山→马厂”四阶段的核心成果为根基,实现文化基因的直接延续。

1.1 器型与工艺的传承

- 器型演化实证:天水师赵村遗址发现“马家窑马厂类型(第六期)→齐家文化早期(第七期)”的直接叠压地层,下层马厂类型的单耳罐、垂带纹彩陶,与上层齐家早期的双大耳罐、素面陶在陶质(砖红色胎)、口沿形态(侈口)上完全同源。青海乐都柳湾遗址(中国最大史前墓葬群)出土的马厂类型带耳罐,耳部结构与齐家双大耳罐早期形态高度一致,证实双大耳罐是马厂带耳罐的直接演变产物。

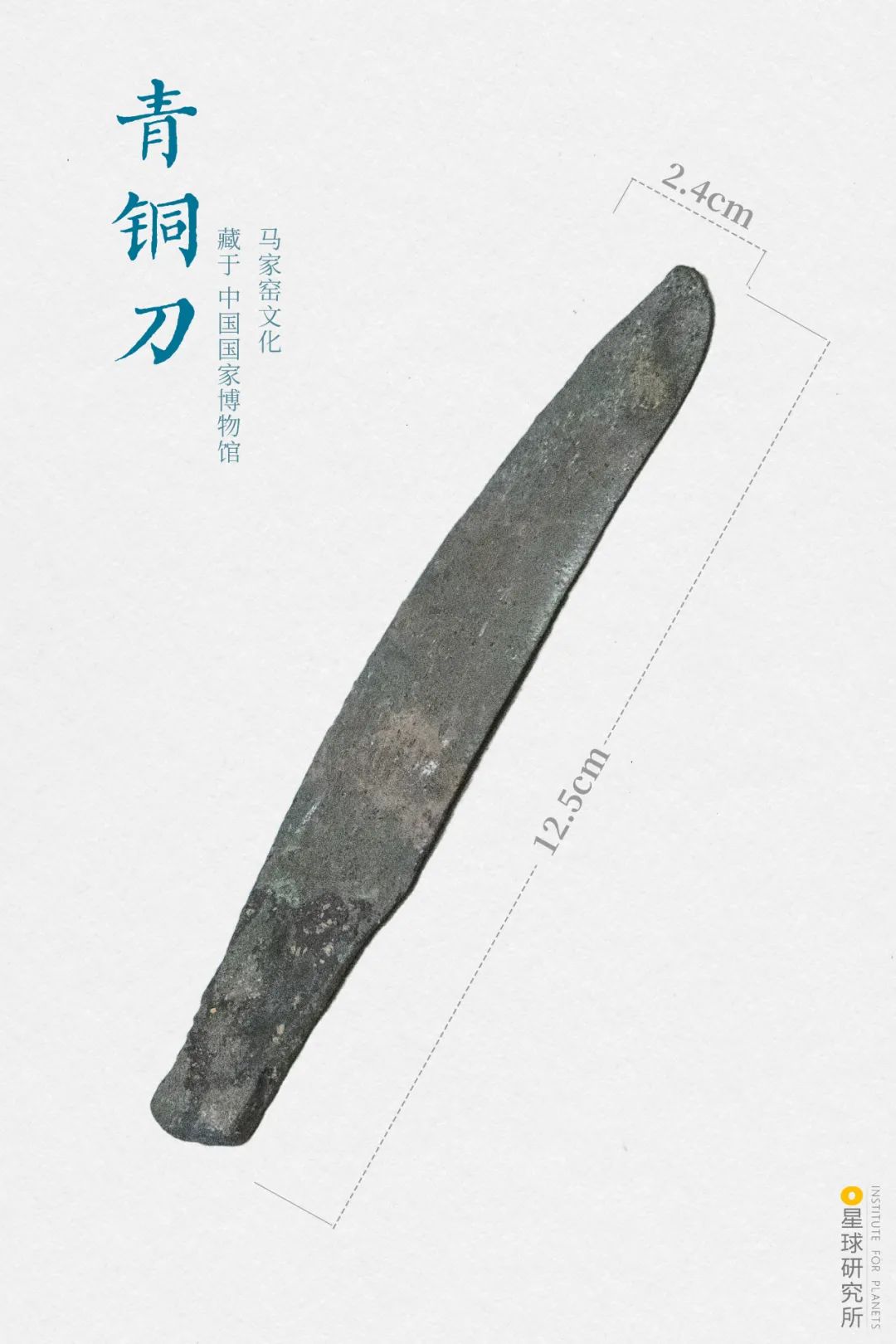

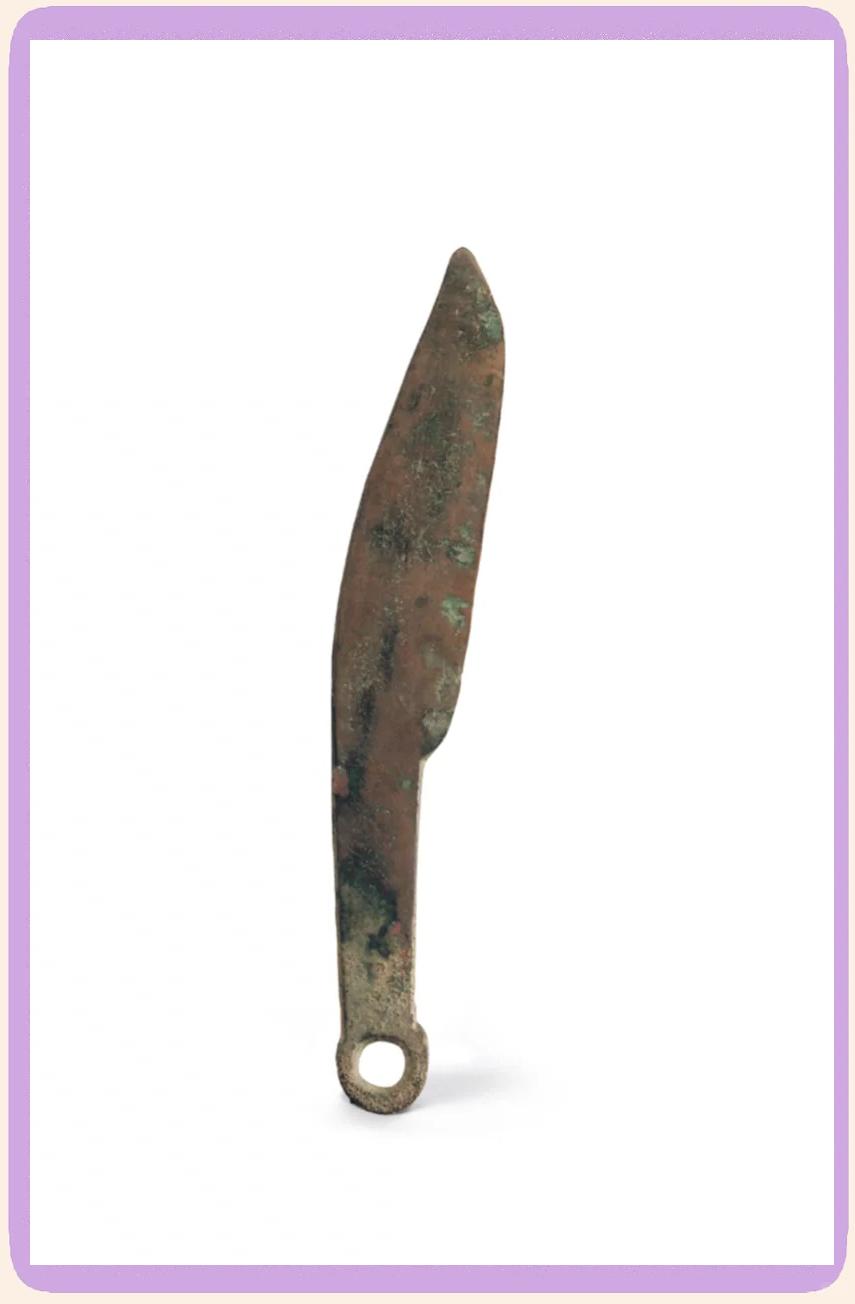

- 基础工艺延续:继承马家窑文化泥条盘筑制陶工艺,早期仍保留少量彩陶(甘谷齐家遗址彩陶片残留马厂风格垂带纹);延续马家窑晚期红铜冶炼尝试,永登蒋家坪遗址(马家窑晚期)出土的红铜刀(长12.5厘米),与天水师赵村齐家早期红铜刀在冷锻工艺上完全一致,纯度均达90%以上。

1.2 经济与精神文化的继承

- 农耕传统延续:继承马家窑文化粟作农业核心,青海喇家遗址(齐家晚期)出土的碳化粟粒总量超100公斤,颗粒形态与马家窑时期一致,证实农耕基础的稳定性。

- 精神传统传承:马家窑文化的“蛙纹崇拜”(师赵村马家窑彩陶钵为证),在齐家文化中简化为几何纹(甘谷齐家彩陶片);马家窑的原始祭祀传统,发展为齐家文化规范化的石圆圈祭坛(永靖大何庄遗址,直径4米,周围分布卜骨),体现精神文化的延续性。

二、自身革新:从新石器到青铜时代的跨越

在传承基础上,齐家文化通过技术、礼制、社会结构的三重革新,实现文明层级的质的提升,为跨区域扩散奠定核心竞争力。

2.1 技术革新:制陶与冶金的突破

- 制陶技术转型:率先推广轮制技术,天水师赵村齐家早期轮制素面罐器壁薄至0.3厘米且均匀,废品率从马家窑手制彩陶的30%降至不足10%,生产效率提升3倍。至中期,轮制技术普及,彩陶占比从马家窑的60%降至10%以下,篮纹、绳纹成为主流,完成“从艺术化到实用化”的制陶革命(《中国陶瓷史》权威认证)。

- 冶金技术跨越:从马家窑红铜尝试升级为青铜合金技术,临潭磨沟遗址(齐家中期)出土300余件铜器,涵盖红铜、砷青铜(占比40%)、锡青铜,采用“铸造+热锻”复合工艺。该遗址与河西走廊西城驿文化形成“冶金共同体”,共同开采北山矿源,推动中国西北率先进入铜石并用时代,被《中国早期冶金术的起源与传播》界定为“中国早期青铜文明的西北核心”。

2.2 礼制革新:玉礼器体系的形成

继承马家窑玉器装饰功能,升级为“以玉载礼”的礼制体系:

- 天水师赵村齐家早期玉璧,直径从马家窑时期的5—10厘米扩大至20—30厘米,单面钻孔、素面无纹,凸显庄重感,标志从“装饰玉”向“礼器玉”转型;

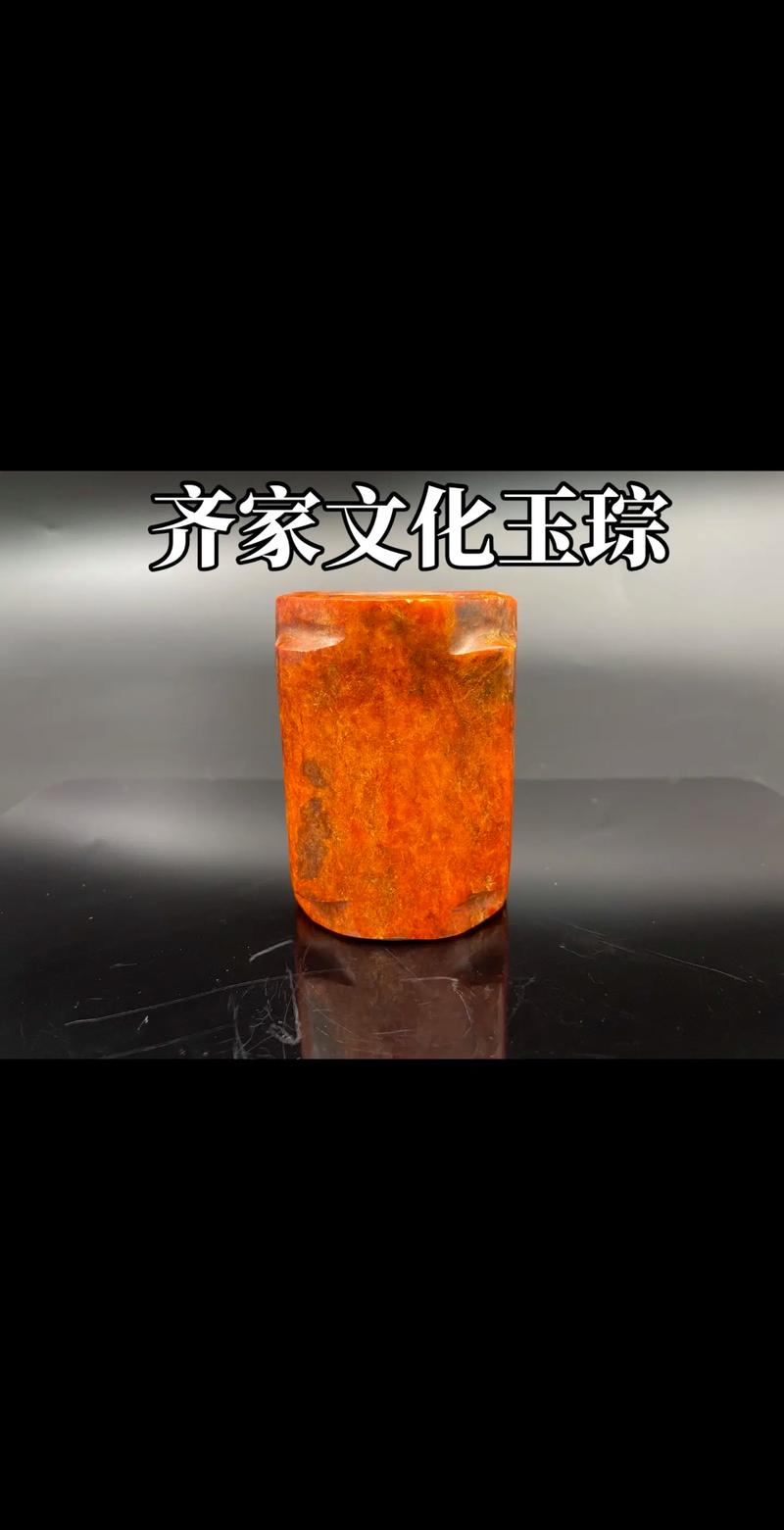

- 2024年喇家遗址出土的玉琮(高18厘米),表面七组钻孔构成星象图,经天文模拟对应公元前2300年北斗坐标,轴线直指祁连山断裂带,是中国首例“玉器+天文+祭祀”结合的实物,确立齐家文化“华夏玉礼器体系重要源头”地位。

2.3 社会革新:早期国家雏形的孕育

- 聚落等级分化:晚期形成“中心聚落—普通聚落”体系,喇家遗址(面积100万平方米)为中心聚落,拥有200平方米大型祭祀建筑;普通聚落如秦魏家遗址,房屋面积仅10—20平方米。

- 阶级与权力集中:墓葬随葬品差距悬殊(喇家M20出土玉器25件,M10空无一物),广河齐家坪遗址出现人殉(墓主仰身直肢,殉人侧身屈肢),证实阶级分化与权力集中,考古学界公认其为“黄河上游早期国家雏形的孕育地”。

三、跨区域扩散:多向辐射的文明传播网络

凭借革新后的文化内核,齐家文化向中原、欧亚草原、西南三大方向扩散,其核心要素被周边文化继承,成为早期文明互动的枢纽。

3.1 东向扩散:融入中原,奠定华夏根基

- 扩散路径:沿渭河、丹江向东,覆盖甘肃东部、陕西西部,直达中原腹地。

- 传承内容与实证:

- 冶金技术:齐家砷青铜工艺传入中原,二里头遗址一期青铜刀(夏文化早期)砷含量3%—5%,工艺与临潭磨沟铜刀一致,为商周青铜文明奠基;

- 器型融合:双大耳罐与中原王湾三期文化罐形器结合,演变为二里头“花边罐”(夏文化标志),其口沿堆纹、器身弧度直接继承齐家特征;

- 礼制传承:师赵村素面玉璧影响河南龙山文化玉璧形制,喇家玉琮“沟通天地”功能推动二里头形成“圭璧组合”礼器体系,奠定华夏“以玉载礼”传统。

.2 西向扩散:连接欧亚,构建“青铜之路”东方枢纽

- 扩散路径:沿河西走廊向西,进入新疆东部,对接欧亚草原文化。

- 传承内容与实证:

- 技术传播:锯齿纹彩陶技术传入新疆哈密天山北路文化(彩陶片纹饰与甘谷齐家一致),红铜冷锻技术被新疆焉不拉克文化继承(红铜刀与师赵村齐家铜刀同源);

- 中介功能:吸收中亚塞伊玛-图尔宾诺文化铜矛形制,创新出沈那遗址带倒钩铜矛(长61.5厘米),再传入新疆伊犁河流域,成为“青铜之路”的东方节点;

- 农业推广:将马家窑-齐家的粟作技术传入新疆巴里坤草原,该区域碳化粟粒与喇家遗址一致,推动西域早期农业发展。

3.3 南向扩散:赋能西南,孕育三星堆文明根基

- 扩散路径:沿白龙江、岷江向南,深入川西北高原及云南地区。

- 传承内容与实证:

- 冶金技术:砷青铜工艺传入四川茂县营盘山遗址(铜锥砷含量4.2%,与磨沟铜器同源),云南剑川海门口遗址铜斧器型与师赵村齐家铜斧一致;

- 玉礼器传承:三星堆玉璋(长条形、首部双齿)与师赵村、喇家齐家玉璋形制完全相同,均采用单面钻孔;三星堆玉琮素面风格及星象纹,可追溯至喇家玉琮星象图;

- 祭祀传统:茂县营盘山石围圈祭坛与永靖大何庄石圆圈布局、功能一致,证实祭祀模式的传承。

四、历史价值:中华文明多元一体的关键纽带

齐家文化的历史意义,在于其以“传承—革新—扩散”的完整链条,成为早期文明演进的典范:

1. 文明转型的引领者:继承马家窑文化基础,实现从新石器到青铜时代的跨越,为黄河上游文明升级提供范本;

2. 华夏文明的西北支柱:向东扩散使西北技术、礼制融入中原,支撑夏商文明崛起,印证中华文明“多元一体”;

3. 欧亚互动的东方中介:向西连接欧亚草原,构建早期“青铜之路”,推动跨大陆文明交流;

4. 西南文明的赋能者:向南传播核心技术与文化,为三星堆等西南青铜文明的崛起提供源头支撑。

结论

从考古实证看,齐家文化是早期文明进程中“传承与创新并重、区域与全局联动”的典范。它以马家窑文化为根基,通过技术、礼制、社会的三重革新实现文明跨越,再以多向扩散的方式将成果转化为不同区域文明的发展动力。从黄河上游到华夏核心,从欧亚草原到西南腹地,齐家文化以“传承者、革新者、传播者”的三重身份,深刻影响了早期文明格局,其在中华文明“多元一体”形成与欧亚文明互动中的核心地位,是解读中国早期文明发展的关键样本,具有不可替代的历史价值。

Copyrights© All Rights Reserved 版权所有 甘肃省齐家文化研究会

甘肃省齐家文化研究会 广河县齐家文化博物馆 主办

地址:广河县城关镇河北新区广仁街1号 邮编:731300 电话:0930-5936016 传真:0930-5936016

陇ICP备2021002768号  甘公网安备62292402000104号

甘公网安备62292402000104号

技术支持:甘肃南博网络科技有限公司