故宫博物院藏齐家文化玉璧综述

徐 琳

20世纪70年代以来,在甘肃、宁夏、青海等齐家文化遗址陆续发现和出土了千余件玉器‹1›。基于此,学术 界开始关注中国西北地区出土的玉器,近年来不断有学术成果问世‹2›。将考古出土品与故宫博物院的藏品相 对照后可知,故宫博物院所藏的齐家文化玉器数量颇丰,有二百余件之多,在数量方面居所藏众史前玉器 之首。

根据初步统计,故宫博物院收藏的齐家文化玉器有玉璧、玉琮、玉环、玉刀、玉斧、玉璜、玉锛等器型。来源 复杂,有些为清宫旧藏,有些来自于二十世纪五六十年代的收购、调拨和捐献(部分收购品有明确的出土地 点)。大多数没有经过认真整理和研究。因数量庞杂,实难一步到位将其整理公布,笔者在此先将大部分玉 璧公之于众,以飨读者。

一 清宫旧藏玉璧

(一) 琢有乾隆御制诗文的玉璧

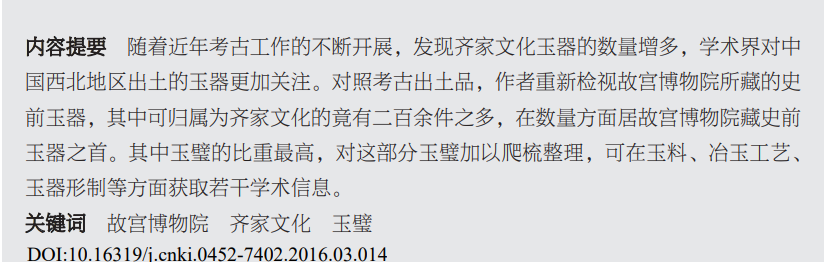

1. 故99212,乾隆御题玉璧〔图一〕

玉质青白色,表面还泛有部分黄色沁,玉中有少许白浆,无水线,整体润泽,目测为质地较好的透闪石 玉。璧非正圆,边缘有缺损,厚薄不匀,单面钻孔。外径29.9-31.5厘米,内径6.8-7.35厘米,厚1-1.35厘 米‹1。璧面上有原始的片切割痕,从侧面看并不十分平整。

此玉璧表面在清代乾隆年间可能曾被修磨,同时进行了部分染色,但因玉质较好而染色并不多。只是顺 着斑纹、裂纹及边缘进行了处理。玉璧的大孔一面加刻了乾隆十二年(1747)所作的一首《汉玉璧》诗:“本来犹 是昆冈石,一片红云变英白。入土出土千年易,形如满月径逾尺。天然岂有刚刻迹,为榖为蒲不可识。鼌 采内藏土华蚀,庇荫嘉榖此其徳。特达亷贞寿而泽,宜登宣室之笋席。”后有“乾隆丁卯孟夏御题”及“几瑕怡 情”、“得佳趣”两方阴刻篆书方章款。诗文琢以行书,笔意刚劲有力。此璧也是目前所见最早的一件故宫博物 院所藏乾隆时期加刻御制诗文的齐家文化玉璧,但乾隆帝将其认定为汉时之物,认为玉料来源于昆仑山。

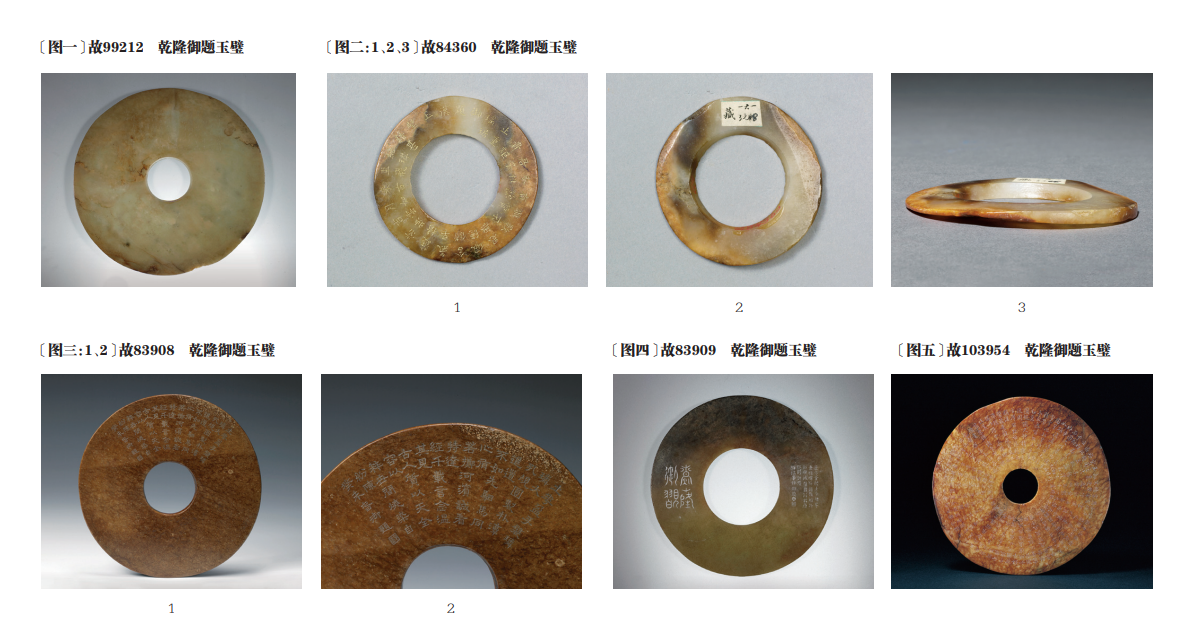

玉璧本白玉质,有大面积糖色,外缘有部分还带有玉皮,并被沁为红褐色。目测为透闪石玉。玉璧较 小,内孔大,故也可称之为环。外径6.8厘米,内径3.6厘米,厚0.2-0.4厘米。内外圈均不甚圆。中孔单面 钻,钻孔时因解玉砂对工具的磨损较为严重,留下外口大、内口小的喇叭形状,孔钻入到底时采用敲击取 芯,故内小孔处并不圆整,有部分的断茬锯齿痕迹。璧面一侧有片切割留下的原始斜面,故玉璧一面并不 十分平整〔图二:3〕。另外,玉璧表面有清代重新打磨痕迹,反面刻琢一首《御题汉玉璧》:“藉甚结璘车,飞 来古月如。吉云常映护,精气早含储。佩德思无斁,不雕质有余。永惟君子贵,讵止重瑶琚。”楷书字体,字口内填金。此诗作于乾隆十七年(1752),乾隆皇帝四十二岁。

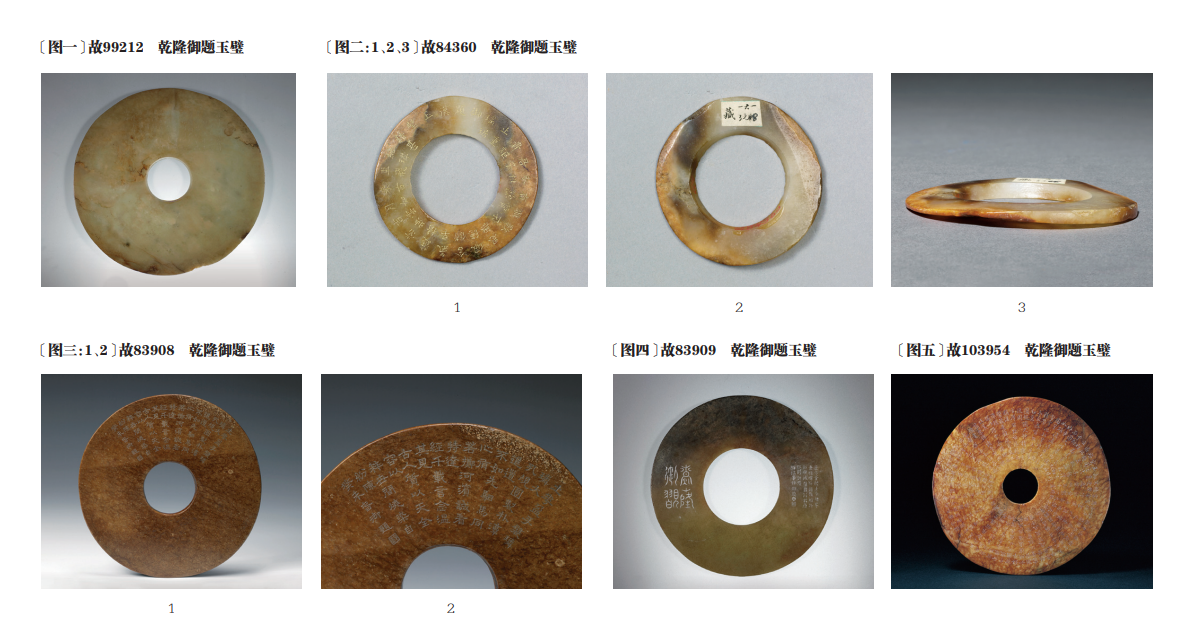

3. 故83908,乾隆御题玉璧〔图三:1〕

玉璧通体呈黄褐色,器表有黑褐色牛毛条纹沁斑,故看不出原玉色,边缘有小部分黄白色沁点。整璧外

缘不够规整,非正圆,外径15.9厘米,内径4.5厘米,厚0.6-1厘米。

3. 故83908,乾隆御题玉璧〔图三:1〕

玉璧通体呈黄褐色,器表有黑褐色牛毛条纹沁斑,故看不出原玉色,边缘有小部分黄白色沁点。整璧外

缘不够规整,非正圆,外径15.9厘米,内径4.5厘米,厚0.6-1厘米。

玉璧一面雕琢一首乾隆二十八年(1763)时所写的诗〔图三:2〕,名为《题汉玉璧》:“土华盈手襞璘璘,大 孔规圆制朴淳。进道不如先驷马,同心有若掷河滨。诚看特达经千载,言念温其见古人。质以天全容以粹,世间烧染自纷陈。”后有“癸未春御题”及一阴刻“乾”字方框印,书体为隶书,此诗作于乾隆五十三岁时,从诗 文可知,乾隆皇帝知道世间烧染玉器的情况很多,但并不认为此玉璧有染色,而是天全而成。而此玉璧外表 所呈现的颜色确实与清宫常见玉器上的染色有所不同,更为自然,但其沉重的色调及顺着肌理进入的褐色条 纹是否为自然沁色所致,还需进一步科技检测才能确定。

该玉璧在清代时被改装为木座插屏的屏芯,后木座及花牙缺失,仅留下了玉璧。

4. 故83909,乾隆御题玉璧〔图四〕

4. 故83909,乾隆御题玉璧〔图四〕

玉璧为青绿色玉质,其中原带有部分糖色,表面也有部分白色和褐色沁。整体有清代的轻微染色。单 面钻孔,璧面一侧有片切割的凹痕。玉璧内外周均不圆,厚薄不均,外径15.2-15.4厘米,内径6.8-6.9厘 米,厚0.55-0.7厘米。

玉璧一面琢有乾隆三十六年(1771)御制诗一首《题古玉素璧》:“玉气全沈土气埋,千年佳壤伴谁哉。胜 于刻画成蒲谷,为许为邾慢致猜。”后有“乾隆辛卯御题”款及阳文爻形“乾”字圆章和阴刻“隆”字方章。另一侧 有“乾隆御玩”四字方形款。诗文款识用金文大篆体写成,从诗中可知,乾隆皇帝是喜欢这种古朴而有沁色的 素璧的,认为其胜于刻划出谷纹、蒲纹的玉璧。此诗作于乾隆六十一岁之时,被收录于《御制诗文全集》第三 集卷九十九中,御题诗名并没有用“题汉玉璧”这样的字眼,说明此时乾隆皇帝已经不认为它是汉代的玉璧,

而猜测其可能为西周至春秋时期许国(河南地区的诸侯小国,后被楚灭)或者邾国(楚地的一个小国家,后被

楚灭)的玉器。题诗还说明,随着年龄的增长,乾隆皇帝对这类玉璧的年代断定已经和年轻时有所不同,更 倾向于西周或者东周。同时对玉璧的欣赏角度也逐渐转换,不仅重视光素玉璧的古朴之气,也十分注重对埋 土千年玉气的欣赏,也就是我们所说的包浆和沁色。

5. 故103954,乾隆御题大玉璧〔图五〕

玉璧本身青白色,但璧面于清代时被染色为褐黄色。璧较大,外周不圆,厚薄不匀,外径30.8-31.9厘 米,内径6.5厘米,厚0.6-1.1厘米。中孔单面钻。

器身的两面都有清代重新打磨的痕迹。一面满刻乾隆四十九年(1779)所作御制诗《汉玉素璧》:“玉之古 率称汉耳,斯突周姬疑复姒,蒲谷辨等匪所云,惟存素质合太始。中规面圆尺以盈,肉倍其好平如砥。沧瀛 涌出大轮团,有去晕作红黄紫。一点精莹不受遮,留照三千万劫里。” 诗文以楷、行、隶、草、篆五种书体雕琢,满布器身,诗后有“乾隆已亥御题并识”款识及“几暇怡情”、“得佳趣”两方阴刻方章。乾隆皇帝作诗时已经六十九 岁,此时他对这件玉璧的时代已经有了疑问,虽然题目还定为汉玉,但已怀疑其时代可能为西周末年。

31.2厘米,内径6.3厘米,厚0.8-1.1厘米。单面钻孔,在钻孔的底部敲击取芯,所以小孔径的一面有锯齿痕。

(二)清宫旧藏无诗文玉璧

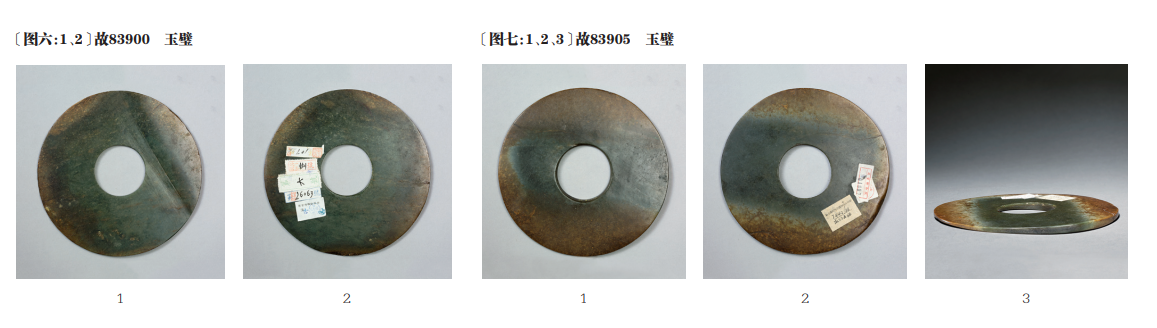

1. 故83900,玉璧〔图六:1、2〕

玉璧呈深绿色玉质,外围有深褐色的一圈糖色包围,并有一定灰白色的玉皮色和沁色,无后染色。玉璧 单面钻孔,外圈不圆,厚薄不均,外径18.7厘米,内径5.8-5.9厘米,厚0.35-0.4厘米。器身有明显的片切 割痕迹。

2. 故83905,玉璧〔图七:1、2〕

玉质中央深绿色,三边向外周过渡为灰白色,近边缘及表面有石皮并被沁为黄褐色。玉璧另一边没有这 样的过渡带,可见原材料上风化皮较多,用来作玉时特意就料边皮制作,保留了原料的三边原貌。玉色及沁 色天然,并无染色。玉璧外径18.9-19.1厘米,内径6-6.3厘米,厚0.4-0.8厘米。不甚圆,厚薄不匀,切割 时一面较平,另一面明显的有高低弧度〔图七:3〕。单面钻孔。

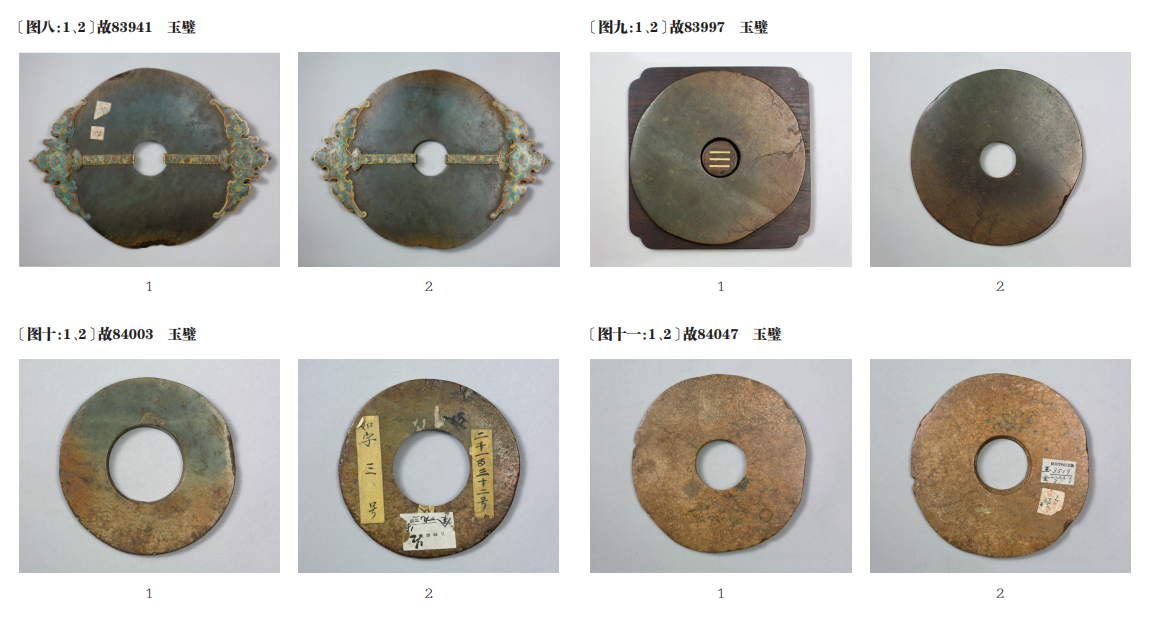

3. 故83941,玉璧〔图八:1、2〕

玉质深绿色,玉中有黑斑杂质,外围大部分有黄褐色石皮和沁斑,并在残缺处有极少量的清代染色。玉 璧较厚,器身不圆,表面有片切割痕迹,并有清代的重新打磨痕迹,估计是为了修整器身不平而打磨。外径

清代时在这件玉璧上加装了铜珐琅的云形扣饰,并加配了同样的磬形珐琅提头,配以木架,用于悬挂陈 设而用。

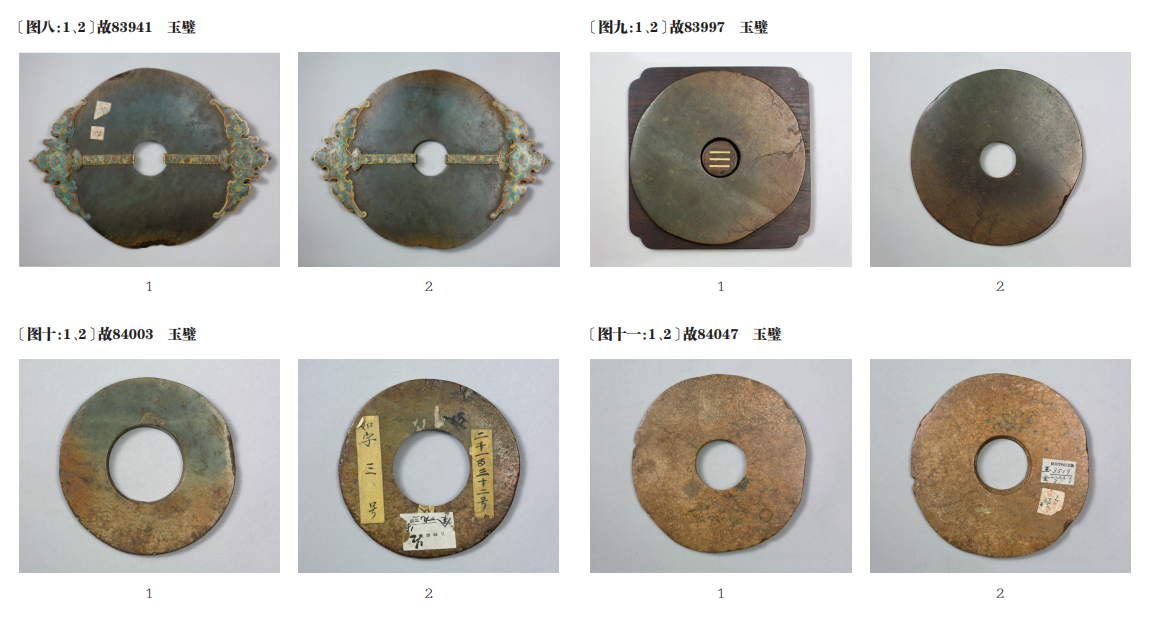

4. 故83997,玉璧〔图九:1、2〕

玉璧青绿色玉质,但在璧面近一半区域有外围红褐色石皮及顺着绺裂而入的褐色沁色,另一半则是单纯 的玉质本身的深绿色。玉璧采用切方为圆的方法,但并没有磨圆,还有稍显平直之边缘。玉璧厚薄不匀,边 缘有磕缺。外径21.9-23.3厘米,内径4.7-5.2厘米,厚0.5-0.6厘米。单面钻孔。这件玉璧配有清代紫檀木 座,璧孔有突出的爻卦乾形木座孔柱。

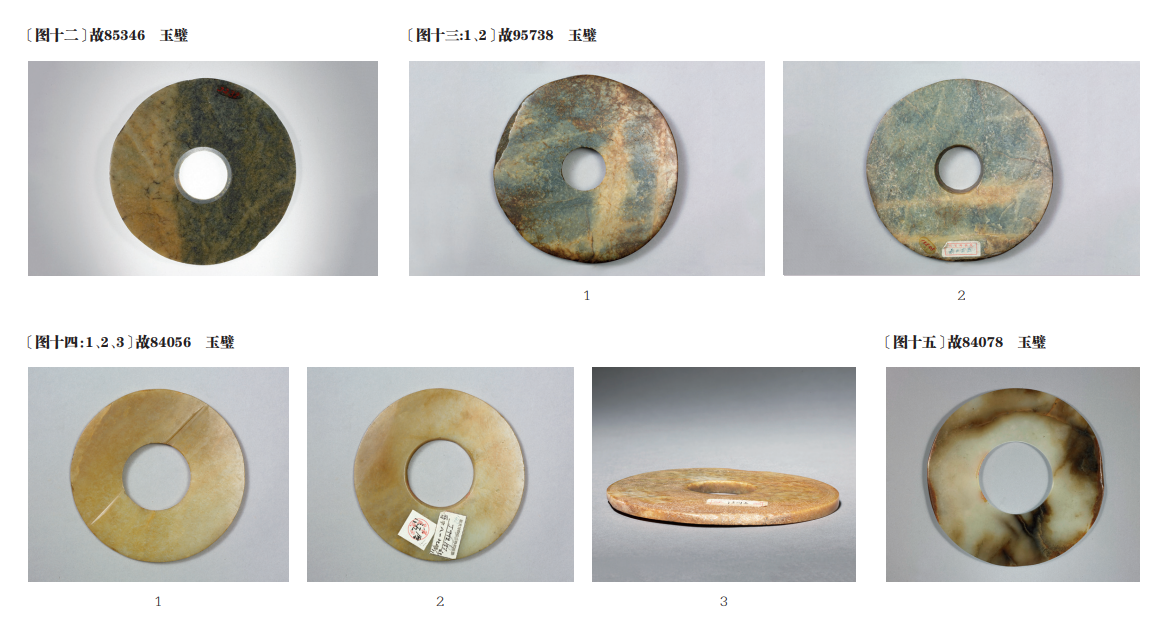

5. 故84003,玉璧〔图十:1、2〕

玉质一半为青绿色,绿色中有黑色的条带状结构,另一半的颜色为黄白色到黄褐色的过渡色,应是原矿 的风化石皮并受沁颜色加深而成,此部分玉材中有褐色的卷毛纹结构。玉璧内孔基本为单面钻,钻面处有旋 痕,还有一点台阶痕。内孔有一定的倾斜度,因钻到底部后敲击取芯,故在孔径小的一面留下断茬,外缘采 用去角并修磨为圆的方法,并不十分圆。外径12.2-12.25厘米,内径5.2-5.5厘米,厚0.4-0.65厘米。此璧 无清代后染色,除有一定的包浆外,呈现出一部分玉色原貌。

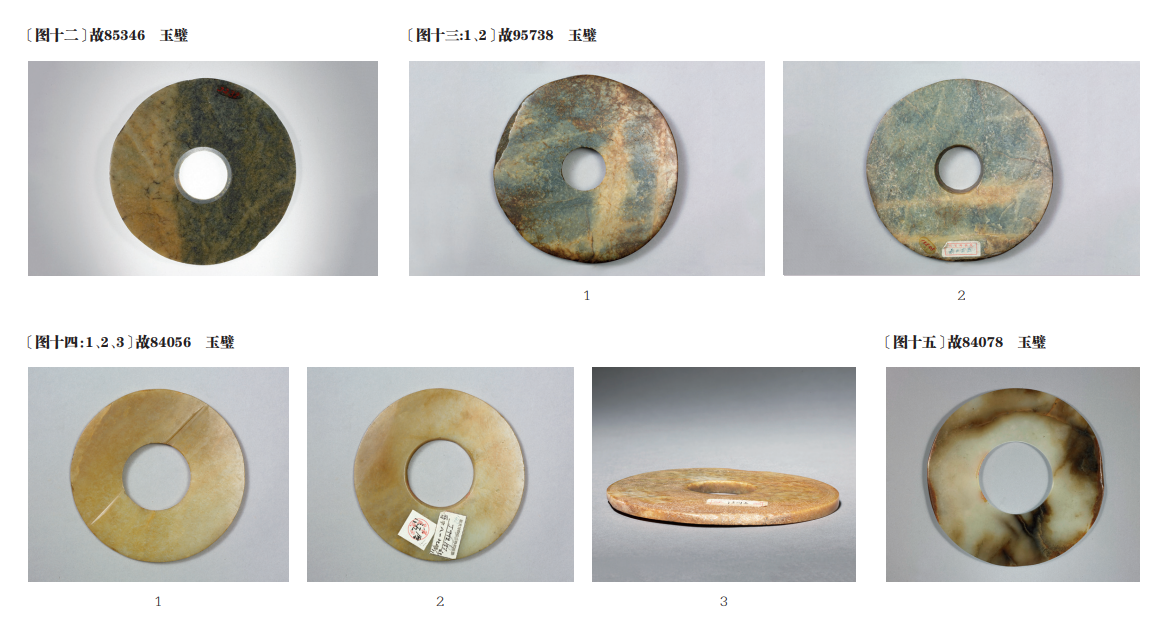

6. 故84047,玉璧〔图十一:1、2〕

玉璧与前述故83908号玉璧材质相似,正反两面均为黄褐色,已看不出玉材原色,但无后代染色,玉质 中杂有黑色草花纹,表面还有一些白色点状沁斑。玉璧外径15.6-16厘米,内径4.5-5厘米,厚0.5-0.8厘 米。中孔单面钻,有一定的倾斜度,外周采用去角为圆的方法,不圆且有伤缺。

7. 故85346,玉璧〔图十二〕

7. 故85346,玉璧〔图十二〕

玉璧明显分为两种颜色,一小部分为灰白色玉质,上有黄沁色,另一大部分含明显的点状石墨黑色,器 内夹杂着黑褐色的蚁线纹。玉质内有条状水线。器内孔单面钻,孔壁倾斜。玉璧的原始切割厚薄不均,有明 显的倾斜,外径不圆。外径15.4-15.8厘米,内孔4.1—4.8厘米,厚0.5-1厘米。

8. 故95738,玉璧〔图十三:1、2〕

玉质色较为斑杂,有大面积的青黑色,同时也夹杂了黄白色,外圈有风化天然石皮,呈红褐色,但不似 后代染色。玉璧满布细碎的绺裂纹。玉璧较厚,外周不圆,器表不平,内孔单面钻,孔壁倾斜角度大,一面 有振截法取钻芯时留下的不圆滑的齿牙痕。玉璧外径19.8-20厘米,内孔径4.6-5.3厘米,厚1.2-1.8厘米。

9. 故84056,玉璧〔图十四:1、2〕

玉璧青白玉质,玉质较为匀净温润,表面有清代后染的黄色。内孔单面钻孔,钻孔处斜坡较大。玉璧一 面留有原始的片切割痕迹,另一面有原始切割的呈月牙形的倾斜面(图十四:3)。整体切剖厚薄不匀。外径

13.3厘米,内径5.2—5.6厘米,厚0.3-0.4厘米。

10. 故84078,玉璧〔图十五〕

玉璧白色部分洁白莹润,但有大面积的褐糖色夹杂其中,并有一部分风化石皮保留,无后染色。玉璧单 面钻孔,但孔壁倾斜度不大,外周不甚圆。外径12.6-12.7厘米,内径5.2-5.3厘米,厚0.3-0.5厘米。

11. 故84607,玉璧〔图十六:1、2〕

玉璧青白色玉质,玉质温润,内有大量的褐糖色,一面有风化石皮及白色水沁。内孔单面钻,倾斜度较大。

13. 故84925,玉璧〔图十八〕

13. 故84925,玉璧〔图十八〕

玉璧青白色,原有糖色,但被后代大面积的红褐色染色遮盖,分辨不清。玉璧单面钻孔,璧孔倾斜度较 大,外周切方为圆法制作,还留有较直的边缘。外径7.6-7.8厘米,内径3.6-4厘米,厚0.5厘米。

此件小玉璧清代后配紫檀爻形乾字木座,木座又为盒盖,盒内红绒布下覆盖了一个圆圆的容镜。玉璧又 成为漂亮的镜盒盖装饰。玉璧一面有清代墨书“六”字,原是永寿宫之物。

14. 故84929,玉璧〔图十九〕

玉璧原为青绿色,但表面有大量的红褐色沁并有红色染色。内孔单面钻,有一定倾斜度,外周不甚圆。外径8.9-9厘米,内径2.2-2.4厘米,厚0.5-0.6厘米。内孔壁一面有振截法取钻芯时遗留的不圆滑的齿牙痕。这件玉璧一面有清代墨书“六”字,原参考号也显示其与故84925号玉璧同在一起,放于永寿宫。清代后 配紫檀圆盒式底座,只是盒身已遗,只留下带有爻卦的乾字孔柱木座。

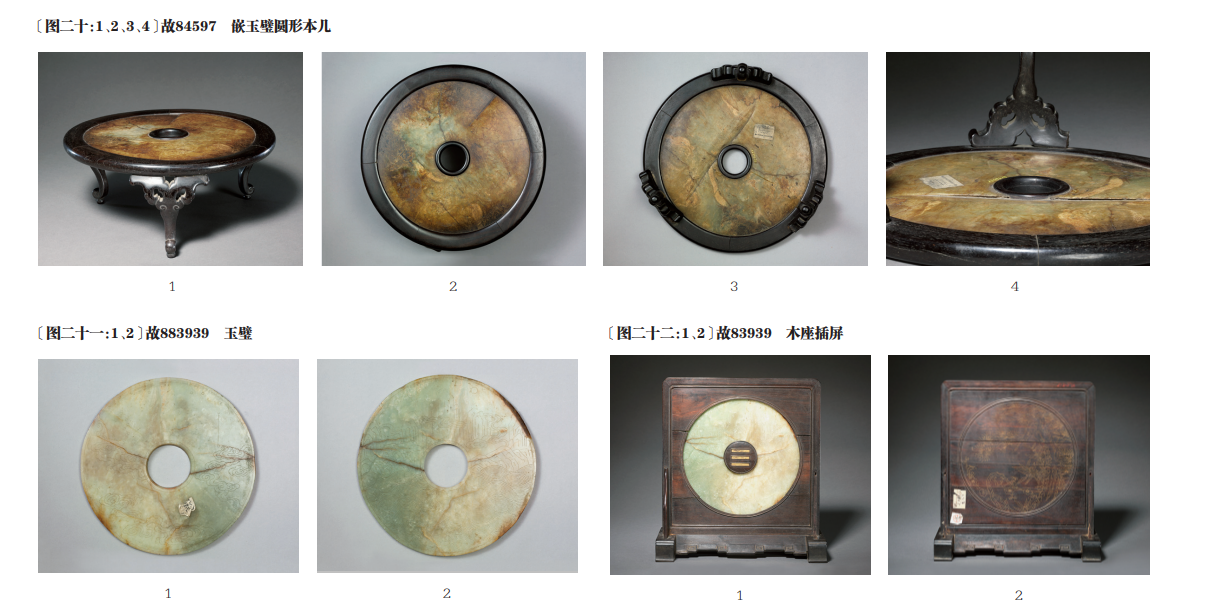

15. 故84597,嵌玉璧圆形木几〔图二十:1、2、3〕

圆形木几中间嵌玉璧,玉璧青白色玉质,内夹杂白色石斑和黑色杂质,表面有清代后染色,两面原始切 剖的十分不平整,均有深深的片切割痕,反面的片切割痕尤甚,并留下敲击断裂的锯齿痕〔图二十:4〕。另 外在反面璧孔旁边还有一条深深的砣痕,估计是后来加刻的痕迹。

此玉璧尺寸较大,璧外径约31-33厘米,厚约2.3厘米。清代用紫檀木包镶,玉璧嵌于木座之中,就成 了一个圆几,十分别致。几高15厘米,几外径34.9厘米,厚2.7厘米。因玉璧内孔被木头包镶,无法得知钻 孔情况。

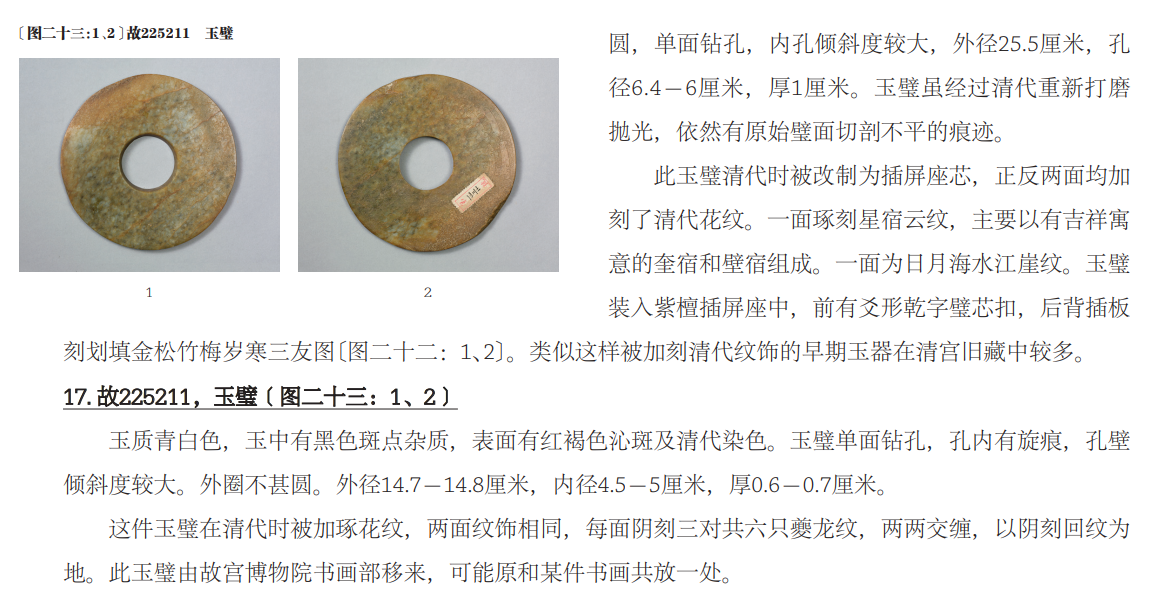

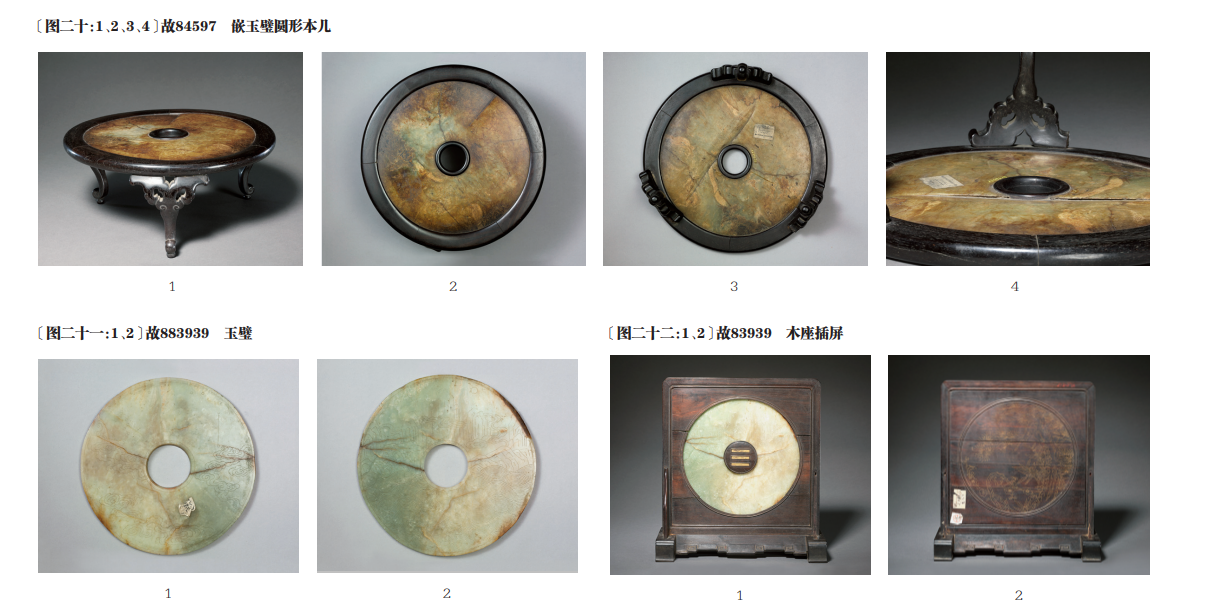

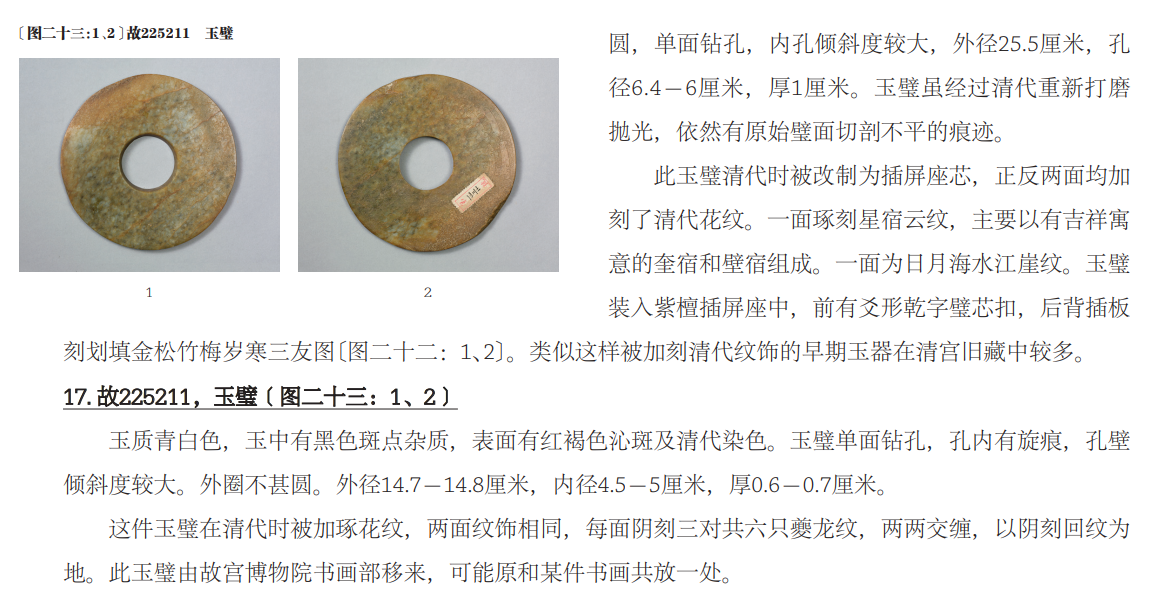

16. 故83939,玉璧〔图二十一:1、2〕

玉璧由糖白色过渡到青绿色,玉中有糖色、水线还有白斑。边缘及绺裂处也有清代后染色。玉璧不甚

二 建国以后新收玉璧

二 建国以后新收玉璧

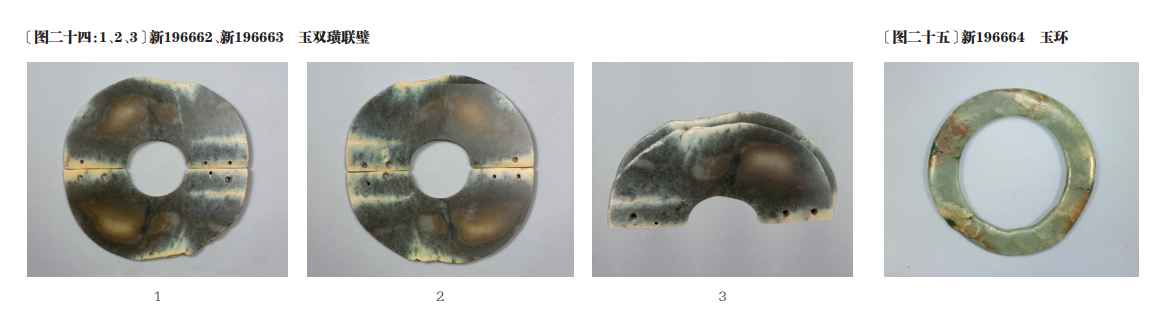

1. 新196662、新196663,玉双璜联璧〔图二十四:1、2〕

玉璧由两件大小、弧度基本一致的片状玉璜对接而成,玉质本为白色,但是被大片的糖色包围,并有较 厚的乳白色风化石皮。糖色向乳白色风化皮过渡地带有大量的黑色蚁状斑点。新196662玉璜,长20.4厘米,

高10厘米,厚0.7厘米;新196663玉璜,长20.2厘米,高10厘米,最厚0.7厘米。两件拼对在一起组成一件 璧,外径20.2-20.4厘米,内径7.5厘米。两件玉璜采用成型对开的方式制作,所以在玉料、大小及钻孔方面 基本一致〔图二十四:3〕。新196662玉璜的两侧一边两孔,一边一孔。新196663玉璜的两侧各有两孔,用时 以麻绳相联,即成一璧。玉璧边有残缺,应是就料而为。

高10厘米,厚0.7厘米;新196663玉璜,长20.2厘米,高10厘米,最厚0.7厘米。两件拼对在一起组成一件 璧,外径20.2-20.4厘米,内径7.5厘米。两件玉璜采用成型对开的方式制作,所以在玉料、大小及钻孔方面 基本一致〔图二十四:3〕。新196662玉璜的两侧一边两孔,一边一孔。新196663玉璜的两侧各有两孔,用时 以麻绳相联,即成一璧。玉璧边有残缺,应是就料而为。

这两件玉璜于1986年由甘肃人赵旭信捐献,同地出土的还有一件玉环。据赵旭信讲,这三件玉器于

1986年4月在甘肃省镇原屯字白马出土,出土点距离地表约两三米深。笔者查阅地图,镇原县隶属于甘肃省 庆阳市,屯字镇在庆阳市东南,因距时已远,不知白马是否指白马村,白马村在屯字镇东3公里的景家洼,当地有白马庙,古城白马池,白马泉,故不知此白马到底是指哪一个?总之,这三件玉器的出土地点靠近 出土齐家文化玉器的大坬山,从器型、玉质分析应为齐家文化玉器。另外,据调查,在庆阳市博物馆和华池 县博物馆,也藏有征集于本地的齐家文化玉器,可以确定的为三件,分别为玉锛、玉铲、玉环,而附近的平凉 市,其各地县博物馆收藏的齐家文化玉器有近百件之多,其中就有联璜玉璧,可知此片区域是齐家文化玉 器的一个集中发现地点。

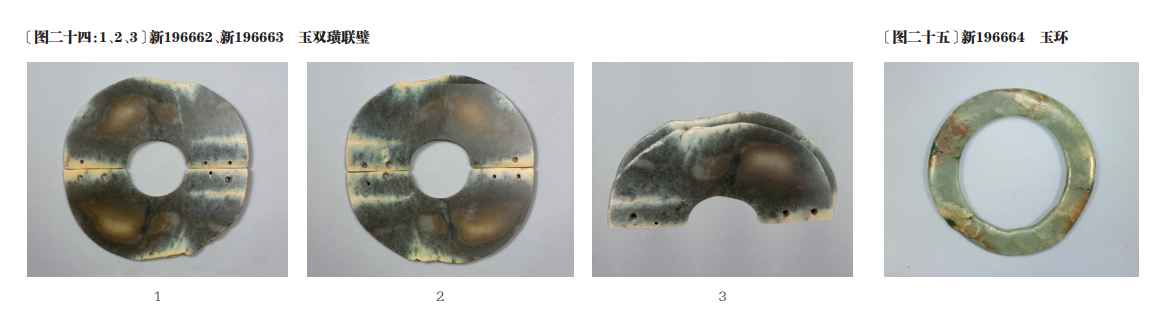

2. 新196664,玉环〔图二十五〕

孔壁倾斜度较大,孔边缘有钻孔取芯时敲击遗留下来的振截痕。玉璧切剖十分不平,厚薄不均,两面均有 片切割痕迹,并有片切割震断时遗留的齿牙形断茬痕。外径26.8-27.2厘米,内径5.5-6厘米,厚0.4-1.4厘 米。此玉璧于1956年由文物局调拨给故宫博物院,原是岳彬所藏文物。

2. 新196664,玉环〔图二十五〕

玉质青绿色,有绺裂,曾断裂,后粘补。外缘还有红色沁斑。玉环内外圈均不圆。外径9.65厘米,内径6.5厘米,厚0.4厘米。玉环中间微弧凸,两边缘渐收成刃状,但不锋利。

这件玉环与上述两件玉璜同为甘肃人赵旭信捐赠,亦出土于同一地点,但这件玉环无论从玉料还是造型 特征看,似乎和齐家文化有所区别,反而与东北地区出土的玉器相似。联想到近些年齐家文化地区常常出土 具有其他文化区域特征的玉器,笔者认为这件玉器并非齐家文化,而是来源于东北地区文化的玉器,与吉林 出土的史前玉器有一定的相似性,推测是通过上层交流或者战争到了齐家文化地区。

3. 新10335,玉璧〔图二十六〕

玉质十分斑杂,主体为青绿色,间有白花、黑点、红褐色风化皮和沁斑,五彩斑斓,呈条带状分布。总 体看来透闪石化程度不够。玉璧不圆,边缘有缺,单面钻孔,外径19.1-19.2厘米,内径4.7-5.1厘米,厚0.8-1厘米。器身有明显的片切割痕及切割完敲击震断的不规则的锯齿痕。钻孔处也有取钻芯时的振截痕。

6. 新98936,玉璧〔图二十九:1、2〕

玉料本为青玉,但被大面积的糖色包围,边缘还有些土沁斑。玉器切剖不甚圆,且厚薄不均,外径10.5厘米,内径4.2厘米,厚0.4厘米,单面钻孔,小孔径处有敲击取芯留下的振截痕。此玉璧1957年收购自振寰 阁,还保留着当时的标签“特艺公司前门经营管理处”。

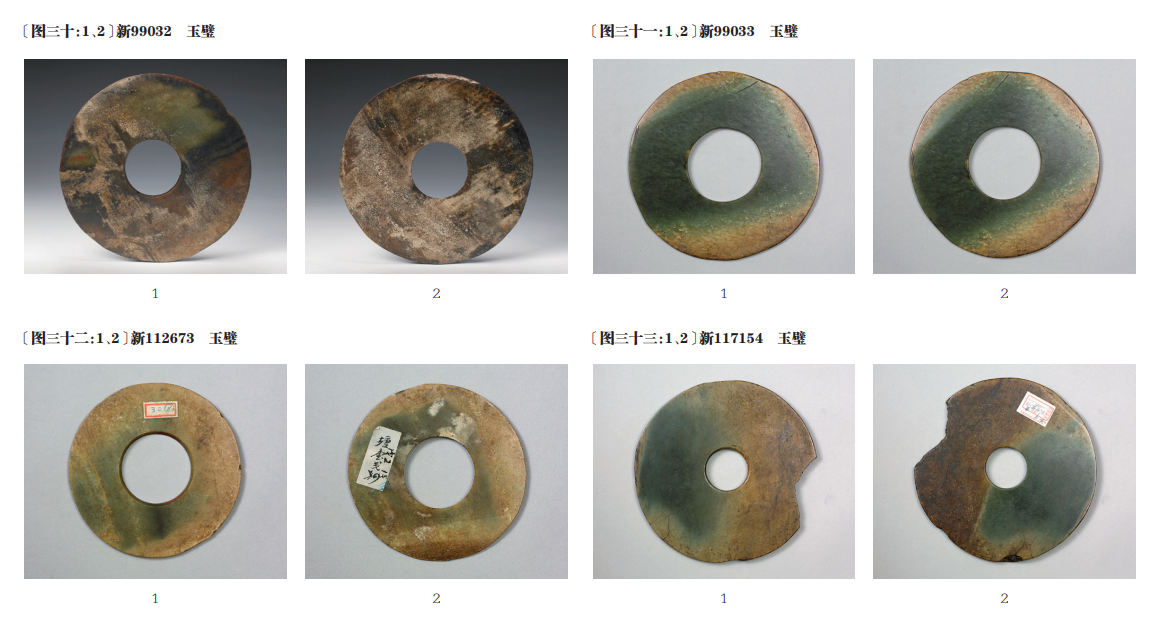

7. 新99032,玉璧〔图三十:1、2〕

玉璧颜色斑杂,主体仅有小部分还可看到青绿色的玉质,大部分为褐糖色,另有近一半的褐色风化皮 色。另一面则有大面积的灰白色沁斑。玉璧单面钻,孔壁有一定的倾斜度。厚薄稍不匀,外圈圆度不够,器 身有片切割痕迹。外径18.7厘米,内径5.5-5.6厘米,厚0.55-0.6厘米。此玉璧调拨自文物局,为1957年收 购于振寰阁之物。

8. 新99033,玉璧〔图三十一:1、2〕

玉质深绿色,外围三面有黄褐色风化皮。玉璧单面钻孔,孔壁倾斜度很大,外圈采用切方为圆的方法,逐步倒角故不够圆整。外径17.2-17.4厘米,内径6.7-6.8厘米,厚0.3-0.65厘米,器身有多处片切割痕 迹,厚薄不匀。此玉璧调拨自文物局,为1957年收购于振寰阁之物。与前述故8390、故83905、故83941、故83997、故84003号玉璧玉料及风化皮壳基本相同。

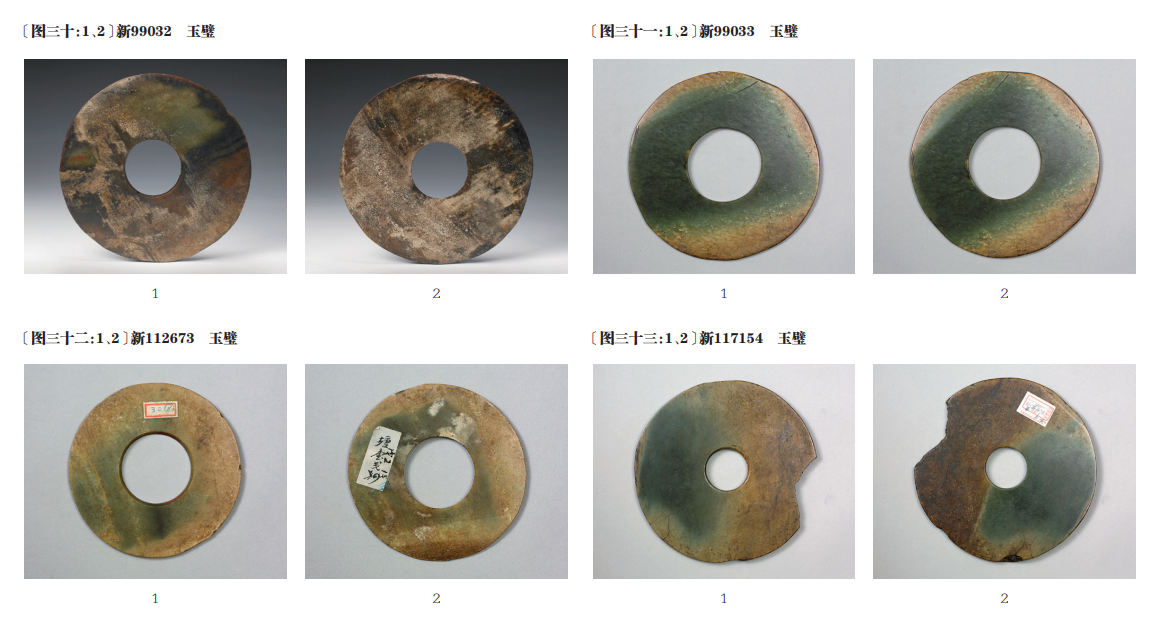

9. 新112673,玉璧〔图三十二:1、2〕

9. 新112673,玉璧〔图三十二:1、2〕

玉璧中央青绿色,绿中有黑色斑块及斑点。绿色玉质外有部分糖色,璧面的三边部分均被灰白色至褐色 的风化石皮包围。单面钻孔,孔壁倾斜度较大,外周不圆,厚薄不匀,外径12.5-12.8厘米,内径5-5.4厘 米,厚0.15-0.5厘米。璧面有片切割痕迹,切割的极为不平整,一面有弧凸现象。此玉璧于1959年11月由 文化局调拨交给故宫博物院,原为陈鉴塘之物。

10. 新117154,玉璧〔图三十三:1、2〕

玉质深绿色,有大面积深灰色风化皮及黄褐色沁。玉璧已残缺一块。单面钻孔,外周亦不甚圆,厚薄不 匀。外径21.9厘米,内径5-5.1厘米,厚0.8-1厘米。此玉璧于1957年收购自特艺公司前门经营管理处,当 时定时代为周,名为“玉拱璧”。

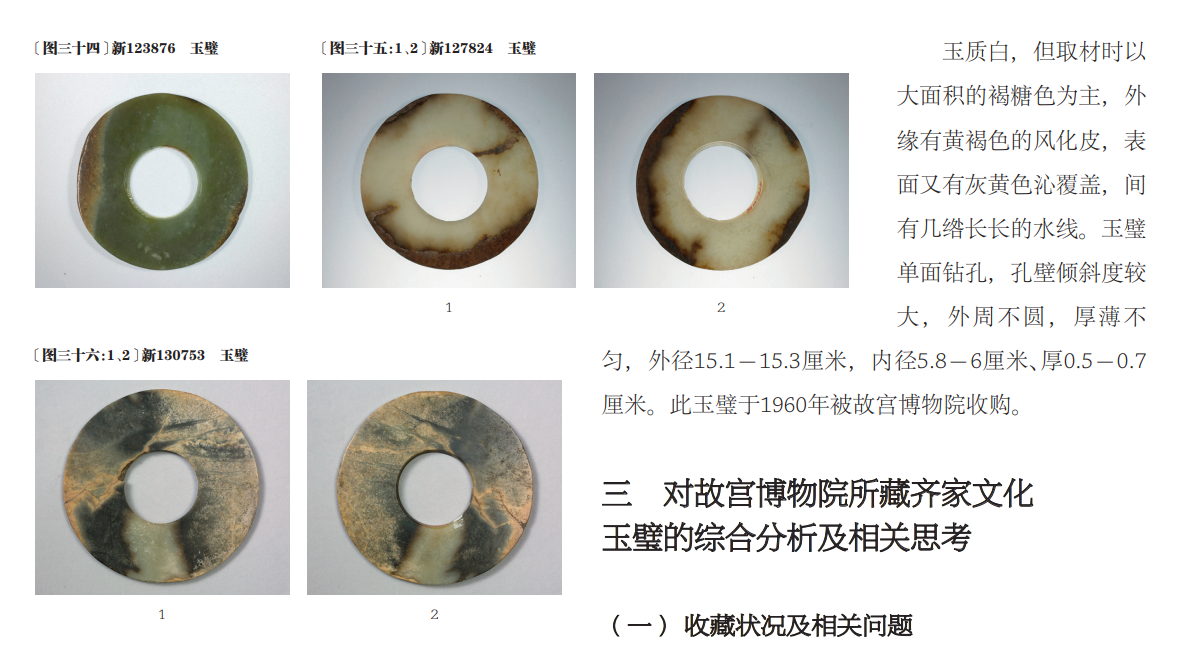

11. 新123876,玉璧〔图三十四〕

玉质青绿色,外缘有灰色及黄褐色风化皮和沁色。单面钻孔,外周不甚圆。外径8.8厘米,内径3.7厘 米,厚0.4厘米。此玉璧于1959年被收购入藏故宫博物院。

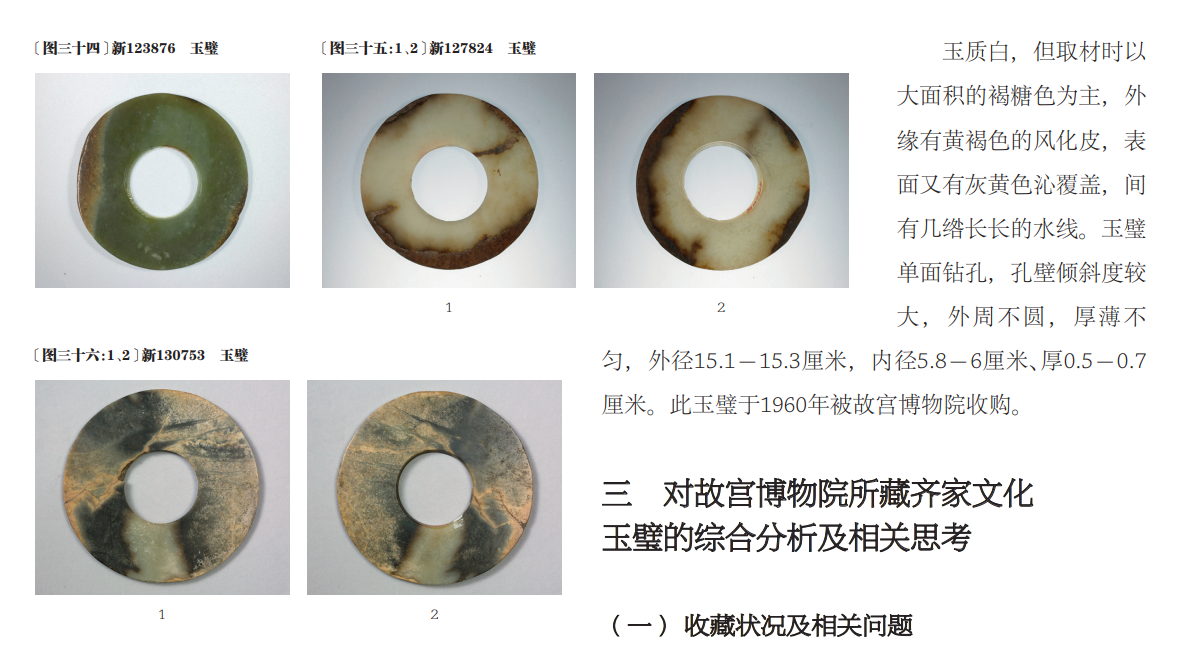

12. 新127824,玉璧〔图三十五:1、2〕

玉质白,温润,外围有糖色,并有黄褐色风化皮。单面钻内孔,孔壁倾斜度较大,在小孔一面有敲击振 断取芯后留下的振截痕。玉璧外周不甚圆,厚薄不匀,但有后期盘玩的包浆。外径10.9厘米,内径4.6-5.5

厘米,厚0.5-0.6厘米。此玉璧于1960年被收购入藏故宫博物院。

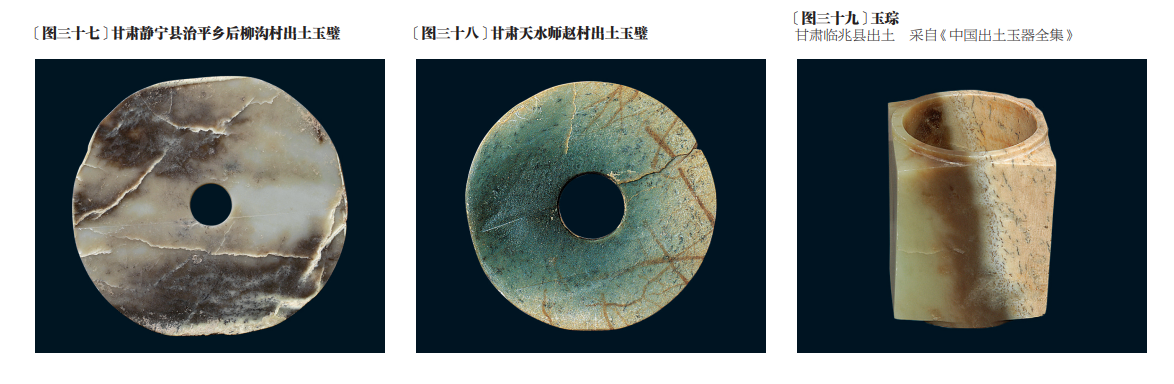

13. 新130753,玉璧〔图三十六:1、2〕

1. 故宫博物院所藏的这批齐家文化玉璧以清宫旧藏为多,达20余件。5件刻有乾隆御制诗,说明至少到 清中期,齐家玉器已有出土并进入宫中。另外,清末民国时期金石学家吴大澂所著的《古玉图考》中曾收录有 一些璧琮器

1. 故宫博物院所藏的这批齐家文化玉璧以清宫旧藏为多,达20余件。5件刻有乾隆御制诗,说明至少到 清中期,齐家玉器已有出土并进入宫中。另外,清末民国时期金石学家吴大澂所著的《古玉图考》中曾收录有 一些璧琮器

‹1›,后部分辗转入藏上海博物馆,黄宣佩、王正书两位先生曾对其进行过考证,发现齐家文化玉 器有璧4件、琮2件、刀3件、铲1件‹2›。这些玉器加上世界各大博物馆在20世纪60年代以前购藏的带有明显出土 痕迹的齐家文化玉器,说明一直到清末民国时期,齐家玉器依然还有出土,并且数量不在少数,也可见当年 齐家文化玉器的制作和使用曾经繁荣一时。

2. 清宫旧藏玉璧许多存在染色现象,这种染色现象在清代玉器中,尤其是乾隆时期收藏的古玉器中多 见,常常是为了遮盖绺裂瑕疵而有意为之,高古玉器上常会染红色,而当时作玉为了遮绺掩瑕常会染成黄 色。另外还有少部分玉璧存在重新打磨、抛光的现象。这种重新打磨是清代为了加刻乾隆御制诗文或者为了 加刻纹饰而进行的处理,也有的是为了重新利用,如为了能平整地装入插屏而稍加打磨,但一般不对器物原 貌进行大的改动。

3. 建国以后故宫博物院新收入的玉璧主要为捐献、收购和没收之物,时代集中于20世纪50年代和60年代 初期,这批玉器不见后期的改制、打磨和染色现象,较多地保留了出土时的原状。其中的玉璜联璧有较为明

的玉璧同时还带有风化皮。这些特点与目前发现的齐家文化玉器也非常类似〔图三十九〕

确的出土地点,代表了西周以后的工艺特征.

(二)工艺问题

故宫博物院所藏的这批玉璧较多地显示了齐家文化玉璧的特征:在成型方面,均采用片切割方法,玉璧 上常会留下或多或少的片切割痕迹,有些器身留有一道,有些正反两面留有两道切割痕,切割时常常留下因 对切错位而形成的高低台面,以及对切到底时敲击使之断裂而留下的锯齿痕,这些锯齿痕有些后期被打磨光 滑,有些并无修整。玉璧切剖时往往不平整,常常产生厚薄不匀的现象,有些玉璧侧看有明显的弧度,置之 桌面亦不平整。玉璧的外缘也多不规整,往往采用先切割成方,后逐渐去角磨圆的方法,逐渐由方变圆,并 且有些玉璧还保留了直的方边,如故83997、新51578、新123876号玉璧等。玉璧的钻孔基本采用单面钻,有 些孔壁的倾斜角度较大,并且在钻到底部时,孔径变小,留下因敲击振断而形成的毛茬,邓淑苹先生称其为 振截痕,这些痕迹后期有的经过打磨,有的并无再行打磨,故邓淑苹先生就此认为齐家玉璧并非用于人手腕 套戴‹2›,有一定道理。

因考古材料可比对者并不丰富,笔者并没有对这批玉璧进行分期,但是从玉璧的制作工艺上来看,笔者 认为还是有早、晚之分的。除却在清代时经过后期打磨改制的玉璧外,这批玉器中一些切割痕迹较重、切剖不 平、钻孔粗糙、有明显振截痕、后期打磨也不精细的玉璧,笔者认为时代稍早。相比之下,那些用料较好,切 剖较为规整,且切割痕迹留下较少,钻孔及外缘做的较为圆整的玉器,可能为齐家文化鼎盛时期的作品,至 于其年代是否已进入齐家文化晚期还需进一步深入研究。

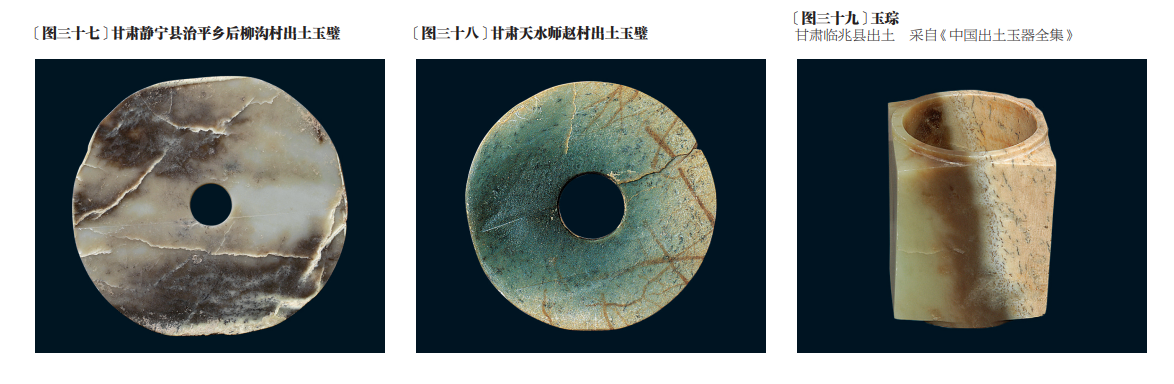

(三) 玉料问题

故宫博物院所藏的这批玉璧,目测均为透闪石玉料。只有个别玉璧因清代染色以及沁色过重看不出玉 质原色,但其他玉璧或多或少都能看出温润的玉质本色。玉料的原色有白玉、青玉、深绿色玉、灰白色玉等,其中的白色玉料与甘肃静宁县治平乡后柳沟村出土的玉璧相似〔图三十七),另外,如故83900、故83905、故83941、故83997、故84003号绿色玉璧的玉料与师赵村出土的玉璧也十分相似〔图三十八〕。需要注意的是,故宫博物院所藏的大多数玉璧都有其他杂色的侵入,最多的是糖色,分浅糖色到深褐糖 色多种色调,一般位于玉璧外围,从部分糖色到三面糖色,只有少数几件全部被糖色环绕。另外,许多带糖

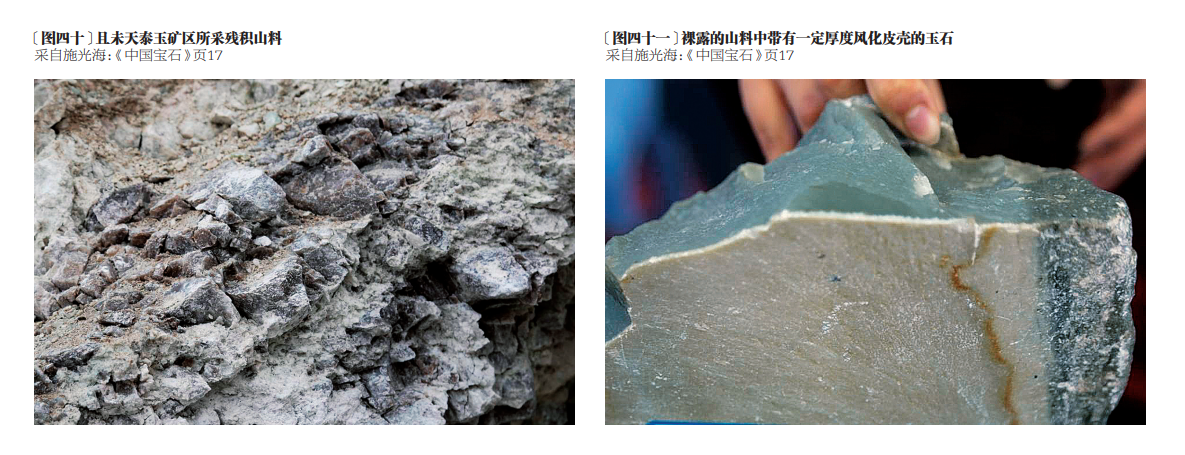

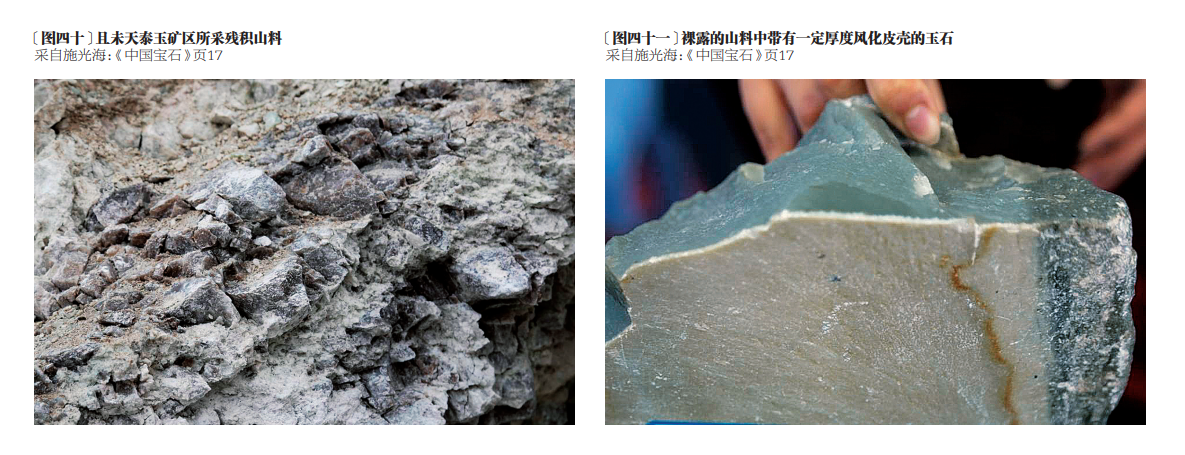

齐家文化玉器上的风化皮色并非玉器子料的外皮,也非在河流中冲刷而成,而是玉矿在自然环境中长期 被辐射、雨淋等自然风化所致。中国地质大学珠宝学院施光海教授经过多年对玉矿的野外调查后发现,不同 的山料有不同的表现形式,依据产状、位置、有无接触空气、水的作用等因素可以对山料再进行分类:一是深 部山料,即此类原料未经过任何物理和化学风化作用,没有任何后期外来物质注入,是真正的原生矿。二是 残积山料,矿石原料被风化土层掩盖,基本无风吹日晒,但多数会遭遇水沁或过水,这样就容易有外来铁质 的侵入等,会形成风化层,有的还可出现满皮。三是裸露的山料,即原料裸露于空气中或者有裂隙通达表 面,无土覆盖,经受辐射、风吹和雨淋后两种玉料虽然是山料,但是都可能形成糖色和风化皮〔图四十、四十一〕,有些风化皮还十分厚。经检测,风化皮的部分依然是透闪石质,其风化皮常常是灰白色,如果有 铁分子侵入,也常常会形成褐色或黑色的水草纹,呈蚁状分布。笔者认为,齐家文化玉器中一部分带有糖色 以及风化皮的玉器应该采自山料,而并非河中子料,只是这种山料距离地表很近或就裸露于地表,常年受日 晒雨淋,极易形成糖色和风化皮。想来齐家人并不认为这种糖色和风化皮是缺憾,反而认为这样更彰显玉器 颜色多层次的美,所以在制作玉器时,不仅没有将其去掉,而且故意留皮制作以示美观。笔者认为齐家文化 玉料主要是就地取材,这和目前考古及地方玉矿的发现基本吻合。

2011-2014年,甘肃省文物考古研究所对肃北县马鬃山镇的河盐湖径保尔草场和寒窑子草场两处玉矿 遗址进行了调查和发掘。径保尔草场在镇西北约22公里,调查确定径保尔草场遗址面积约600万平方米,发 现了古矿坑266处,均为露天开采。发掘的半地穴式房址多为拣选玉料的作坊,在作坊遗址中,发现了玉料 与毛坯。玉料的形体不大,有的是初选后的精料,有的是边角废料,多为青色玉,青灰色玉、浅黄色玉、糖 色玉,少量为白玉,均是透闪石玉料。玉料外有或薄或厚的石皮,多呈白色、黄色或者绿色。毛坯料形体较 小,形制一般不规则,局部经过磨制,较光滑。发掘者认为:遗址年代跨度较长,上限是四坝文化,经骟马

文化,下限应到汉代。寒窑子草场在马鬃山镇东北37公里处,也发现了矿坑6处,石料堆积2处,其玉矿遗址 规模较小,玉料多为青玉,且以露天开采为主,据介绍说最早开采时间为骟马文化时期

文化,下限应到汉代。寒窑子草场在马鬃山镇东北37公里处,也发现了矿坑6处,石料堆积2处,其玉矿遗址 规模较小,玉料多为青玉,且以露天开采为主,据介绍说最早开采时间为骟马文化时期

除马鬃山以外,这 些年在甘肃境内的马衔山、武山、临夏等地区也都发现了玉矿资源,只是前些年一直没有考古或地质工作者对 其进行实际详细的调查研究,这些消息最早源自制作仿古玉器以及对玉料比较关心的玉雕界人士及收藏家。

根据近年发现,将部分玉矿与齐家玉器比对后可知,齐家文化玉器的玉料极可能来源于甘肃地区,当时 人类选料主要是就地取材,就近取材.

四 结语

故宫博物院所藏的这批齐家文化玉璧均为传世品,除个别有大致的出土地点外,其他均属于历代传世之 物,但因大多流传有序且入宫较早,可信度较高。笔者在此对其来源及器物特征详细梳理并进行综合分析,从玉料、玉料上的糖色和风化皮等次生变化、治玉工艺中的钻孔、外缘的制作以及切割痕迹等多方面与齐家文 化目前出土与征集可信的玉璧对比,认为这些玉璧应归属为齐家文化玉器。在此统一归类公布发表,以期对 齐家文化玉器研究有所补充。另外笔者支持齐家文化玉料就地取材之说,并不认为此时和田玉已进入中原,零星的白色玉料可能来源于甘青交界处玉矿或青海昆仑玉。

[作者单位:故宫博物院器物部] (责任编辑:项坤鹏)

时间:2023-06-11 来源:故宫博物院器物部 打印页面 阅读()

相关内容

Copyrights© All Rights Reserved 版权所有 甘肃省齐家文化研究会

甘肃省齐家文化研究会 广河县齐家文化博物馆 主办

地址:广河县城关镇河北新区广仁街1号 邮编:731300 电话:0930-5936016 传真:0930-5936016

陇ICP备2021002768号  甘公网安备62292402000104号

甘公网安备62292402000104号

技术支持:甘肃南博网络科技有限公司