【学术研究】彩陶刻符是书法的源头---------以甘肃临夏彩陶为例——徐光文

关键词:彩陶书法 源头 临夏

甘肃临夏,古称“枹罕”、“河州”。历史悠久,文化灿烂。1.5万年以前就有人类在此繁衍生息。是古丝绸之路南道的要冲,唐蕃古道的重镇,茶马互市的中心。

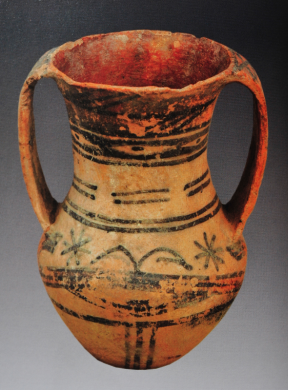

新石器时代繁荣的黄河彩陶群是中华民族早期文明的实物见证。从甘肃秦安的大地湾文化到仰韶文化、马家窑文化和齐家文化,彩陶经历了产生、发展、繁荣、流变到衰落的漫长过程。出土了数以万计的彩陶。临夏作为彩陶文化的富矿区,出土了大量的彩陶,被誉为“中国彩陶之乡”。现藏于中国国家博物馆,被郭沫若先生命名为 “彩陶王” 的彩陶就是其中的代表。在这些出土的彩陶和彩陶残片上发现了大量的刻画符号。

现藏于临夏州博物馆的马家窑文化半山类型人马纹双乳鋬彩陶中的小罐和现藏于康乐县博物馆的圆圈纹彩陶壶中的“×”符号(见《古陶神韵》53页,2012年版。《临夏彩陶》42页,甘肃人民美术出版社,2005年版)及菱格锯齿纹彩陶壶中的“井”字符号(见《古陶神韵》57页),马家窑文化马厂类型的平行纹彩陶壶中的“三”字符号(见《临夏彩陶》67页),辛店文化张家嘴类型双沟纹大双纹彩陶罐中的 “米”和“二”符号(见《古陶神韵》110页,《临夏彩陶》109页),还有张家嘴类型“×”字符号纹彩陶罐(见《临夏彩陶》111页)都是刻画符号。这种符号被有些人称为“陶文”,也有人称作“图像文字”。西北民族大学图书馆光长陈自仁先生在《陵谷沧桑—八千年陇文化》(甘肃人民美术出版社,2014年版)一书中把陶文称为文字的萌芽。美学家宗白华先生认为:“汉字最初是纯图画期,然后出现的是图画佐文字期,然后就是纯文字期”。

1981年,兰州交通大学艺术学院教授蒋书庆(甘肃临洮人,1964年从西北师范学院美术系毕业分配到临夏从事教学当时他在临夏),在临摹彩陶图案时发现,临夏市南龙乡张家咀村出土的一件马家窑文化半山类型彩陶罐上面有符号纹饰,符号的形式及表现手法与甲骨文“燎”字的构形方式及写法竟不谋而合。同样在距今9000-7800年的河南舞阳贾湖遗址中发现在龟甲、骨石、陶器上均有刻符。一共在17个器物上,刻有20来个单体符号。著名国学大师饶宗颐认为:“贾湖遗址刻符对汉字来源的关键性问题,提供了崭新的资料。”1978年考古发现于甘肃省秦安县的大地湾遗址出土了中国最古老的彩陶三足钵等200多件文物。出土的陶器上固定刻画有10多种彩绘符号。中国科技大学古文字研究组经过长期论证和美国学者哈勃特教授合作撰写了《最早的书写:中国河南贾湖遗址公元七千纪的符号使用》论文,发表在国际文物界的权威杂志《考古》上。

1921年首次发现于河南省渑池县的仰韶文化(彩陶文化)中的西安半坡遗址中发现在133件陶钵和残片上同样也刻绘有27种各类符号。临潼姜家寨遗址发掘的陶器上有刻绘符号120多个,共计38种。青海乐都柳湾遗址出土的马家窑文化马厂类型的部分彩陶上也刻画有一些符号。 这些符号是陶器制造者的记号,或代表氏族的徽号,还是我国最原始的古文字?这至今还是一个谜。“早在四五千年前,先民就在抟泥制陶的生产活动中与文字结下了深厚的机缘,马厂类型的彩陶文物中,描绘符号300种之多,这些酷似文字反复出现的记录符号,远比甲骨文早1000多年。”(《乐都人文印象》周尚俊著,兰州大学出版社,2013年版)出土于新石器时代大汶口文化遗证的一些陶符,有的研究者认为这几个符号是原始文字(如柳湾彩陶刻画符号)。这难道是偶然吗?王志俊先生在《关中地区仰韶文化刻绘符号概述》中说:“仰韶刻符和商代甲骨文、金文是一脉相承的,甲骨文、金文是仰韶文化的发展。” (见《考古与文物》,1980年第3期)陈振濂则把陶文认为是最早可见的现存文字。(见《书法美学》62页)兰州大学教授张崇琛认为“陶文是文字的雏形”(见《中国古代文化史》,甘肃人民出版社,2005年版)唐兰先生把陶文称为“我国现行文字的远祖”(见从大汶口文化上的陶器文字看我国最早文化的年代》,1977年7月14日《光明日报》。

经过一大批专家学者的长期研究,认为这些彩陶刻画符号具有文字的性质,与汉字的产生有着密切的联系。文字学家、训沽学家于省吾说:“这种陶器上的简单文字,考古工作者以为是符号,我认为这是文字起源阶段所产生的一些简单文字,仰韶文化距今有6000多年之久了,那么,我国开始有文字的是时期也就有6000多年之久了,这是可以断定的”。郭沫若认为“半坡遗址是新石器时代仰韶文化的典型,以红质黑纹的彩陶为特征,彩陶上的那些刻画符号无疑是具有文字性的符号,可以肯定地说是中国文字的起源,或者中国原始文字的孑遗。仰韶、龙山疑已进入有文字时期。今来观先民遗址,陶器破片上见有刻纹,其为文字,殆无可疑。”著名历史学家、甲骨文专家李学勤也认为:“总的来说,从仰韶文化以来,陶器符号可以说是向甲骨文那样的文字趋向”。刻画也就是契刻,它与“六书”中之“指事”(视而可识,察而见意)极为近似。契刻计数的事,古已有之。《释名》云:“契,刻也,刻识其数也。”《列子·说符篇》:“宋人有游于道得人遗契者,字起源阶段所产生的一些简单文字,仰韶文化距今有6000多年之久了,那么,我国开始有文字的是时期也就有6000多年之久了,这是可以断定的”。郭沫若认为“半坡遗址是新石器时代仰韶文化的典型,以红质黑纹的彩陶为特征,彩陶上的那些刻画符号无疑是具有文字性的符号,可以肯定地说是中国文字的起源,或者中国原始文字的孑遗。仰韶、龙山疑已进入有文字时期。今来观先民遗址,陶器破片上见有刻纹,其为文字,殆无可疑。”著名历史学家、甲骨文专家李学勤也认为:“总的来说,从仰韶文化以来,陶器符号可以说是向甲骨文那样的文字趋向”。刻画也就是契刻,它与“六书”中之“指事”(视而可识,察而见意)极为近似。契刻计数的事,古已有之。《释名》云:“契,刻也,刻识其数也。”《列子·说符篇》:“宋人有游于道得人遗契者,归而藏之,密数其齿,告邻人日,吾富可待矣。”陇上著名学者冯国瑞先生在《炳灵寺石窟勘察记(初步调查报告)》附录《炳灵寺石窟初步勘察记中在临夏区所获文物》中说:“小罐双耳在口边,耳面有人形做 字,与甲骨、金文的“子”有关。罐腹周围一尺二寸,高四寸余,红色,有害色的渔猎时代的连环画,做不同姿态的鹿六双,每双头前均由网做提套状,网画在一“田”字形,或斜或正,即后来网罟的实物形象。如说文“毕”“冈”等字形象,六双鹿的画意,头的前瞻和后顾,腿的屈伸等很像龟甲卜辞里的“鹿”“尘”二字的各种不同姿态。”甘肃省著名学者秋子先生则把彩陶刻画符号称为“先文字”和“书法始祖”。他在《中国上古书法史》中提出一个观点:“汉字的起源,即书法的起源。仰韶文化早期的秦安大地湾遗址彩陶刻画符号,东乡县、青海乐都县马家窑文化柳湾遗址彩陶刻画符号,即汉字产生时期‘先文字’的重要佐证”。刘涛在他的专著《字里千秋·古代书法》(生适·读书·新知三联书店,2007版)一书中说:“近几年在陕西、山东等地出土的新石器时期我们见到一些刻画符号,有的抽象,有的具象。这此符号应该是汉字起源阶段的文字或者说是有文字性质的符号。”

文字是记录语言的符号,是交流思想的工具。范曾先生在《中国画法研究》一书中说:“全世界古往今来的文字,都是一种符号。符号的组合构成章句,成为人类的思想语言,以至于成为人文作品的载体。”

文字的产生是社会进入文明时期的重要标志。文字是语言的书面形式。书法是关于汉字书写的一门艺术,浅显的说,书法艺术就是写字的艺术。书法起源于实用的需求。彩陶的出现是人类进入新石器时代的重要标志之一,它适应农业生产、定居生活的需求而产生的用具。马家窑文化是彩陶文化的巅峰。马家窑是以1924年瑞典考古学家安特生在甘肃省临洮县马家窑村麻峪口第一个发现的一处著名遗址而以发现地命名的。它属于黄河上游新石器时代晚期文化,上承仰韶文化庙底沟类型,下接齐家文化。年代大约为公元前3300——前2050年。可分为马家窑、边家林、半山、马厂四种类型,代表四个不同发展时期。马家窑文化最显著的特征是制陶业非常发达,彩陶形成了绚丽、典雅的艺术风格。彩陶艺术不同于岩画、壁画,它的重要特点之一就是自它诞生之日起就与原始先民的日常生活和审美情感有着密切联系。中国书法的艺术语言是点、画,也就是线条。书法艺术也就是线条艺术。线条的长短、粗细、方向的变化构成了书法艺术。线条是书法最基本的艺术词汇。彩陶中的纹饰中的线条及刻画符号具有书法的点画意味。它们都注重线条内部的变化,追求线条本身的质量。同时,彩陶纹饰体现着斜正、疏密、动静、虚实、曲直、方圆的“对比”,有变化、对称、想错的技巧。这些是与书法艺术是完全一致的。书法艺术体现着中国传统的“阴阳”辩证法。正因为有了这些变化,书法才出现了千姿百态、底蕴浑厚的艺术形象。传统书法理论讲“计白当黑”就是阴阳的表现之一。傅抱石先生曾说:“中国文字为线组成它的结体,无论笔画繁简,篆隶或其他书体,都可在一个方形的范围内保持非常调和而镇静岩画、壁画,它的重要特点之一就是自它诞生之日起就与原始先民的日常生活和审美情感有着密切联系。中国书法的艺术语言是点、画,也就是线条。书法艺术也就是线条艺术。线条的长短、粗细、方向的变化构成了书法艺术。线条是书法最基本的艺术词汇。彩陶中的纹饰中的线条及刻画符号具有书法的点画意味。它们都注重线条内部的变化,追求线条本身的质量。同时,彩陶纹饰体现着斜正、疏密、动静、虚实、曲直、方圆的“对比”,有变化、对称、想错的技巧。这些是与书法艺术是完全一致的。书法艺术体现着中国传统的“阴阳”辩证法。正因为有了这些变化,书法才出现了千姿百态、底蕴浑厚的艺术形象。传统书法理论讲“计白当黑”就是阴阳的表现之一。傅抱石先生曾说:“中国文字为线组成它的结体,无论笔画繁简,篆隶或其他书体,都可在一个方形的范围内保持非常调和而镇静的美的平衡。”李泽厚先生在《美的历程》(安徽文艺出版社 1994年版)一书中说:“它更以其净化了的线条美---比彩陶纹饰的抽象几何纹还要更为自由和更多样的线的曲直运动和空间构造,表现出和表达种种形体姿态、情感意识和气势力量,终于形成了中国特有线的艺术—书法。”德国古典美学家康德说过:“线条比色彩更具审美性质”。钟繇在《笔法》中说:“笔迹者,界也;流美,人也。”刘正成在《书法艺术概论》(商务印书馆 2014年版)中说:“河姆渡文化是旧石器时代的文化距今六七千年以前的原始刻画符号,应该属于中国先民最早的一种书写的书法行为之一。” 蒋书庆先生说:“彩陶的符号形式标志着新的文化时代的到来,也就是文字符号的成熟与发展。”兰州大学教授张崇琛在《中国古代文化史》(甘肃人民出版社,2005年版)中曾说:“仰韶文化、大汶口文化和良渚文化遗址中发现的早期文字均可算作中国书法艺术的源头。”《中国少年儿童百科全书:精华版》(邢涛总主编浙江教育出版社、2011年版)一书中直截了当地说:“书法艺术起源于原始的刻画符号。”吴天祥主编的《写字与书法)一书说:“原始刻符的这种意象特征是中国文字的雏形,也是中国书法艺术的源头和先导。”胡传海在所著的《笔墨氤氲---书法的文化视野》(复旦大学出版社,1998年版)中说:“从实证意义看,书法无疑起源于符号的刻画。”

彩陶体现着我们原始先民的智慧,体现着先民对美的追求和探索。书法这种意蕴深邃的抒情艺术,既有文字内容的表意之美,又有文字造型的形体之美。二者关系密不可分。彩陶乃文字的雏形,是书法之源头。

参考书目

《文字学》 顾正编著 甘肃教育出版社 1988年版

《中国的书法》 任继愈主编 欧阳中石等著 商务印书馆 1997年版

《甘肃书法史》 张永基 刘云鹏著 大众文艺出版社 2011年版

《临夏彩陶》 临夏州政府秘书处 临夏州文化出版局编 甘肃人民美术出版社 2005年版

《古陶神韵》马颖主编 2012年版

《中国古代书法咏论》 张文轩著 甘肃人民美术出版社 2012年版

《书法教程》欧阳中石 徐元闻主编 高等教育出版社1994年版

《简论北宋尚意书风书法人格化特征》 张晓林 《青海省第三届书法理论研讨会论文集》 青海省书法家协会编

《书法美学》 陈振濂编著 陕西人民美术出版社 2000年版

《沉睡的记忆》 霍福著 青海民族出版社 2010年版

《永靖炳灵寺石窟研究文集》 郑炳林 石劲松主编 甘肃文化出版社 2011年版

《千年回眸:历史卷》张克复 张国藩著 敦煌文艺出版社2010年版

《古道意象》程金城主编 敦煌文艺出版社 2010年版

《中国书法艺术与传统文化》金开诚著 《中国高端讲座》第1辑 海南出版社2006年版

《彩陶艺术简史》蒋书庆著 上海人民美术出版社2007年版

《敦煌风续话》秋子著 甘肃人民美术出版社2014年版

《中国彩陶艺术论》程金城著 甘肃人民美术出版社2008年版

《中国书法简史》钟明善著 河北美术出版社1983年版

(原载于《中国书法报》2016年8月2日,后又进一步补充)

Copyrights© All Rights Reserved 版权所有 甘肃省齐家文化研究会

甘肃省齐家文化研究会 广河县齐家文化博物馆 主办

地址:广河县城关镇河北新区广仁街1号 邮编:731300 电话:0930-5936016 传真:0930-5936016

陇ICP备2021002768号  甘公网安备62292402000104号

甘公网安备62292402000104号

技术支持:甘肃南博网络科技有限公司