二里头贵族阶层酿酒与饮酒活动分析:来自陶器残留物的证据

一 引言

中国酿酒和饮酒历史悠久,最早可以追溯到距今约9000年,以河南贾湖遗址和浙江上山文化桥头遗址小口鼓腹陶罐的残留物分析结果为代表。这些陶器曾经盛放过发酵酒。其中,贾湖遗址陶罐中发现了水稻、蜂蜜和水果[1],而桥头遗址以曲为糖化发酵剂,以大米为主要原料,并伴有薏苡和块茎类植物[2]。新石器时代中期(距今约7000年—4900年),用于酿酒和饮酒的陶器类型在各区域更加多样化。在黄河中游地区,仰韶文化的典型器物小口尖底瓶是酿酒及饮酒的器物[3]。同时,在黄河下游地区,各种制作精美的陶器类型用于酿酒、温酒、备酒和饮酒,这与大汶口文化(距今约6100年—4600年)社会分化的发展有关[4]。在新石器时代晚期的龙山文化中,随着社会进一步分化,与酒相关的陶器显示了形态更加精美、功能更加细化的特点,并且常常出现在大型遗址和贵族墓葬中。这些方面的发展表明以酒饮为主要内容的祭祀宴饮活动是这一时期地区中心遗址的重要政治经济活动[5]。宴饮往往是史前时期各种仪式的组成部分,因此与这类活动相关的器物是研究古代仪式行为和社会关系的重要物质遗存[6]。在黄河流域的大部分地区,备酒器、温酒器(如鬶和盉)和饮酒器(如爵和杯)等与酒相关的陶器类型从新石器时代晚期到青铜时代早期越来越普遍流行。长期以来,中国学者主要是通过研究器物类型变化来探索它们的起源和发展[7]。其中,鬶、盉、爵是早期青铜礼器,其发展标志着中国北方青铜时代的开始。因此,陶质酒器的发展为青铜礼器的出现和制度化奠定了基础,而这种转变首先发生在二里头遗址。

尽管二里头文化的陶礼器如此重要,目前对其功能的科学分析却很少,既不清楚这些被认为与酒有关的容器如何使用,也不了解在二里头时期哪些酿造方法得以运用。因此,本文通过对陶器残留物及其背景分析,为研究二里头酿酒技术和饮酒方式提供直接证据,并为探索祭祀宴饮在国家文明发展过程中的社会功能提供新的启示。

二 考古背景和方法

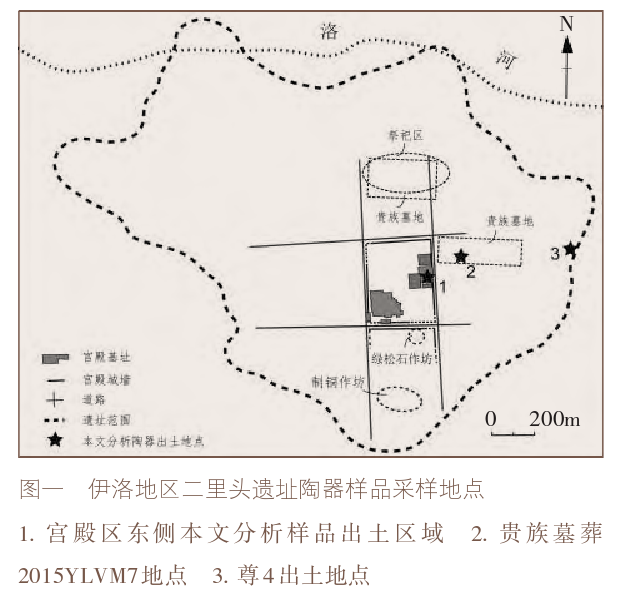

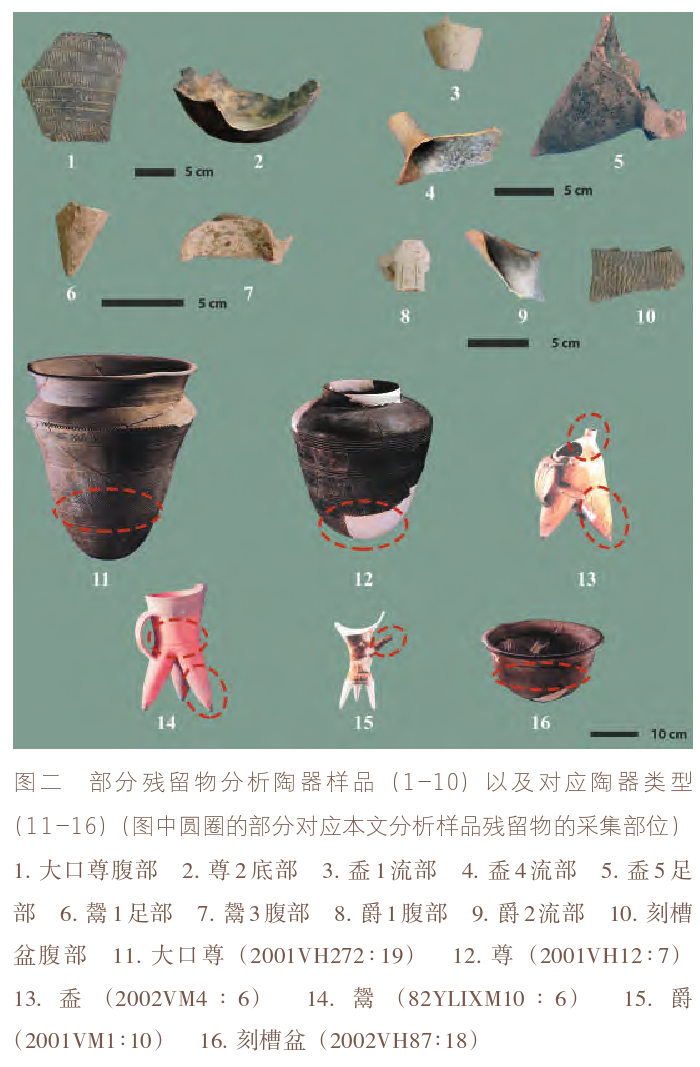

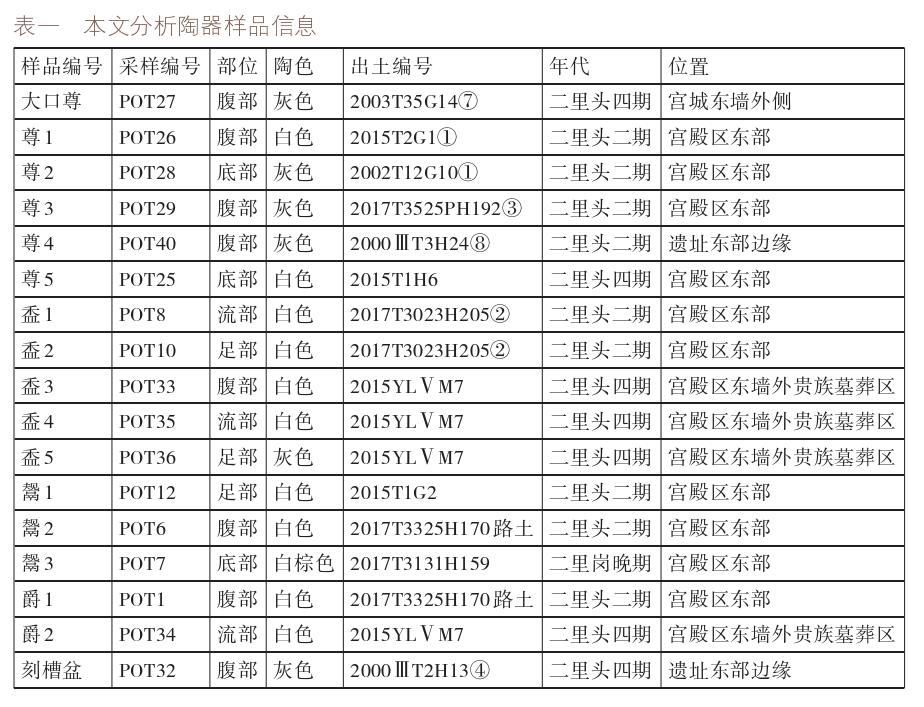

二里头遗址(约公元前1900/1800年—1500年)是青铜时期早期国家的重要都城,也有许多学者认为与夏王朝有关。发掘工作表明二里头遗址是一个精心规划的政治和经济中心(面积300万平方米),其墓葬和居址的分布模式反映了二里头具有明显的社会等级制度。各种制作精美的陶酒器(如鬶、盉、爵等)主要出土于贵族墓葬和宫殿区[8](图一),其中大部分由非本地陶土制作[9],陶色包括白色、浅黄和浅粉色,往往统称为白陶。(图二)由于原料稀有以及形制特殊,这类陶器常被认为由二里头贵族社会成员使用[10]。因此,我们主要对宫殿区和贵族墓地出土的白陶陶器(备酒、饮酒器)进行残留物采样分析。同时,为了探索这一时期的酿酒方法,我们还对大口尊和尊(原报告定为尊、高领尊、矮领尊等,一般为小口)采样分析,这两类器物也常被认为与酿酒有关[11]。

我们一共对16个陶器残片提取了残留物标本,包括1件大口尊、5件尊、5件盉、3件鬶以及2件爵。所分析的标本来自二里头文化二期、四期和二里岗文化时期。(图二,表一)本文分析的样品大部分出土于宫殿区东部。一些样品出自最近发掘的墓葬2015YLVM7,该墓葬等级较高,属于目前所知二里头一级贵族墓葬之列。其面积大约2.4×1.1米,底部有朱砂,出土大量随葬品,包括玉器、绿松石、漆器以及陶器。另外还采集了3个控制标本进行对比。其中2个控制标本来自2件盉的外壁表土,可以反映其埋藏环境。第3个控制标本来自刻槽盆内壁。刻槽盆常见于新石器时代和早期青铜时代,残留物分析表明其功能往往是用于研磨加工食物[12],因此可能与酿酒活动无关。

我们一共对16个陶器残片提取了残留物标本,包括1件大口尊、5件尊、5件盉、3件鬶以及2件爵。所分析的标本来自二里头文化二期、四期和二里岗文化时期。(图二,表一)本文分析的样品大部分出土于宫殿区东部。一些样品出自最近发掘的墓葬2015YLVM7,该墓葬等级较高,属于目前所知二里头一级贵族墓葬之列。其面积大约2.4×1.1米,底部有朱砂,出土大量随葬品,包括玉器、绿松石、漆器以及陶器。另外还采集了3个控制标本进行对比。其中2个控制标本来自2件盉的外壁表土,可以反映其埋藏环境。第3个控制标本来自刻槽盆内壁。刻槽盆常见于新石器时代和早期青铜时代,残留物分析表明其功能往往是用于研磨加工食物[12],因此可能与酿酒活动无关。

在我们采集的样品中,有4件(盉和爵)是贵族墓葬2015YLVM7中的随葬品,取样之前陶片未经清洗。其余样品在提取残留物标本前已经清洗过。残留物标本的采集及分析方法的过程为:(1)使用干净刀片刮取陶器外壁的浮土,作为控制标本备用;(2)利用干净牙刷清除陶器内壁表面尘土,然后使用超声波牙刷加蒸馏水清洗3分钟,并将液体转移到干净的试管中;(3)用干净刀片刮取陶器内壁上保存有明显残留物的位置,并将残留物干样转移到干净的密封袋中;(4)在实验室通过EDTA(Na2EDTA·2H2O)清洗法和重液离心法将残留物进行分离,重液为比重2.35的多钨酸钠(Sodium polytungstate)[13],以便同时提取淀粉粒、植硅体和真菌;吸取分离后的残留物溶液滴在干净的载玻片上,干燥后滴加50%甘油溶液,加盖玻片,并用指甲油封片;(5)微化石(淀粉粒、植硅体和真菌)的鉴定使用蔡司生物显微镜(Carl Zeiss Axio Scope A1),配备有微分干涉相差(DIC)及偏振光装置。另外,我们对标本中的一小部分进行刚果红染色,这一方法可以检验残留物中是否有经过烹饪的糊化淀粉粒。微型化石的鉴定主要根据斯坦福大学考古中心现代植物和真菌标本库以及现代实验的资料,同时参考已发表的文献[14]。

在我们采集的样品中,有4件(盉和爵)是贵族墓葬2015YLVM7中的随葬品,取样之前陶片未经清洗。其余样品在提取残留物标本前已经清洗过。残留物标本的采集及分析方法的过程为:(1)使用干净刀片刮取陶器外壁的浮土,作为控制标本备用;(2)利用干净牙刷清除陶器内壁表面尘土,然后使用超声波牙刷加蒸馏水清洗3分钟,并将液体转移到干净的试管中;(3)用干净刀片刮取陶器内壁上保存有明显残留物的位置,并将残留物干样转移到干净的密封袋中;(4)在实验室通过EDTA(Na2EDTA·2H2O)清洗法和重液离心法将残留物进行分离,重液为比重2.35的多钨酸钠(Sodium polytungstate)[13],以便同时提取淀粉粒、植硅体和真菌;吸取分离后的残留物溶液滴在干净的载玻片上,干燥后滴加50%甘油溶液,加盖玻片,并用指甲油封片;(5)微化石(淀粉粒、植硅体和真菌)的鉴定使用蔡司生物显微镜(Carl Zeiss Axio Scope A1),配备有微分干涉相差(DIC)及偏振光装置。另外,我们对标本中的一小部分进行刚果红染色,这一方法可以检验残留物中是否有经过烹饪的糊化淀粉粒。微型化石的鉴定主要根据斯坦福大学考古中心现代植物和真菌标本库以及现代实验的资料,同时参考已发表的文献[14]。

三 结果

三 结果

通过分析,我们发现了大量微植物(淀粉粒和植硅体)和与酿酒相关的真菌(霉菌和酵母)遗存。

(一)淀粉粒

谷物酿酒的重要证据之一是存在具有发酵特征的淀粉粒。在酿酒发酵过程中淀粉粒会受到破坏,包括淀粉酶分解、糖化时水温加热(65~70°C)造成的糊化,以及一部分原料可能经过蒸煮造成的糊化。这三种损伤特征可以从形态上区分。Ⅰ类,由于酶分解而出现的损伤为:淀粉粒部分缺失、中心凹陷、出现裂痕及微型凹坑、消光十字模糊等。Ⅱ类,由于淀粉酶分解以及糖化时加热的综合作用造成的糊化损伤为:中心部分几乎完全缺失,仅保存边缘部分并在偏光镜下显示双折射光泽,有些具有膨胀变形的糊化特征,消光十字模糊或消失等。Ⅲ类,由于蒸煮造成的糊化损伤为:淀粉粒比较均匀地向周边膨胀,而不见中心部分缺失的现象[15]。值得注意的是,由于酶一类的微生物存在于自然界中,受到微生物分解的淀粉粒也会出现在土壤中或其他类型的器物上[16],如磨盘和磨棒。因此,如果器物上仅发现有上述Ⅰ类损伤淀粉粒,不能作为酿酒的证据。同样,Ⅲ类损伤淀粉粒有可能出现在与酿酒无关的炊具上,因此也不能单独作为酿酒的证据。Ⅱ类损伤淀粉粒是酶分解和低温热水糖化的综合作用的结果,一般不会出现在与酿酒无关的土壤里和器物上,可视为最具代表性的酿酒损伤特征。如果陶器上的淀粉粒具有所有三类损伤特征(尤其是Ⅱ类),并与酵母细胞共存,则可以作为酿酒遗存的有力证据。

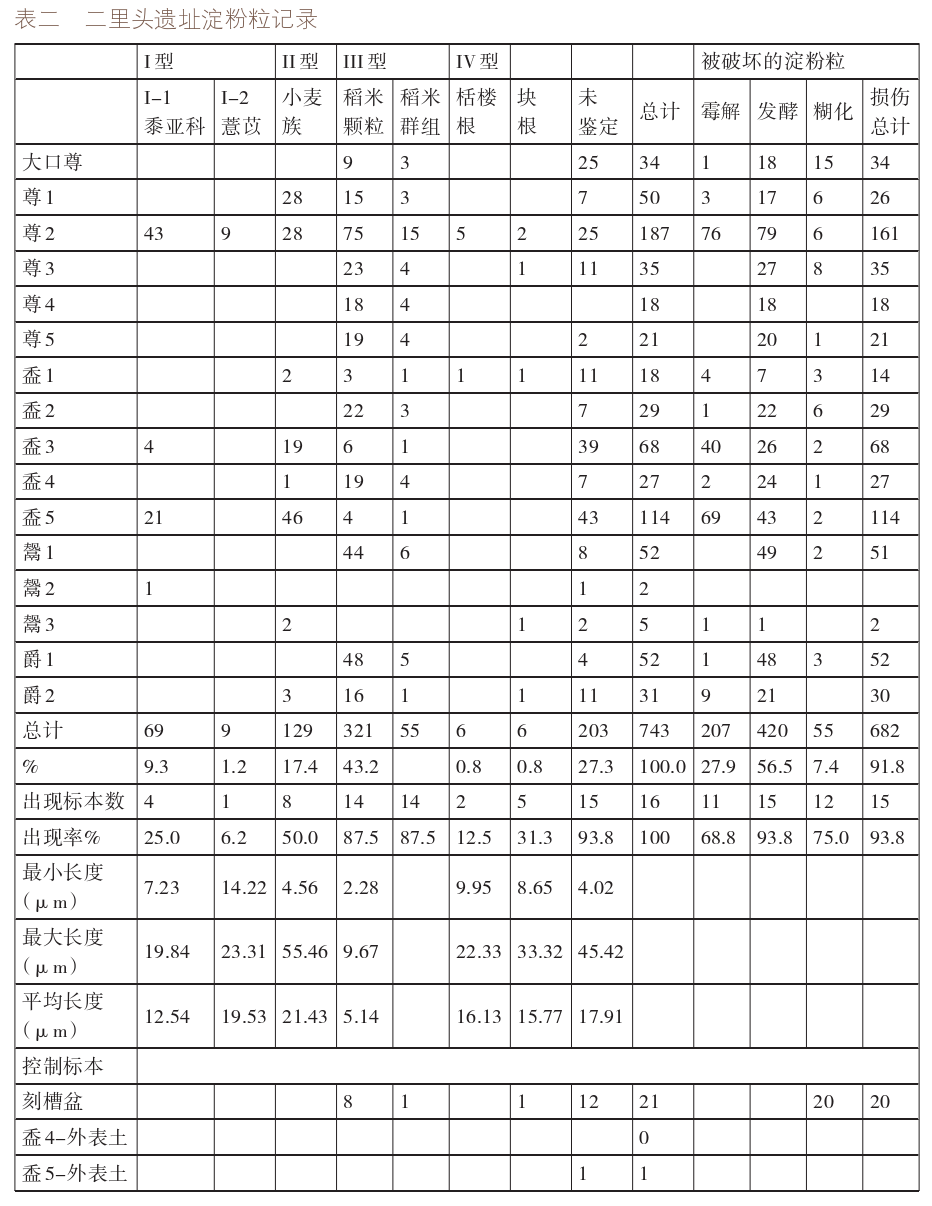

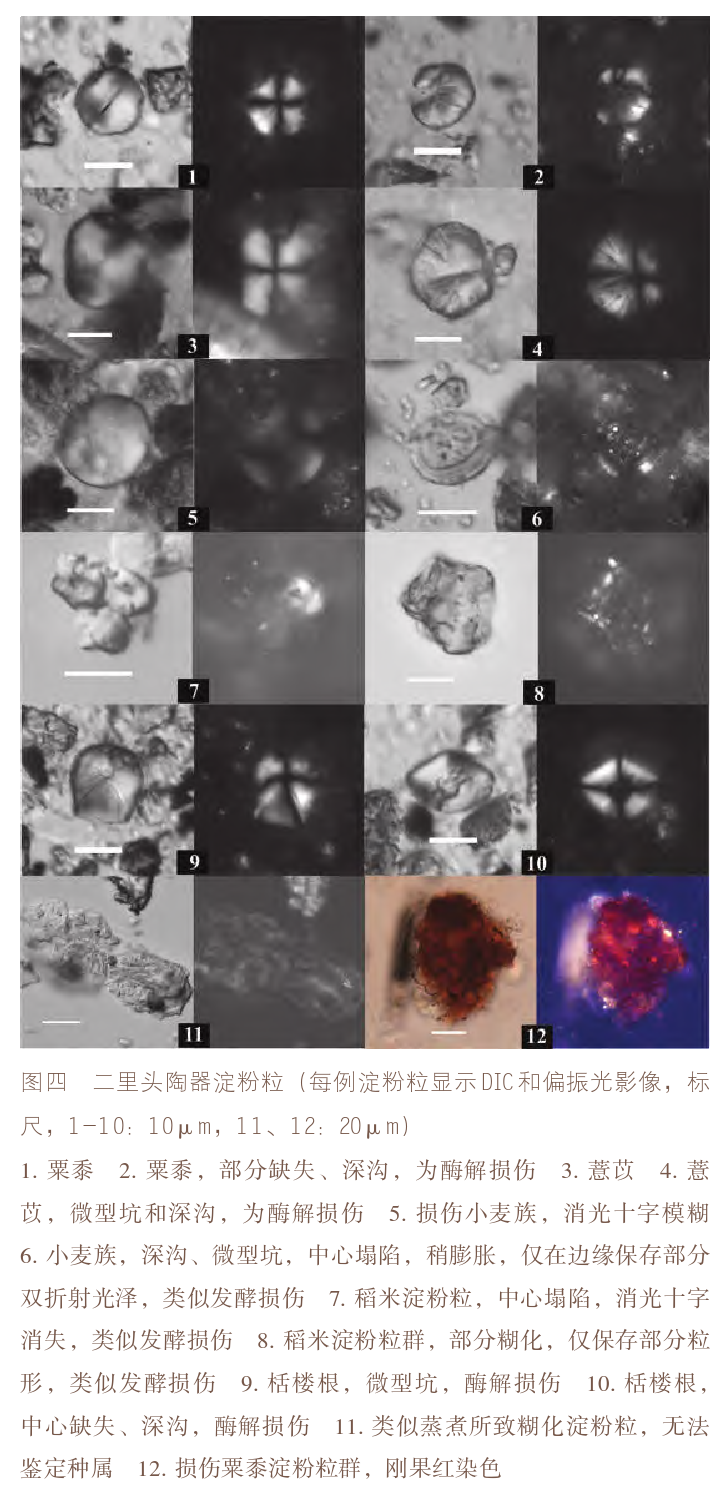

我们一共在16个二里头标本中发现了743颗淀粉粒,其中可以鉴定出类型的共有540粒(比例72.7%)。(图四)我们分别计算了淀粉粒的绝对数量和出现率。其中有6颗(比例0.8%)淀粉粒只能鉴定为块茎类植物,但是不能进一步鉴定其具体种属。203颗(比例27.3%)淀粉粒因破坏严重或者缺乏鉴定特征而无法鉴定种属。

绝大部分淀粉粒显示如上述酶解、发酵和蒸煮而产生的各种损伤特征(n=682,比例91.8%,出现率93.8%)(表二),有些消光十字消失(图四:5-8),表面有深沟或微型凹坑,边缘破损(图四:2、4、9、10),中心塌陷(图四:6、7、10),还有一些具有明显的糊化特征。(图四:11)类似损伤形态可以在我们的现代酿酒实验标本中(图三:2、4、6-8、10、11)和其他有关文章中看到[17]。

当使用刚果红对残留物标本染色时,经过糊化的淀粉粒有明显反应,呈现红色,并在偏振光镜下显示出红色或橙黄色光泽。(图四:12)在一件盉袋足样品(图二:5)的器表外壁上可以观察到明显烟痕,因此,盉、爵标本中的淀粉粒糊化现象说明器物中的食物可能曾经过高温加热。

当使用刚果红对残留物标本染色时,经过糊化的淀粉粒有明显反应,呈现红色,并在偏振光镜下显示出红色或橙黄色光泽。(图四:12)在一件盉袋足样品(图二:5)的器表外壁上可以观察到明显烟痕,因此,盉、爵标本中的淀粉粒糊化现象说明器物中的食物可能曾经过高温加热。

Ⅰ-1型:黍亚科(Panicoideae)(n=69,比例9.3%),包括粟(Setaria italica)、黍(Panicum miliaceum),以及少量的薏苡(Coix lacryma-jobi),存在于4个标本中(出现率25.0%)。这三类淀粉粒特征存在共性,有时较难区分。其中,Ⅰ型主要特点为多边形或者近圆形,消光十字臂直,脐点居中,最大长度范围7.23~19.84μm。这些特征在黍、粟和薏苡淀粉粒中都可以见到,很难做更准确的区分,因此鉴定为黍亚科。古代标本中被破坏的淀粉粒与现代标本中发酵淀粉粒的特征吻合。(图四:1、2,对照现代标本图三:1、2)

Ⅰ-2型:薏苡(Coix lacryma-jobi)(n=9,比例1.2%)只出现在一件标本中(出现率为6.2%),呈多边形,长度范围为14.22~23.31μm,有些脐点偏心(消光十字长臂和短臂比值超过1.47),有些消光十字臂呈Z形。这些形态极少见于粟黍,而是薏苡的特征[18]。(图四:3、4,对照现代标本图三:3、4)

Ⅱ型:小麦族(Triticeae)(n=129,比例17.4%),出现在8个标本中(出现率50.0%)。淀粉粒长度范围为4.56~55.46μm,呈透镜体,脐点居中。该类型淀粉粒与小麦和大麦特征吻合。(图四:5、6,对照现代标本图三:5、6)然而,由于发酵和糊化造成的破坏,一些淀粉粒的尺寸大于现代标本中未经破坏的淀粉粒(大麦长度范围:6.31~35.49μm,小麦长度范围:5.84~36.41μm)。

Ⅱ型:小麦族(Triticeae)(n=129,比例17.4%),出现在8个标本中(出现率50.0%)。淀粉粒长度范围为4.56~55.46μm,呈透镜体,脐点居中。该类型淀粉粒与小麦和大麦特征吻合。(图四:5、6,对照现代标本图三:5、6)然而,由于发酵和糊化造成的破坏,一些淀粉粒的尺寸大于现代标本中未经破坏的淀粉粒(大麦长度范围:6.31~35.49μm,小麦长度范围:5.84~36.41μm)。

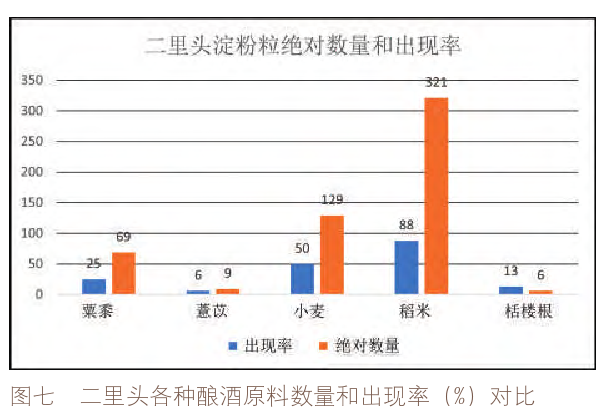

Ⅲ型:水稻(Oryza sp.),该类型淀粉颗粒很小,以复粒形态出现,成群组状(2.28~9.67μm),出现在14个标本中(出现率87.5%),其中单粒淀粉粒数量为321(比例43.2%),淀粉粒群数量为55。水稻淀粉颗粒为多边形,但是大部分形态模糊,双折射光泽微弱,不见消光十字。这些形态与现代标本库中发酵的水稻淀粉特征吻合。(图四:7、8,对照现代标本图三:7、8)稻米淀粉粒很小,经过发酵后大多数会失去原有的形态,很难鉴定。即使有些稻米淀粉粒群组得以保存,但其中只有一部分颗粒可以分辨出形状,而我们对稻米的统计是根据能够测量的单粒数量。因此,记录的稻米淀粉粒数很可能远远低于实际数量。即便如此,相对于其他淀粉粒,水稻淀粉粒拥有最多的绝对数量和出现率。

Ⅳ型:栝楼根(Trichosanthes Kirilowii)(n=6,比例0.8%),出现在两件标本中(出现率12.5%),粒长范围是9.95~22.33μm。栝楼根的淀粉粒形态多样,包括钟形、椭圆形、圆形、多边体等,脐点偏心或者居中,消光十字臂常呈现弯曲状。(图四:9、10,对照现代标本图三:9)栝楼在中国广泛分布[19],在历史时期,其根部常作为救荒食物来源,或者用作制药酒的原料[20]。

在盉外壁提取的2个控制标本中只发现了一粒淀粉粒,因此可以确定陶器内部提取的淀粉粒未受到周围环境的污染。同时,我们在刻槽盆的残留物标本中发现了21粒淀粉粒,其中大量淀粉粒(n=20)存在因高温蒸煮造成的糊化,缺乏可鉴定特征,但是未发现因发酵而造成的损伤淀粉粒。(表二)因此,这件刻槽盆可能用于其他方式的食物加工,与酿酒无关。这些现象都与酒器中的残留物组合截然不同。

(二)植硅体

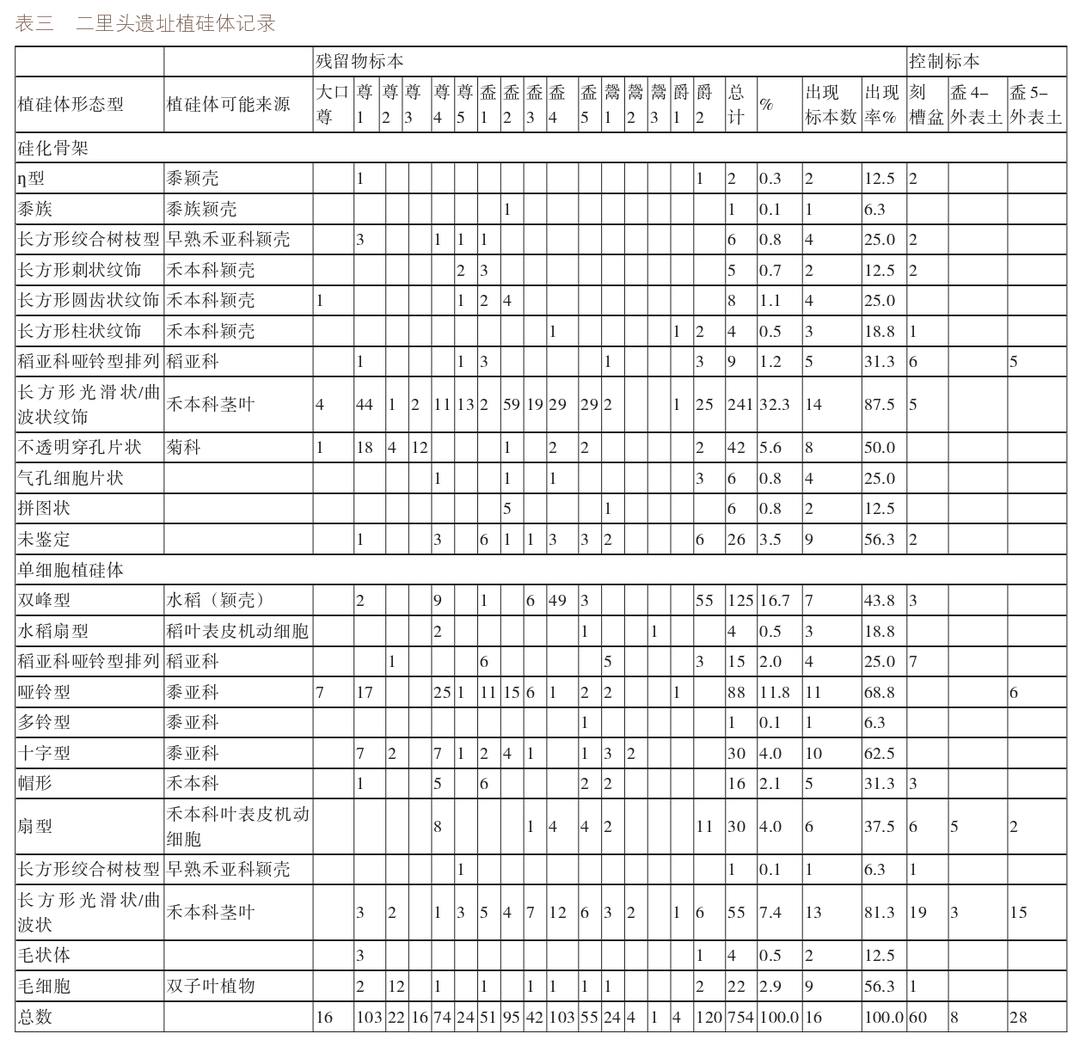

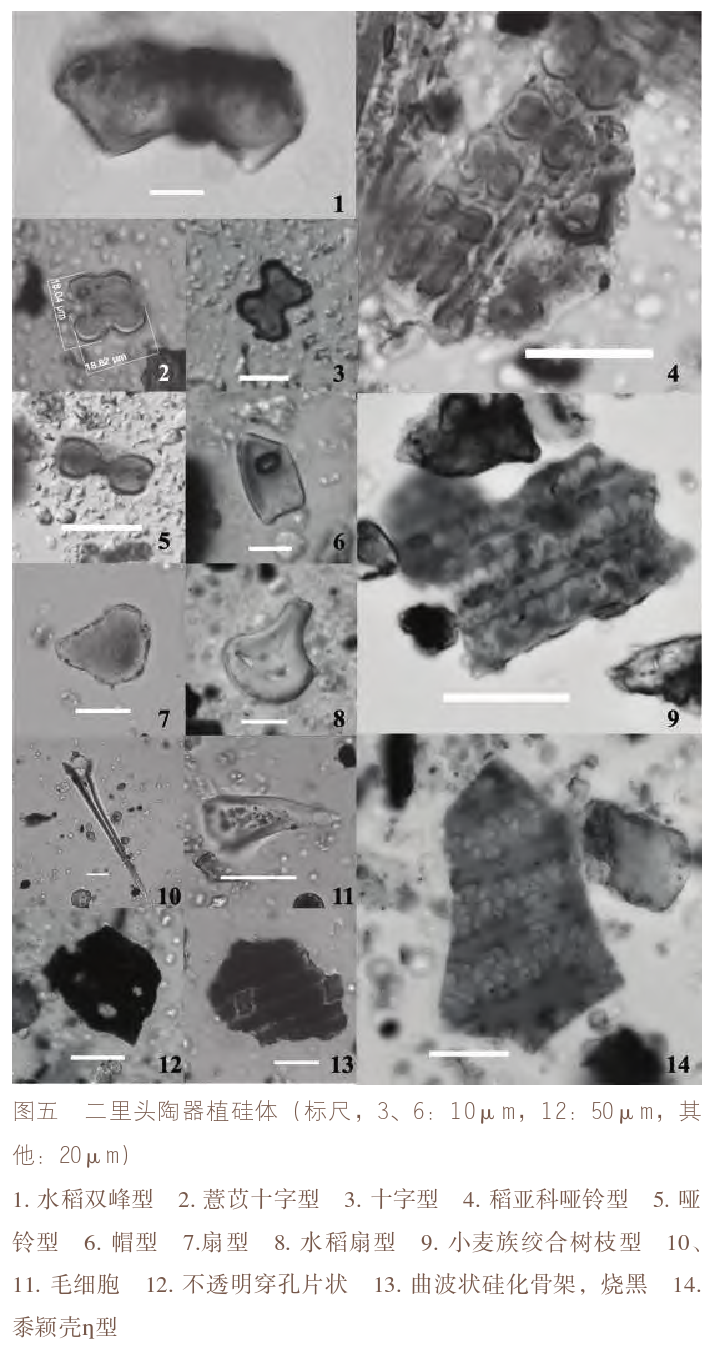

残留物中发现有754颗植硅体(表三),其中主要为来自禾本科茎叶的光滑状以及曲波状硅化骨架(图五:13)或单细胞植硅体(n=296,比例39.7%),见于15个标本中(出现率93.8%)。其次为水稻颖壳特有的双峰型(n=125,16.7%,图五:1),出现在7个标本中(出现率43.8%)。另外还有黍颖壳的ƞ型(n=2,图五:14),黍族颖壳(n=1),以及黍亚科中常见的哑铃型(n=38,图五:5)、多铃型(n=1)和十字型(n=30)。在四个标本中发现了颖壳绞合树枝型(n=7,图五:9),它们可能来自小麦族(可能为小麦或者大麦)颖壳。其他植硅体类型还包括帽型(n=16,图五:6),禾本科植物茎叶扇型(n=30,图五:7),水稻茎叶扇型(n=4,图五:8),并排哑铃型植硅体(n=15,图五:4),双子叶植物毛细胞(n=22,图五:10、11)等。

残留物中发现有754颗植硅体(表三),其中主要为来自禾本科茎叶的光滑状以及曲波状硅化骨架(图五:13)或单细胞植硅体(n=296,比例39.7%),见于15个标本中(出现率93.8%)。其次为水稻颖壳特有的双峰型(n=125,16.7%,图五:1),出现在7个标本中(出现率43.8%)。另外还有黍颖壳的ƞ型(n=2,图五:14),黍族颖壳(n=1),以及黍亚科中常见的哑铃型(n=38,图五:5)、多铃型(n=1)和十字型(n=30)。在四个标本中发现了颖壳绞合树枝型(n=7,图五:9),它们可能来自小麦族(可能为小麦或者大麦)颖壳。其他植硅体类型还包括帽型(n=16,图五:6),禾本科植物茎叶扇型(n=30,图五:7),水稻茎叶扇型(n=4,图五:8),并排哑铃型植硅体(n=15,图五:4),双子叶植物毛细胞(n=22,图五:10、11)等。

研究表明薏苡的颖壳、茎和叶也包含大量哑铃型、多铃型、十字型和帽型植硅体,其中包括薏苡特有的十字型A型变体,其长度和宽度都大于粟黍中的同类型植硅体(中型宽度:11.5~15.9μm,大型宽度:15.98~20.6μm,超大型宽度:≥20.61μm)。在我们分析的标本中,存在中型和大型十字型A型变体,其中在尊2中发现的该类型植硅体与同时存在的薏苡淀粉粒相吻合。(表二,表三)此外,残留物中有黍、稻和小麦族颖壳植硅体,这些与黍亚科、稻米和小麦族淀粉粒的出现也可以相互印证。同时,毛细胞主要出自尊2,这件标本中也有栝楼根淀粉粒(表二,表三),栝楼为葫芦科植物,有丰富的毛细胞,但是目前我们不能肯定残留物中的毛细胞一定来自栝楼根,需要将来进一步分析。

研究表明薏苡的颖壳、茎和叶也包含大量哑铃型、多铃型、十字型和帽型植硅体,其中包括薏苡特有的十字型A型变体,其长度和宽度都大于粟黍中的同类型植硅体(中型宽度:11.5~15.9μm,大型宽度:15.98~20.6μm,超大型宽度:≥20.61μm)。在我们分析的标本中,存在中型和大型十字型A型变体,其中在尊2中发现的该类型植硅体与同时存在的薏苡淀粉粒相吻合。(表二,表三)此外,残留物中有黍、稻和小麦族颖壳植硅体,这些与黍亚科、稻米和小麦族淀粉粒的出现也可以相互印证。同时,毛细胞主要出自尊2,这件标本中也有栝楼根淀粉粒(表二,表三),栝楼为葫芦科植物,有丰富的毛细胞,但是目前我们不能肯定残留物中的毛细胞一定来自栝楼根,需要将来进一步分析。

在盉3和盉5(腹部和袋足)的残留物中发现有大量微型炭屑及烧黑的植硅体(图五:13),说明器物与火接触。这一现象与盉3袋足外壁上有明显烟痕,以及盉标本中有大量糊化淀粉粒的情况可相互印证。这一现象支持以往认为盉用来温酒的推测。

菊科不透明穿孔片状(n=42,图五:12)发现于8个标本之中(出现率50.0%),主要来源于尊1和尊3。这类植硅体呈现规则或者不规则穿孔,常见于菊科植物花序中[21]。在菊科植物中,共计18个属和1145个种原产于中国[22]。目前,我们不能进一步确定这些植硅体的种属来源。

在2件控制标本中,仅发现了少量的禾本科茎、叶类植硅体(n=8-28),并未发现黍壳与稻壳植硅体,显然与残留物标本不同,因此可以排除埋藏环境污染的可能性。在刻槽盆内壁标本中发现了60个植硅体,包括黍壳、稻壳与小麦族颖壳植硅体以及其他禾本科植硅体(表三),可能与该器物所加工的食物有关。

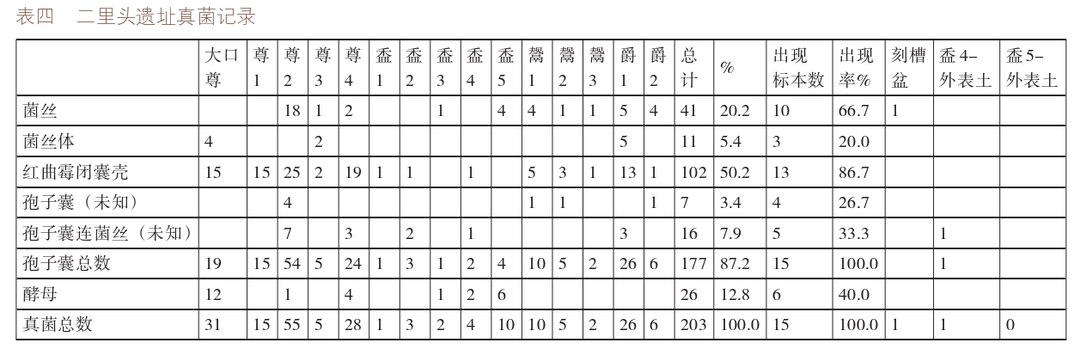

(三)真菌

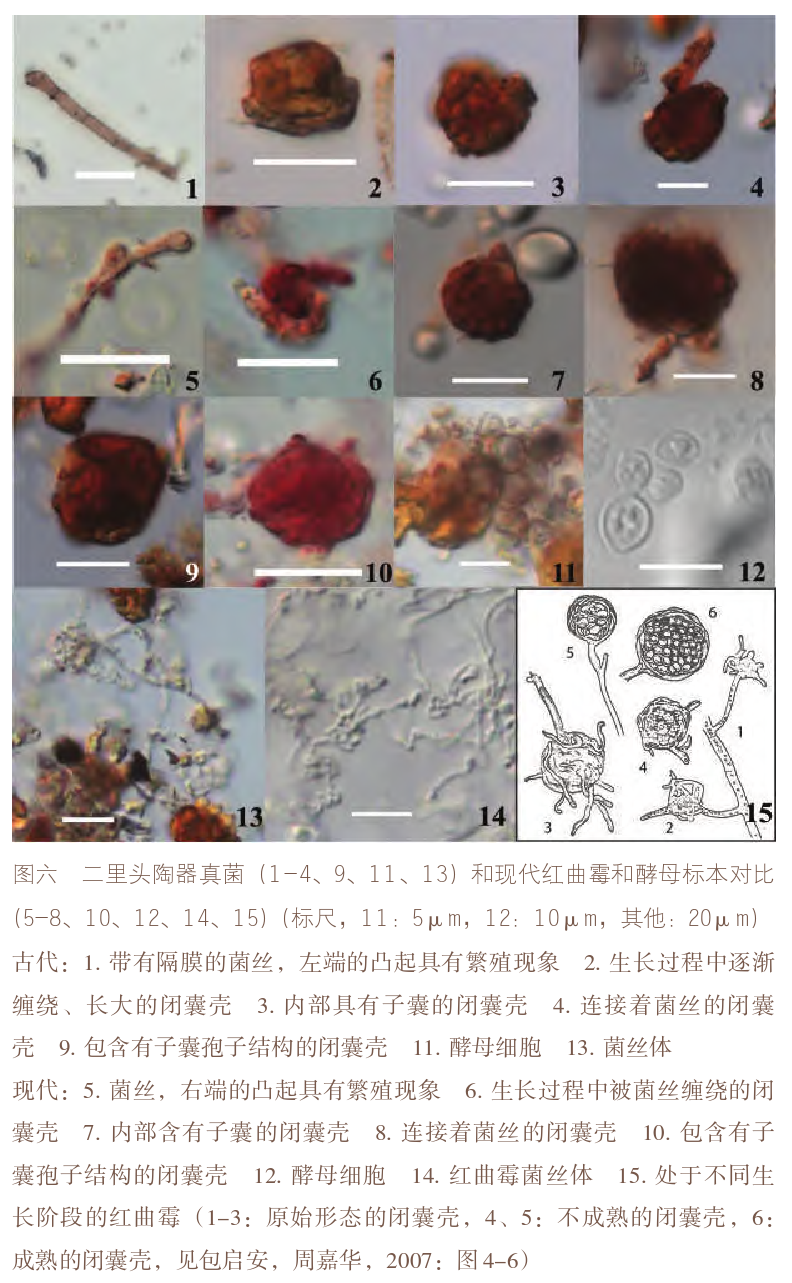

除了淀粉粒和植硅体,还在15个残留物标本中发现了与酿酒相关的真菌。(n=203,表四)其中,数量最多的是红曲霉(Monascus sp.)的闭囊壳(n=102,比例50.2%,出现率86.7%)。在10个标本中发现了菌丝以及菌丝体(n=52,比例25.6%,出现率66.7%),包括有横隔和无横隔两种类型,呈白色或者棕色,其中大多可能来源于红曲霉。

红曲霉同时存在无性繁殖和有性繁殖,以有性繁殖为主,其过程为:从菌丝一端开始生长,并逐渐分化出产囊体(ascogonium);产囊体开始逐渐被更多菌丝缠绕,最终形成球形的闭囊壳(cleistothecium),其内部包含有多个子囊(ascos),子囊中有子囊孢子(ascospore),呈球形(直径大约为5μm)或者椭圆形(6×5μm)。菌丝体在形成初期为白色,之后呈现橘色和红色[23]。红曲霉存在多个种属,普遍用于东亚食物制作工艺中,产生鲜红色的色素,常用作发酵剂、食品色素和中药。例如红曲霉被用来制作红曲酿酒[24]。二里头陶器残留物中霉菌的形态特征与现代标本中的红曲霉闭囊壳特征吻合[25]。(图六:1-4、9、13,对照现代标本图六:5-8、10、14)

红曲霉同时存在无性繁殖和有性繁殖,以有性繁殖为主,其过程为:从菌丝一端开始生长,并逐渐分化出产囊体(ascogonium);产囊体开始逐渐被更多菌丝缠绕,最终形成球形的闭囊壳(cleistothecium),其内部包含有多个子囊(ascos),子囊中有子囊孢子(ascospore),呈球形(直径大约为5μm)或者椭圆形(6×5μm)。菌丝体在形成初期为白色,之后呈现橘色和红色[23]。红曲霉存在多个种属,普遍用于东亚食物制作工艺中,产生鲜红色的色素,常用作发酵剂、食品色素和中药。例如红曲霉被用来制作红曲酿酒[24]。二里头陶器残留物中霉菌的形态特征与现代标本中的红曲霉闭囊壳特征吻合[25]。(图六:1-4、9、13,对照现代标本图六:5-8、10、14)

在六件标本中共发现26个酵母细胞。其形态为圆形和椭圆形,长度范围4.66~9.83μm,平均值为6.76μm。陶尊残留物中的酵母细胞常常呈现聚集状态,一些处于芽殖状态,显示为细胞表面有一至数个突起的小芽,它们类似酿酒酵母(Saccharomy cescerevisiae)[26]。然而,在这项研究中,我们无法仅根据形态特征判断它们的分类。(图六:11,对照现代标本图六:12)

红曲霉和酵母细胞的存在表明这些陶器用于酿酒和饮酒。红曲霉是用于糖化和发酵的主要霉菌类型。尊5没有真菌残留,表明其功能与其他陶器不同。

红曲霉和酵母细胞的存在表明这些陶器用于酿酒和饮酒。红曲霉是用于糖化和发酵的主要霉菌类型。尊5没有真菌残留,表明其功能与其他陶器不同。

在3个控制标本中,只发现了两例不能鉴定的真菌单位,这与酿酒相关的陶器残留物结果形成了对比,说明残留物中的真菌不是来自器物出土地点土壤的污染,而是与陶器功能有关。

四 讨论

基于上述对残留物中各种微植物和微生物遗存的分析,我们观察到以下现象。

(一)发酵方法

在中国利用谷物酿酒最常用的两种方法为谷物发芽和酒曲[27]。根据以往的研究,如果使用谷物发芽,那么残留物中可能会存在谷物颖壳,因此会发现较多该类植硅体。如果利用酒曲酿造,在残留物中会存在与发酵有关的霉菌[28]。

在中国传统的食物制作中,红曲霉常用于酿造以稻米为原料的发酵酒[29]。我们在16件陶器中的15件发现了霉菌成分,其中最常见的是红曲酶的闭囊壳和菌丝。残留物标本中出现红曲霉时,往往与稻米淀粉粒和植硅体共存,表明很可能使用这两种原料酿酒。

由于利用红曲霉和大米酿成的酒呈红色,因此被称为红曲酒。在现代,红曲酒主要产于中国南方的浙江和福建两省。一般认为,这种酿造方法起源于长江下游地区,后来传播到其他地区[30]。根据目前已发表的考古资料,黄河流域使用红曲霉酿酒的历史至少可以追溯到仰韶文化中期,如距今约6000年—5100年前位于河南的灵宝西坡遗址和渑池丁村遗址等[31]。由此可见,二里头的酿酒方法可以在中原地区追溯到新石器时代。

值得注意的是,我们在大口尊和尊的残留物中都发现了大量的红曲霉和酵母细胞,其中大口尊可能用于酿酒发酵,尊用于储酒。根据大口尊的器形推测,当时很可能采用了半固态发酵法(semi-SSF)。这种酿造技术是今天在中国南方酿造黄酒和红曲酒仍在使用的方法[32]。

半固态发酵法一般是使用大口缸为糖化发酵容器,这一方法不同于新石器时代早期和中期使用小口鼓腹罐和小口尖底瓶作为酿酒容器的液态发酵法[33]。二里头酿造红曲酒的发酵方法与利用大口缸酿酒的传统一致,这种方法可能起源于长江下游流域并传播到中国北方。目前在河南西坡仰韶文化[34]和安徽尉迟寺大汶口文化[35]的大口缸残留物中皆发现了红曲霉和稻米淀粉粒,可以为证。

(二)利用稻米酿酒

我们一共在14个残留物标本中发现了稻米的淀粉粒和植硅体,出现率为14%,这表明稻米是酿酒的基本原料之一。之前对东距二里头15公里的灰嘴遗址仰韶时期的大房子地面和出土陶器的残留物分析结果表明,稻米已被用于酿酒[36]。由此可见,利用稻米酿酒在伊洛地区也可追溯到新石器时代。

在伊洛地区,稻米并非主要的农作物,仅在仰韶晚期、龙山晚期和二里头文化时期的遗址中发现了少量的炭化稻米。通过对15个二里头文化遗址进行浮选,只在其中5个遗址中总共发现了19粒炭化稻米。但是在二里头遗址浮选的结果中却发现了大量炭化稻米,共计5687粒,分别占出土炭化种子和炭化农作物种子的23.9%和30.8%,数量仅次于粟黍(11059粒)[37]。由此可见,二里头与其他遗址在稻米遗存数量上存在明显差异,其原因可能是二里头遗址出土的大量稻米并非全部为本地生产,而主要是从伊洛地区及周边其他以农业生产为主的中小型聚落获得的。

(三)利用小麦酿酒

我们在10件残留物标本中发现了小麦族淀粉粒和绞合状树枝型植硅体(来自早熟禾亚科,可能是小麦族),出现率为62.5%。它们可能来自野生小麦族植物以及栽培大麦或小麦。目前,在二里头时期的伊洛地区浮选结果中并未发现野生小麦族及栽培大麦[38],因此可以将这两类植物从微植物遗存中排除。在新石器时代晚期,大约在公元前3000年左右,小麦从西亚经中亚传入中原[39]。在伊洛地区,通过浮选发现的炭化小麦种子见于二里头时期,但数量很少。仅在二里头遗址四期遗存中发现了3粒小麦,在另外两个二里头文化遗址中出土了4粒小麦种子,表明当地可能存在少量的小麦种植[40]。因此,残留物标本中的小麦族淀粉粒和绞合状树枝型植硅体很可能来自小麦,并有可能是在伊洛地区本地生产和/或从更远的地方获得的。我们推测,在伊洛地区引入栽培小麦的早期阶段,它的功能可能很特殊,或许主要与酿酒有关。

(四)利用粟黍酿酒

我们在六个残留物标本中发现了粟黍淀粉粒和黍族颖壳植硅体,其中2个颖壳植硅体鉴定为黍,但是没有粟颖壳植硅体。这些淀粉粒和植硅体的出现率共计为37.5%。相比之下,二里头浮选样品结果显示,粟黍是主要农作物,其中粟占出土农作物种子的60.0%,黍占8.3%。之前的研究表明,新石器时代黄河地区酿酒的原料主要是黍、稻米和小麦族[41]。因此,我们推测黍可能也是二里头酿酒的主要原料之一,尽管它的出现率低于稻米和小麦。

(五)利用薏苡和栝楼根酿酒

利用薏苡、栝楼根以及其他根茎类植物酿酒,可追溯到新石器时代早期和中期[42]。我们在二里头残留物中发现了少量上述植物的淀粉粒:在一件标本中发现了薏苡淀粉和植硅体,两件标本中发现了栝楼根淀粉粒。这些结果表明,传统的酿酒原料在二里头时期仍在使用,但数量相对较少。

(六)淀粉与植硅体之间的关系

我们发现稻米、小麦、粟黍和薏苡的淀粉粒和植硅体同时存在于一些残留物标本中,进一步说明了鉴定结果的可靠性。然而,可鉴定的稻米、小麦、粟黍和薏苡的淀粉粒数量(分别为n=321、129、25、9),远大于相应植物的颖壳植硅体(分别为n=125、7、2、1)。这一观察表明,稻米、小麦、粟黍和薏苡在接触这些器物之前可能已经去壳,存在少量颖壳植硅体可能是由于脱壳不净,并不一定是利用发芽谷物作为糖化剂的结果。这一现象与残留物中发现的大量红曲霉相吻合,表明当时人们酿造的是曲酒。

(七)使用草曲酿酒

在大多数陶器残留物标本中发现了植物茎、叶植硅体(例如光滑状/曲波状纹饰棒型),这些植硅体不能用于植物类型学鉴定。我们认为,其中一些可能来自与制曲有关的植物,通常称为草曲或草药曲,因为霉菌和酵母细胞会自然附着在某些植物的茎叶上。在长江流域和台湾原住民地区,至今仍然可以见到利用各种野生植物的茎、叶和种子制曲的传统[43]。但是,目前我们无法进一步鉴定残留物标本中的这些植硅体。

(八)酿酒原料和奢侈食物

当进一步比较不同陶器残留物中的植物类型时,发现尊2中的原料种类最多,包括稻米、粟黍、薏苡、小麦族和栝楼根,而其他陶器的残留物中主要包括稻米、小麦族和粟黍。数量最多且出现率最高的植物是稻米(n=321,87.5%)和小麦族(n=129,50.0%),这表明稻米和小麦族(可能是小麦,如上所述)是最常见的酿酒基本原料,而其他植物的出现率要低得多。(图七)伊洛地区位于黄土高原,适合旱地耕作,粟黍是主要的农作物,而水稻和小麦数量较少[44]。稻米和小麦可能主要用于酿酒,因为大米是利用红曲霉制曲的传统原料,也是酿酒的主要原料[45],同时小麦也是制曲的重要谷物原料[46]。利用稻米和小麦这两种当时的稀有谷物作为酿酒原料,表明它们可能用于二里头高等级人群的宴饮活动。这些是奢侈食物的典型特征,即:它们的生产是为了满足少数高等级人群需求,而并非为了普通民众的广泛使用[47]。在伊洛地区,炭化小麦在遗址中集中出现的情况是在二里岗文化时期[48]。

(九)饮酒方式以及处于转型中的社会关系

与之前的新石器时代酿酒和饮酒活动相比,二里头时期在酿造原料、饮酒器物、饮酒方式等方面都出现了若干变化。首先,在黄河流域地区的新石器时代,利用多种谷物和块茎植物酿酒是长期以来的传统。通过对仰韶文化的尖底瓶分析,酿酒原料主要为黍,还有稻米、粟、薏苡、小麦族、栝楼根、山药、百合等[49]。这种酿酒传统在历史时期逐渐被单纯使用栽培谷物作为原料的方法所取代[50]。这种转变可能发生在二里头时期,这时稻米和小麦成为主要原料,而粟黍和块根使用量下降。如果稻米和小麦作为奢侈食物,是二里头高等级人群主要从贡赋中获得的,那么能够利用这些谷物酿酒并在宴饮场合提供此类酒饮的行为就可以展示他们的社会地位、财富和权力。其次,根据以往的研究,在新石器时代仰韶文化时期,用于酿酒和饮酒的尖底瓶是一种普遍存在的陶器类型,它们可能被绝大多数家庭所使用,而酿酒饮酒也许是家家户户都可进行的活动。人们可能在聚落中的大型公共建筑或中央广场参与宴饮活动,包括使用芦苇吸管从尖底瓶中咂酒的集体饮酒。这种宴饮传统显然强调的是群体利益、互助、融合及相对平等的社会关系[51]。相比之下,在二里头遗址,陶酒器的类型细化,分别具有酿造、储存、备酒(温酒和注酒)和饮酒的不同功能。这表明,酒的生产和消费过程有专门化的现象,而宴饮过程也具有更加精细化、礼仪化和个体化的趋势。用白陶制作的备酒和饮酒器显然也是奢侈品一类的器物,它们主要出现在有围墙环绕的宫殿区和高等级墓葬区。这些现象表明,二里头的宴饮活动在本质上具有社会排他性,可能是享有特权的贵族阶层的重要活动内容,也是用于展示其社会地位、财富和权力的方式。这些在饮酒物质性和社会价值观念等方面的变化始于龙山文化时期[52],并在二里头变得更加形式化和制度化,这与早期国家形成过程中出现的更高程度的社会分化和权力集中的现象一致。

五 结论

根据二里头陶器微化石研究的结果,我们可以初步重建中国北方青铜时代早期国家都城中与贵族宴饮活动有关的酿酒和饮酒过程,涉及多种陶器类型。大口尊用于酿造发酵,可能是利用半固态发酵法;尊用于储酒,其小口便于封存;鬶和盉用于温酒和备酒;爵用于饮酒。酿造方法很可能首先用红曲霉和稻米制曲,并添加草曲。酿造原料主要包括稻米和小麦,有时还混合了黍、薏苡和栝楼根。稻米和小麦可能来自伊洛及周边其他地区的贡赋或交换。

用较稀有的白陶制作酒器饮酒显然是贵族阶层的特权。这种宴饮活动常常在宫殿区域内举行并与贵族的丧葬仪式有关,这一现象与二里头贵族权力增长和社会分化的发展密切相关,同时也可能是二里头国家权力中心举行多种礼仪活动的需要。参加这些礼仪活动人群的来源是一个需要关注的问题,各种跨地区的文化和人群的交流有可能发生在这种宴饮场合中。总之,宴饮显然在中国青铜时期第一个国家建立的过程中发挥了重要作用,这一课题需要进一步深入讨论。本文为研究与酒有关的物质遗存和社会活动,以及它们与中国史前国家形成的关系提供了一个新的研究视角。

附记:本文根据英文文章修改翻译,原文见He Yahui,Zhao Haitao,Liu Li,and Xu Hong,2022,Brewing and serving alcoholic beverages to Erlitou elites of prehistoric

Copyrights© All Rights Reserved 版权所有 甘肃省齐家文化研究会

甘肃省齐家文化研究会 广河县齐家文化博物馆 主办

地址:广河县城关镇河北新区广仁街1号 邮编:731300 电话:0930-5936016 传真:0930-5936016

陇ICP备2021002768号  甘公网安备62292402000104号

甘公网安备62292402000104号

技术支持:甘肃南博网络科技有限公司