回望甘肃百年考古之路

陈国科

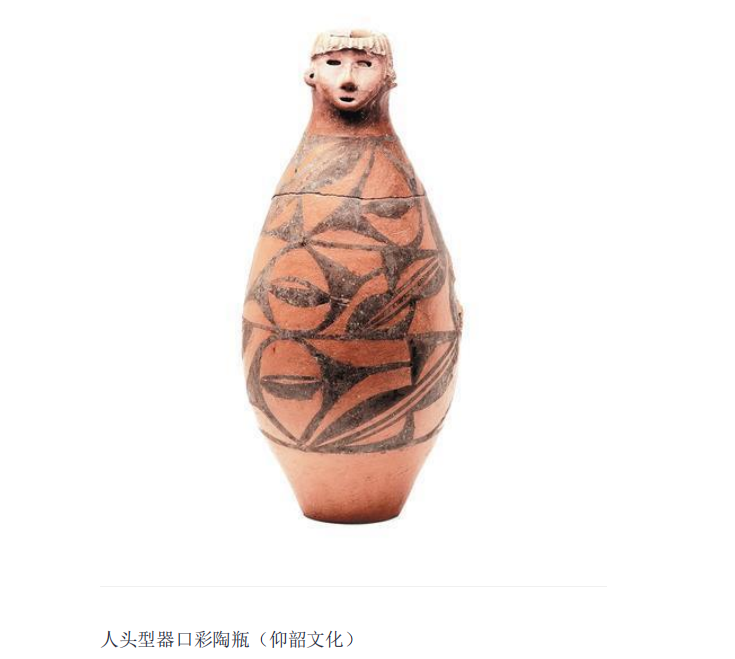

1921 年,一位名叫安特生的瑞典人,在河南省渑池县仰韶村的一处史前遗址展开了发掘。这次发掘首次披露了中国史前时期一个辉煌灿烂的彩陶文化——仰韶文化,这不仅拉开了中国田野考古发掘与研究的序幕,同时也是考古学走向中华大地,正式诞生的标志。历史的车轮走到今天,近代考古学在中国已历经百年。百年来,几代中国考古人砥砺前行、上下求索,以严谨科学的理论方法,扎实可靠的出土资料,不断向历史的纵深探索拓展。在人类起源、农业起源、文明起源和有文字记载的中华信史等研究上,不断取得突破,极大地刷新了人们对古代中国的了解和认知。

作为中国考古的一部分,甘肃是我国最早开展田野考古工作的地区之一,在近代中国考古学发展史上占有重要地位。近期,由甘肃省文物局指导、甘肃省博物馆和甘肃省文物考古研究所联合策划推出的“实证——甘肃百年考古展”在甘肃省博物馆开展。本期特邀甘肃省文物考古研究所所长陈国科先生结合展览,梳理总结甘肃考古的百年历程。

第一阶段:孕育与诞生(1905 年-1949 年)

19 世纪中叶以来,欧美日俄等国的一些“考察团”“探险队”相继以科学考察的名义进入我国西北地区进行活动。20 世纪初,这种活动达到高潮,甘肃也成为这些国外探险家主要活动的地区之一。1905 年至 1919 年,先后有斯坦因在甘肃的 3 次调查与发掘,吉川小一郎、橘瑞超、鄂登堡对敦煌藏经洞文物的盗取及华尔纳对敦煌藏经洞壁画和造像的骗取等活动。这一时期的探险活动以调查为主,并有部分非法盗掘,致使大批文物被运输至国外,造成了中国文物的流失。但由于大部分调查和发掘保存了相关的文字和照片记录,出版的调查研究报告具有一定的学术价值,这在客观上刺激了近代考古学在中国的孕育发生,对甘肃考古研究具有重要的意义。

1919 年至 1924 年,这一时期的考古工作大多由中国政府机构聘请的外国学者担任,部分中国学者也参与了其中的工作。其间,以桑志华和安特生在甘肃的考古活动最具影响。1919 年-1920 年,桑志华在陇东赵家岔的黄土地层发现了两枚石英岩石片,这是中国第一批正式发掘的、有明确出土地层的旧石器,开启了甘肃考古发掘的第一铲,拉开了中国旧石器考古的序幕。1921 年安特生在仰韶村的发掘,揭开了近代中国科学考古学的序幕,并引发了国际学术界对中国史前考古文化的关注,也为寻找中华文化与西方史前文化之间可能的联系开辟了广阔前景。1923 年至 1924 年,安特生在甘肃、青海境内调查了大约 50 处古代遗址,将甘青地区的古文化分为齐家、仰韶、马厂、辛店、寺洼和沙井六期,并提出了仰韶彩陶西来说。这一观点虽很快被证实为错误,但他对当时中国史前考古的研究产生了巨大影响,也开启了甘肃科学考古的先河。

1926 年至 1949 年,中国政府加大了文物研究和保护的力度,中国考古学得以在国家力量的支持之下作为一个学科开始了系统性的规模发展。1927 年中国学术团体协会与瑞典探险家斯文赫定组建了中瑞联合西北科学考察团,开始了历时 8 年的中国西北地区考察活动。1930 年-1935 年,考察团对新疆、甘肃、宁夏、内蒙古等省区进行了综合考察,在甘肃西部等地发现了一批以细石器为主的文化遗存。瑞典考古学家贝格曼考察了金塔境内的部分汉代长城和城障。1944年-1945 年,中央研究院历史语言研究所、中央博物院筹备处、中国地理研究所、北京大学文科研究所四家单位合组西北科学考察团,历时两年在甘肃、新疆两地进行考察。历史考古组的考察只限于甘肃境内,参加者有向达、夏鼐、阎文儒 3 人。其中尤以夏鼐的贡献最大,他在 1944 年至 1945 年的 1 年间,足迹遍及整个河西走廊,从兰州到敦煌,兼及临洮、宁定等地。对临洮寺洼山等遗址的发掘,提出了中国史前时期存在不同的文化系统问题;而宁定阳洼湾齐家文化墓葬的发掘,则从地层学上确认了仰韶文化的年代早于齐家文化。此外,他还和阎文儒等人考察了敦煌莫高窟、金塔汉长城和烽隧,获得汉简 48 枚。同时,他们还发掘了敦煌佛爷庙湾的魏晋墓,在甘肃境内首次发现了画像砖墓,并在民勤发现了重要的沙井文化遗址。

紧随夏鼐之后,中央地质调查所于 1947 年-1948 年委派裴文中赴西北地区进行地质、考古调查。裴文中等人考察了渭河流域、西汉水流域、洮河流域、大夏河流域和河西走廊的史前遗址,在洮河流域和大夏河流域调查23 处,在渭河流域调查 67 处,在西汉水流域调查 24 处,在河西走廊调查了马厂类型、齐家文化和沙井文化遗址。通过调查这些遗址,获得了有关马家窑文化、齐家文化、寺洼文化、辛店文化和沙井文化的丰富材料,对进一步认识甘肃史前文化的面貌起到了积极的促进作用。

第二阶段:发展与稳定(1949 年-1977 年)

新中国成立后,随着大规模经济建设的开展,国家先后颁布了一系列文物保护法规,用以指导和规范全国的文物考古工作。在此背景下,甘肃省逐步建立和完善文物保护管理机构。1952 年,甘肃省成立文物管理委员会,这是新中国成立后甘肃首个文物保护管理机构。1958 年,甘肃省文物管理委员会与甘肃省博物馆合并,成为甘肃省博物馆文物工作队。1963 年,甘肃省博物馆文物工作队从博物馆分出,成为甘肃省文化局文物工作队。1968年,甘肃省文化局文物工作队与甘肃省博物馆再次合并,成为甘肃省博物馆文物队。这一时期,文物保护管理机构的主要职能是配合工农业生产和基本建设工程发现文物的抢救性发掘、保护与研究。甘肃田野考古工作由此迈上了一个新的发展阶段。

1949 年至 1969 年,甘肃考古除配合工农业生产和国家基本建设工程进行的出土文物抢救性发掘,同时也对省内部分地区进行了调查研究,并取得了重要成果。旧石器时代考古方面,陇东地区调查发现了楼房子、巨家塬、姜家湾和寺沟口等旧石器地点,填补了甘肃旧石器时代考古研究的空白。新石器时代考古方面,在渭河上游、泾河、洮河和大夏河等流域调查确认了大量新石器时代遗址,此外黄河水库考古队和北京大学考古系也作了大量调查发掘工作。武威皇娘娘台、兰州青岗岔、永靖大何庄和秦魏家等遗址的相继发掘,开启了建立甘肃新石器至青铜时代文化谱系的序幕。而武威雷台、磨嘴子汉代墓葬的发掘,则为汉代社会生活研究提供了重要实物,丰富了甘肃历史时期的考古资料。

1970 年至 1977 年,经过新中国成立初期 20 年的田野考古调查、发掘与研究工作的积累,其主要目标也转变为文化谱系的建立和年代框架的构建。甘肃省的旧石器时代文化面貌初步揭示,新石器至青铜时代文化面貌基本清晰,历史时期文化研究也取得了重要突破。

1974 年,泾川县牛角沟遗址发现了一个人类头盖骨化石,是甘肃晚期智人的首次发现,其人种特征与蒙古人种较为相符,“泾川人”的发现对揭示甘肃地区晚期智人在中国古人类演化进程中的历史地位具有重大意义。1977 年-1978 年,甘肃省文物工作队与甘肃省临夏回族自治州文化局和东乡族自治县文化馆合作对林家遗址进行发掘,发现了中国最早的锡青铜器——马家窑文化铜刀。1975 年,甘肃省博物馆文物队对齐家文化的命名地——广河县齐家坪遗址进行发掘,揭示了齐家坪遗址清晰的聚落结构和功能划分,对齐家文化聚落形态、人群结构、埋葬习俗和原始宗教信仰等方面的研究具有重要价值。1976 年,甘肃省博物馆文物队对玉门市火烧沟遗址进行发掘,清理了一批四坝文化墓葬,出土器物见证了早期东西方文化的交流。1967 年、1972 年,甘肃省博物馆文物队先后两次对灵台县白草坡西周墓进行发掘,开启了对西周方国的考古学探索。1972 年-1976 年,甘肃省居延考古队对居延烽燧遗址作了复查,发掘了甲渠候官治所、甲渠第四遂和肩水金关 3 处遗址,出土汉简近 2 万枚,被誉为 20 世纪中国档案界的“四大发现”之一。

第三阶段:壮大与成熟(1978 年-2011 年)

1986 年,甘肃省文物工作队更名为甘肃省文物考古研究所。考古所逐渐成长为一支能独立开展发掘、整理和研究的队伍。随着专业考古队伍的充实和扩大,以及与国家科研单位和高校的通力合作,甘肃田野考古工作得到了蓬勃发展,队伍不断壮大。

此阶段的旧石器时代考古从陇东黄土高原拓展到了甘肃中西部,通过大量的调查、发掘和研究,基本建立了甘肃区域旧石器时代发展序列。重要发现有武山人、庆阳黑土梁、肃北霍勒扎德盖地点等。霍勒扎德盖石器地点的发现,填补了河西走廊旧石器文化的空白。

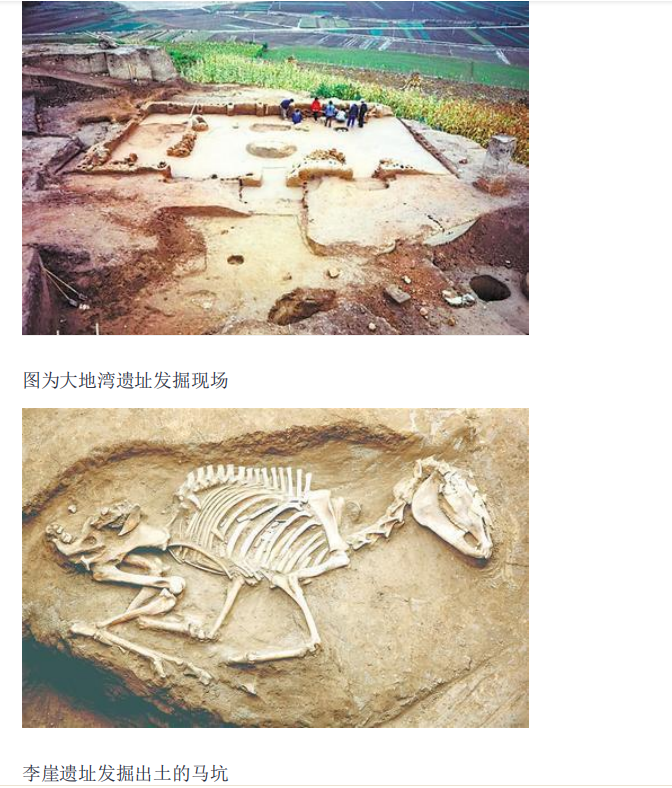

新石器时代考古工作由对遗址的小规模发掘走向大面积揭露,并取得显著成果。一是通过大地湾遗址的发掘建立了甘肃新石器时代遗址发掘的标杆和研究的标尺。二是进一步完善了马家窑文化的谱系。比较重要的发掘有东乡林家和临洮马家窑遗址。三是开启了农牧社会的考古学探索。四是发现了河西最早的驿站。甘肃是最早出土简牍的地区之一,目前简牍出土保存数量更是巨大的,计有两万余枚。1990 年-1992 年对敦煌悬泉置遗址的发掘,厘清了汉代西北地区规模最大驿站的布局和结构形态。其内发现大量的简牍、帛书、纸文书及墙壁题记等重要遗物,记录了汉代邮驿制度和边陲社会的生活情况,这些资料对研究汉代政治、经济、军事、边防、屯田、水利、交通、法律制度、社会生活是极为珍贵的。在此之前的 1979 年,还对河西汉塞遗址进行了全面调查,取得了大量的第一手资料。同时也对秦长城的部分地段进行了调查。五是魏晋唐宋元时期的考古资料得到大量积累。魏晋十六国时期考古主要集中在河西的大部分地区和甘肃东部(崇信)的部分地区发掘墓葬 1200 多座,出土了大量画像砖等重要遗物,这对了解魏晋十六国时期甘肃的文化面貌提供了实物资料。经过多年的工作,对敦煌地区西晋这一特殊历史时期的墓葬文化内涵有了新的了解。六是佛教考古研究继续深入。1999 年-2000 年,甘肃省文物考古研究所和中国社会科学院考古研究所联合对武威白塔寺遗址进行了全面钻探和发掘,主要清理发掘白塔寺的塔基。该塔是西藏归属祖国的历史见证,对研究白塔寺的历史及藏传佛教具有重要意义。另外,以敦煌研究院为中心的莫高窟佛教艺术考古的研究也取得了引人注目的研究成果。

2004 年以来,甘肃考古在持续壮大的基础上,不断走向成熟。考古工作逐渐提升课题意识,开展多学科、多领域、多地区、多单位密切合作的科研协作模式2008 年-2012 年,甘肃省文物考古研究所与西北大学文化遗产学院联合发掘了临潭磨沟遗址,发现仰韶中晚期、马家窑、齐家和寺洼文化的遗存,并发掘出土了数量众多的铜器、陶器及不同材质遗物。这是目前洮河上游地区发现的最大的新石器时代和青铜时代的中心聚落,该遗址内涵丰富、延续时间长、保存完好,为研究齐家文化的社会结构、家庭婚姻形态和社会复杂化进程提供了全新的实物资料,对中国文明起源不同模式的研究也有深远影响,尤其是“解剖式”发掘方法的创新对田野考古技术的提升具有重大意义。

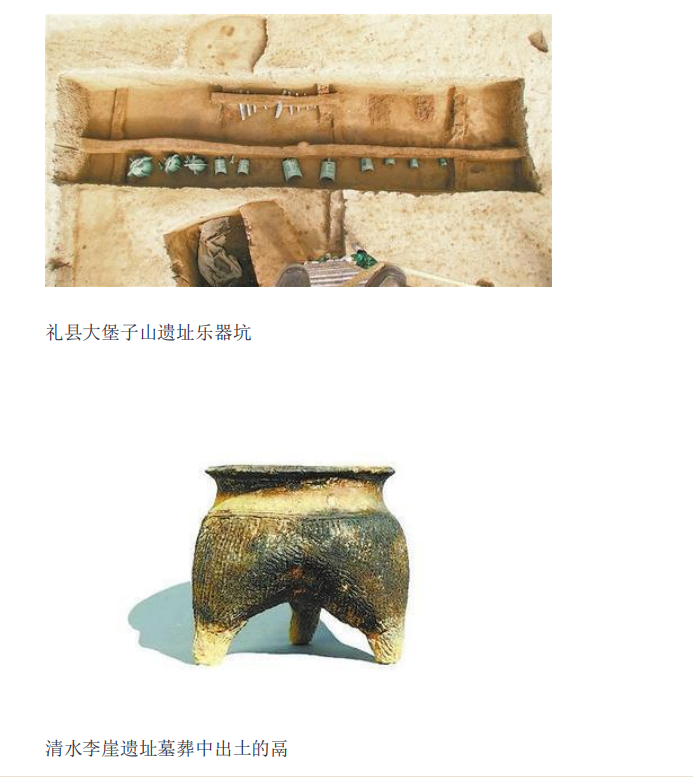

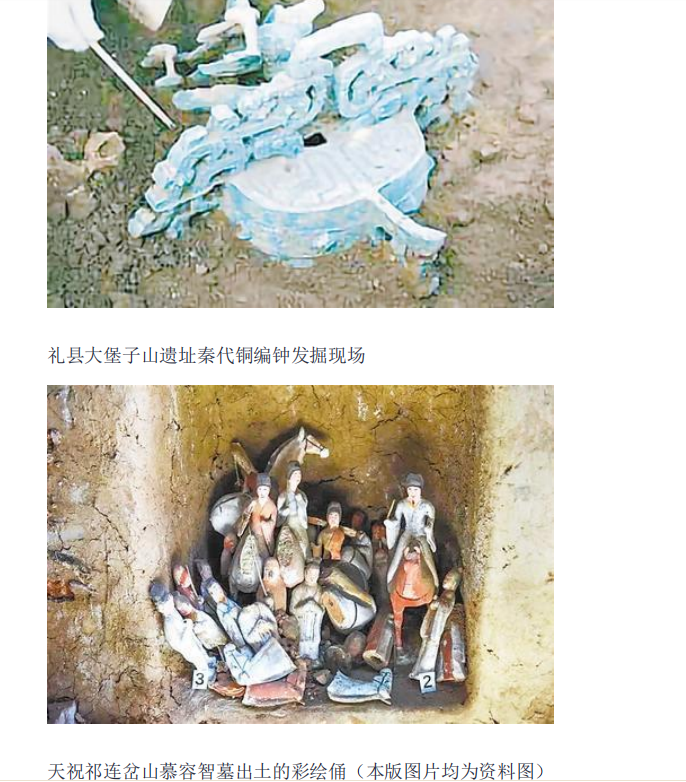

甘肃是两周考古的重镇,为探索秦文化的渊源、了解早期秦文化的面貌、寻找早期秦人的都邑和陵墓、探索秦戎关系等重大学术问题,并为大堡子山遗址保护规划提供翔实、科学的依据。2004 年,甘肃省文物考古研究所、中国国家博物馆、陕西省考古研究院、北京大学考古文博学院、西北大学文化遗产学院五家单位成立了早期秦文化研究项目组,并组建了联合考古队。早期秦文化考古与研究项目自 2004 年启动以来,通过多年的调查与发掘,取得了重大收获。通过对礼县鸾亭山遗址、西山遗址、大堡子山遗址、六八图遗址、清水李崖遗址、甘谷毛家坪遗址、张家川马家塬西戎贵族墓地、秦安王洼墓地的发掘,在解决周、秦、西戎三者关系及来源问题上获得了突破性认识。与此相关的研究也逐渐由早期秦文化研究扩展到秦与戎,周秦戎关系的研究。

第四阶段:开放与繁荣(2012 年至今)

近十年以来,甘肃考古紧跟时代步伐,有效利用甘肃特色考古资源优势,围绕人类起源与扩散、农业起源与扩散、文明起源及文明化进程三大研究课题,运用新理论、新方法、新技术武装自己,以中华文明探源工程、“考古中国”等重大研究项目为依托,采取多单位合作联合攻关的模式,学科建设体系不断完善,研究领域不断扩展,取得了重要收获和突破性进展。

近年来,旧石器时代考古主要对陇西盆地东部的水洛河、清水河及葫芦河流域进行了考古调查,新发现有张家川杨上、石峡口,秦安大地湾,环县楼房子,夏河白石崖溶洞等遗址点 20 余处。其中,以 2018 年-2019 年发掘的白石崖溶洞遗址最具影响力。其重要收获是发现了丹尼索瓦人化石,将古人类在青藏高原的早期活动时间从距今 4 万年推至距今 16 万年。该项目为进一步理解丹尼索瓦人的时空分布、遗传特征、文化特征、环境适应等研究提供了重要科学依据,并且对重建青藏高原古人类活动历史和厘清东亚古人类演化历史具有重要意义。以上两项成果分别发表在国际顶级学术期刊Nature(自然)和 Science(科学)杂志,在国际古人类学界和考古学界引起巨大轰动。

新石器时代考古主要围绕重大研究项目合力开展。“考古中国-河套地区聚落与社会研究”是国家大遗址保护“十三五”专项规划重大课题,2017 年以来,甘肃省文物考古研究所与北京大学联合开展了华池县大梁峁遗址、灵台县桥村遗址、镇原县老虎咀遗址考古调查与发掘。“马家窑至寺洼文化时期聚落与社会研究”及“甘肃洮河流域新石器至青铜时代文化与社会之演进”通过马家窑遗址、寺洼遗址、齐家坪遗址、灰嘴屲遗址和大崖头遗址发掘项目的实施,对马家窑文化、齐家文化、寺洼文化、辛店文化等不同时代的遗址群进行了系统考古调查与发掘,极大地丰富了甘肃新石器至青铜时代考古学文化研究资料,进一步完善了该地区史前文化发展谱系。

此外,以矿冶遗址为对象,进行了资源与社会研究的尝试。以“甘肃肃北马鬃山玉矿遗址群考古调查、发掘与研究”为依托,发现了马鬃山径保尔草场、寒窑子草场和敦煌旱峡玉矿遗址,确认了河西走廊玉矿遗址是我国目前所见年代最早的一批集采矿、选料、防御等于一体的采矿聚落遗址,为重新认识内地早期文化中玉器玉料的来源、西玉东输的路线及其形成时间等提供了实物证据,表明甘肃地区的透闪石玉料很早就进入到甘肃以东及周边区域,在多元一体的中华文明形成过程中发挥了独特作用。以“河西走廊早期冶金遗址调查、发掘与研究”项目为依托,相继对西城驿遗址、缸缸洼遗址和火石梁遗址进行了发掘,确认和命名了一支新的考古学文化——西城驿文化,进一步构建和完善了河西走廊史前考古学文化的年代序列和发展谱系,并就早期铜冶金技术的传播与发展及中西文化交流等问题进行了深入探讨,取得了突破性进展。

对少数民族文化遗产的保护和研究,使我们充分认识中国多民族融合、统一的历史进程,从而增强中华民族的凝聚力、创造力和生命力。吐谷浑及党项是我国西部地区活动的少数民族,在东西陆路交通中起重要的桥梁作用,在铸就中华文化和中华文化与对外交流方面作出了重要贡献。2016 年-2019 年,武威亥母寺西夏遗址的发掘和 2020 年吐谷浑墓葬的发掘,为古丝绸之路文化系统的丰富和完善提供新的方向和研究重点。同时,也为华夏文明传承创新区建设中河西走廊文化生态区建设提供新的文化遗产类别,为“一带一路”倡议的实施提供有力的学术支撑。

(作者单位:甘肃省文物考古研究所)

(作者单位:甘肃省文物考古研究所)

来源:中国甘肃网

上篇:第一页

时间:2022-02-12 来源:齐家文化网 打印页面 阅读()

相关内容

Copyrights© All Rights Reserved 版权所有 甘肃省齐家文化研究会

甘肃省齐家文化研究会 广河县齐家文化博物馆 主办

地址:广河县城关镇河北新区广仁街1号 邮编:731300 电话:0930-5936016 传真:0930-5936016

陇ICP备2021002768号  甘公网安备62292402000104号

甘公网安备62292402000104号

技术支持:甘肃南博网络科技有限公司