中国新石器时代的祀天遗存和敬天观念

——以高庙、牛河梁、凌家滩遗址为中心

摘要:中国从大约 8000 多年前开始,就在高庙、牛河梁和凌家滩等遗址,出现低地“天梯”类和山巅“圜丘”类祀天遗迹及其他祀天遗存,表明在新石器时代长江、黄河和西辽河流域就已经有了比较复杂的宇宙观、明确的敬天观念和祀天行为,并在此后传承、交融和发展,延续至夏商周三代,乃至于秦汉以后的整个古代中国。敬天观念还和古天文学同步发展,对中国古代的政治制度、哲学思想、科学技术等产生了深远影响,和祖先崇拜一样,成为中华民族的核心文化基因。关键词:中国新石器时代 祀天 敬天 高庙、牛河梁、凌家滩

图一高庙和汤家岗遗址白陶戳印图案 1~4、6. 高庙(91T1015⑧:16、04T101613:1、04T101613:34、05T11-0224:13、

一

“敬天”或对“天”和“上帝”的崇拜,是中华文明的核心特质之一,相关礼仪在西周就已完备。在周人观念中,“天”至高无上,“天”“上天”“昊天”“皇天”“旻天”“上帝”“昊天上帝”“皇天上帝”等,异名同实,均指天地人间之终极主宰或至上神。周王称“天子”,治“天下”,灭商称行“天罚”[1],得天下称受“天命[2],周人有着强烈的敬天思想、天命观或对“天”的崇拜信仰[3],祀天是周人最高级别的祭祀礼仪。《周礼·春官·宗伯》:“以禋祀祀昊天上帝,以实柴祀日月星辰,以槱燎祀司中、司命、风师、雨师”,这些受祀的“天神”们显然以“昊天上帝”为最高级别[4],或者其他这些天神不过是昊天上帝的不同侧面,因为日月星辰等实际只是“天”的组成部分。周原甲骨和周金文也有“告于天”的记载[5]。《周礼》所说祀昊天上帝的“禋祀”,意为燔柴升烟以达九天,如《仪礼》所言[6]。祀日月星辰的“实柴祀”,祀司中、司命、风师、雨师的“槱燎祀”,或实牲体,或燔燎玉帛,其实也都有燔柴升烟的内容[7]。《周礼》还明言冬至日于“圜丘”祀天[8],《礼记》则说要在“泰坛”祭天[9],在南郊举行“郊”祀以祭天帝[10]。《诗经》《逸周书》《国语》等记载郊祀的时候以周人始祖后稷配祭[11]。但祀天应当不止南郊,也不见得非要在人工建筑的丘、坛,在山巅祀天也应该是自古以来就有的重要形式[12]。按照周礼,祀天属天子行为[13],但东周礼制渐弛,诸侯等也开始祀天[14],更不能排除民间对天的信仰和礼拜。秦汉以降,祀天行为和敬天传统一直得以延续,成为许多政权合法性的仪式见证和思想源头。类似周人的敬天观念,在商代已经存在,殷墟甲骨卜辞中的“上帝”,“令雨”、“令风”、“令雷”,“降我堇(馑)”、“降祸”、“降疾”,居高临下决定天气、年成、福祸等大事[15],已是最高神的性质[16]。卜辞中的“天御”“侑岁于天”等,显示已存在人格化的天神[17]。《尚书·汤誓》“有夏多罪,天命殛之”,“夏氏有罪,予畏上帝,不敢不正”,《诗经·商颂》“天命玄鳥,降而生商”,“帝立子生商”,都显然将“天”和“上帝”作为一回事。这种情况甚至还可以前溯到夏代甚至更早时期[18]。和丰富的记载相比,田野考古确定的夏商周时期的祀天遗存还很有限[19]。但实际上与祀天有关的遗存,早在新石器时代就已见于各地。本文以高庙、牛河梁、凌家滩三处典型遗址为中心,对中国新石器时代的祀天遗存和敬天观念略作分析。

二

高庙遗址位于湖南洪江市安江盆地的西北缘,地处沅江北岸的一级阶地,总面积约 3万平方米。在遗址下层发现了一处属于高庙文化的大型祭祀场所,复原面积在 1000 平方米左右,年代约距今 7800~7000 年。祭祀场有 4 个边长约 1 米的方形大柱洞,发掘者推测原来应该是“排架式梯状建筑”,还有数十个祭祀坑、附属房屋等。祭祀坑中出土火烧过的牛、羊、鹿、龟、鱼等动物骨骼和螺壳,个别坑中有人骨。出土的白陶非常精美,上戳印有复杂图案,发掘者推测为祭器。白陶上的图案,有可以和祭祀场主建筑对应的“天梯”图像,以及八角星纹、獠牙神面纹、日纹、鸟纹等[20](图一,1~4、6)。

04T111613:10)5.汤家岗(T2310④:55) 高庙遗址边长约 1 米的柱洞所支撑的“排架式梯状建筑”应该是非常高的,其与白陶上的“天梯”图案互相对应,加上神面纹、鸟纹等与“天”有关的图案,以及可能为燎祭后瘗埋的动物牲坑、人牲坑等,足够复原出一副可信的通天祭祀场景。这类祀天遗存的核心是很高的“天梯”,崇拜对象应该是神面、太阳和八角星形象所代表的神圣。高庙遗址位于地势并不高的阶地上,这可能正是建造“天梯”以通天的原因。从白陶图像看,这类“天梯”至少有三种,分别是三角顶的“梯阙”式(图一,1)、三道横架的电线塔式(图一,2)、斜出两条“天线”的金字塔式。神面形象最突出的特征,是有一对或两对獠牙的似乎可吞噬一切的巨口,两侧一般还伸出双翼。从图像上看,略等于甚至更高于“天梯”,而且更为宽阔。贺刚将这样狰狞的庞然大物推定为“飞龙”,是比较令人信服的[21],但因为描绘的是正面形象,所以看不到龙的身躯。在有的龙口的四角,各有一个弧边四角形加弧线纹的图形,也见于八角星纹的核心。龙形象常在一对“天梯”之间,或者被凤鸟所托举(图一,2)。有的八角星复合纹图案颇为复杂:中央是弧边四角形,外接圆形,再外为八角星纹,最外面是多周圆形等。贺刚认为这表示当时已初创“天圆地方的宇宙观”[22];其与大略同时或稍晚的蚌埠双墩遗址出土的“十”“井”“亞”等字形的刻符一样,可能确曾表达了四方五位、八方九宫、天圆地方的观念[23]。高庙的八角星纹,以及其他“十”字纹、对角线纹、八方纹、十六星纹,应该都是宇宙天地的象征,这些八角星纹等也常被凤鸟托举。也有八角星纹代表天极的说法[24]。在有的八角星纹图像的下面,是类似人的双臂和躯体的图案,合起来很像是一个头为八角星复合纹的人形“神”(图一,4),让人联想到《淮南子·精神训》里对人“头之圆也象天,足之方也象地”的描述。甲骨文、金文的“天”字,被认为是人形正面站立而有象征天盖的圆首,则这种有形之“天”的观念[25],可能在高庙文化时期即已形成。甚至高庙遗址所处沅江之“沅”字,也存在与“天”字有关的可能性[26]。在晚于高庙文化又与其一脉相承的汤家岗文化的白陶上,有更加规整的八角星纹,其四方部位各有一个类似人身和四肢的图形,“头”则共用中央的四角星纹[27],应该属于高庙之人形“天神”的发展形态(图一,5)。

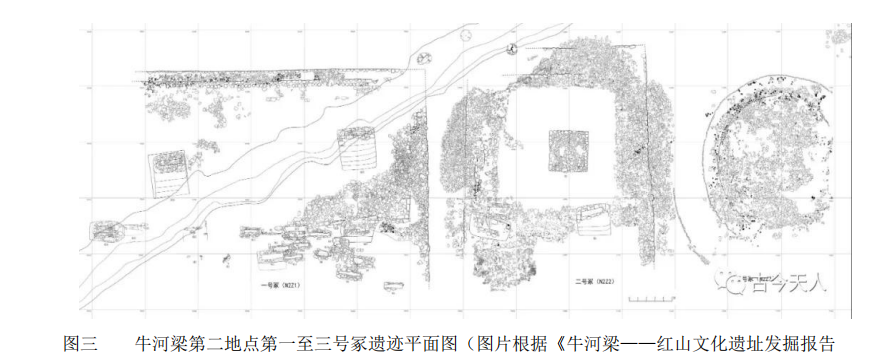

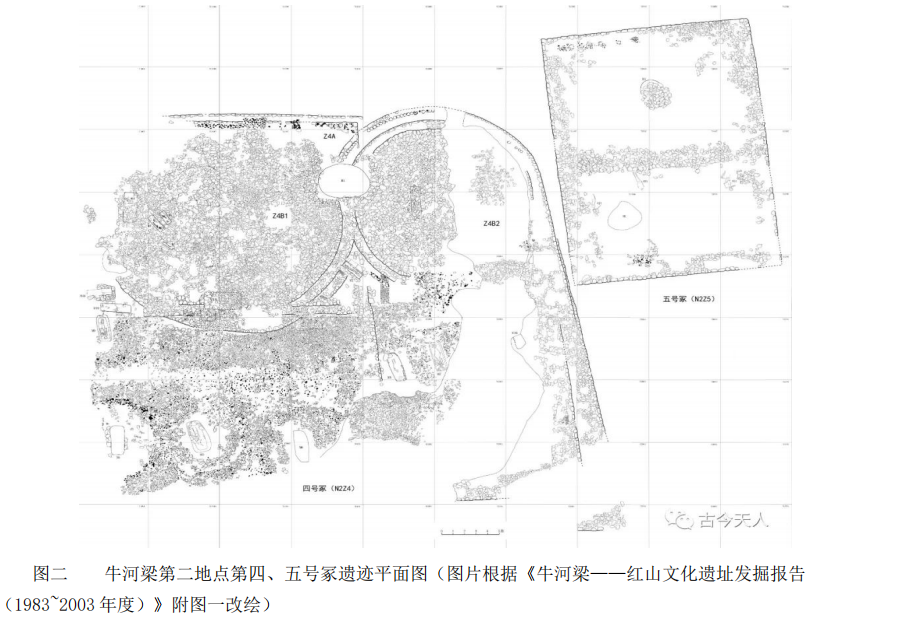

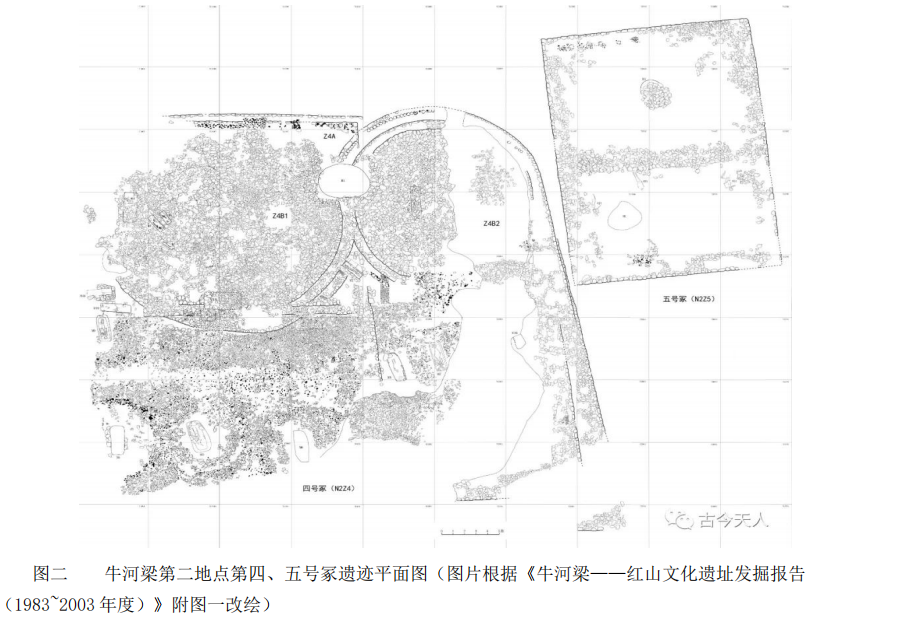

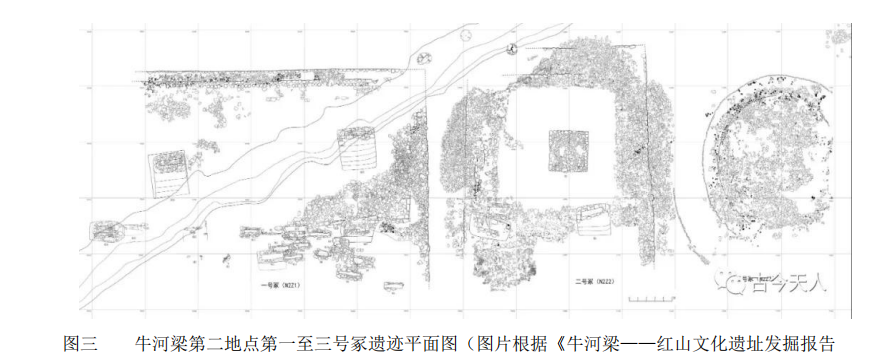

(1983~2003 年度)》附图一改绘) 年代最早的四号冢下层冢,已发现 10 座冢墓,分为四排,能看出形状的墓冢均为圆形,直径六七米,周围竖立一周无底陶筒形器,冢上平铺碎石,出土陶塔形器;每冢中央均有一墓,有的随葬精美的带盖彩陶瓮、斜口筒形玉器等。这些位于山梁上的圆形积石冢,很容易让人将其与后世祀天的“圜丘”或“天坛”联系起来;冢周缘的筒形器竖置以上下联通,也应该与沟通天地有关;冢上的塔形器虽有“祖”形器的说法[32],但上下联通、上小下大,不排除是燎祭时置于柴薪之上以使烟气升腾的熏炉盖类器物;每冢中央的墓葬或许属于祀天的巫觋墓,当有配天或献祭性质,随葬的斜口筒形玉器上下直通,有可能为巫觋的通天道具。只是当时这样的小冢坛多达 10 座,或许是附近不同区域的人群集中到这个祀天圣地,各自举行仪式的结果。四号冢上层冢的一对圆坛(Z4B1、Z4B2),每个都有三层阶台,每层阶台外缘以立石组成界桩,坛面堆石,外石界桩圈直径分别约 19、15 米。在内石界桩圈的内侧,竖立一圈陶筒形器,坛面中部还出有陶塔形器。从东侧圆坛(Z4B2)来看,其东侧向南还延伸出石砌东墙,与石砌南墙相交,如果西侧圆坛(Z4B1)以南原来也是这样,那么整体就

三

牛河梁遗址群位于辽宁西部建平、凌源和喀左三县市交界处,在南北长达10 多公里的梁脊上,分布着至少 20 多个遗址点,最重要的“庙、坛、冢”等遗迹属于红山文化中期偏晚至晚期[28],约距今 5700~5000 年[29]。其中占地面积近 6000 平方米的规模最为宏大的第二地点,有积石而成的多层坛冢,年代有早有晚。据地层关系和出土陶器看,四号冢的下层冢年代最早;上层冢的一对圆坛(Z4B1、Z4B2)年代其次;四号冢里叠压打破这对圆坛的方坛(Z4A)以及其西侧的三号冢(圆坛 Z3)年代再次[30],三号冢以西的一、二号冢(方坛 Z1、Z2)有可能也大致在这个时间[31];打破这些冢、坛的墓葬年代最晚(图二、三)。

是北圆南方的结构。很有可能圆坛祀天、方坛祭地或者作为圆坛的附属设施。圆坛面积比下层冢坛大很多,且仅有两个,或者代表出现了两个更大的祭祀集团,祭祀权力有明显集中趋势。圆坛中心已无墓葬,可能是为了更加突出祭祀对象本身的神圣性。再晚些时候,大概形成了以 3 号圆形大冢坛(Z3)为中心,东有方坛(Z4A)、西有方形大冢(Z2)、西部外侧还有冢墓区的格局。3 号冢坛和之前的圆坛结构类似,只是外石界桩圈直径扩大到约 22 米,内石界桩圈直径约 11米,坛面中心最高。东侧四号冢的方坛(Z4A)的边长复原有 12 米多。这圆、方二坛,可能分别用于祭祀天地,而以祀天为主。冯时认为该圆坛是“迄今所见史前时期最完整的盖天宇宙论图解”[33],并注意到该圆坛(圜丘)的外周(外衡)直径,恰好是内周(内衡)直径的两倍,和《周髀算经》里《七衡图》所示的外、内衡比值完全相同[34]。郭大顺说该圆坛“酷似明清时期北京天坛的圜丘”[35]。如果是这样,那牛河梁圆坛结构显示的天文思想也就有一个逐步发展成熟的过程,因为之前的四号冢上层冢的圆坛(Z4B1、Z4B2)还不见这样的比值。进一步来说,3 号圆坛面积进一步扩大,且仅有一个,可能是牛河梁附近社会整合成一个祭祀集团的反映。圆坛旁边的大方冢(Z2)中心有牛河梁级别最高的大墓 M1,其墓主人可能是祭祀天地的大巫觋。大方冢(Z2)和西侧冢墓区的大、中型墓葬,或

为其他不同层级的巫觋,构成巫觋祭祀集团。这些墓葬的随葬品基本都是精美玉器,除斜口筒形器外,璧、龙、凤、勾云形器、龟壳等也都应该与祀天有关。玉璧在周代文献中被认为是祀天礼器[36],如郑玄所说“璧圆象天”,璧在红山文化时期可能已用于礼天,尤其数量较少的那种规整的圆孔圆形璧;而红山文化最典型的圆孔圆角方形璧,可能就是“天圆地方”的象征综合体,与凌家滩的洛书玉版相似。玉龙被认为像猪、熊或者蝉等昆虫的幼虫等,不管像什么,其实质应该是龙,加上玉凤,当与“天”有关;并且红山文化有的玉龙也有獠牙[37],只不过远不如高庙白陶上表现的飞龙獠牙那样硕大。勾云形玉器或象征北斗天璇。玉龟壳可能与凌家滩的玉龟壳和贾湖的龟甲一样,蕴含以圆圜背甲象天、以方平腹甲形地的“天圆地方”的宇宙观[38]。此外,玉人双手抚胸、双腿略弯,显得十分虔敬,很有可能是祀天巫觋的真实写照。当然,牛河梁除祀天遗存外,应该还有祭地、祭女神、祭祖等的遗存,兹不赘述。

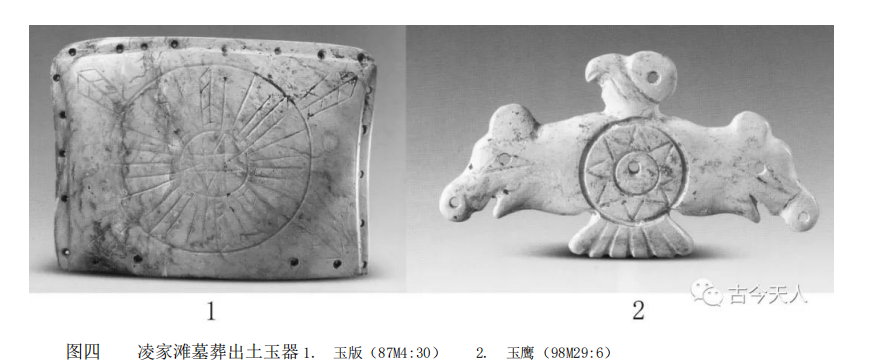

凌家滩 98M29 出土的玉“鹰”也十分重要,它胸腹部刻划中有圆圈的八角星纹,两翅各有一个兽头(图四,2),发掘者称其为猪头,有人说是熊头。猪的形象被认为与北斗有关[45]。其实这个造型,和高庙白陶上凤托举八角星和龙的图像很接近,如果这样,那这件玉器上的“鹰”或为“凤”,兽头或为“龙”头。98M16 玉龙的发现,更是凌家滩存在龙形象的明证。07M23 墓葬填土上方发现的巨型玉“猪”,也未尝不可视为玉龙首。凌家滩玉或石璧数量较多,虽然多数个体小,但也有外径 12 厘米多的较大的璧(如 98M25:1),因此应当确实存在以璧礼天的行为。98M29 还发现 3 件玉人,其他墓葬也有发现,抚胸屈膝的虔敬姿态和红山文化者神似,当为巫觋现象。综合来看,凌家滩祭坛的主要性质当为祀天,祭坛南侧的墓葬也应主要与祀天巫觋集团有关。凌家滩祀天遗存应该基本属于高庙一类,比如所处地势都较低平,祭祀场地都大致呈长方形而非圆形,都有含义深邃的八角星纹。凌家滩虽未发现如高庙那样明确的“天梯”类遗存,但发掘者认为祭坛东南方向的大片红烧土块当为“神庙”遗存,不排除建有“天梯”类建筑的可能性。另一方面,凌家滩文化和红山文化晚期的玉器有诸多相似之处

四

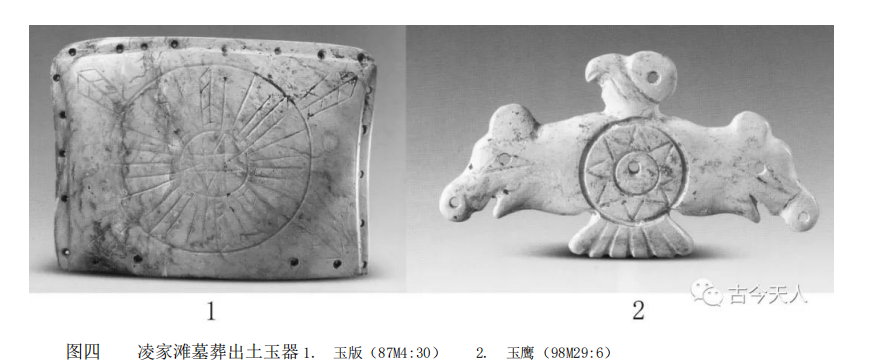

凌家滩遗址位于安徽含山裕溪河北岸的岗地上,总面积约 140 万平方米,主体遗存属于凌家滩文化,年代约在距今 5600~5300 年之间。在遗址中心偏北位置发现一处祭坛残迹,复原起来或接近长方形,面积约 1200 平方米。祭坛由人工铺垫而成,最下面为纯净土层,中间是小石子和粘合剂合成的致密层,上面是小鹅卵石、小石子和黏土的混合层。在祭坛上面发现几处小积石圈和 3 座长方形小祭祀坑,祭祀坑内有陶器、石钺、禽骨等。还有一座编号为 M1 的椭圆形“墓葬”,内有红烧土颗粒,出土 3 件玉人、1 件石“璧”和几件玉饰,朔知认为可能也属祭祀坑性质[39]。在祭坛的东南角有红烧土和很厚的草木灰遗存,在东南方向祭坛和居住区之间还有大面积的红陶土块建筑遗迹分布区,发掘者推测前者属于燎祭遗存,后者可能是“神庙”遗存[40]。在祭坛南部发现几十座墓葬,围绕祭坛而葬,尤其大墓均在祭坛正南部,推测大体应与祭坛同时且有密切关系,随葬品中的版、龟壳、龟形器、璧、“鸟”、龙、人等形态的玉器[41],以及祭祀坑中的玉人、石“璧”等,都与“天”有一定关系。凌家滩最重要的玉器当属 87M4出土的长方形玉版,在中心圆内刻一八角星纹,第二重圆内以八条直线八等分,每份里面刻一向外放射的箭头形,第二重圆外又向四角放射四条箭头形,玉版四

边分别钻有 5、5、4、9 个小孔(图四,1)。陈久金和张敬国认为玉版的四方、八方与四象、八卦和季节有关,四边小孔的数目则与“洛书”吻合,当为“洛书玉版”[42]。钱伯泉将其直接看作是蕴含“天圆地方”“地静天动”宇宙观的式盘[43]。冯时也将其与式盘比较,认为体现了四方五位、八方九宫、天圆地方的观念[44]。现在我们知道这个“洛书玉版”和高庙八角星纹一脉相承。与玉版同一墓出土的玉龟壳,有稍圆圜的背甲和较方平的腹甲,二者都钻有小孔以互相连缀,或与“天圆地方”的宇宙观有关,不排除和贾湖、王因等的龟甲一样用于龟占。凌家滩最大墓葬 07M23 出土的 3 件玉龟形器,有的里面还放有玉签,发掘者张敬国明确指出其当为龟占用具。

[46],如玉人、玉龙、玉龟、玉斜口器,以及圆角略方玉璧、玉联璧等,多数体现凌家滩文化对红山文化宇宙观、祭祀信仰等精神层面因素的吸纳[47],而玉龟、玉斜口器以及石钺等,则显示凌家滩文化对红山文化的反向影响。

五

我们可以将以上三个遗址的典型祀天遗存分为两类,即以高庙为代表的低地“天梯”类和以牛河梁为代表的山巅“圜丘”类。在早期中国各地,还有不少可能属于祀天遗存者,多数当可归属于这两类。低地“天梯”类祀天遗存,因为很难发现如高庙那样巨大柱洞所代表的高大梯架式建筑和“天梯”形图像,所以只能做大致判定。比如仰韶文化晚期的庆阳南佐遗址,核心宫殿式建筑中央有直径3 米多的圆形火坛,宫殿区周围有 9 座数十米见方的夯土祭台,可能与祭祀天地有关。再比如良渚文化的反山墓地,有随葬大量璧、琮的高级别墓葬,如将其上的神人神面纹解读为神人乘龙纹,加上玉器、漆器、美陶上常见的凤鸟纹,那就和高庙白陶图像内容很接近了[48],但反山墓地是否与祀天大巫觋有关,目前尚不好确定。瑶山、汇观山上面的墓葬,随葬大量玉琮而不见或少见玉璧,应该并非年代早,而可能主要是因为其与祭地有关的缘故。山巅“圜丘”类祀天遗存,在红山文化其他遗址还有发现,比如牛河梁第十三地点的高大圜丘[49]、喀左东山嘴的圆形小石坛[50]等。在包头阿善遗址发现有仰韶文化阿善三期类型的串珠状石堆遗迹,顶端最大的圆形石堆底径 8.8 米,这些石堆周围还有葫芦形石墙围护[51],这组遗迹可能也当属于圜丘类祀天遗存。还有一些与可能“天”或者祀天有关的遗存,如属于裴李岗文化的舞阳贾湖遗址龟甲、骨规形器和骨板[52],属于兴隆洼文化的阜新查海遗址中心的石堆巨龙[53]、塔尺营子遗址石牌形器上的獠牙神面纹[54],属于双墩文化的蚌埠双墩遗址所出“十”“井”“亞”等字形的刻符[55],属于大汶口文化的莒县陵阳河等遗址陶尊上的日鸟连山纹、弧边四角星陶文[56],属于陶寺文化的陶寺遗址的半圆形“观象台”遗迹[57]等。考古发现有很大偶然性,现在能够初步确定的祀天遗存或与“天”有关的遗存还很少,没有发现的地区,不见得就没有过祀天行为。如上引《史记·封禅书》所载,雍州也就是黄土高原主体区域自古以来就有在山上立畤祭祀上帝的传统,青兖州地区秦汉以后多见帝王在泰山、峄山封禅祀天之举,在泰山等地祀天有早到新石器时代的可能性。 总之,中国从大约 8000 多年前的新石器时代中期开始,就出现比较复杂的宇宙观、明确的敬天观念和祀天行为,而且和“族葬”习俗最早只见于黄河流域不同,这种敬天观念和祀天行为从一开始就可能以“上层远距离交流”的方式[58],出现于长江、黄河和西辽河流域,并在此后传承、交融和发展,延续至夏商周三代,乃至于秦汉以后的整个古代中国。敬天观念还和古天文学同步发展,对中国古代的政治制度、哲学思想、科学技术等产生了深远影响,和祖先崇拜一样,成为中华民族的核心文化基因。

[1]《尚书·牧誓》:“今予发,惟恭行天之罚”。[2]《尚书·召诰》:“我受天命,丕若有夏历年,式勿替有殷历年”。[3]《诗经·生民之什·板》:“敬天之怒,无敢戏豫。敬天之渝,无敢驰驱。昊天曰明,及尔出王。昊天曰旦,及尔游衍。”《诗经·清庙之什·我将》:“我其夙夜,畏天之威,于时保之。”[4]宋人王昭禹认为,“昊天上帝者指天帝耳。天者,帝之体。帝者,天之用。”见王昭禹:《周礼详解》第十七卷,文渊阁四库全书,台湾商务印书馆影印本。[5]如凤雏甲骨 H11:96:“小告于天,西亡咎”。《何尊》:“廷告于天”。[6]《仪礼·觐礼》:“祭天,燔柴。”[7]上引《周礼·春官·宗伯》文郑玄注:“禋之言烟。周人尚臭,烟气之臭闻者。槱,积也……三祀皆积柴、实牲体焉。或有玉帛燔燎,而升烟所以报阳也。”[8]《周礼·大司乐》:“冬日至,于地上之圜丘奏之,若乐六变,则天神皆降,可得而礼矣。”[9]《礼记·祭法》:“燔柴于泰坛,祭天也。”[10]《礼记·郊特牲》:“兆于南郊,就阳位也……于郊,故谓之郊。”“郊所以明天道也。”《礼记·礼运》:“故祭帝于郊,所以定天位也”。[11]《诗经·周颂·思文》:“思文后稷,克配彼天。”《逸周书·作雒》(周公)“乃设丘兆于南郊,以祀上帝,配以后稷。”《国语·鲁语上》:“周人禘喾而郊稷,祖文王而宗武王。”[12]《史记·封禅书》:“自

古以雍州积高,神明之隩,故立畤郊上帝,诸神祠皆聚云。盖黄帝时尝用事,虽晚周亦郊焉。”另参见杨天宇:《西周郊天礼考辨二题》,《文史哲》2004 年第 3 期,第 91~96 页。[13]《礼记·曲礼下》:“天子祭天地。”《礼记·王制》:“天子祭天地,诸侯祭社稷,大夫祭五祀。”[14]《礼记·礼运》:“(孔子曰)鲁之郊禘,非礼也,周公其衰矣!杞之郊也禹也,宋之郊也契也,是天子之事守也。”[15]胡厚宣:《殷卜辞中的上帝和王帝》,《历史研究》1959 年第 9、10 期,第 23~50 页、89~110 页;朱凤瀚:《商周时期的天神崇拜》,《中国社会科学》1993 年第 4 期,第 191~211 页。[16]李亚农:《殷代社会生活》,上海人民出版杜,1955 年。[17]参见冯时:《中国古代的天文与人文》(修订版),中国社会科学出版社,2006 年,第 68 页。[18]《尚书·甘誓》:“有扈氏威侮五行,怠弃三正,天用剿绝其命。”《尚书·尧典》:“乃命羲和,钦若昊天,历象日月星辰,敬授人时。”《尚书·舜典》:“肆类于上帝,禋于六宗,望于山川,遍于群神。”[19]小屯丙组建筑基址瘗埋白苍成对玉璧,被认为属晚商王都内的祭天遗存;礼县西山遗址圆形夯土台基及祭祀坑,被认为与两周之际(公元前 770 年)秦襄公祭白帝的西畤有关,但白帝和昊天上帝还有一定差别。参见石璋如:《小屯》第一本《遗址的发现与发掘·乙编·殷墟建筑遗存》,历史语言研究所,1959 年;王志友、刘春华:《秦、汉西畤对比研究》,《秦汉研究(第九辑)》,陕西人民出版社,2015,第 161~174 页。[20]湖南省文物考古研究所:《湖南黔阳高庙遗址发掘简报》,《文物》2000 年第 4 期,第 4~23 页;湖南省文物考古研究所:《湖南洪江市高庙新石器时代遗址》,《考古》2006 年第 7 期,第 9~15 页。[21]贺刚:《湘西史前遗存与中国古史传说》,岳麓书社,2013 年,第 254~262 页。[22]贺刚:《湘西史前遗存与中国古史传说》,岳麓书社,2013 年,第 342~345 页。[23]冯时:《文明以止:上古的天文、思想与制度》,中国社会科学出版社,2018 年,第 46~78 页。[24]李新伟:《中国史前陶器图像反映的“天极”观念》,《中原文物》2020 年第 3 期,第 81~93 页。[25]参见冯时:《中国古代的天文与人文》(修订版),中国社会科学出版社,2006 年,第 66 页。[26]《山海经·海内东经》:“沅水山出像郡镡城西,入东注江,入下隽西,合洞庭中。”《山海经·中山经》:“澧沅之风,交潇湘之渊,是在九江之间。”《楚辞·九歌》:“沅有芷兮澧有兰。”可见沅水在先秦时期早已存在。沅即元,字形可能与“天”,与高庙的人形圆首天神有关。[27]湖南省文物考古研究所:《安乡汤家岗——新石器时代遗址发掘报告》,科学出版社,2013 年,第 55 页。[28]辽宁省文物考古研究所:《牛河梁——红山文化遗址发掘报告(1983~2003 年度)》,文物出版社,2012 年。[29]牛河梁遗址红山文化中期偏晚和晚期的四个测年数据,其中三个的树轮校正年代分别为公元前 3799~前 3517 年、公元前 3771~前3519 年、公元前 3700~前 3521 年;还有一个为公元前 3360~前 2920 年。综合考虑,暂将红山文化中期偏晚和晚期年代推定在公元前 3700~前 3100 年。参见辽宁省文物考古研究所:《牛河梁——红山文化遗址发掘报告(1983~2003 年度)》,文物出版社,2012 年,第 479页;刘国祥:《红山文化研究》,科学出版社,2015 年第 18~20 页;王芬、栾丰实:《牛河梁红山文化积石冢的分期和年代》,《中原文物》2016 年第 4 期,第 27~33 页。[30]田广林、梁景欣:《关于牛河梁第二地点红山文化四号冢的几个问题》,《辽宁师范大学学报(社会科学版)》2018 年第 6 期,第 131~136 页。[31]高云逸:《牛河梁遗址“女神庙”与积石冢年代的再认识》,《边疆考古研究》(第 26 辑),科学出版社,2019 年,第 63~74页。[32]郭大顺:《牛河梁等红山文化遗址所见“祖先崇拜”的若干线索》,《辽河寻根文明溯源——中华文明起源学术研讨会论文集》,文物出版社,2012 年,第 100~106 页。[33]冯时:《红山文化三环石坛的天文学研究——兼论中国最早的圜丘与方丘》,《北方文物》1993 年第 1 期,第 9~17 页。[34]冯时:《中国古代物质文化史·天文历法》,开明出版社,2013 年,第 301~305 页。[35]郭大顺:《红山文化的“唯玉为葬”与辽河文明起源特征再认识》,《文物》1997 年第 8 期,第 20~26 页。[36]《周礼·春官·宗伯》:“以苍璧礼天,以黄琮礼地。”[37]刘淑娟:《红山文化玉器类型探究》,《辽海文物学刊》1995 年第 1 期,第 22 页(图一,3)。[38]在《雒书》中有灵龟“上隆法天,下平法地”的记载(《初学记》鳞介部龟第十一引)。[39]朔知:《凌家滩祭坛遗迹试论》,《凌家滩文化研究》,文物出版社,2006 年,第 170~180 页。[40]安徽省文物考古研究所:《凌家滩——田野考古发掘报告之一》,文物出版社,2006 年,第 29~33 页。[41]安徽省文物考古研究所:《凌家滩——田野考古发掘报告之一》,文物出版社,2006 年;安徽省文物考古研究所:《安徽含山县凌家滩遗址第五次发掘的新发现》,《考古》2008 年 3 期,第 7~17 页。[42]陈久金、张敬国:《含山出土玉片图形试考》,《文物》1989 年第 4 期,第 14~17 页。[43]钱伯泉:《凌家滩新石器时代遗址出土的玉制式盘》,《文物研究》第七辑,黄山书社,1991

年,第 152~157 页。[44]冯时:《文明以止:上古的天文、思想与制度》,中国社会科学出版社,2018 年,第 65~67 页。[45]冯时认为中国古代有“以猪比附北斗的传统”。见冯时:《文明以止:上古的天文、思想与制度》,中国社会科学出版社,2018 年,第 538~548 页。[46]田名利:《凌家滩墓地玉器渊源探寻》,《东南文化》1999 年 5 期,第 18~25 页;田名利:《凌家滩遗存与红山文化》,《文物研究》第十五辑,黄山书社,2007 年,第 79~90 页。[47]李新伟:《中国史前玉器反映的宇宙观——兼论中国东部史前复杂社会的上层交流网》,《东南文化》2004 年 3 期,第 66~72 页。[48]贺刚:《湘西史前遗存与中国古史传说》,岳麓书社,2013 年,第 271 页。[49]郭大顺:《红山文化》,文物出版社,2005年,第 88~91 页。[50]郭大顺、张克举:《辽宁省喀左县东山嘴红山文化建筑群址发掘简报》,《文物》1984 年第 11 期,第 1~11 页。[51]包头市文物管理所:《内蒙古大青山西段新石器时代遗址》,《考古》1986 年第 6 期,第 485~496 页。[52]龟甲除作为龟占工具,可能还象征天地;骨规形器和骨板被认为可能为观测天象之“规矩”。见河南省文物考古研究所:《舞阳贾湖》,科学出版社,1999 年;河南省文物考古研究院、中国科学技术大学科技史与科技考古系:《舞阳贾湖(二)》,科学出版社,2015 年;河南省文物考古研究院、中国科学技术大学科技史与科技考古系、舞阳县博物馆:《河南舞阳县贾湖遗址2013 年发掘简报》,《考古》2017 年第 12 期,第 3~20 页;李新伟:《中国史前玉器反映的宇宙——兼论中国东部史前复杂社会的上层交流网》,《东南文化》2004 年第 3 期,第 66~72 页;王楠、胡安华:《印证神话传说:贾湖遗址发现骨制“规矩”》,《中国城市报》2019 年 7 月 22 日,第 13 版。[53]辽宁省文物考古研究所:《查海——新石器时代聚落遗址发掘报告》,文物出版社,2012 年。[54]刘勇:《辽宁阜新查海遗址发现七千五百年前石雕神人面像》,《光明日报》2019 年 9 月 29 日,第 11 版。[55]冯时认为这些刻符当表示四方五位、八方九宫等空间观念。见安徽省文物考古研究所、蚌埠市博物馆:《蚌埠双墩——新石器时代遗址发掘报告》,科学出版社,2008 年;冯时:《文明以止:上古的天文、思想与制度》,中国社会科学出版社,2018 年,第 46~78 页。[56]大汶口文化晚期最常见的上日形下火焰形的符号,和高庙的“天”字形图像也是比较相近的,加上下面的连山形,可以理解为山巅之上的日鸟合体或者山上之“天”。弧边四角星纹和高庙所见一样,可能与天之中或者天极有关。见王树明:《从陵阳河与大朱村发现陶尊文字谈起》,《东方考古》第 1 集,科学出版社,2004 年,第 385~403 页;韩建业:《五帝时代——以华夏为核心的古史体系的考古学观察》,学苑出版社,2006 年,第 149~170 页。[57]所谓“观象台”遗迹,也有可能是迎日祭天遗迹。见中国社会科学院考古研究所山西队、山西省考古研究所等:《山西襄汾县陶寺城址祭祀区大型建筑基址 2003 年发掘简报》,《考古》2004 年7 期,第 7~24 页;《山西襄汾县陶寺中期城址大型建筑ⅡFJT1 基址 2004~2005 年发掘简报》,《考古》2007 年 4 期,第 3~25 页。[58]李新伟用“中国史前社会上层远距离交流网”的模式,来解释约公元前 3500 年以后中国各地出现的文化和社会共性。这一模式对于解释裴李岗时代中国大部区域在思想观念和知识系统方面的共性更加有效。见李新伟:《中国史前社会上层远距离交流网的形成》,《文物》2015 年第 4 期,第 51~58 页。

(作者:韩建业 原载《江汉考古》2021 年第 6 期)

来源:古今天人

时间:2022-01-26 来源:齐家文化网 打印页面 阅读()

相关内容

Copyrights© All Rights Reserved 版权所有 甘肃省齐家文化研究会

甘肃省齐家文化研究会 广河县齐家文化博物馆 主办

地址:广河县城关镇河北新区广仁街1号 邮编:731300 电话:0930-5936016 传真:0930-5936016

陇ICP备2021002768号  甘公网安备62292402000104号

甘公网安备62292402000104号

技术支持:甘肃南博网络科技有限公司