林梅村:塞伊玛—图尔宾诺文化与史前丝绸之路

世界冶金术起源地目前尚难确定, 公元前7000~前6000 年,巴尔干到安纳托利亚一带已开始冶金实践,不同比例的砷青铜、锡青铜、铅青铜或铅锡青铜相继发明。公元前3500 年, 西亚步入青铜时代鼎盛期, 主要青铜冶铸技术业已发明, 并对周围世界产生了重大影响[1]。青铜时代早期制品基本上不是铜基合金,直至青铜时代中期,才发展到冶金学意义上的青铜时代。除了少数例外,纯铜或砷铜在此阶段不复使用。在青铜时代早期,金属制品要经过热锻和冷锻才能最后定型;而青铜时代晚期, 大多数金属制品都用双范铸造,无需冷锻成型,即便冷锻也只占很小的比例[2]。中国青铜文化没有经历原始红铜锻造阶段,一开始便采用先进的青铜铸造技术。因此,许多研究者相信,中国青铜文化是在西方文化影响下产生的[3]。由于缺乏确凿的证据,另一些研究者则主张中国冶金术是本土独立产生的[4]。例如中国冶金史专家、复旦大学杨宽教授就认为,“那种以为冶金技术来自一个‘母国’的说法,完全是不科学的臆说。很显然, 凡是一个地方具备了发明某种冶金技术的地理条件和历史条件时, 就完全可能创造出某种冶金技术”[5]。

2013年, 在北京大学中国考古学研究中心的资助下, 我们开启了欧亚草原考古课题研究,重点考察史前丝绸之路。我们首先考察了新疆昌吉两市五县的古代遗址和博物馆馆藏文物, 从中甄别出一批塞伊玛—图尔宾诺文化遗存。其后,我们赴山西太原调查当地发现的一件塞伊玛—图尔宾诺式倒钩铜矛,又在山西博物院新发现一件以前不知道的倒钩铜矛。据我们研究,太原倒钩铜矛当为中国境内目前所知最早的铜器之一, 从它的器形和金属成分看,年代甚至早于夏文化(二里头文化)。为此,我们撰写《欧亚草原文化与史前丝绸之路》一文,公布了这项研究成果,并首次提出中国早期青铜文化源于欧亚草原文化[6]。此后,我们又收到陕西省考古研究院张天恩博士寄来的陕西历史博物馆藏塞伊玛—图尔宾诺式倒钩铜矛的彩色照片, 并在河南南阳市博物馆发现三件以前不知道的塞伊玛—图尔宾诺式倒钩铜矛。现将这项研究的最新进展介绍如下。

一、崛起于阿尔泰山

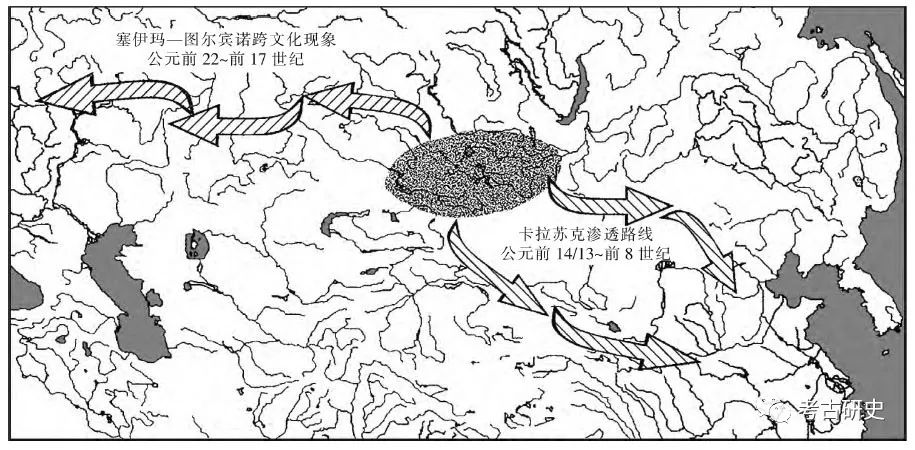

塞伊玛—图尔宾诺文化是广布欧亚草原东部的一种青铜时代考古学文化,最初为盗墓者在俄罗斯乌拉尔地区发现, 材料相当零乱,学界或称“塞伊玛—图尔宾诺现象”(Seima-Turbino Phenomenon)[7]。公元前2200~前1800年,塞伊玛—图尔宾诺文化在阿尔泰山异军突起,随即在欧亚草原广泛传播。在南西伯利亚地区,此文化前接奥库涅夫文化,公元前1600年时被安德罗诺沃文化取代[8]。塞伊玛—图尔宾诺文化分布甚广,东起南西伯利亚,西经乌拉尔山,直迄乌克兰草原,并大举南下中国新疆、甘肃、青海,乃至中原地区(如陕西、山西、河南等地)。近年有学者甚至提出,泰国班清文化冶金术也和塞伊玛—图尔宾诺文化有关[9]。

塞伊玛—图尔宾诺文化是欧亚草原东部最早的青铜文化之一,典型器包括弧背刀、套管空首斧、马头刀、倒钩铜矛等[10],与欧亚草原同时代的木椁墓文化、阿巴舍沃文化、辛塔什塔文化的青铜矛、双刃剑、管銎斧等形成鲜明对照[11]。

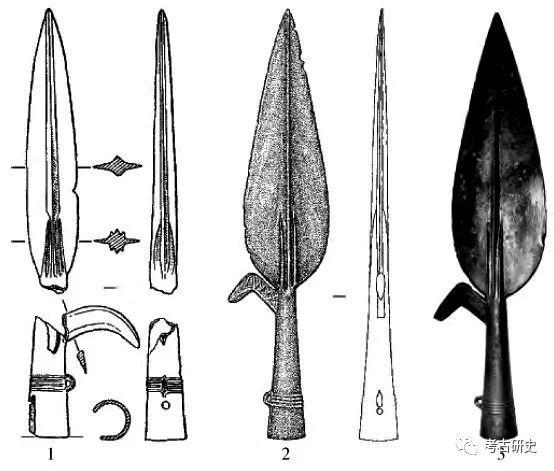

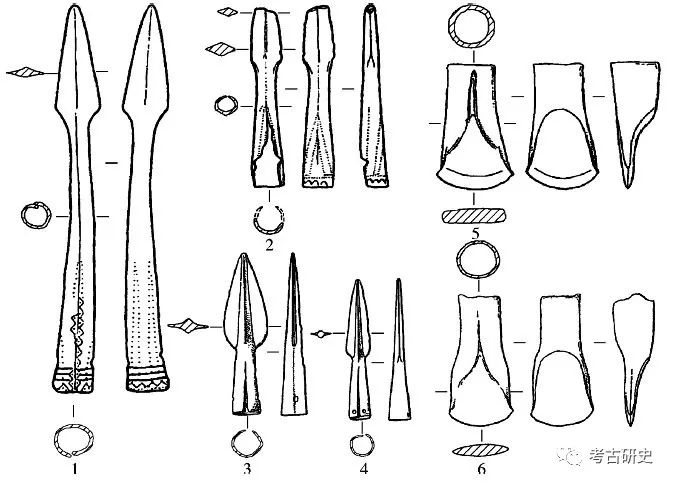

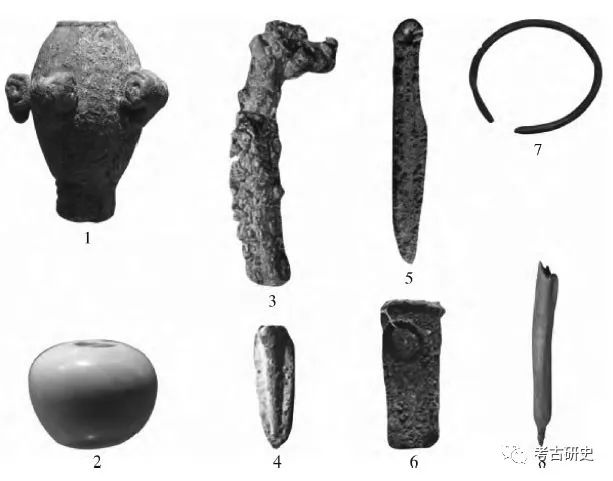

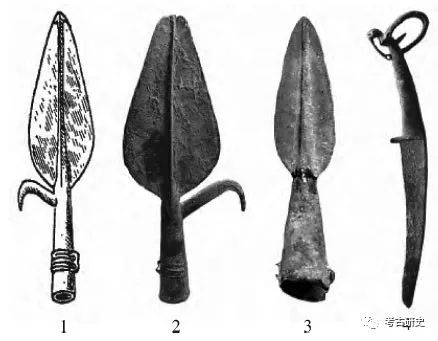

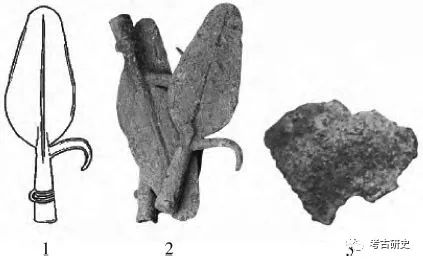

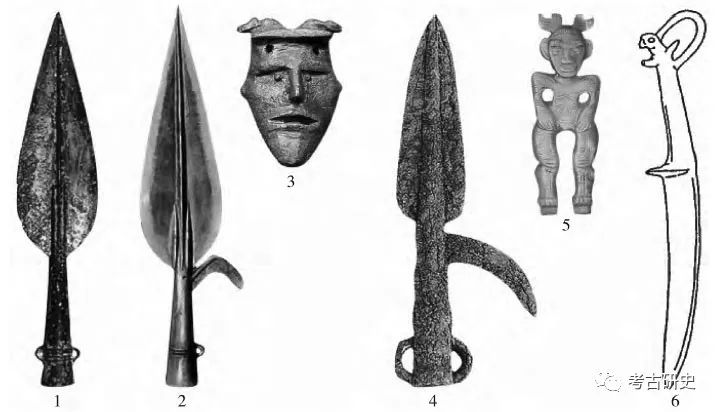

1949年, 阿尔泰山北麓特里特亚科夫矿区发现一组塞伊玛—图尔宾诺青铜兵器和工具,其中包括单系耳“山”字脊顶叶矛、弧背刀、套管空首斧等(图一:1~4),极大地丰富了我们对塞伊玛—图尔宾诺青铜器群的认识[12]。1979 年,俄罗斯考古学家基柳申在阿尔泰山北麓耶鲁尼诺发掘了一座塞伊玛—图尔宾诺古墓。墓主身体左侧着地,双腿弯曲,头向东。墓内随葬铜马头刀、石串珠和陶器各1 件。其中铜马头刀长28.3 厘米,锻造而成,直刃,背略弯;柄部装饰篦形印纹和齿纹,柄截面呈“工”字形的特征与塞伊玛和罗斯托夫卡古墓出土短刀相似;首部为马头或野驴头形,鬃毛飘起垂至眼部,线条清晰(图一:5)。铜刀铜质较差,气孔较多,经实验室检测,其成分为锡青铜[13]。 阿尔泰山北麓鄂毕河上游有一支流,称恰雷什(Charysh)河。据俄罗斯冶金史专家切尔内赫调查,恰雷什河畔发现过一件塞伊玛—图尔宾诺文化倒钩铜矛,中间断裂(图二:1)[14]。阿尔泰山北麓额尔齐斯河流域也发现过两件倒钩铜矛,属于私人收集品(图二:2、3)[15]。此类倒钩铜矛后来成为塞伊玛—图尔宾诺文化最具代表性的冷兵器。

纵观世界冶金发展史,欧亚大陆冶金术最初采用锻造工艺,后来才发明铸造工艺,而塞伊玛—图尔宾诺文化正处于从锻造工艺向铸造工艺过渡的阶段,许多塞伊玛—图尔宾诺青铜器采用锻造工艺打造(图三:1~6)[16]。尽管阿尔泰山出土塞伊玛—图尔宾诺套管空首斧采用铸造工艺,但仍保留了古老的锻造红铜斧的器形(图一:3)。

图一 阿尔泰山北麓塞伊玛—图尔宾诺文化青铜器群

目前学界对塞伊玛—图尔宾诺文化的年代尚存争议[21]。我们认为,切尔内赫对塞伊玛—图尔宾诺文化起始年代的判断是正确的,因为此文化的典型器——套管空首斧亦见于河西走廊的四坝文化, 而四坝文化流行于公元前1950~前1550 年[22],刘莉、陈星灿在《中国考古学》一书中,甚至把四坝文化起始年代定在公元前2135 年[23]。

二、称雄乌拉尔山

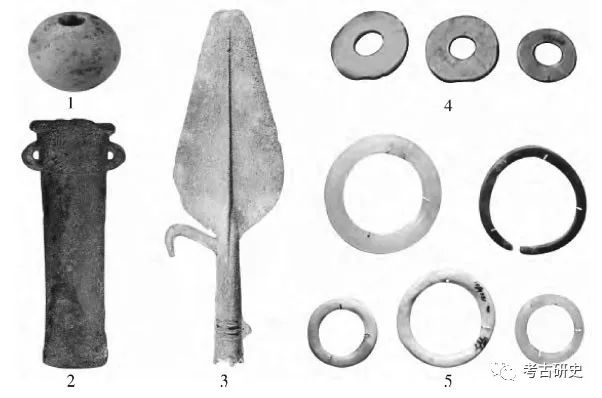

公元前2000年,塞伊玛—图尔宾诺人大举西迁,称雄乌拉尔山长达两个世纪,直讫公元前1800 年。俄罗斯乌拉尔地区罗斯托夫卡墓地出土有塞伊玛—图尔宾诺文化倒钩铜矛,如8 号墓和34 号墓。这些塞伊玛—图尔宾诺古墓采用竖穴土坑形制, 葬式为仰身直肢葬,头向南或东;随葬器物中,与倒钩铜矛共出的有双耳铜矛、空首铜斧、双刃铜匕、铜锥、铜环、石镞、石叶及其他各种石器、骨器、碎陶片等[24]。据北京大学陈建立教授调查,俄罗斯阿尔泰国立大学博物馆藏有3 件罗斯托夫卡墓地出土的倒钩铜矛(图四:1~3)[25],如果加上罗斯托夫卡墓地另外发现的一件(图四:4)[26],那么,目前在乌拉尔地区共发现有4 件塞伊玛—图尔宾诺文化倒钩铜矛。

乌拉尔地区罗斯托夫卡墓地2号墓出土的马头刀相当精美(图五:3),是欧亚草原文化最早采用动物纹的青铜器之一。德国考古学家帕尔青格教授甚至认为,西伯利亚青铜器动物纹就源于塞伊玛—图尔宾诺文化[27]。2013 年12 月,北京科技大学梅建军教授在北京大学所做的学术讲座中展示了一件哈佛大学赛克勒考古与艺术博物馆藏四羊青铜权杖头(图五:4),与甘肃火烧沟墓地出土四坝文化四羊青铜权杖头(图九:1)如出一辙。不同的是,前者为山羊头,而后者为绵羊头。哈佛大学赛克勒考古与艺术博物馆这件藏品的出土地点不详,但是它与乌克兰草原波罗丁诺宝藏四瓣花汉白玉权杖头(图五:5)相似,很可能属于塞伊玛—图尔宾诺文化[28]。

2013年8月,俄罗斯考古学家在乌拉尔山峡坦亚(Shaitanskoye)遗址发掘的“乌拉尔最古老的冶金祭祀场所”入选由中国社会科学院考古研究所与上海市政府联合举办的“首届世界考古上海论坛”十项重大田野考古发现,其入选理由是:此项考古工作发现了塞伊玛—图尔宾诺文化最大的遗址, 证实了在公元前1900~前1800年间,中乌拉尔地区有自己的冶金业。峡坦亚礼仪性遗址在很大程度上改变了以往对欧亚大陆北部从石器时代过渡到青铜时代及冶金中心形成的认识。与罗斯托夫卡、塞伊玛、图尔宾诺等塞伊玛—图尔宾诺礼仪性遗址相比, 此遗址有其显著的独创性, 同时它也被视为欧洲大陆先进的冶金技术分布网络的连接点。值得注意的是,俄罗斯乌拉尔联邦大学奥尔加·克罗特科娃教授还在上海论坛公布了一组塞伊玛—图尔宾诺文化冶金祭祀遗址最新测定的14C数据,年代集中在公元前19~前18世纪[29]。

图四 乌拉尔地区罗斯托夫卡墓地发现塞伊玛—图尔宾诺文化倒钩铜矛

新疆古称“西域”。公元前2000 年左右,塞伊玛—图尔宾诺人大举南迁西域地区,并留下大批遗物,如霍城县出土的“山”字脊顶叶铜矛、塔城出土的鹿首剑和套管空首斧及昌吉各地博物馆所藏的汉白玉五瓣花权杖头、管銎铜斧、锻造铜镰、空首铜斧、套管空首斧石范(图六:1~8)等,皆属于塞伊玛—图尔宾诺文化[30]。研究者一致认为,“山”字脊顶叶铜矛是塞伊玛—图尔宾诺文化的典型器[31]。

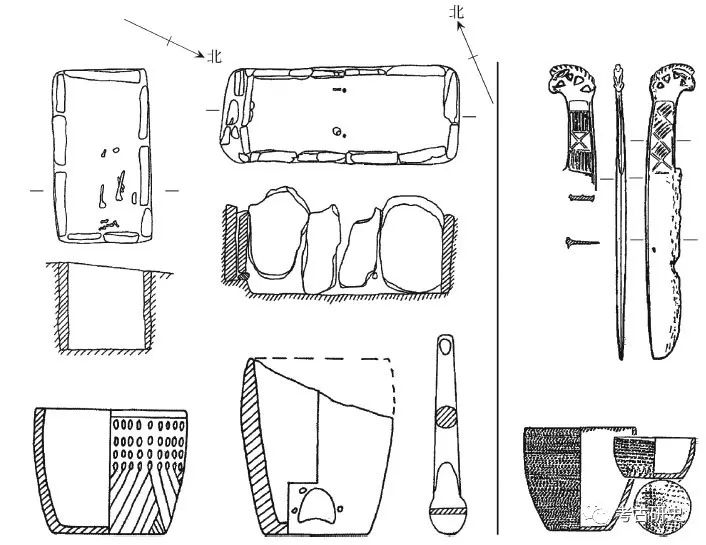

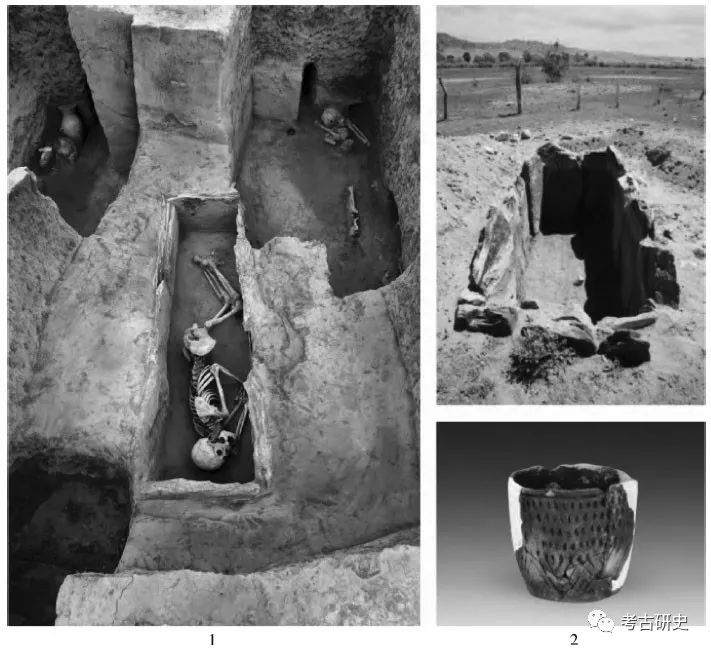

2010年5月, 新疆文物考古研究所在阿尔泰山南麓布尔津县发掘了17 座古墓,其中两座石棺墓(M12 和M15)随葬黑陶筒形罐、石罐和砺石(图七:左),颇似奥库涅夫古墓,但墓前既无奥库涅夫文化立石, 墓中亦无该文化特有的石俑, 而随葬陶器却与阿尔泰山北麓耶鲁尼诺古墓出土的塞伊玛—图尔宾诺陶器(图七:右)完全相同。因此,这两座墓葬实为塞伊玛—图尔宾诺文化遗存, 可惜被误当作切木尔切克文化古墓[32]。

公元前2000年, 塞伊玛—图尔宾诺人还大举南迁至天山北麓地区。这里发现的塞伊玛—图尔宾诺直銎铜斧、套管空首斧石范亦见于甘肃四坝文化、内蒙古朱开沟文化及山西东下冯遗址二里头文化层,说明塞伊玛—图尔宾诺文化与二里头文化年代大致相当。随着塞伊玛—图尔宾诺人的南迁,阿尔泰山与天山之间的切木尔切克人被迫南下塔里木盆地,形成新的考古学文化。例如孔雀河流域小河墓地出土的木雕人像、木俑、木祖、尖底草篓,分别源于切木尔切克石人、石俑、石祖和圜底陶器,今称“小河—古墓沟文化”[33]。

四、牧马祁连山

在中国早期青铜文化中,祁连山北麓的四坝文化、齐家文化与塞伊玛—图尔宾诺文化关系密切。例如四坝文化四羊青铜权杖头、汉白玉权杖头、马头刀、青铜镞、弧背刀、套管空首斧、骨柄铜锥(图九:1~6、8)等,颇具塞伊玛—图尔宾诺风格[36]。四坝文化分布于甘肃河西走廊中西部地区,东起山丹,西至安西。此文化普遍发现砷青铜,这一特征与欧亚草原文化早期铜制品相同,反映出四坝文化与外界存在某种形式的联系。最近几年发掘的西城驿遗址也发现有四坝文化及马厂晚期向四坝文化的过渡阶段遗存, 出土了数量较多的铜器和冶金遗物, 还发现一件与火烧沟权杖头类似的石范。此遗址马厂晚期向四坝文化过渡阶段遗存的年代约为公元前2000~前1700 年,而四坝文化的年代约在公元前1700~前1600 年间,下限可达公元前1500 年前后[37]。上述遗址14C 年代数据集中在公元前2000~前1400 年间,虽与研究者的估算略有出入,但大体反映了四坝文化及其源头的年代——相当于中原地区夏末商初。

图八 罗布泊地区采集的塞伊玛—图尔宾诺文化遗物

图九 四坝文化所见塞伊玛—图尔宾诺文化因素

广布祁连山南北的齐家文化也和塞伊玛—图尔宾诺文化密切相关。2008~2011 年,甘肃省文物考古研究所与西北大学丝绸之路文化遗产保护与考古学研究中心在甘肃临潭县磨沟村发掘了一处青铜时代墓地, 发现了齐家文化和寺洼文化两个时期的墓葬, 皆采用竖穴土坑墓和竖穴偏室墓两种形制, 其中竖穴偏室墓由竖穴墓道和偏室组成[38]。而在2011 年发现的一座石棺墓(M1503),明显有别于此墓地其他古墓。这座墓葬为竖穴土坑石棺墓, 系先挖一近方形竖穴土坑,而后在土坑中部下挖长方形墓圹,四周形成生土二层台。墓圹四周砌以石板,下葬后再覆盖石板。墓内人骨头向东南,亦与墓地整体人骨头向偏西迥异。此墓打破和叠压齐家文化的三座墓葬,应不属于齐家文化(图一〇:1)[39]。从墓葬类型看, 这座石棺墓与近年在新疆布尔津县发现的塞伊玛—图尔宾诺文化墓地石棺墓相似(图一〇:2)[40],故其很可能属于塞伊玛—图尔宾诺文化。齐家文化早期遗址或墓葬未见铜器,因此,这一发现相当重要,为探讨齐家文化冶金术的来源提供了考古学依据。

1991~1993年,在对祁连山南麓西宁市附近的沈那遗址西侧进行的考古试掘中,发现了齐家文化房址、墓葬、灰坑,并出土了一批齐家文化的骨器、石器、陶器、铜器及白玉环(图一一:4)等,其中大型倒钩铜矛最为珍贵(图一一:3),现藏青海省博物馆。这件铜矛长61.5、宽19.5 厘米;刃呈蕉叶状,叶尖浑圆,叶中部两面有高1.5 厘米的脊梁,脊两侧是片形翼;矛銎较长且较宽,下部有三道凸弦纹,两侧均有脊;銎与刃部结合处有一刺钩,銎内留有柲的残迹。虽然有学者认为这件铜矛可能属于年代较晚的卡约文化[41],但发掘者认为这件铜矛无疑出自沈那遗址齐家文化地层之中,应属于齐家文化[42]。经北京科技大学李延祥教授检测,这件铜矛的成分为红铜。青海卡约文化为青铜时代文化, 而齐家文化则处于铜石并用时代向青铜时代过渡时期,所以,沈那倒钩铜矛确切无疑属于齐家文化。此外,沈那出土的倒钩铜矛与塞伊玛—图尔宾诺文化典型器不太一样。第一,塞伊玛—图尔宾诺铜矛的倒钩和单系耳在同一侧, 而沈那铜矛的倒钩和单系耳不在同一侧。第二,塞伊玛—图尔宾诺铜矛呈柳叶形, 而沈那铜矛则呈蕉叶形。第三, 塞伊玛—图尔宾诺铜矛筩端呈三齿叉状, 而沈那铜矛筩端无三齿叉。由此可见,沈那遗址出土的倒钩铜矛在形制上已发生了很大变化。另据北京大学博士研究生刘翔调查,青海大通县文物管理所也藏有一件塞伊玛—图尔宾诺式倒钩铜矛,长34.2、宽11.4 厘米,呈蕉叶形,矛头扁平,单系耳, 与倒钩位于銎柄异侧。其形制与沈那遗址出土倒钩铜矛大致相同[43]。欧亚大陆诸文明之间的文化交流从来都是双向的,欧亚草原文化传入黄河流域的同时,中国文化也在向西方传播。其中一个强有力的证据, 就是塞伊玛—图尔宾诺文化所见带有中国特色的白玉环, 现藏圣彼得堡埃米塔什博物馆(图一一:5)。俄罗斯冶金史专家切尔内赫讨论过这些白玉环的来源,他认为:“对塞伊玛、图尔宾诺和列什诺耶出土的玉环的形态分析表明,它们无疑非常接近于东西伯利亚的装饰品。它们色泽(绿色和白色调)也都相似。大型的玉环集中于西区的墓地,尤其是图尔宾诺(36 件)。同时,东区的大型墓地罗斯托夫卡则不见这种玉环。这里只有串珠。库兹米娜在中亚发现过类似的器物。但是玉串珠也发现于内贝加尔, 当然这里占主导地位的还是玉环和玉璧;格拉兹科沃出土的大部分串珠都是叶蜡石和寿山石做成的。可见,玉质装饰品,尽管产地不明,最有可能出自内贝加尔, 那里不仅有这种材料的矿源, 而且在当地的新石器时代和青铜时代的文化中都发现有类似的装饰品。无论东欧,还是西伯利亚,还是乌拉尔,我们都找不到这种玉的矿源和加工传统。至于这种材料来自中亚的说法,恐怕不能成立。”[44]其说不尽然。我们认为,尽管格拉兹科沃文化亦有白玉环, 但是该文化的年代约在公元前1800~前1300 年,时代略晚于塞伊玛—图尔宾诺文化[45],因此,塞伊玛—图尔宾诺白玉环恐非来自格拉兹科沃文化, 它们很可能来自齐家文化或中国北方同时代的其他考古学文化[46]。

20世纪50年代,苏联考古学家吉谢列夫在陕西历史博物馆发现一件塞伊玛—图尔宾诺式倒钩铜矛。尔后,欧亚草原风格的倒钩铜矛不断在黄河流域诸多遗址中被发现,其中包括山西博物院征集品1 件、山西省工艺美术馆征集品1件、河南淅川下王冈遗址发掘品4件(其中3件调拨至安阳市博物馆)、南阳市博物馆征集品3件、安阳市文物考古研究所发掘品1件,共计11件,现讨论如下。

古1959年12月,吉谢列夫在陕西历史博物馆发现一件塞伊玛—图尔宾诺文化倒钩铜矛。其后,他在《苏联考古学》1960年第4期刊布了这件铜矛的线图(图一二:1),并提出中国早期青铜文化与塞伊玛—图尔宾诺文化密切相关[47]。据陕西省考古研究院张天恩博士寄来的陕西历史博物馆藏塞伊玛—图尔宾诺式倒钩铜矛的彩色照片(图一二:2),可知吉谢列夫所绘倒钩铜矛的线图不够准确,铜矛上单系耳的单环误绘成双环,矛头的钝刃误绘成尖刃。其后,我们对这件倒钩铜矛进行了检测, 其成分为红铜[48]。此外,陕西历史博物馆还藏有一件塞伊玛—图尔宾诺风格的双系耳铜矛(图一二:3),与罗斯托夫卡墓地8号墓出土的双系耳铜矛(图一五:1)一脉相承, 可惜以前一直误当作西周之物[49]。

图一二 陕西历史博物馆与宝鸡青铜器博物院藏塞伊玛—图尔宾诺文化青铜器

2013年12月,北京科技大学梅建军教授在北京大学考古文博学院所做的学术讲座中展示了他在山西省博物馆(现为山西博物院)调查时所见的一件塞伊玛—图尔宾诺式倒钩铜矛(现藏山西省工艺美术馆)。从器形看,它正是太原铜业公司刊布过的一件倒钩铜矛(图一三:1)[50]。这件铜矛的矛叶中部原来残缺一小孔,经修复,其长34.6、叶宽10、銎口直径2.9 厘米,銎柄根部有三道凸弦纹,倒钩残长1.6、宽0.8 厘米。从残存部分看,倒钩一面为弧形,另一面为平面,可见铸造时只在上面的范上刻了槽。这件倒钩铜矛与塞伊玛—图尔宾诺文化典型器完全相同,金属成分经检测为红铜,只含少量锡,其或为欧亚草原直接传入黄河流域之物。

山西陶寺文化流行于公元前2500~前1900年,但此文化中晚期(约公元前2100~前2000年)才开始出现冶金术[52]。如陶寺文化遗址和墓葬出土了含铜量近98%的红铜铃、铜环、砷青铜齿轮形器,以及一件砷青铜容器口沿残片(图一三:3~6),说明夏代以前黄河流域的古代居民业已掌握了冶金术[53]。在中国青铜文化遗存中,砷青铜最早见于齐家文化遗址和陶寺文化遗址中。目前齐家文化铜器经科学检测的, 总数达到98件, 其中至少6件为砷铜。有学者推测,齐家文化冶铜技术发展过程中,甚至可能存在一个使用砷铜的阶段,而非以往认为的“红铜—锡青铜”的演变历程[54]。目前陶寺文化遗址共发现4件铜器,其中两件为砷铜,含砷量分别为4.08%和2.06%[55]。山西博物院藏倒钩铜矛的器形介乎于塞伊玛—图尔宾诺典型器与青海沈那遗址出土齐家文化倒钩铜矛之间,但成分为锡青铜。由此推测,陶寺文化冶金术很可能来自塞伊玛—图尔宾诺文化发源地——盛产锡矿的萨颜—阿尔泰山。

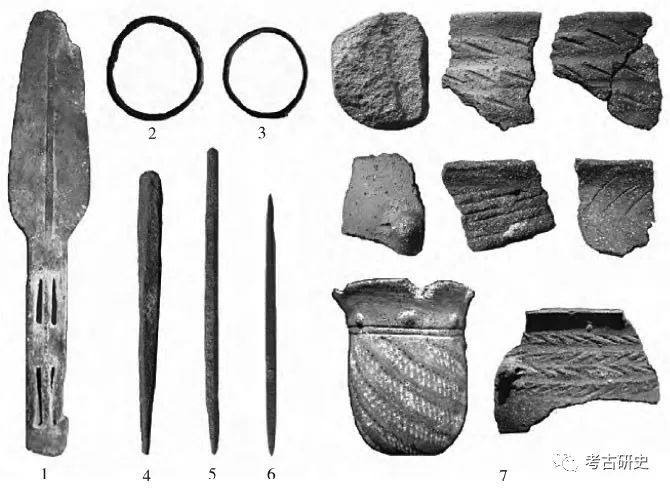

2008年12月,河南淅川下王冈遗址T2H181 内集中出土了4件铜矛,均长37、宽12.5厘米[56]。铜矛圆锋宽叶、筩部带大弯钩,与青海沈那遗址出土的铜矛形制完全一致。H181 开口于西周中晚期地层(第④B 层)下,打破龙山地层(第⑤层)。坑内堆积分上下两层,上层表界面出土西周中期楚式鬲,上层内部堆积和下层堆积内部仅见龙山陶片, 铜矛出在H181 下层坑底界面上[57]。2009 年,中国社会科学院考古研究所夏商周研究室邀请有关专家观摩淅川下王冈遗址出土的其中一件倒钩铜矛(图一四:1)。李水城教授认为,与它类似的器物曾在俄罗斯黑海(他后来更正为俄罗斯鄂木斯克州府附近罗斯托夫卡)地区出土4 件[58], 在阿尔泰地区出土1 件,其文化性质属于欧亚草原地区的塞伊玛—图尔宾诺文化,年代大致与我国中原地区的二里头文化相当。但也有学者认为这4 件铜矛均属于商文化[59]。据北京科技大学李延祥教授检测, 这件铜矛的成分为红铜,而此遗址出土的另外三件倒钩铜矛粘连在一起,其成分经检测为砷青铜(图一四:2)[60]。我们还注意到, 淅川下王冈倒钩铜矛与欧亚草原出土塞伊玛—图尔宾诺倒钩铜矛有所不同,却与青海沈那齐家文化遗址发掘品和陕西历史博物馆藏品属于同一类型。据考古调查,淅川下王冈龙山文化中晚期地层中多次发现青铜器残片、铜渣或炼铜坩埚碎片[61]。1980 年,河南登封王城岗龙山文化第617 号灰坑出土的铜器残片,宽约6.5、残高5.7、壁厚0.2 厘米,检测证实其为含锡7%并含有一定量铅的青铜残片(图一四:3)[62]。由此推测,淅川下王冈遗址发现倒钩铜矛的灰坑应属于龙山文化,因为二里头文化已步入青铜时代,不会采用原始的红铜或砷铜冶炼技术。

南阳市博物馆藏三件倒钩铜矛编号为0232~0234。其中,0232 号铜矛系耳与倒钩位于同侧,砷青铜质;0233 号铜矛为双系耳,红铜质;0234 号铜矛系耳与倒钩位于异侧,红铜质,含微量的砷[63]。

2011年出版的殷墟考古报告中刊布了一件带有塞伊玛—图尔宾诺风格的倒钩铜矛[64], 其出自殷墟一座墓葬(编号M33) 的木椁椁盖上,现存安阳市文物考古研究所(图一五:4)。这件倒钩铜矛与南阳市博物馆0233 号铜矛相似,均有双系耳,但年代在殷墟文化时期。值得注意的是,殷墟妇好墓还出土过一件类似塞伊玛—图尔宾诺铜人的玉人(图一五:3、5) 和一把塞伊玛—图尔宾诺艺术风格的鹿首刀(图一五:6),宝鸡青铜器博物院亦藏有此类鹿首刀(图一二:4),反映出黄河流域古代居民与欧亚草原游牧人之间的文化交流[65]。《周易·既济·九三爻辞》记载:“高宗伐鬼方,三年克之。”《周易·未济·九四爻辞》又载:“震用伐鬼方,三年有赏于大国。”[66] 殷墟出土塞伊玛—图尔宾诺式倒钩铜矛、玉人和鹿首刀说明商王武丁所伐鬼方远在阿尔泰山。从文化内涵看, 南西伯利亚的卡拉苏克文化应该是塞伊玛—图尔宾诺文化的继承者, 如两者都采用兽首刀、套管铜斧等,而卡拉苏克文化与商文化关系密切。苏联考古学家吉谢列夫和俄罗斯冶金史专家切尔内赫早已提出过此观点(图一六)[67]。

总之,中国文明有独立的起源,但中国文明的发展却是中国文化与世界其他国家或民族优秀文化不断交流的历史,中国文明之所以没有像世界其他五大文明一样沦为“失落的文明”,与中国人善于学习外来文化、兼容并蓄的文化传统息息相关。考古发现表明,中国与西方之间的文化交流是从欧亚草原开始的,塞伊玛—图尔宾诺文化在史前丝绸之路上的传播及其对中国文明的影响,再次揭示了这一点。

Copyrights© All Rights Reserved 版权所有 甘肃省齐家文化研究会

甘肃省齐家文化研究会 广河县齐家文化博物馆 主办

地址:广河县城关镇河北新区广仁街1号 邮编:731300 电话:0930-5936016 传真:0930-5936016

陇ICP备2021002768号  甘公网安备62292402000104号

甘公网安备62292402000104号

技术支持:甘肃南博网络科技有限公司