韩建业:中国北方早期石城兴起的历史背景——涿鹿之战再探索

本文所说北方是小北方的概念,也就是苏秉琦所说“北方古文化”中的“北方”[1],比“河套地区”的范围要大一些,具体指陕北、陇东、内蒙古中南部、晋中北、冀西北地区。北方地区长城沿线在龙山时代是有很多石城的,著名的如石峁、后城咀、碧村等,而石城最早出现的年代则可早到庙底沟二期之初。关于北方早期石城的兴起背景,最有启发性的认识就是苏秉琦提出的“长城原型”说[2]。笔者曾对这一说法做过进一步的阐发,认为北方石城带的重要功能之一是为了防御北方民族的南侵[3],但到底是哪些“北方民族”,并没有说清楚。随着近些年考古新资料的增多,以及相关研究的进展,有必要对北方早期石城兴起的历史背景做进一步的讨论和反思。

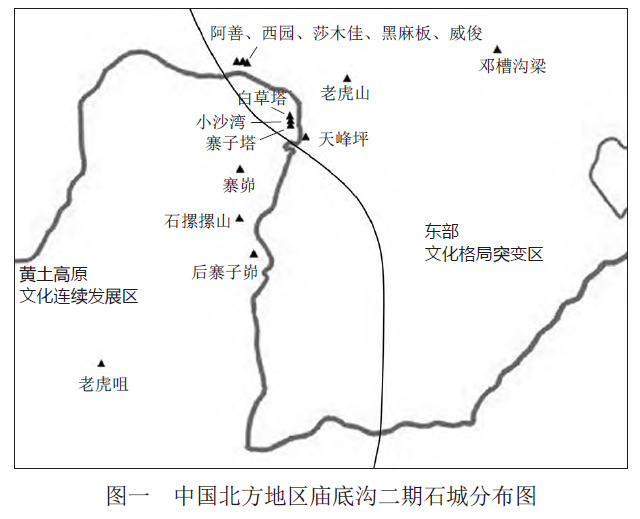

北方早期石城发现不少,但见诸报道并能说清楚年代者并不多。城址始建年代的确定本来就是一件很复杂的事情,需要通过解剖城墙城壕并结合城内遗存综合判断,需要有清楚的地层学证据和足以说明年代的陶器等遗存的发现。目前大部分北方石城的考古工作有限,初步来看,最早的一批石城应当修建于庙底沟二期之初(图一)。

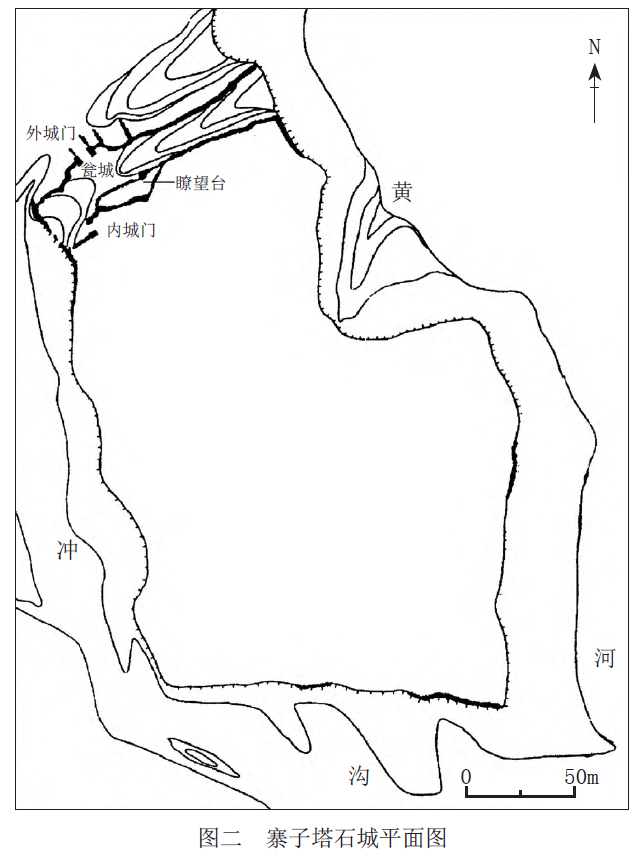

佳县石摞摞山和神木寨峁石城址除了庙底沟二期遗存,还有更晚的龙山时代遗存,但石城的初建年代可能在庙底沟二期。石摞摞山石城所在遗址面积约15万平方米,石城本身分内、外城,外城石墙大致环绕成不规则三角形,面积约6万平方米,内城约3000平方米。外城墙是在夯土基础上垒砌厚约1米的石墙,局部有宽约10米、深约7米的城壕,发现有城门和瓮城结构,防御功能明显。该城址第一期属于庙底沟二期阶段,出土了小口折肩罐、口部箍多周附加堆纹的深腹罐等陶器。发掘者认为该城兴建于庙底沟二期晚段[6]。寨峁遗址约17万平方米,遗址中南部有道石墙,石墙以南为三面临崖的遗址主体区[7]。其中第一期流行横篮纹,属于庙底沟二期。内蒙古中南部准格尔明确始建于庙底沟二期的石城址有小沙湾和寨子塔。小沙湾遗址仅有4000平方米,在遗址南部以两道石墙隔出一个三面悬崖峭壁的小空间,石墙宽3~4米[8],所出陶器均属庙底沟二期早段,有底部带小纽的小口尖底瓶、口部箍多周附加堆纹的罐等,流行横篮纹,可见这是一处庙底沟二期早段的石城址。寨子塔石城址面积近5万平方米,在临悬崖陡坡的三面建有不连续的石墙,在北侧方便与外界相通处建有两道石墙形成瓮城,内、外墙前面都有宽约20米的壕沟,仅在中轴位置留出通道,内、外城门错位,内墙里侧还有一道短石墙围出瞭望台类的设施,军事防御功能十分明显(图二)。寨子塔石城最早的遗存属于庙底沟二期,之后是龙山时代遗存,由于叠压城墙和被城墙叠压的文化层都属于庙底沟二期,所以石城的始建年代当在庙底沟二期[9]。在准格尔还有一个白草塔遗址,面积近3万平方米,遗址中部有一道宽近1米的石墙,石墙以北的居址区三面临悬崖[10]。该遗址第一期为仰韶文化晚期遗存,第二期为庙底沟二期遗存。由于石墙外叠压石墙的第2层堆积中出土仰韶晚期的陶片,发掘者因此判断石墙建于仰韶晚期,但第2层也存在因扰动而混入早期陶片的可能性。目前在北方地区发现的最早石城均不早于庙底沟二期,因此白草塔石墙始建于庙底沟二期的可能性更大。

在包头以东大青山南麓的阿善、西园、莎木佳、黑麻板、威俊等遗址,也都曾发现建有石围墙的庙底沟二期石城址[11]。面积小的仅有数千平方米,最大的阿善约5万平方米,墙基宽多不足1米。这些石城址里面基本都有石墙房屋,应当和石城墙同时,而石墙房屋所出陶器流行横篮纹,有小口瓮、口外箍多周附加堆纹缸、小口罐、折腹盆、折腹豆等,属于阿善三期或庙底沟二期。凉城老虎山石城位于岱海盆地西北部的山坡高处,面积约13万平方米,石墙宽约1米。如果有瓮城的话,理应建在下部平缓易通行之处,可惜下部城墙破坏殆尽,情况不明。我们曾将该城址遗存分为两期,认为第一期和同在岱海盆地北侧的园子沟遗址第一期同时,均属于龙山时代前期早段,推测年代上限距今约4500年[12]。仔细分析,老虎山第一期的F6、F7等只是单间房屋,平面圆角方形,火塘不甚规整且表面铺垫料姜石和石块;而园子沟第一期早段的F3042、F3044分主室和外间两部分,主室“凸”字形,圆形火塘规整干净。两者有明显差别。老虎山F6、F7开口于II区第3层下,可能与其大致同时的各区的第4层陶器流行横篮纹[13],和寨子塔第一阶段遗存接近;而园子沟F3042则以斜篮纹为主,和寨子塔第二阶段遗存接近。园子沟F3042所出高领罐直领鼓肩,也是和寨子塔第二阶段同类器近似,而与第一阶段弧领鼓腹的高领罐有别。所以老虎山第一期很有可能早于园子沟第一期[14],早到庙底沟二期阶段。晋中北的偏关天峰坪城址的始建年代也可能在庙底沟二期。该城址约3万平方米,是在一个台地边缘砌筑石墙,内有石墙房屋,已见诸报道的横篮纹的折肩罐、折腹盆等,和准格尔、包头地区庙底沟二期遗存类似。在冀西北的崇礼邓槽沟梁也发现有带瓮城的石城,防御功能显著,所出陶器和老虎山遗存近似,不排除该城始建于庙底沟二期的可能性。此外,调查发现陇东的镇原老虎咀遗址也有庙底沟二期的石城遗迹。

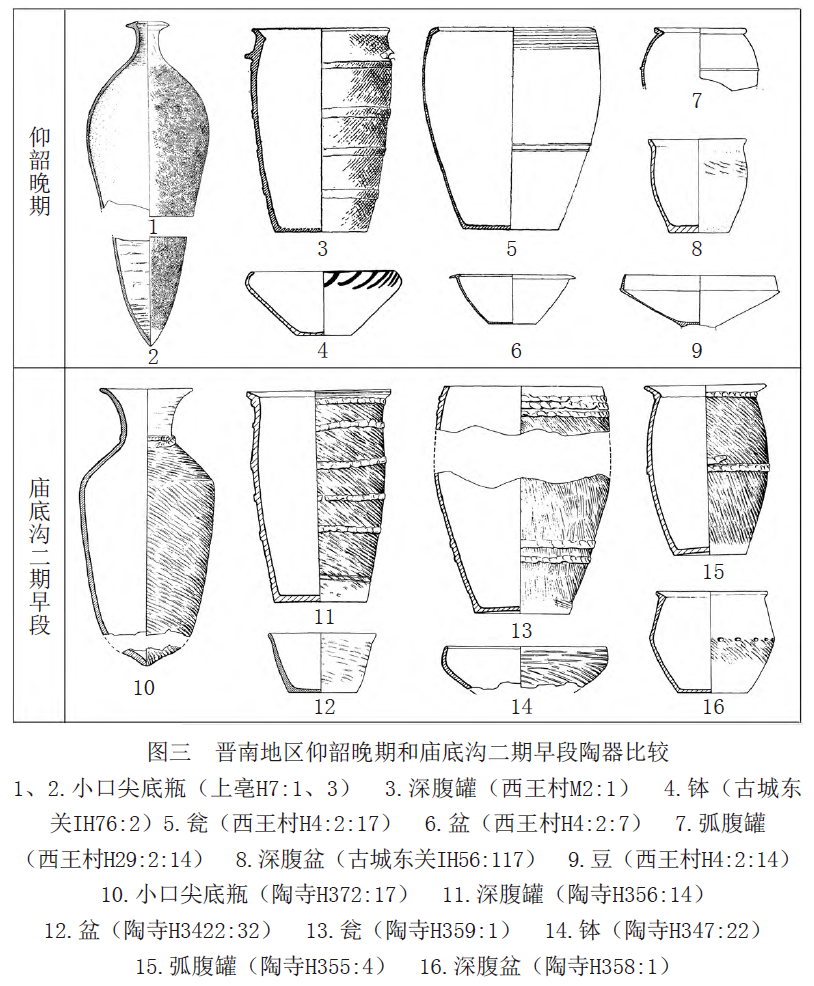

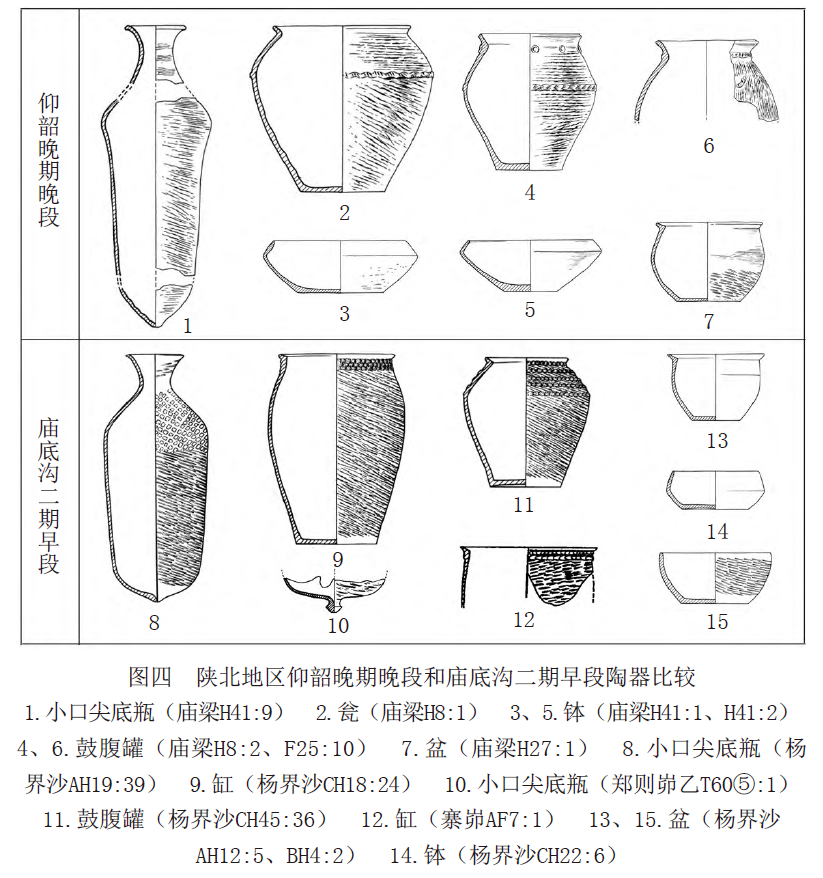

北方地区早期石城兴起之时正好是庙底沟二期之初。在仰韶晚期向庙底沟二期转变之际,黄土高原大部地区文化仍然连续发展,而内蒙古中南部、河北大部和豫中地区的文化面貌则发生了突变。黄土高原大部地区,指的是关中、晋中南、甘肃中东部和陕北地区。除陕北外,其他地区从庙底沟时代到仰韶晚期再到仰韶末期的庙底沟二期,文化稳定连续发展。虽然晋、陕、豫交界区进入仰韶晚期的时间要滞后于周边区域[15],但从仰韶晚期进入庙底沟二期却步调一致。关中和晋南豫西在仰韶晚期分别为半坡晚期类型和西王类型,之后都发展为庙底沟二期类型[16]。晋中仰韶晚期为义井类型,后发展为白燕类型[17]。甘肃中东部仰韶晚期为大地湾类型[18],后发展为常山类型。以晋南地区为例,瓶、罐、瓮、钵、盆等仰韶文化的代表性陶器前后相承,只是绳纹、彩陶和素面陶减少,横篮纹、附加堆纹越来越流行,常见在深腹盆中腹饰篦点纹者,肩部带鋬的器物减少;仰韶晚期的喇叭口小口尖底瓶,至庙底沟二期早段时变得矮胖钝底,卷沿盆减少而无沿盆增加,新出擂钵等(图三)[19]。庙底沟二期晚段在晋南率先出现陶斝[20]。

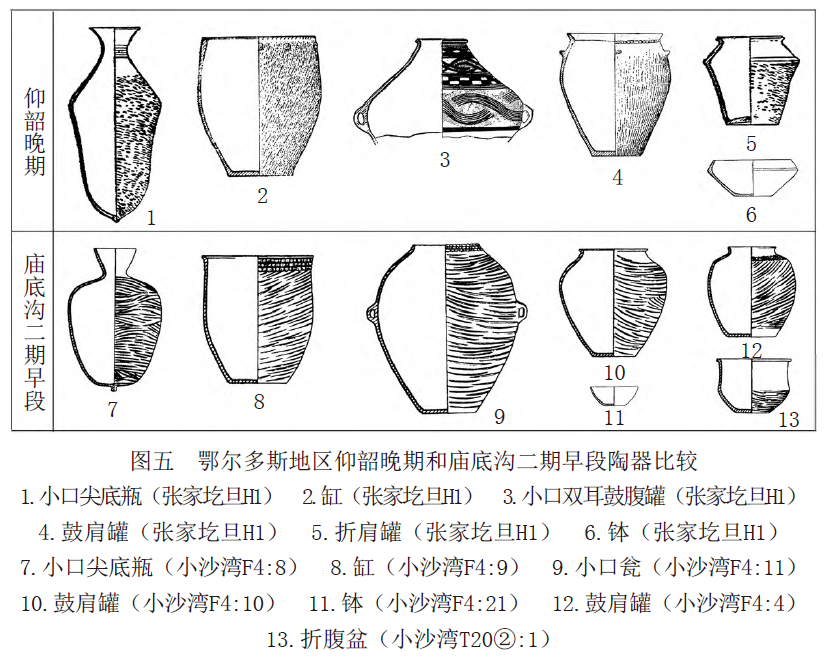

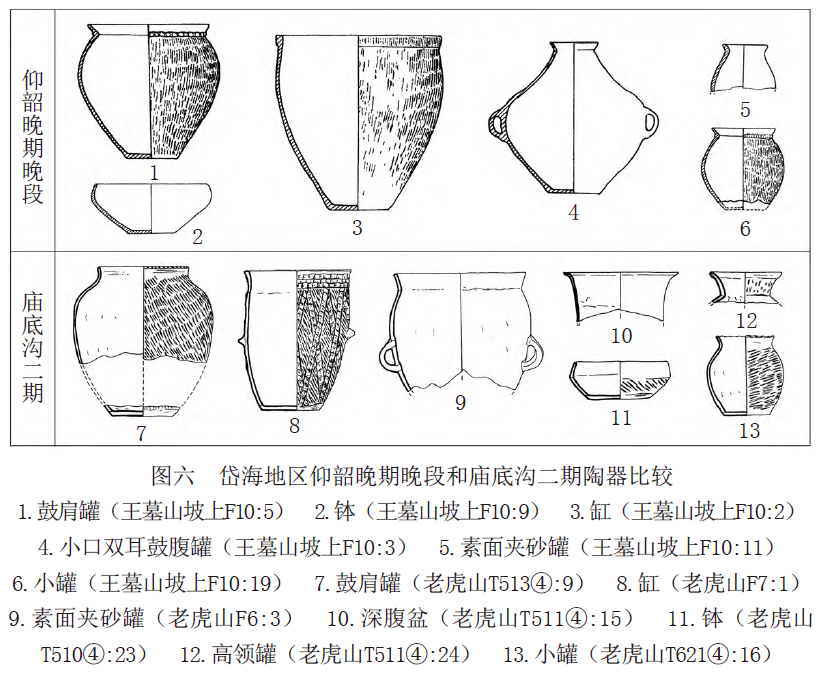

内蒙古中南部庙底沟二期的阿善三期类型和仰韶晚期的海生不浪类型总体面貌相差甚大。就包头和鄂尔多斯地区来说,阿善三期类型陶器虽然与海生不浪类型存在一定的继承关系,比如阿善三期类型的敛口双耳瓮应该和海生不浪类型的小口大鼓腹双耳罐有承袭关系,两者也都以半地穴式房屋为主,但整体上二者之间缺乏连续演化的中间环节:阿善三期类型流行横篮纹和方格纹,不见彩陶,而海生不浪类型流行绳纹和彩陶[28];阿善三期类型大部分陶器都和海生不浪类型有显著差异,而与陕北同期遗存面貌基本相同(图五),并新出石墙房屋。岱海地区的老虎山第一期至少可以早到阿善三期类型的晚段,陶器主要分两系,一类是和阿善三期类型基本相同的横篮纹灰陶系,另一类是极具地方特色的素面红褐陶系。横篮纹灰陶系肯定来自陕北和鄂尔多斯,而素面红褐陶系则为当地海生不浪类型传统(图六)[29]。先前我们将老虎山第一期定在龙山之初,认为其与当地海生不浪类型之间有着一段“空白”期,但也一直疑惑海生不浪类型因素通过何种方式能传承下来?现在看来,二者之间并不见得存在“空白”期,实际上很可能只是阿善三期类型扩张到岱海地区后,和当地海生不浪类型发生了融合。稍后园子沟一期的前后室白灰面窑洞式建筑,更是直接来源于陕北地区。黄旗海地区察右前旗庙子沟遗址的灾难现场,一般被认为是瘟疫所致[30],但也不排除是战争原因,该地区此后文化长期中断。此外,晋西北地区天峰坪早期遗存属于阿善三期类型,来源自然应该在陕北和内蒙古中南部,而当地仰韶晚期为海生不浪类型遗存[31],文化突变的情况和准格尔地区一样。

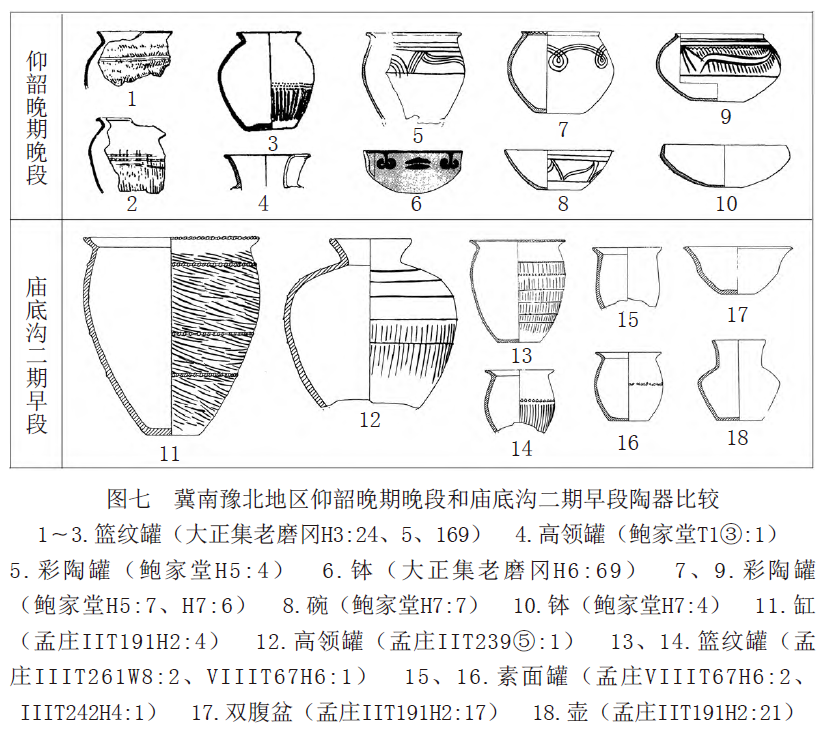

冀西北地区的张家口贾家营遗址有明确的老虎山文化前期遗存[32]。邓槽沟梁城址也被认为属于老虎山文化,老虎山文化的上限有可能早到庙底沟二期。而当地蔚县三关第三期[33]、阳原姜家梁墓地等仰韶晚期遗存[34],则属于雪山一期文化。雪山一期文化和海生不浪类型有很多接近之处,与老虎山文化或者阿善三期类型则有根本性差异。再放大到北京和冀中地区,曾经也是雪山一期文化的分布区[35],但庙底沟二期阶段则一片“空白”。冀南豫北地区庙底沟二期早段以辉县孟庄仰韶文化遗存为代表[36],流行花边篮纹附加堆纹深腹罐、深腹盆、双腹盆、高领罐、豆、杯、壶等陶器,与晋南庙底沟二期类型偏早阶段遗存面貌接近,尤其上腹素面、中腹饰篦点纹的篮纹罐,在陕北、内蒙古中南部和晋南都比较常见。这类遗存当然也继承了当地仰韶晚期大司空类型的部分因素[37],甚至还有秦王寨类型因素(图七),但整体上以来自西部的文化因素占据主体,文化格局也是发生了剧烈变化。

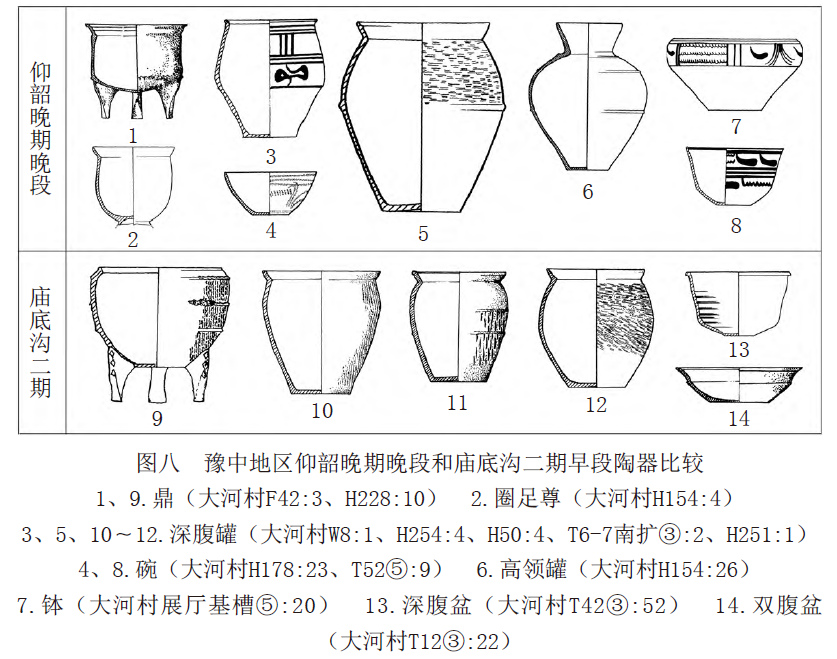

豫中地区庙底沟二期阶段的郑州大河村五期(“龙山文化早期”)遗存,虽然继承了大河村四期的高领罐、杯、壶等,但整体上差异甚大,新出篮纹和绳纹深腹罐、附加堆纹敛口鼎、双腹盆等陶器(图八)[38],显然是接受了来自黄土高原地区的强烈影响。此时郑州地区聚落数量骤减,双槐树等大型聚落全面衰落,文化格局发生了根本性变化。

此外,海岱地区庙底沟二期之初时当大汶口文化中期向晚期过渡之际,当时发生的主要变化之一就是横篮纹的数量显著增加,也当与来自黄土高原的影响有关。

庙底沟二期之初黄土高原大部地区文化连续发展,而以东地区发生大范围突然性的文化格局巨变,只能与大规模的战争事件相联系,黄土高原一方人群显然是胜利者。恰在此时北方地区军事性质突出的石城兴起,很可能一方面是为了满足黄土高原人群的战争需要,一方面是战后稳定地方的需要。结合文献记载,这场战争很可能对应《逸周书·尝麦》《史记·五帝本纪》等所记载的轩辕黄帝诛杀蚩尤的涿鹿之战。

按《国语·晋语》等的记载,结合徐旭生的考证,可知属于华夏集团的黄帝和炎帝都发源于黄土高原,是两个同源部族首领的称谓,而轩辕黄帝为历代黄帝中最后一统天下者。徐旭生论证说,炎帝部族发祥于渭河上游,黄帝部族发祥于陇东陕北,后来他们向东迁移的路线是炎帝部族偏南而黄帝部族偏北[39]。沈长云等进一步论证认为,轩辕黄帝的根据地在陕北[40],而涿鹿很可能就在包括现涿鹿在内的冀西北一带[41],张家口是从内蒙古中南部进入太行山以东地区的必经之地。庙底沟二期时的石城从陕北、内蒙古中南部、晋西北一直到岱海,甚至有可能延伸至张家口地区,并导致包括内蒙古中南部、晋西北、冀西北在内的黄土高原以东地区文化面貌发生巨变或出现文化“空白”,与涿鹿之战发生的地理位置和惨烈程度正相符合。海岱地区大汶口文化中期向晚期的转变,很可能也与涿鹿之战有关。需要讨论一下涿鹿之战发生的年代,也就是庙底沟二期之初的绝对年代。庙底沟二期的开端当从西王上层(西王III期)开始,与其同时的还有寨峁一期、小沙湾遗存等,黄土高原各地彩陶已基本不见,普遍流行横篮纹、多周附加堆纹陶器,有底部退化近平的小口尖底瓶等,和仰韶晚期已有较大差别,稍后出现陶斝。庙底沟二期上限的大致年代(包括出现最早斝的时期),以往木炭样本测年的结果多在距今4800~4700年(以下均为校正数据):陶寺庙底沟二期早段(无斝)的两个木炭样本数据的中心值分别为公元前3103年、2810年,一个兽骨样本数据的中心值为2695年,发掘者判断总体当在公元前2800~前2700年之间[42]。庙底沟遗址H558(有斝)的一个数据在是公元前2780年左右[43]。垣曲古城东关“庙底沟二期文化”早期(有斝)的两个数据的中心值分别约为公元前3000、2660年[44]。垣曲丰村“庙底沟二期文化”的一个数据中心值是公元前2839年[45]。武功浒西庄“庙底沟二期文化”早期的几个数据中心值在距今4965~4745年[46]。蓝田新街“龙山时代遗存”(有斝)的3个数据中心值在公元前2780~2665年之间[47]。阿善三期的一个数据中心值是公元前2806年[48]。近年根据对庙底沟遗址兽骨的新测年,西王村III期的上限被推定在公元前2800年[49]。综合新旧测年,将庙底沟二期开始之年确定在距今4800~4700年之间,应该是大致不差的。传承下来的黄帝纪元元年为公元前2698年,正在这个年代范围之内[50]。严文明曾根据《史记·五帝本纪》等当中轩辕黄帝征伐天下、建立政权等的记载,推测其年代当在社会趋于复杂化的仰韶文化后期,是很有见地的认识[51]。笔者曾认为涿鹿之战可能和仰韶文化前期庙底沟类型的强力扩张影响有关[52],现在看来并不能成立,庙底沟类型的扩张更可能对应炎帝部族的发展壮大。黄帝部族的根据地应该在黄土高原或者古雍州,其与冀州、豫州等发生关联当是距今4700多年前涿鹿之战和阪泉之战后的结果,之后黄帝部族一定程度上统一了黄河流域。关于黄炎之间的阪泉之战,待以后另文讨论。

注释

[1]苏秉琦:《谈“晋文化”考古》,《华人·龙的传人·中国人──考古寻根记》,辽宁大学出版社,1994年,第22~30页。

[2]苏秉琦:《象征中华的辽宁重大文化史迹》,《华人·龙的传人·中国人──考古寻根记》,辽宁大学出版社,1994年,第92页。

[3]韩建业:《试论作为长城“原型”的北方早期石城带》,《华夏考古》2008年1期,第48~53页。

[4]《陕西吴堡后寨子峁新石器时代遗址》,《2004中国重要考古发现》,文物出版社,2005年,第21~25页。

[5]王玮林、马明志:《榆林吴堡后寨子峁史前城址》,《留住文明——陕西“十一五”期间基本建设考古重要发现》,三秦出版社,2011年,第42~46页。

[6] 陕西省考古研究所院:《陕西佳县石摞摞山遗址龙山遗存发掘简报》,《考古与文物》2016年第4期,第3~13页。

[7]陕西省考古研究所:《陕西神木县寨峁遗址发掘简报》,《考古与文物》2002年第3期,第3~18页。

[8]内蒙古文物考古研究所:《准格尔旗小沙湾遗址及石棺墓地》,《内蒙古文物考古文集》(第1辑),中国大百科全书出版社,1994年,第225~234页。

[9]内蒙古文物考古研究所:《准格尔旗寨子塔遗址》,《内蒙古文物考古文集》(第2辑),中国大百科全书出版社,1997年,第280~326页。

[10]内蒙古文物考古研究所:《准格尔旗白草塔遗址》,《内蒙古文物考古文集》(第1辑),中国大百科全书出版社,1994年,第183~204页。

[11]内蒙古社会科学院蒙古史研究所、包头市文物管理所:《内蒙古包头市阿善遗址发掘简报》,《考古》1984年2期,第97~108页;包头市文物管理所:《内蒙古大青山西段新石器时代遗址》,《考古》1986年6期,第485~496页。

[12]内蒙古文物考古研究所:《岱海考古(一)——老虎山文化遗址发掘报告集》,科学出版社,2000年,第381、497~500页。

[13]老虎山遗址的第4层并不单纯,比如V区第4层虽然多见横篮纹,花边鼓肩罐也和寨子塔第一阶段器物类似,但也出有高直领罐的口沿,与园子沟F3042同类器相同,这也是我们当初认为其与园子沟第一期同时的主要依据。

[14] 魏坚、冯宝:《试论老虎山文化》,《边疆考古研究》2019年第2期,第141~156页。

[15]韩建业:《庙底沟期仰韶文化研究的几个问题》,《文物世界》2021年第2期,51~54页。

[16]张岱海、高天麟、高炜:《晋南庙底沟二期文化分期试探》,《史前研究》1984年第2期,第34~42页;严文明:《略论仰韶文化的起源和发展阶段》,《仰韶文化研究》,文物出版社,1989年,第122~165页。

[17]韩建业:《中国北方地区新石器时代文化研究》,文物出版社,2003年,第126页。

[18]大地湾四期遗存总体面貌和宝鸡福临堡、扶风案板等地同期遗存基本相同,只是彩陶数量更多,称之为大地湾类型是比较妥当的。徐永杰:《黄土高原仰韶晚期遗存的谱系》,科学出版社,2007年,第204~206页。

[19]晋南地区的仰韶晚期和庙底沟二期早段遗存,分别以芮城西王村仰韶晚期和“龙山”遗存为代表。仰韶晚期遗存还见于垣曲上亳和古城东关等遗址,庙底沟二期早段遗存还见于襄汾陶寺、夏县东下冯等遗址。中国科学院考古研究所山西工作队:《山西芮城东庄村和西王村遗址的发掘》,《考古学报》1973年第1期,第1~63页;山西省考古研究所:《垣曲上亳》,科学出版社,2010年,第127页;中国历史博物馆考古部、山西省考古研究所、垣曲县博物馆:《垣曲古城东关》,科学出版社,2001年,第117~159页;中国社会科学院考古研究所、山西省临汾市文物局:《襄汾陶寺——1978~1985年考古发掘报告》,文物出版社,2015年,第23~121页。

[20]张忠培、卜工等将陶斝的出现作为进入庙底沟二期的标志。张忠培:《试论东庄村和西王村遗存的文化性质》,《考古》1979年第1期,第37~44页;卜工:《庙底沟二期文化的几个问题》,《文物》1990年第2期,第38~47页。

[21]邸楠将庙梁仰韶遗存分为早、晚两段,其中早段属于仰韶晚期遗存。陕西省考古研究院、榆林市文物考古勘探工作队、靖边县文管办:《陕西靖边庙梁遗址仰韶时代遗存发掘简报》,《文博》2019年第1期,第3~12页;邸楠:《从庙梁遗址看陕北地区的仰韶晚期遗存》,《文博》2019年第1期,第49~55页。

[22]庆阳地区博物馆:《甘肃省宁县阳坬遗址试掘简报》,《考古》1983年第10期,第869~876页。

[23]据《中国文物地图集·陕西分册》,榆林地区所谓“新石器时代晚期”遗址数猛增至仰韶文化的5.7倍。这里的“新石器时代晚期”指庙底沟二期和龙山时代,且往往在同一个遗址存在两个时期遗。国家文物局主编:《中国文物地图集·陕西分册》,西安地图出版社,1998年,第100页。

[24]陕西省考古研究院、榆林市文物考古勘探工作队:《陕西横山杨界沙遗址发掘简报》,《考古与文物》2011年第6期,第64~72页。

[25]陕西省考古研究院:《陕西靖边五庄果墚遗址发掘简报》,《考古与文物》2011年第6期,第53~63页。

[26] 榆林地区文管会、陕西省考古研究所陕北考古队:《陕西府谷县郑则峁遗址发掘简报》,《考古与文物》2000年第6期,第17~27页。

[27]寨峁遗址第一期的灰坑仅出土退化形态的小口尖底瓶,这些灰坑应当均叠压于第4层之下,年代偏早;第4层出土斝,理应偏晚。

[28]内蒙古文物考古研究所、伊克昭盟文物工作站:《内蒙古准格尔煤田黑岱沟矿区文物普查述要》,《考古》1990年1期,第1~10页。

[29]内蒙古文物考古研究所、日本京都中国考古学研究会岱海地区考察队:《王墓山坡上遗址发掘报告》,《岱海考古(二)——中日岱海地区考察研究报告集》,科学出版社,2001年,第146~205页。

[30]内蒙古文物考古研究所:《庙子沟与大坝沟》,中国大百科全书出版社,2003年。

[31]如老牛湾新庄窝主体遗存。北京大学考古系、雁北地区文物工作站、偏关县博物馆:《山西大同及偏关县新石器时代遗址调查简报》,《考古》1994年第12期,第1057~1062页。

[32]以贾家营H3为代表。陶宗冶:《河北张家口市考古调查简报》,《考古与文物》1985年第6期,第13~20页;韩建业:《中国北方地区新石器时代文化研究》,文物出版社,2003年,第63页。

[33]孔哲生、张文军、陈雍:《河北境内仰韶时期遗存初探》,《史前研究》1986年3~4期,第7~15页。

[34]河北省文物研究所:《河北阳原县姜家梁新石器时代遗址的发掘》,《考古》2001年2期,第13~27页。

[35]韩建业:《论雪山一期文化》,《华夏考古》2003年4期,第46~54页。

[36]河南省文物考古研究所:《辉县孟庄》,中州古籍出版社,2003年,第38~64页。

[37]大司空类型晚期以安阳大正集老磨冈H3、H6和鲍家堂H5、H7等为代表。严文明:《大司空类型彩陶之分析》,《中华文明的始原》,文物出版社,2011年,第127~156页;中国科学院考古研究所安阳发掘队:《安阳洹河流域几个遗址的试掘》,《考古》1965年第7期,326~338页;中国社会科学院考古研究所安阳队:《安阳鲍家堂仰韶文化遗址》,《考古学报》1988年第2期,第169~188页。

[38]郑州市文物考古研究所:《郑州大河村》,科学出版社,2001年,第238~452页。

[39]徐旭生:《中国古史的传说时代》(新一版),文物出版社,1985年,第40~48页。

[40]沈长云:《石峁古城是黄帝部族居邑》,《光明日报》2013年3月25日,第15版。

[41] 白国红、沈长云:《古涿鹿地望与黄帝相关问题新探》,《河北师范大学学报(哲学社会科学版)》2015年第2期,第5~10页。

[42]中国社会科学院考古研究所、山西省临汾市文物局:《襄汾陶寺——1978~1985年考古发掘报告》,文物出版社,2015年,第120~121页。

[43]夏鼐:《碳-14测定年代和中国史前考古学》,《考古》1977年第4期,第217~232页。

[44]中国历史博物馆考古部、山西省考古研究所、垣曲县博物馆:《垣曲古城东关》,科学出版社,2001年,第591年。

[45]中国社会科学院考古研究所:《中国考古学中碳十四年代数据集(1965~1991)》,文物出版社,1991年,第47页。

[46]中国社会科学院考古研究所:《武功发掘报告——浒西庄与赵家来遗址》,文物出版社,1988年,第153页。

[47]陕西省考古研究院:《蓝田新街——新石器时代遗址发掘报告》,文物出版社,2020年,第587年。

[48]中国社会科学院考古研究所:《中国考古学中碳十四年代数据集(1965~1991)》,文物出版社,1991年,第61页。

[49] 张雪莲、仇士华、钟建等:《仰韶文化年代讨论》,《考古》2013年第11期,第84~104页。

[50] 1912年以黄帝纪元4609年为中华民国元年,则黄帝纪元元年当为公元前2698年(金西来:《轩辕甲子·黄帝纪元考》,《学术月刊》1986年第7期,第69页)。2019年出版的《姬氏祖传经》前言中,传承人姬英明注明当年为“黄帝纪元四千七百一十六年”,则黄帝元年也是在公元前2698年(姬英明辑:《姬氏祖传经·仁经(人经)》,线装书局,2019年)。

[51]严文明:《炎黄传说与炎黄文化》,《炎黄文化与民族精神》,中国人民大学出版社,1993年,第45~60页。

[52]韩建业:《涿鹿之战探索》,《中原文物》2002年4期,第20~27页。

(作者:韩建业 中国人民大学历史学院;原文刊于《考古与文物》2022年第2期)

Copyrights© All Rights Reserved 版权所有 甘肃省齐家文化研究会

甘肃省齐家文化研究会 广河县齐家文化博物馆 主办

地址:广河县城关镇河北新区广仁街1号 邮编:731300 电话:0930-5936016 传真:0930-5936016

陇ICP备2021002768号  甘公网安备62292402000104号

甘公网安备62292402000104号

技术支持:甘肃南博网络科技有限公司