齐家文化骨卜行为分析

西北民族大学历史文化学院 赵光国

齐家文化分布范围以黄河上游为中心,东起泾、渭河流域,西至湟水流域,南到白龙江流域北达内蒙古阿拉善左旗。 经碳十四测定,其年代范围为距今约 4100 年—3600 年。 其典型遗址有甘肃武威皇娘娘台,永靖大何庄、秦魏家,广河齐家坪,兰州青岗岔,临潭磨沟,宁夏固原海家湾,隆德页河子,青海贵南尕马台,大通上孙家,乐都柳湾遗址等。 目前在 6 处遗址,约 90 片卜骨。 其特点是,卜骨大都未经整治,有较为明显的灼痕,极少有钻、凿的现象。

一、齐家文化卜骨

根据目前的考古资料,出土卜骨的齐家文化遗址有甘肃武威皇娘娘台遗址訛譹、永靖大何庄遗址、永靖秦魏家遗址,灵台大桥村遗址、宁夏隆德页河子遗址。 资料显示,目前可基本确定为卜骨的有75 块,加上疑似卜骨的块数至少近 90 片。 以下将这些卜骨按所在遗址进行列述。

(一)永靖大何庄遗址

1959 年 5 月至 8 月以及同年 8 月到 11 月, 中国科学院考古研究所甘肃工作队对其进行了两次发掘。 发掘共出土卜骨 14 块,均为羊的肩胛骨,未加整治;有灼,无钻、凿的痕迹。 其中灼痕少者 2 处,多者 24 处。 T45:2 灼痕 24 处,长 20 厘米,T35:4 已残,灼痕 16 处,长约 16 厘米;T6:8 已残,灼痕 8 处(有的相连),长约 16 厘米。

(二)永靖秦魏家遗址

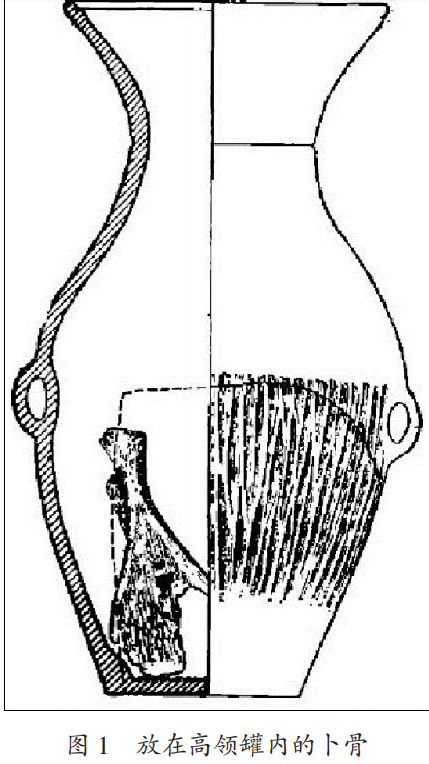

1959 年和 1960 年, 中国科学院考古研究所甘肃工作队对该遗址进行了两次发掘。 共出土卜骨 3 块,均为羊的肩胛骨,只灼,无钻凿痕迹。 灼痕 2~4 处不等。 M23:6,灼痕四处(其中 2 处已残破),长 12.2 厘米。 出自于高领双耳罐(M23:2)内。 此罐腹部已残,卜骨(图 1)从此残破口放入,再把残破的陶片盖上。

(三)灵台桥村遗址

1978 年秋,甘肃省博物馆考古队对该遗址进行了试掘,在桥村遗址中出土的羊、猪肩胛骨较多,共有 17 块,均在灰层中发现。骨面都留有灼痕,个别的有轻微的刮削修治痕迹。 在此因用料分为两类。第一类,羊肩胛卜骨 6 片,完整的很少。肩胛骨的两侧和骨臼周围,稍有刮削痕迹,骨面有灼。标本 H4:76,长 15.2、上端宽 2.5、下端宽 9.5 厘米(见报告图版伍,5 下)。标本 H4:77,灼痕较重,有13 处之多(见报告图版伍,5)。第二类,猪肩胛卜骨 11 片。 骨脊多完整,骨面有灼。 标本 H4:14,上宽 3.5、下宽 9.2、长 18.6 厘米。有灼痕七处(见报告图版伍,5)。 标本 H4:15,骨面灼痕 25 处,下端和两侧都用火烧过,残长 13.5、下端宽 10.5 厘米(见报告图版伍,5)。

(四)武威皇娘娘台遗址

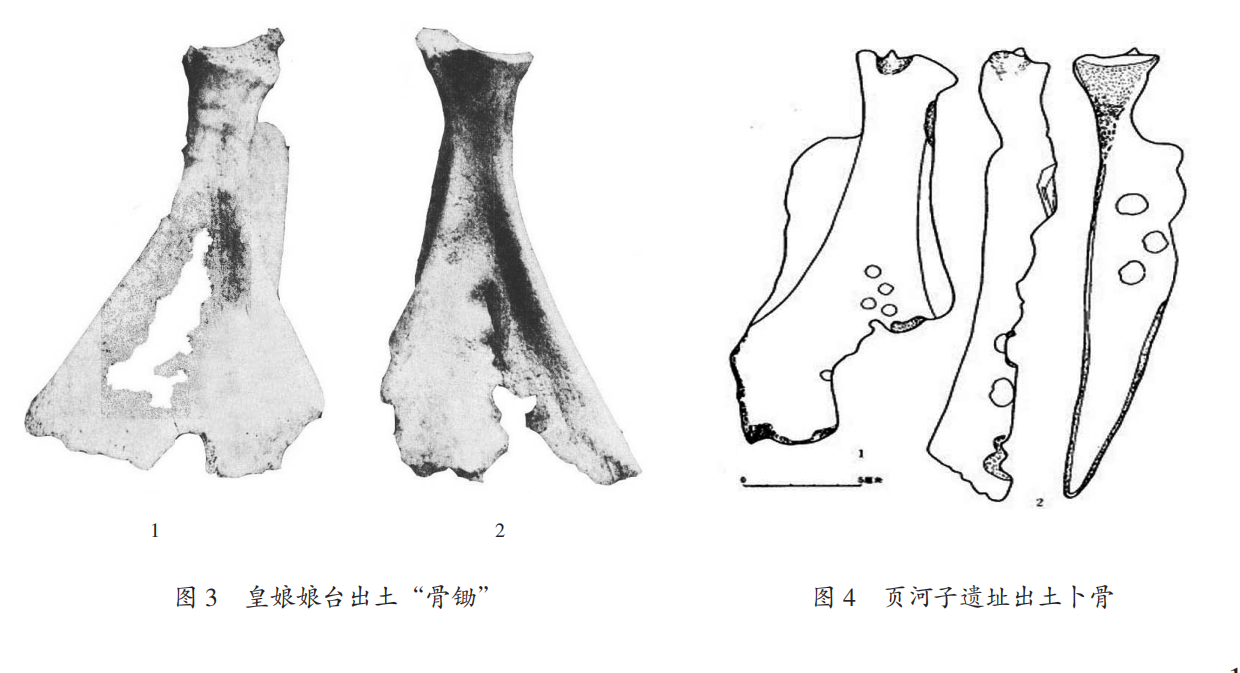

在 1957 年至 1959 年,甘肃省博物馆对其进行了三次发掘,在 1975 年 4 月底至 7 月中旬,进行了第四次发掘。 前三次发掘出土的、确定为卜骨数量是 26 片,以羊肩胛骨为主。 第四次发掘出土的确定卜骨为 13 片,同样是以羊肩胛骨为主。

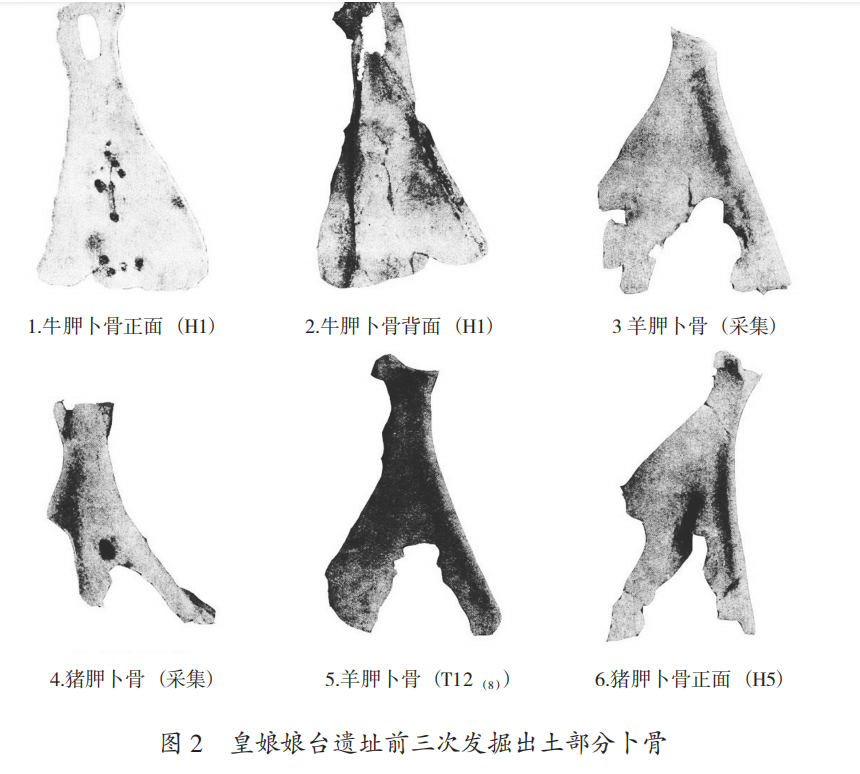

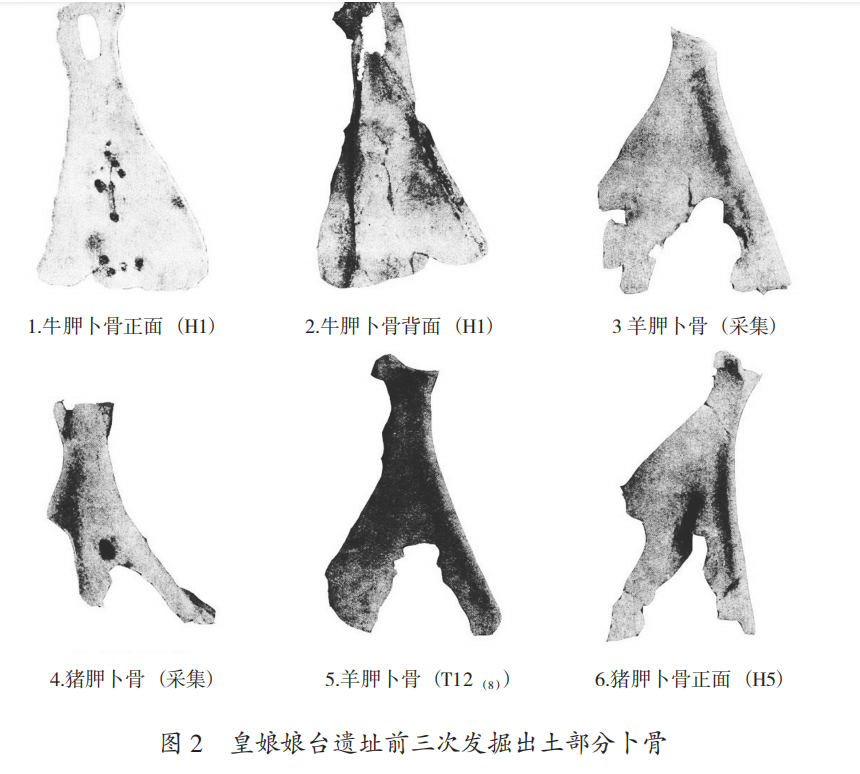

前三次发掘的时间较早,没有标本编号,仅依类述列如下。第一类,牛胛卜骨:仅有 1 片,保存完整。 出于 Hl 圆形窑穴的底部。 长 37、上端宽 8、下端宽 23 厘米。骨面有灼痕 12 处,而且不钻不凿。骨板较薄处灼痕并透过背面。这片卜骨的形制很特殊,它的上端有一长5 厘米、宽 3 厘米的凿孔,下端沿背面磨成锐利的薄刃。 刃部的磨损程度,有些部分特别显著,形成连续向内凹入的弧形,且因伤损而出现一个较大的缺口,但边缘上仍保持光滑的薄刃。 骨脊被修平。 脊与刃部相接的一端,破碴亦被磨平,且甚光滑。 上端的凿孔以及下端刃部的磨痕,都表明其极有可能被作为生产工具使用过,有学者则直接将这种工具称为骨锄。(图 2:1、2)

第二类,羊胛卜骨 21 片。 大多出于窖穴和第三层黄褐土中,墓葬中仅有 M8 出了 1 片。 羊胛卜

骨的中心部分大都残缺,有些已成为碎片。胛骨的两侧缘和骨臼的周围,大都具有刮削修治的痕迹。骨脊多数完整,骨面仅有灼,不钻不凿。 灼痕较小,且甚轻微,圆形,多在脚骨臼下中部较凹处。 边缘较规则,其中有一片脚骨的灼痕,似用圆形的片状工具烫烙而成(图 4:3)。 灼痕较深重者,也透过骨脊的一面。由于胛骨的中心部分保存不好,灼痕保留的不多,仅见于胛骨中心部分残缺的边缘。甚残的骨片上,仅有灼痕一、二处,较为完整的骨片最多也不超过六处(图 2:5)。

第三类,猪胛卜骨约 4 片。 出于窖穴和第三层黄褐土中。 骨脊完整,骨面的卜一般也是有灼无

凿,仅有出于 H5 椭圆形窖穴内的一片胛骨,被灼处具有轻微的圆形钻痕。 灼痕比较大,不甚规则,多在胛骨臼下中部较凹处。 较深重的灼痕,也透过骨脊的一面,唯不甚明显(图 2:4、6)。

第四次发掘出土卜骨 13 件。其中猪肩胛骨四件,余都是羊肩胛骨。都未加整治,有灼无钻、凿的痕迹。 骨版较薄,灼痕处一般残缺,个别的在骨脊上还有灼点。 T10:12,猪肩胛骨,灼痕十三处,在骨脊处还有一个灼点,长 12.5 厘米(图 3:1)。H46:1,羊肩胛骨,灼痕五处,长 17 厘米(图:3:2)

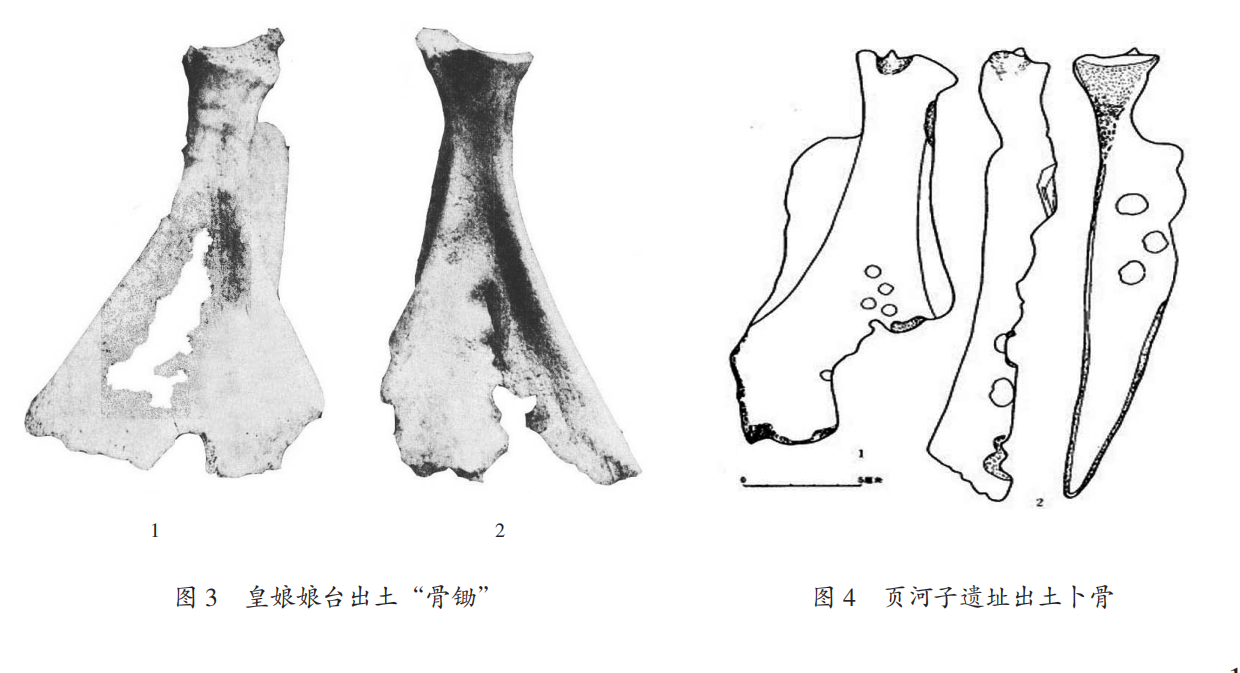

1986 年,北京大学考古实习队和宁夏固原博物馆对该遗址进行了发掘。 出土卜骨 2 件,用牛肩胛骨制成,无钻凿,只有灼。灼痕一般呈圆形或椭圆形,两面均有。 T103譺訛:8,长 24.5 厘米(图:4:1)。 T102④:13,长 27.5 厘米(图 4:2)。

上述材料中, 有一些尚难确定为卜骨。如武威皇娘娘台遗址有 10 余片出自窖穴、 灰层中的羊和牛的胛骨残

片;大何庄遗址 F12“石圆圈”遗迹旁边,发现 3 块羊肩胛骨;特别是皇娘娘台遗址存在两例钻孔现象的胛骨,其羊胛骨的中心部分,有被钻穿的圆孔,牛胛骨的残片上,也有磨光的痕迹和“二联钻”的现象,且钻孔周缘甚为光滑。这些材料中,有的具有刮削修治痕迹,唯均无灼痕保留,暂不列入卜骨。除此之外,可相对确定的卜骨材料,某些存在刮削修治的痕迹,极为普遍的存在灼烧现象,是我们研究齐家文化骨卜行为的重要依据。

片;大何庄遗址 F12“石圆圈”遗迹旁边,发现 3 块羊肩胛骨;特别是皇娘娘台遗址存在两例钻孔现象的胛骨,其羊胛骨的中心部分,有被钻穿的圆孔,牛胛骨的残片上,也有磨光的痕迹和“二联钻”的现象,且钻孔周缘甚为光滑。这些材料中,有的具有刮削修治痕迹,唯均无灼痕保留,暂不列入卜骨。除此之外,可相对确定的卜骨材料,某些存在刮削修治的痕迹,极为普遍的存在灼烧现象,是我们研究齐家文化骨卜行为的重要依据。

二、选择用料

选择何种材料作为占媒,应当是先民首先考虑的问题。 而如何正确修整、合理灼烧卜料甚至可能存在的钻、凿行为,以顺利出现卜兆,则骨卜行为的主体和关键。

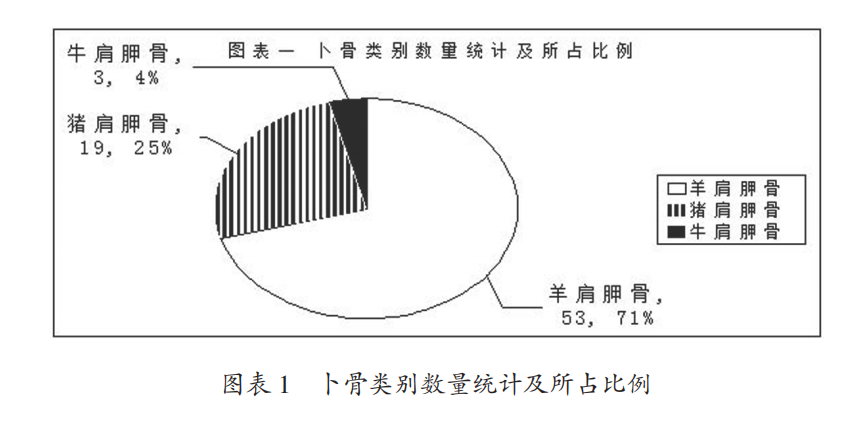

根据发掘资料反应的实际情况,我们将卜骨材料分为以下三类。 首先是羊肩胛骨羊肩胛骨在齐家文化出土卜骨中所占比例最大,约为 71%。 在永靖大何庄、秦魏家,武威皇娘娘台,灵台桥村遗址中均有出土。 其次是猪肩胛骨。 猪肩胛骨出土于灵台桥村和武威皇娘娘台遗址,数量相对较少,共有 19片。再次是牛肩胛骨。牛肩胛骨在齐家文化遗址中出土数量最少,仅有 3 片,其中 2 片出土于宁夏隆德页河子遗址,1 片出土于武威皇娘娘台遗址。 现列表分析如下(图表 1)。

齐家文化先民过着以农业为,畜牧业其次的定居生活,出土的卜骨取材均是兽类的肩胛骨,主要是羊、猪和牛的肩胛骨。遗址中发掘出大量被驯养动物的骨骼,如猪、牛、羊、狗等,猪骨最多。而在现有可确定的卜骨中,羊肩胛骨数量最多。 这是一个颇为值得探讨的问题。

齐家文化先民过着以农业为,畜牧业其次的定居生活,出土的卜骨取材均是兽类的肩胛骨,主要是羊、猪和牛的肩胛骨。遗址中发掘出大量被驯养动物的骨骼,如猪、牛、羊、狗等,猪骨最多。而在现有可确定的卜骨中,羊肩胛骨数量最多。 这是一个颇为值得探讨的问题。首先,使用动物骨骼进行占卜,与齐家文化地处西北黄土高原上,从事以农业畜牧业为主的生产与生活方式有关,家畜饲养业发达,动物骨骼相对易得。 而以肩胛骨为占媒,应与肩胛骨天然骨面较薄,便于整治加工,在烧灼时容易产生裂纹或留下痕迹有关。

其次,使用羊肩胛骨作为最主要的骨料,或与羊的生活习性时人的习惯和信仰有关相对于猪来说,羊选食干爽的青草,不像猪杂食肮脏,成长周期也较短;从习惯和信仰方面来说,民族学材料显示,羌族和纳西族占卜骨料只能使用羊肩胛骨;彝族可兼用牛或猪的肩胛骨,但仍以羊肩胛骨为主;在某些地区也会有规定专门使用的骨料,如只能用羊肩胛骨,或者以羊肩胛骨为主。 这或许可以在一定程度上解释在甘肃中部地区,只发掘出土了羊肩胛骨做得卜骨;在甘肃西部,随有猪肩胛骨和牛肩胛骨做得卜骨,但是仍以羊肩胛骨为主;甘肃东部地区则主要是猪肩胛骨做得卜骨,宁夏地区却只出土了牛肩胛骨做得卜骨的现象。

再次,与家畜的价值有关。 牛肩胛骨数量相对较少,应与牛的成长周期长价值远远高于羊的价值有关,所以杀生会相对较少。

当然,以上缘由也或有互通之处。 我们也相信,随着发掘卜骨数量的增多我们可以更好地诠释这一问题。

三、用料整治

灵台桥村遗址。 个别的有轻微的刮削修治痕迹。 羊肩胛卜骨 6 片,完整的很少肩胛骨的两侧和骨臼周围,稍有刮削痕迹。武威皇娘娘台遗址。出于 H1 被称为“骨锄”的牛肩胛骨,骨脊被修平,脊与刃部相接的一端,破碴亦被磨平,且甚光滑;该遗址羊胛卜骨 21 块胛骨的两侧缘和骨臼的周围,大都具有刮削修治的痕迹。民乐东灰山。 一共出土 4 件卜骨。 其中,标本 022 应为猪的右肩胛骨,该卜骨骨脊经过轻微的削磨;另外,标本 87MX:032,应为猪的左肩胛骨,扇形边缘有削磨痕迹。 标本 0125,为羊的右肩胛骨,骨脊处有轻微的削磨痕迹。 可见齐家文化出土的卜骨大多数都未经整治,仅有少量卜骨有轻微的刮削痕迹,即使用自然的动物肩胛骨为主,已经开始了对胛骨的整治,但整治方法尚不科学、系统。

四、骨卜实施

在骨卜方式上,也大多是有灼的痕迹,具有不钻不凿的特点。但也有特殊情况,如在武威皇娘娘台被称为 H5 的窖穴中出土了一块肩胛骨有轻微钻痕的卜骨;另,皇娘娘台遗址有两例钻孔现象的胛骨,其羊胛骨的中心部分,有被钻穿的圆孔,牛胛骨的残片上,也有磨光的痕迹和“二联钻”的现象,且钻孔周缘甚为光滑。 应该是年代较晚。 因此,我们主要从灼的角度来分析齐家文化的骨卜行为。

首先,从灼痕数量来看。 卜骨的灼痕有多有少,少的为 1、2 处,多的达 25 处。 圆形灼痕都普遍较小,而且比较轻微,多在骨正面中部较凹处,灼痕比较深的,则透过反面。 牛、猪肩胛骨,灼痕比较大,不甚规则。羊肩胛骨和猪肩胛骨灼痕较多,少者 1—2 处,多者可达 25 处。牛肩胛骨灼痕较少,少者 3 处,多者有 12 处。 可见,齐家文化骨卜行为中,灼制方式简繁不一,灼痕少多差距也大的,应该有文化发展的前后差异。 如武威皇娘娘台和宁夏隆德页河子遗址出土的一些卜骨,在卜骨的反面也有灼痕。 这样的占卜特点应是从夏代开始出现的,类似的情况在夏代遗址中常见,如二里头文化出土的卜骨,在骨的正反面以及骨脊上都施灼。 许多卜骨灼痕较多的,个别的有 20—25 处的,也应该是进入了夏代。

故此,齐家文化出土的卜骨,灼痕较少的时代较早,灼痕多的卜骨时代应该接近夏代,年代较晚。

其次,从灼烧部位来看,可分为正面施灼、两面施灼,以及在骨脊施灼,骨的正面或反面兼施的情况。

正面施灼:齐家文化出土的卜骨,除了宁夏隆德页河子遗址外,皆为正面直接烧灼大多数烧灼较为轻微,烧灼较深的,有透过骨脊的另一面,但是较为轻微。 如武威皇娘娘台遗址出土的卜骨,包括羊、猪、牛肩胛骨,因骨板较薄,灼痕较深,透过背面。 骨面上留有的灼痕,大多呈圆形和椭圆形,灼痕数量不等。 一般情况下,牛、猪的肩胛骨比较厚,灼痕较大而深;羊的肩胛骨很薄,灼痕较小,且甚轻微,多位于骨正面中部略凹处较薄的部位,灼痕可以透过另一面。 灼痕数量分布不等,少者 1—2 处,多者可达25 处。 灼痕的数目及排列,没有明显的分布规律。

两面施灼:齐家文化中只有宁夏隆德页河子遗址中出土的牛肩胛骨(T 103②:8、T 102④:13)是正反两面施灼的。 灼痕呈圆形和椭圆形,数量较少,分布没有规律。 这种灼的方式应该出现较晚,普遍使用应该是在夏代。

骨脊施灼:此种施灼方式,在骨的正面或反面兼施。 此种类型在齐家文化中仅出现一例是在武威皇娘娘台出土的猪肩胛骨。T10:12,灼痕 13 处,在骨脊处还有 1 个灼点。此种类型在新石器时代出现较少。 从目前的考古出土的卜骨资料来看,该类型卜骨最早出现在陕北和内蒙古南部地区的文化中,后来传播到其他考古学文化中。 在齐家文化中出土的该类型卜骨应该时代较晚。

综上,齐家文化骨卜施灼方式为:选择骨面中间较薄处,以骨正面为主进行单面施灼有正反面兼施者;在骨脊施灼的情况较为少见,凡骨脊施灼,当兼及骨面。 后两种情况,应具有时段或地方类型的差异性。

五、卜骨的处置

卜骨所在遗迹的属性不同,性质与内涵亦当也有所不同,从目前的情况来看,可分为灰坑房址、墓葬,以及极可能存在的焚烧等方式。灰坑:在齐家文化中,卜骨大多出土于灰坑中,但是也较为零散,几乎没有出土于同一灰坑中的。有的卜骨属于有意识的行为,这种遗迹主要反映在出土于窖穴之中,但是在齐家文化中这种看似有意识的埋葬并不普遍,仅在武威皇娘娘台的窖穴中发现了卜骨的残片,且没有灼痕。

这种出土情况的差异, 反映了对占卜之前或之后所用卜骨的处理方式不同。 在灰坑中出土的骨,大多都是用过之后的卜骨,通常与生活垃圾等一起出土,用过之后或许就被遗弃。 而在齐家文化窖穴中出土的卜骨,均没有灼过的痕迹,这种情况应该是有意识的保存。 虽然目前并没有确切的考古学资料证明这种行为是否是先民有意识的行为,但是根据民族学材料,在我国西南少数民族地区,很少有为了占卜临时杀生的事情,因此,巫师们平时就注意收集动物的肩胛骨,并储存起来。 而窖穴中出土的有使用痕迹的卜骨,也应该是有意识的存储,但是在齐家文化的遗址中并没有在窖穴中出土有使用痕迹的卜骨,所以在这里不作具体分析。房址:齐家文化中出土于房子中的卜骨相对较少,主要是在永靖大何庄遗址中。 在该遗址中,F1的东边约 7 米处,发现一具被砍掉了头的母牛骨架,腹内还遗有尚未出生的小牛骨骼。 F5 的西边发现一具不甚完整的羊骨架。F3 的南边发现 2 块卜骨,F6 的东边发现有 1 块卜骨,F12“石圆圈”以及旁边,发现 3 块为经灼过的羊肩胛骨。该遗址共发现五处“石圆圈”遗迹,这些遗迹都是利用天然砾石排列而成,直径约 4 米左右,有的石块上面还遗有赭石粉的痕迹。“石圆圈”附近还分布着许多墓葬,旁边有卜骨或牛羊的骨架。 从遗址的位置来看,“石圆圈”应该属于原始宗教性质的一种建筑遗存,与墓葬有着密切的关系。

在齐家文化墓葬中,除了大何庄遗址之外,在秦魏家遗址中也发现了一处“石圆圈”遗迹位于南部墓地的东北边。 原报告中指出是原始宗教性质的建筑遗存。 据此可以认为,卜骨是原始宗教的一种体现。 而且根据齐家文化出土卜骨的数量(约占新石器时代出土卜骨的 34%),可以说明,这种以占卜为形式的原始宗教在齐家文化时期已经盛行。

墓葬:齐家文化中的卜骨大多出土于灰坑中,出土于墓葬的中的极少,仅见于永靖秦魏家遗址和武威皇娘娘台遗址,其年代也可能相对较晚。 在秦魏家遗址中的卜骨 M23:2,出自于高领双耳罐内,是羊的肩胛骨。 另外,在武威皇娘娘台遗址中,T7M8 出土卜骨一块,为羊肩胛骨,位于墓主人左侧股骨附近。

这种墓葬中随葬卜骨的情况,在新石器时代时期也仅见于齐家文化之中。 这种现象很可能与埋葬之前进行的占卜活动有关。 根据《周礼·小宗伯》记载,埋葬之前,要先占卜以择穴,即所谓“卜葬兆”。《仪礼·士丧礼》记载,“士”在埋葬之前要占卜来选择幽宅、兆域和葬日,其中占卜幽宅、兆域用筮法,葬日用卜法。 这样在墓葬出土的卜骨可能与《仪礼·士丧礼》所说的占卜有关即埋葬之前占卜用的卜骨,下葬时与明器一起放在墓葬里面。 这是当时占卜习俗的体现,是宗教信仰的一种工具。 当然,墓葬中随葬卜骨,因其不常见而特殊。 下面,我们也会在墓主人身份这一问题上做以讨论。除了文献资料的论证,还有民族学材料的佐证。 至今,在我国西南少数民族地区,尚存在这种情况。 例如,纳西族把卜骨用后送往山脚下掩埋或焚烧,有的是放在陶容器内保存起来,认为卜骨乃神圣之物,乱放就会有祸事发生。 因焚烧之后的卜骨尚难判定,在此不予讨论。

由上述材料可知,齐家文化卜骨的处置方式多以灰坑埋葬为主房址或祭祀遗迹(大何庄)以及墓葬(秦魏家)中的卜骨都属特例。

余 论

西北地区出土卜骨最早的遗址是武山傅家门遗址。 碳十四年代测定为公元前 3815 年。 该遗址共出土了 6 件卜骨,为马家窑文化石岭下类型,有阴刻符号,但是只有一件羊肩胛骨有灼痕,猪和牛的肩胛骨并没有灼痕,似非人类有意所为。 之后在该地区出土的齐家文化卜骨没有阴刻符号的卜骨与石岭下类型的卜骨并没有明显的继承关系。 我们认为齐家文化时期的骨卜行为应当是受到周边文化,如客省庄二期文化、老虎山文化等影响的产物。

在齐家文化的大何庄遗址和秦魏家遗址中发现了 6 处“石圆圈”遗迹,显然是宗教性质的遗存在这些遗迹旁边发现了动物的骨架以及卜骨,而且在秦魏家遗址的墓葬之中还发现了卜骨,并被仔细地放在高领双耳罐之中,自然,随葬的羊卜骨是墓主人生前巫师身份的标志。 由此可以认为,当时已存在有巫师阶层了。 其或为统治者服务,即当时的部族首领,或为人民占卜,并因此而出现占特殊地位的大小巫师。

从目前的考古资料来看,齐家文化卜骨资料的系统整理,对齐家文化的卜骨及其占卜行为进行分类分析,寻求其在古代文化、宗教发展中的地位和作用,进而探讨齐家文化时期人类的物质和精神生活等方面还有较大的延展空间。

时间:2022-09-03 来源:齐家文化网 打印页面 阅读()

相关内容

Copyrights© All Rights Reserved 版权所有 甘肃省齐家文化研究会

甘肃省齐家文化研究会 广河县齐家文化博物馆 主办

地址:广河县城关镇河北新区广仁街1号 邮编:731300 电话:0930-5936016 传真:0930-5936016

陇ICP备2021002768号  甘公网安备62292402000104号

甘公网安备62292402000104号

技术支持:甘肃南博网络科技有限公司