齐博惊见金沙虎

边强|齐博惊见金沙虎

在甘肃临夏州广河县齐家文化博物馆有一件没有展出的文物,却是至今颇能引起轰动的珍贵遗存,这就是和四川金沙遗址及三星堆遗址所出土的虎形牌饰十分相似的青铜虎。此牌饰形体不大,但和金沙遗址所出几乎等同,在虎年到来之际,经征得齐家文化博物馆的同意,特将我对这件“金沙虎”的探究故事讲给大家,希望能引起更多学者的关注。

随后我们一行便驱车返回时去临洮拜访了彩陶收藏家王志安先生参观了他的彩陶博物馆。回兰整理相机照片时,才发现因展柜玻璃反光图片有点虚,但基本可以看出器物形状。遂与在三星堆博物馆拍摄的青铜虎饰片作了对比,发现二者竟然很是相似,此事遂成为心中一个谜团。(图 3、4)

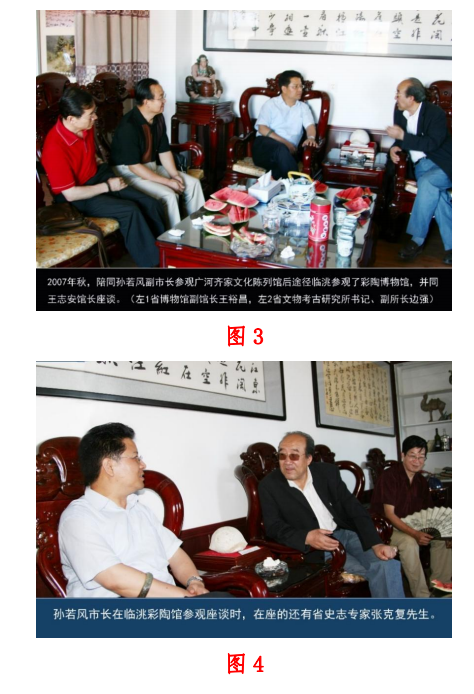

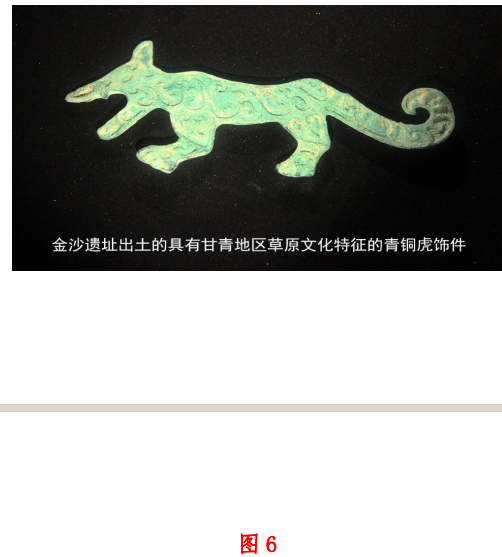

我退休不久又被聘为由李铁映同志担纲的《中国工艺美术全集》甘肃卷主编,2012 年春赴成都开会期间又参观了金沙遗址。发现所陈列的出土文物中玉器、彩陶等有些竟然和甘肃的马家窑文化、齐家文化的器物有许多相似之处,更有一件青铜虎形饰片,简直和在广河看到的这件几乎一样,印象十分深刻。(图 5、6、7)

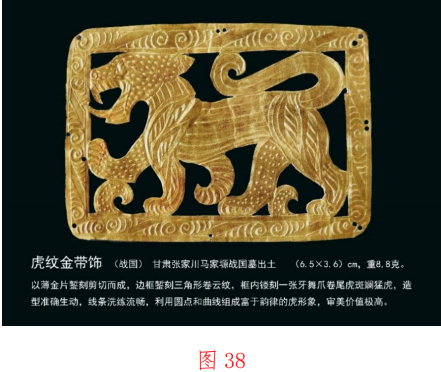

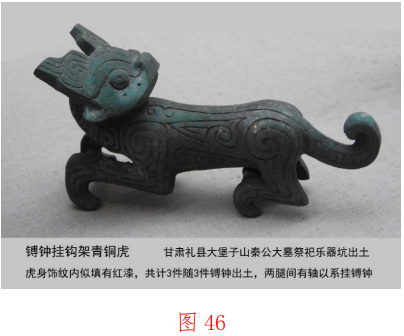

其实,早在 2004 年春我在礼县主持启动秦早期文化考古调查时,就对当时已经出土的秦人在西周时期的青铜器物上大量的虎形饰件引起关注。随后在张家川马家塬戎人车马坑出土的金箔虎饰片和大堡子山秦陵祭祀乐器坑镈钟青铜虎等频繁出现的虎形象更激发了我的探询兴趣。经过一番考查研究后,遂撰写了《秦人的虎崇拜》一文,在礼县举行的秦文化研讨会上作了宣讲,后被收入论文集,这成为引发我对广河铜虎饰件特别关注的原因之一。

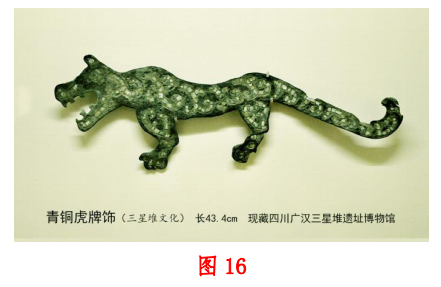

1995 年在四川广汉三星堆遗址鸭子河中曾出土一件铜虎器身凹槽镶嵌绿松石片作为装饰,残长 43.4 厘米,宽约 13 厘米。与后出的金沙铜虎造型和装饰风格基本相同,只是体量稍大,而齐博这件铜虎也与三星堆铜虎有着一样的相似度。在齐家文化命名地出现这样一件三星堆风格的铜虎,不能不令人感到惊奇和振奋。(图 16)

匆匆一瞥见虎影

2007 年秋,我从三星堆博物馆参观回来后又和省史志专家张克复省博物馆副馆长王裕昌等一行,陪同当时从北京文化部来甘挂职的兰州市常务副市长孙若风同志到刚筹建的广河县齐家文化陈列馆参观。在展馆角落,忽然发现有一件青铜饰片被随意放在灰陶罐口上,觉得眼熟便随手拍了下来。(图 1、2)

随后我们一行便驱车返回时去临洮拜访了彩陶收藏家王志安先生参观了他的彩陶博物馆。回兰整理相机照片时,才发现因展柜玻璃反光图片有点虚,但基本可以看出器物形状。遂与在三星堆博物馆拍摄的青铜虎饰片作了对比,发现二者竟然很是相似,此事遂成为心中一个谜团。(图 3、4)

我退休不久又被聘为由李铁映同志担纲的《中国工艺美术全集》甘肃卷主编,2012 年春赴成都开会期间又参观了金沙遗址。发现所陈列的出土文物中玉器、彩陶等有些竟然和甘肃的马家窑文化、齐家文化的器物有许多相似之处,更有一件青铜虎形饰片,简直和在广河看到的这件几乎一样,印象十分深刻。(图 5、6、7)

其实,早在 2004 年春我在礼县主持启动秦早期文化考古调查时,就对当时已经出土的秦人在西周时期的青铜器物上大量的虎形饰件引起关注。随后在张家川马家塬戎人车马坑出土的金箔虎饰片和大堡子山秦陵祭祀乐器坑镈钟青铜虎等频繁出现的虎形象更激发了我的探询兴趣。经过一番考查研究后,遂撰写了《秦人的虎崇拜》一文,在礼县举行的秦文化研讨会上作了宣讲,后被收入论文集,这成为引发我对广河铜虎饰件特别关注的原因之一。

虎形象在三星堆文化中的出现,表明其和陇上羌戎周秦故地始终存在的习俗关联,也是巴蜀虎崇拜的滥觞。对虎这种猛兽的崇拜乃至神化现象,似乎在陕甘宁青、川黔云桂存在着一个虎文化圈,这种西部地区多民族共有的古俗特色,也可视为中华民族多元一体的例证。

聚居在陇山以西的伏羲氏族部落,就被认为是一个以龙和虎为图腾的族群据刘尧汉先生考证,他与闻一多先生观点有别,认为伏羲自身的图腾应是虎而非龙。①范三畏先生据成书于战国末年的《世本·帝系篇》所云:“太昊伏羲氏”。他认为太昊即太皋,“皋”义为虎,上部之白指虎头,下部之本为其身。少昊同理,亦具虎义。又据《史记·秦本纪》:“(秦)武公十年,伐邽、冀戎,初县之。”今甘谷县古称“冀”,即为“虎”的象形字。②并从现代民族的图腾调查看,虎图腾,基本上属于氐羌戎后裔各族的原生图腾,即藏缅语族的本始图腾,至少在羌戎氐族群中,“相当一部分部落奉虎为图腾则是可信的”,“在今藏缅语族各族中都不同程度地留下了虎图腾崇拜的痕迹,并影响到这些民族的色彩语言。”③

追根朔源探虎踪

关于虎的历史起源,比较公认的观点就是200 万年前虎起源于东亚,即现今的华南虎所分布地区,然后沿着两个主要方向扩散,即虎沿西北方向的森林和河流系统进入亚洲西南部;沿南和西南方向进入东南亚及印度次大陆,一部分最终进入印度尼西亚群岛。在向亚洲其它地域扩散和辐射适应的过程中,虎演化为 9 个亚种,除马来虎、苏门答腊虎、巴厘虎、爪哇虎外,中国曾经分布有华南虎、东北虎(西伯利亚虎)、孟加拉虎、印支虎(东南亚虎)、里海虎(即新疆虎,已灭绝)等 5 个亚种。其中,虎从发源地向各地扩散时,向西发展的一支经蒙古、新疆和中亚直抵伊朗北部和高加索南部,但没能过阿拉伯沙漠进入非洲,也没能越过高加索山脉进入欧洲。

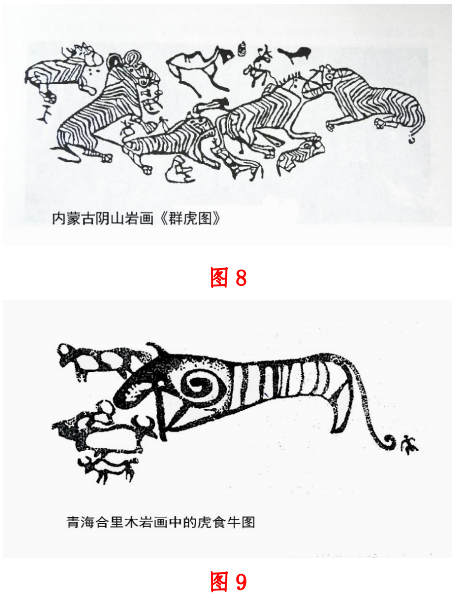

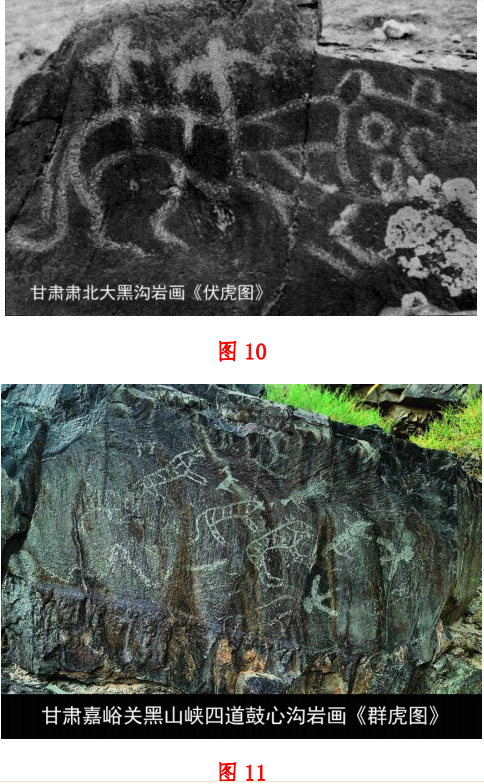

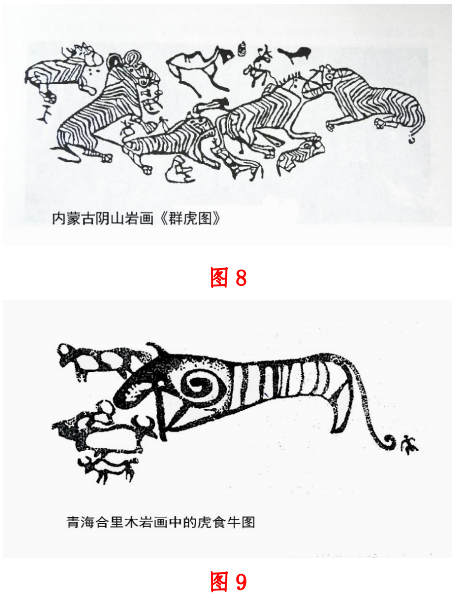

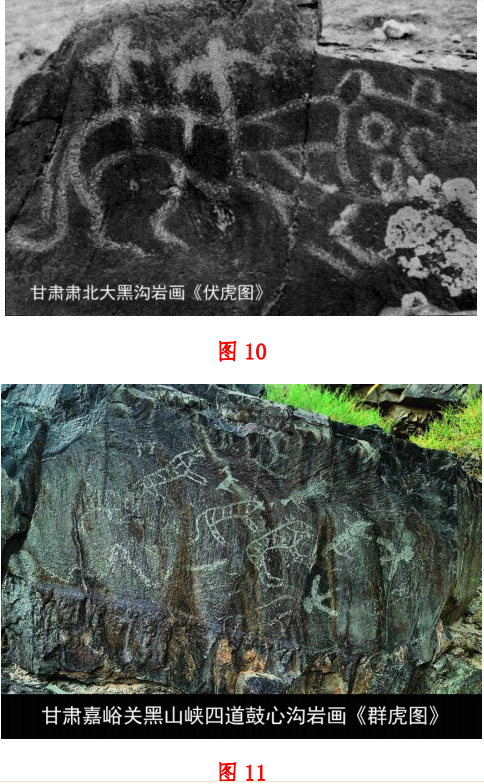

根据广泛分布于甘肃、宁夏、青海、内蒙古、新疆等地的岩画所出现的虎形象来看,虎在距今四五千年前后的西北地区还是很活跃的,当时的岩画是游牧渔猎部族对现实物象的具体反映老虎作为大型猛兽,在岩画中就得到了如实表现,一般形体较大,甚至不无夸张表明古人对凶猛的虎已有敬畏之心,并在与老虎相伴的岁月里逐步上升为图腾崇拜。(图 8、9、10、11)

聚居在陇山以西的伏羲氏族部落,就被认为是一个以龙和虎为图腾的族群据刘尧汉先生考证,他与闻一多先生观点有别,认为伏羲自身的图腾应是虎而非龙。①范三畏先生据成书于战国末年的《世本·帝系篇》所云:“太昊伏羲氏”。他认为太昊即太皋,“皋”义为虎,上部之白指虎头,下部之本为其身。少昊同理,亦具虎义。又据《史记·秦本纪》:“(秦)武公十年,伐邽、冀戎,初县之。”今甘谷县古称“冀”,即为“虎”的象形字。②并从现代民族的图腾调查看,虎图腾,基本上属于氐羌戎后裔各族的原生图腾,即藏缅语族的本始图腾,至少在羌戎氐族群中,“相当一部分部落奉虎为图腾则是可信的”,“在今藏缅语族各族中都不同程度地留下了虎图腾崇拜的痕迹,并影响到这些民族的色彩语言。”③

经对史前文化的考古研究而知西北陕甘宁青地区自新石器时代以来,生活的人类主要为古羌戎氐族群,后来诸部落以炎帝、黄帝为首领,日渐强大,便翻越陇山东进中原,成为华夏一族。而留下的部族又在不断被征服或逼迫中流散迁徙,到西周时期,秦人日益强大,不断为扩充势力,发动兼并战争,尤其是秦穆公:“用由余谋,伐戎王,益国十二,开地千里,遂霸西戎。”这成为逼迫甘青地区诸羌戎氐部族大规模向西南迁徙的一大动因。现在属汉藏语系藏缅语族的藏、彝、羌等语支的十多种民族,都与古西戎羌氐有着血缘关系。就虎图腾崇拜而言,彝族支系的彝、傈僳、纳西、哈尼,又景颇语支的景颇,语支未定的阿昌、怒族等,都尚黑而遗存黑虎图腾;而彝语支的白、土家与羌语支的普米等族,则尚白而保留白虎图腾。④

广河再访青铜虎

2021 年 5 月 29-30 日齐家文化与华夏文明学术报告会在广河县召开,在与会期间到新建的齐家文化博物馆参观时,我却没有发现当年所见的那件青铜虎饰件于是便把当年拍摄的照片让负责接待讲解的马晓兰副馆长过目,并希望她查询一下,告诉她这件东西有着十分重要的考古价值。随后,她立即展开调查,仔细询问了所有博物馆的老前辈、老讲解员和库管员,他们都似乎都没有印象,调查一时没了线索。

我回到兰州后,又发微信追问此事,希望她再仔细找找看如能找到也一并搞清它的来龙去脉等,以便对这件文物再进行深入研究。7月 15 日下午,晓兰副馆长发来微信和图片道:“据馆里人回忆说,这件文物从开馆时就存在,因器形奇特,加上当时鉴定条件简陋,所以无法确定是否是齐家文化的器物,而没有纳入到馆藏文物清单当中,一直放在库房里并没有在意,就成了一件没有‘户口’的文物。最近经过对库藏文物进一步清理时,才找到这件被尘封了十多年的青铜虎。”我闻讯大喜。并嘱咐一定原状保管,不要做任何修动,并对其有关信息再做调查。

于是我就根据她提供的饰件图片和尺码等,又和曾见过并拍摄的金沙遗址、三星堆遗址所出土的同类文物作了比较,发现这件齐家文化博物馆的藏品,竟然和金沙遗址所出在大小造型和头向等特点相当一致,而和三星堆的铜虎除形体较大外,造型和工艺也基本相似。(图

12、13)

2001 年成都金沙遗址出土的铜虎,长 19.7 厘米虎身正面之凹槽出土时曾伴有大量绿松石片,当为镶嵌绿松石之用。而齐博铜虎残长 19.88 厘米,长度基本相同,也有残存的绿松石颗粒,虽然尾部断裂,但造型特点与金沙铜虎高度一致。而齐博铜虎背面和金沙铜虎背面中部也都有两个小环形钮,似供穿系绳而设。青铜器镶嵌绿松石的装饰艺术是齐家文化的惯常做法,也是较为典型的工艺特点,与三星堆的类似绿松石牌饰工艺完全相同。(图 14、15)

2001 年成都金沙遗址出土的铜虎,长 19.7 厘米虎身正面之凹槽出土时曾伴有大量绿松石片,当为镶嵌绿松石之用。而齐博铜虎残长 19.88 厘米,长度基本相同,也有残存的绿松石颗粒,虽然尾部断裂,但造型特点与金沙铜虎高度一致。而齐博铜虎背面和金沙铜虎背面中部也都有两个小环形钮,似供穿系绳而设。青铜器镶嵌绿松石的装饰艺术是齐家文化的惯常做法,也是较为典型的工艺特点,与三星堆的类似绿松石牌饰工艺完全相同。(图 14、15)

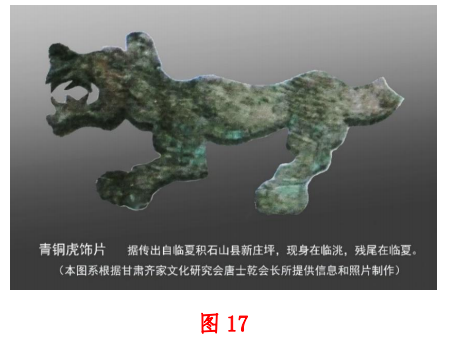

经与前老馆长甘肃齐家文化研究会唐士乾会长联系询问,得知这件文物是很早以前在广河县阿力麻土乡古城村(大夏古城遗址附近)取土时发现的,当时发现的还有一枚牙璋和一些碎陶片。另外 2015 年在积石山县新庄坪遗址也发现过一件形态相似者,残片长约 50 厘米现虎身在临洮,断尾在临夏;还有一件出自康乐县,长约 8 厘米似乎在这一地区此类古物并非是孤立的存在品虽然都属非正规发掘品,但作为真实存在,也不能视而不见,同样也有其文物研究价值。(图17)

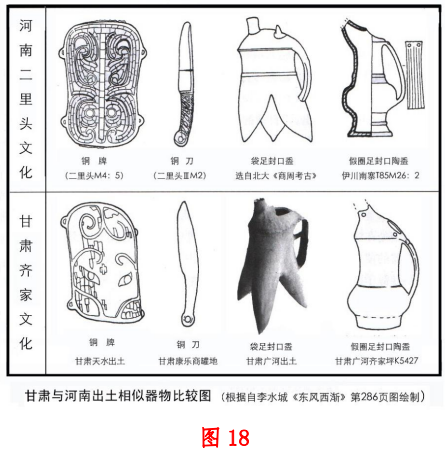

就在公众对三星堆遗址新的考古发现极为关注的时候我们发现了这件铜虎。三星堆铜虎被誉为遗址所出 6 件代表性文物之一能与其相似,这其中必定有许多值得探究的秘密。齐家文化存续时间距今4300—3500 年,属新石器时代晚期到商代的铜石并用阶段,拥有比较成熟的金属冶炼业,曾对中原二里头青铜文化的崛起,有着直接的影响。那么它与近邻三星堆和金沙的古文化有没有什么关系呢?这似乎是目前学界尚未涉及的研究课题,我们也期待后续六个坑的新发现。(图 18)

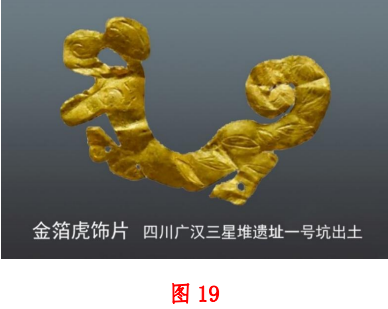

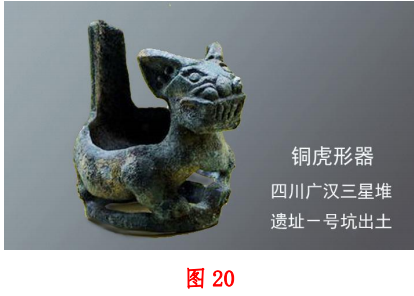

三星堆文化遗址群年代上起新石器时代晚期下至商末周初,距今约有 5000 至 3000 年的历史,上下延续近 2000 年所出土的大量陶器、石器、玉器、铜器、金器,特征鲜明,自成体系成为 20 世纪人类最伟大的考古发现之一。在三星堆遗址除在鸭子河所出那件铜虎牌饰外,在一号祭祀坑里,共发现二件虎形文物,一件为用纯金模压而成的呈奔跑扑击状的金箔虎,另一件为圆眼、尖圆大耳、昂首竖尾、龇牙咧嘴的铜虎形器。同时还出土了作为佩饰的带有钻孔的老虎牙齿,表明当地确实有老虎这种猛兽的存在。二号祭祀坑也发现了数件头上饰云形角、双眉内勾、圆眼、大嘴、上下两排牙齿紧咬的颇似虎头的兽面具。这些实物资料说明,在三星堆青铜文化中,存在的虎崇拜现象。因此,学者杨甫旺在其《古代巴蜀的虎崇拜》一文中说:“古代巴蜀的虎图腾是在巴蜀两族各自独立的民族文化相互融合的基础上,并在中原文化的影响下形成的一种独具特色的巴蜀图腾化。”那么,在受到虎崇拜浸染中,似乎也不应排除来自近邻甘肃齐家文化的影响。(图 19、20、21)

三星堆金箔虎饰片,商(约公元前 1600 年-前 1046 年),国家一级文物,宽 11.6cm,高 6.7cm,厚 0.03cm,系用金箔捶拓成形,遍体压印“目”字形的虎斑纹。虎头昂起,张口作咆哮状,眼部镂空,前足伸,后足蹲,尾上卷,呈奔跑状。

三星堆铜虎形器,出土于一号祭祀坑圈足径 7.8 厘米虎身长11.4 厘米,残高 10.8 厘米。虎身肥硕,作圆圈形,四足立于一圆圈座上虎眼圆瞪,大耳尖圆,昂首竖尾,龇牙咧嘴,形象凶猛。据专家猜测圆形中空的虎身内,原来可能套有某种材质的柱形器。

这种虎崇拜现象似乎反映出在远古时代生活在甘川地区的原始部族信仰的趋同性和其族属文化的关联性。据四川省文物考古研究院古蜀文明早期遗址调查项目负责人万娇介绍,位于龙门山西麓的岷江河谷,从仰韶晚期就有西北文化陆续传入。桂圆桥文化中的重唇口小口尖底瓶与茂县、甘南地区的同类器物较为相似,后二者很有可能是桂圆桥文化的重要文化来源之一。因此,把三星堆文明同通向远方的古蜀通道联系起来解读是有意义的。应该说,三星堆文化的青铜黄金冶炼技术和玉石制陶工艺,应与齐家文化有着最直接最亲密的关系。在远古洪荒时代,甘青与川蜀地区其实就是岷山南北的一个地理单元,这里的族群有着天然的联系,文化习俗交互浸染,应比与中原地区紧密得多,藏羌彝走廊也曾是与河西走廊有着同样的文化交流通道意义。在诸多学者的研究推论中,认为三星堆文明中有来自同期中原青铜文化影响的痕迹,也有来自长江下游东南良渚文化的元素,那么作为与三星堆和金沙遗址相距仅一百多千米的近邻甘肃,和这一族群有没有什么关系?作为考古人也是我关注已久的问题。这件器物的面世,让我们在追寻三星堆青铜文化源头时,也应该将投向中原和东南的目光,回过头来转向我们西北地区的齐家文化,惟愿今后有更多的新发现这就是这件青铜虎在甘肃广河出现,所具有的启示意义。

商周虎贲统军旅

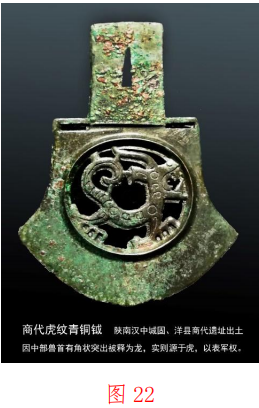

其实这之前,在商代中晚期遗址出土的青铜钺中就有先例。上世纪50 年代以来,在陕西汉中城固、洋县交界的湑水河两岸,陆续出土700 余件青铜器。这批青铜器被称为城洋青铜器,数量可观器形多样,其中就有一件青铜钺,因兽首有一角形,曾被释为龙,实则就源于虎。据考汉中曾是大禹封其 12 个姒姓联盟部落之一的褒氏此,乃商王妃褒姒的出生地。《尚书·禹贡》《史记》载:“嶓冢导漾,东流为汉。”嶓冢山即在今天水礼县之间,与“导河于积石”一样,表明这里也是大禹治水之地。与西边齐家文化和东南方三星堆文化的存续的时期正好相对应。(图 22)

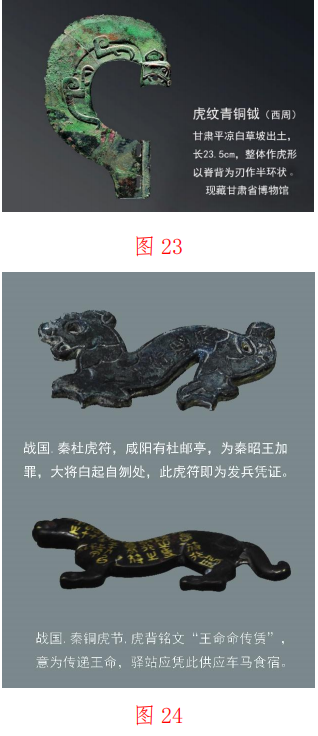

还有甘肃平凉灵台白草坡出土的一件西周早期的青铜钺,也是如此。钺如斧,执钺领军有象征兵权之意。此钺作虎形,以背为刃,首端为虎口大张之势,十分威猛。是我国目前最早的镀锡青铜器,为所封镇守灵台战略要地的军事长官潶伯所用。钺有权杖之功,而非作实战杀伐所用,战国至秦汉的调兵虎符当与其有一脉相承的关系。⑥(图23、24)

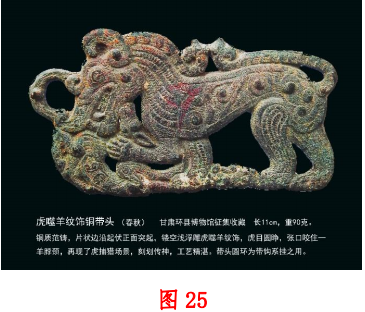

远古时期,陇山之西山林耸峙,河流蜿蜒,生态优渥,是羌戎,或者称西戎、猃狁,等原始部族繁息之地,与北方草原地带的游牧民族有着天然的联系交流。环县博物馆的一件虎噬羊铜带头,就反映出其在题材类型与北方草原一系的鄂尔多斯狄或更遥远的欧亚斯基泰同类器物风格相近,其样式在后来的匈奴族群中也相当流行。(图 25)

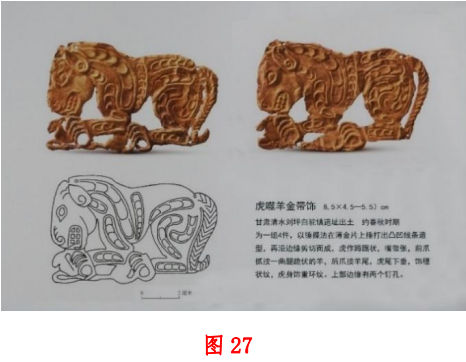

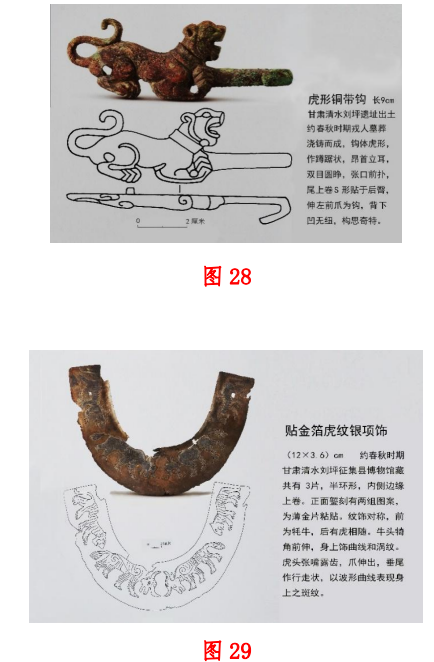

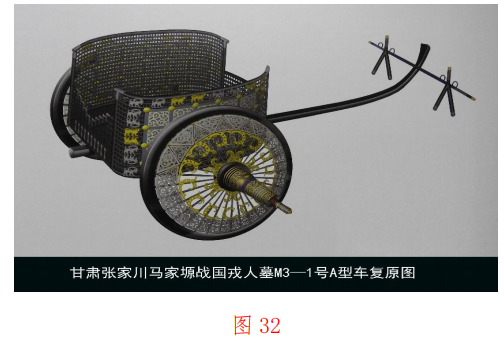

而近年来在清水白驼镇刘坪出土和当地博物馆收藏的一些春秋战国时期的文物,其中多有虎形象。首先是大量用于腰带和项圈的的装饰,其造型和上面的虎形带钩设计理念毫无二致,都是虎噬羊。而半月形项饰,却錾刻的是虎跟踪牦牛的图形,为突出虎和牛,还贴以金片,生动自然,华美俏丽。再就是装饰车舆的银虎饰片,造型凝炼生动,设计制作理念已较为成熟,与附近张家川马家塬战国墓地所出同类车饰金虎片手法基本一致表明其族群应属一个支系(图 26、27、28、29、30、31)

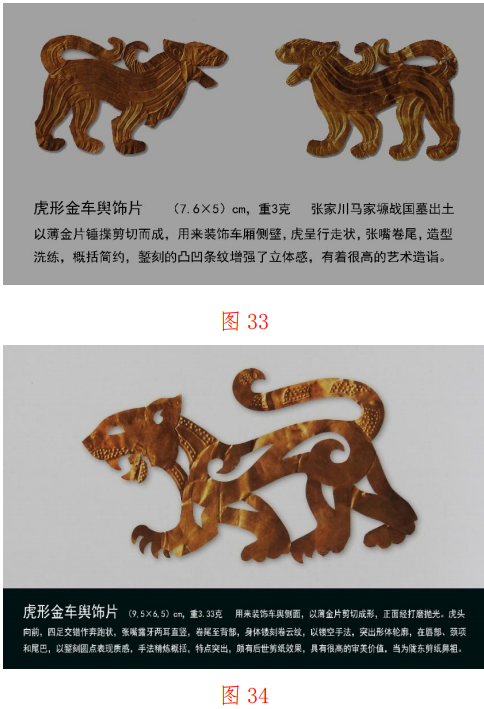

马家塬战国墓地令人震撼的是其车舆的奢华装饰,金银铜饰片贴满了车厢,其中虎的形象更是夺目。这些虎形步态从容,线条流畅洗练,通过錾刻睡锤揲,纹理凸凹有致,可谓平中见奇,很是别致。其M16 墓主的金腰带虎头虎尾、金带钩都是虎噬羊的造型。从原始崇拜角度看,西部牧羊人对此题材的热衷,折射出其已和老虎同质化,似乎觉得自己就是老虎的化身成为图腾和信仰产生的基础。(图 32、33、34、35、36、37、38)

秦军虎师镇华夏

秦人本属少昊为首领的东夷后裔,且是以凤鸟为图腾的部族,从其遗留器物和墓葬所出文物中即可得到佐证。但是在西来为周天子牧马的几百年岁月中,也受周人和羌戎氐习俗浸染,敬虎如神。例如,出于秦公大墓的一对金虎以金箔片包裹木芯而成,用朱砂绘有斑纹,虎身长达 41 厘米,其腰部拉长似便于握执,此器无名,尚不知何用。据查,西周武官军服皆加虎字,凡邦国使臣出使,都要持“邦节”特设“掌节”之官,以辨其用。“凡邦国之使节,山国用虎节,土国用人节,泽国用龙节。皆金也。”实际上就是以持有虎形、人形、龙形的信物,作为某一诸侯国的身份证明标识。依此,此金虎或许即为虎节,乃山国秦使晋见周王的凭据,其意义就非同一般。那么,三星堆和金沙遗址所出土的虎形青铜牌饰,是否也有什么标志意义呢!这很值得研究。(图 39)

在礼县圆顶山抢救发掘的秦贵族墓葬所出的青铜器物中虎的形象多,随葬青铜器铸造精美其共同的特点就是多以虎为支足、抓手或键钮。M2 一件方壶上就有 10 只老虎,一件镂空凤耳盨上大小虎就多达 22 只,这么多虎出现在青铜重器上,不能不引起我们的重视。

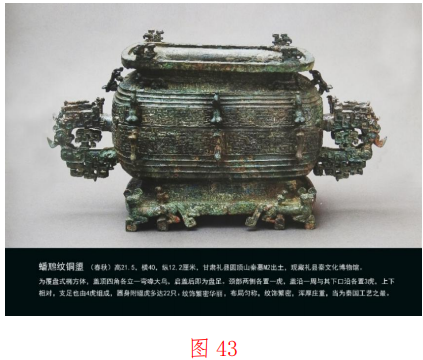

后来在大堡子山秦公大墓一侧,意外的发现了祭祀乐器坑,其中3件用于悬挂镈钟的小老虎又令人称奇。虎啸山林,威震八方,以虎为钟钮兴许是取其威严吧!(图 40、41、42、43、44、45、46)

《史记》多处记载当时列国对秦的看法,认为“秦杂戎狄之俗”“秦与戎翟同俗,有虎狼之心”。六国合纵时,策士们游说各国无不以“虎狼”喻秦,时楚威王说:“秦有举巴蜀、并汉中之心。秦,虎狼之国,不可亲也。戎秦敬虎,狄人崇狼,故而说秦军是虎狼之师也属必然。在秦惠文王二十二年(前 316 年)秦军就借平定巴蜀之争趁机攻占其地后设置巴、蜀及汉中郡,作为其后来东进南下灭楚的根据地。随后虎狼之师威震华夏,得以兼并六国一统天下。

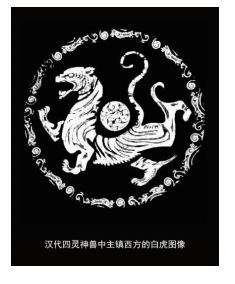

汉代形成的四灵方神东青龙,西白虎,南朱雀,北玄武,中黄龙,四大神兽中虎主镇西方西方属金,既与阴阳五行对应,又似乎有冶金术源自西方的寓义。而蜀为“戎狄之长”,习俗崇虎,巴人亦然。《后汉书》说:“禀君死,魂魄世为白虎。巴氏以虎食人血,遂以人饲焉。”《蛮书》说:“巴氏祭其祖,击鼓而歌,白虎之后也。”这种以人祭祀白虎,把白虎当做祖神的习俗就是原始图腾崇拜的遗续。在巴蜀文化的青铜器中,虎是最常见的纹饰之一,有虎形或纹饰的巴蜀铜器在全川几乎都有发现,而且种类之多,数量之大,远非其它纹饰种类所能比。(图 47)

因此三星堆和金沙遗址虎形象的出现可谓是流传延续的源头,不可否认其应受到西北草原文化的影响。那么在探询三星堆文化源头时,甘肃就是不可跨越的地区,作为青铜冶炼和治玉制陶技术高手的齐家文化族群,对近邻川蜀的影响就不可忽略,其间有着怎样的迁徙交流就成为一个值得关注探询发现研究的课题。让我们期待今后有更多的发现,来解读我们西部的老虎情结,来为我远古以来就形成的共同信仰而揭示更多的秘密。

——2022 年 2 月 11 日于琼海万泉河畔

【注释】

①刘尧汉《中国文明源头新探—道家与彝族虎宇宙观》云南出版社 1985 年版,第 31 页。

②范三畏《旷古逸史—陇右神话与古史传说》甘肃教育出版社 1999 年版,第 37—52 页。

③朱净玉、李家泉:《从图腾符号到社会符号—少数民族色彩语言揭秘》,云南出版社,1993 年版,第 152—153

页。

④朱净玉、李家泉:《从图腾符号到社会符号—少数民族色彩语言揭秘》,云南出版社,1993 年版,第 158—160

页。

⑤蔡运章:《虢国的分封与五个虢国的历史纠葛》《中原文物》1996 年第二期

⑥祝中熹、李永平:《青铜器》敦煌文艺出版社,2004 年版,第 152 页

⑦祝中熹:《早期秦史》敦煌文艺出版社,2004 年版,第 204—237 页。

【参考书目】

甘肃省文物考古研究所编著《西戎遗珍—马家塬战国墓地出土文物》文物出版社,2014 年 11 月版

甘肃省文物考古研究所、清水县博物馆编著《清水刘坪》文物出版社,2014 年 11 月版

范三畏《旷古逸史·陇右神话与古史传说》甘肃教育出版社,1999 年 7 月版

俄军主编《甘肃省博物馆文物精品图集》三秦出版社 2006 年 5 月版

盖山林《世界岩画的文化阐释》北京图书馆出版社 2001 年 6 月版

岳邦湖等《岩画及墓葬壁画》敦煌文艺出版社 2004 年 2 月版

祝中熹《甘肃通史·先秦卷》甘肃人民出版社 2009 年 8 月版

祝中熹、李永平《青铜器》敦煌文艺出版社 2004 年 2 月版

祝中熹《早期秦史》敦煌文艺出版社 2004 年 2 月版

3031

【作者简介】

边 强

原甘肃省文物考古研究所书记、副所长,已退休。为甘肃省人民政府发展研究中心特约研究员、省古籍保护中心专家组委员、省工艺美术协会名誉会长,系省作协、美协、摄协和省文学艺术评论家协会等文艺团体的会员。曾任《中国工艺美术全集·甘肃卷》主编,参与编撰《丝路邮驿》《中国马文化》《中国长城百科全书·临洮长城》等历史文化丛书、任书稿审定及学术顾问,在北京《旅游》等杂志开辟专栏介绍丝绸之路和长城文化,由科学出版社出版有专著《甘肃关隘史》。

下篇:从仰韶到齐家

时间:2022-02-27 来源:齐家文化网 打印页面 阅读()

相关内容

Copyrights© All Rights Reserved 版权所有 甘肃省齐家文化研究会

甘肃省齐家文化研究会 广河县齐家文化博物馆 主办

地址:广河县城关镇河北新区广仁街1号 邮编:731300 电话:0930-5936016 传真:0930-5936016

陇ICP备2021002768号  甘公网安备62292402000104号

甘公网安备62292402000104号

技术支持:甘肃南博网络科技有限公司