秦魏家遗址

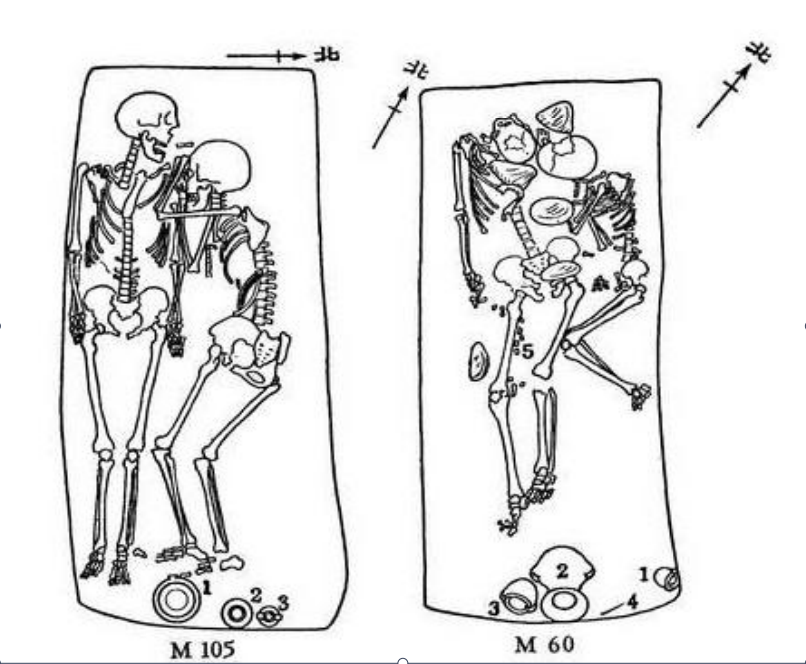

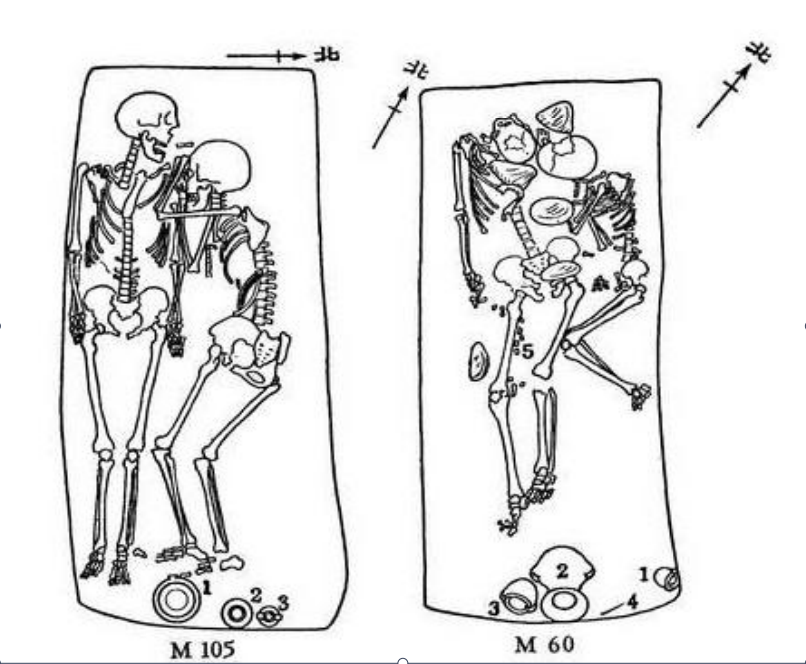

秦魏家遗址位于原永靖县莲花城的西南部(今临夏县莲花乡北端),与秦魏家遗址隔沟相望,地处黄河南岸,面积约 3 万平方米。1959 年~1960 年中国社科院考古研究所由考古学家谢端琚主持进行了两次发掘,揭露面积 1011 平方米,发现窖穴 73 个,圆圈状列石遗迹 1 处,清理 138 座长方形竖穴土坑墓。墓地分为南、北两区。南区规模较大,上层 99 座墓很规则地排成 6 排,下层只零星地发现 8 座,头向均朝西北。北区墓葬 29 座,整齐地排成 3排,头向一律朝西。这两片墓区,可能分属于两个氏族。葬式有单人葬与合葬两种,前者绝大多数是成人仰身直肢葬,后者共 24座,以成年男女合葬为主,也有成人与儿童合葬墓。成年男女合葬墓中的男女葬式明显有别,一般都是男性仰身直肢居右,女性侧身屈肢居左并面向男性,这种葬俗表明当时已存在一夫一妻制的婚姻形态。大部分墓都有石器、陶器、骨器和猪下颚骨等随葬品,其中 3 座墓出有铜器。出土物以陶器为主,还有石器、骨器、铜器和装饰品等,陶器常见的有双大耳罐、豆、盆、侈口罐和高领双耳罐等生活用具。铜器有红铜和青铜两类,器型有铜环、铜锥、小铜斧和铜饰。铜器有铜环和铜饰共 3 件(地层和灰坑中还出土铜锥、小铜斧和铜饰各 1 件)。铜器经光谱定性分析,有红铜和铅青铜。青铜器是分别使用锻造和铸造两种方法制造的,这个发现至为重要,表明齐家文化延续的时间较长,晚期已进入青铜时代。随葬猪下颚骨各墓数目不等,少者仅 1 块,多者达 68 块。猪作为家畜是当时衡量财富的标志,数量的差别,表明当时社会上已出现贫富分化现象。秦魏家遗址是齐家文化规模最大、保存最好的一处氏族公共墓地,为研究齐家文化的葬俗等方面提供了重要的资料。第一次发掘资料《临夏大何庄秦魏家两处齐家文化遗址发掘简报》在《考古》1960 年第 3 期上进行了发表。第二次发掘资料《甘肃临夏秦魏家遗址第二次发掘的主要收获》,发表于《考古》1964 年 6 期。1964 年《考古》发表了《甘肃临夏秦魏家遗址第二次发掘的主要收获》简报后,时任中国科学院院长的郭沫若看到后撰写了《对临夏遗迹合葬墓的一点说明》,就男女合葬墓的性质和内涵提出了不同意见,针对简报中“这很可能是以男子为主体,而把女子作为殉葬者来处理的”,他认为“很可能是女子自愿殉死的。女子屈肢,依附着男子的左肩,表示着依依不舍的情态”。这个争论在考古界引起了轰动,但至今仍没有定论。

秦魏家墓葬男女合葬墓

秦魏家墓葬男女合葬墓

秦魏家墓葬男女合葬墓

秦魏家墓葬男女合葬墓上篇:大何庄遗址

时间:2021-12-12 来源:齐家文化网 打印页面 阅读()

相关内容

Copyrights© All Rights Reserved 版权所有 甘肃省齐家文化研究会

甘肃省齐家文化研究会 广河县齐家文化博物馆 主办

地址:广河县城关镇河北新区广仁街1号 邮编:731300 电话:0930-5936016 传真:0930-5936016

陇ICP备2021002768号  甘公网安备62292402000104号

甘公网安备62292402000104号

技术支持:甘肃南博网络科技有限公司