齐家坪遗址与中华第一镜

一、齐家坪遗址基本情况

齐家坪遗址位于甘肃省广河县齐家镇(原排子坪乡)园子坪村齐家坪社,地处洮河西岸第二台地上。遗址东临洮河,西傍山岭,是一处缓坡台地,台地与洮河面高差约100米。整个台地东西长约1000米,南北宽约500米,分布面积500000平方米,遗址所处地势西北高,东南低,南北各有一深沟,将遗址与其它台地相分开。台地中间有一条呈东北—西南向的深沟将台地的绝大部分切割为两半。齐家坪自然村落主要分布在深沟以北,台地范围内除村落外,其余为大片的农田。自上世纪20年代以来,文物考古工作者在对齐家坪遗址的历次考古考古调查中,在齐家坪许多断崖和沟坎上发现了暴露有大量远古人类遗留下来的灰坑、窖穴、白灰居住面和灰层等文化层,这些文化层厚约0.5~2米不等,文化层中还夹杂有许多破碎的陶片,其中以泥质红陶、夹砂粗陶片最为常见,彩陶片很少见到,可辨陶器器物大部为侈口垂腹罐、双耳罐、双耳高颈瓶,并有少量的素陶盆、折唇尊和壶形器等。陶片绝大多数都为素面,少部分有纹饰,一般为竖绳纹和篮纹。同时在台地上散布有原始先民曾经使用过的石器和骨器残件等遗弃物,石器表面绝大多数都经过磨制,器类有斧、刀、锛、凿、壁、环等,制作较为精细,骨器常见有锥、针、刀等。从历次考古调查、勘探和发掘情况分析,该遗址是一处典型的齐家文化大型聚落和墓葬的遗址,文化内涵丰富。1963年2月齐家坪遗址被甘肃省人民政府公布为甘肃省级文物保护单位,1996年11月由国务院公布为全国重点文物保护单位。

二、齐家坪遗址考古历程

二、齐家坪遗址考古历程

在1924年7月以前,齐家坪还是一个像中国大西北许许多多的村庄一样,十分普通,不为人知,最早发现齐家坪遗址的是瑞典考古学家安特生。安特生(1874.7-1960.10年)瑞典地质学家、考古学家。1914年初春,安特生受中国北洋政府的邀请,作为农商部的矿政顾问来到中国,协助中国地质学家寻找铁矿、煤矿,从事地质调查和古生物化石采集。1921年10月,安特生和地质学家袁复礼等人一道发掘了仰韶遗址,揭开了中国田野考古工作的序幕。1924年3月间,安特生在对甘青地区考古过程中,从兰州一个卖烟渣的临洮县小贩货摊上,发现了一件装着烟渣的破旧彩陶罐,获知这件彩陶器来自临洮、宁定一带的洮河河谷后,他决定将下一个考古目标转向洮河流域。

1924年4月下旬安特生和助手一行兰州出发,前往洮河流域进行考古工作,他们在前往临洮县城的半途中,与洮河东岸首先发现了灰咀遗址和辛店遗址,到达临洮县城后,又在离临洮县城以西南10公里的洮河西岸马家窑村发现了遗物丰富、规模宏大的马家窑遗址,让他震惊的是,马家窑遗址出土的彩陶器型丰富,打磨细腻,图案比仰韶发现的更加绚丽。由于马家窑遗址出土的陶器中含有与河南仰韶文化基本相同元素,安特生把马家窑遗址出土的陶器归为甘肃仰韶文化,随后他在临洮衙下集发现了以马鞍口素陶罐为特征的寺洼文化遗址。结束了临洮考古之行后,安特生一行又于1924年盛夏沿洮河一路北下,中途从康家崖渡口渡过洮河,进入临夏的辖地宁定县(今广河县),他们首先在离渡口上游不远处的洮河西岸首先发现了齐家坪遗址,在齐家坪村子北部的台地上,安特生发现了长约500米的连续远古文化堆积,特别是在靠近洮河的台地边缘发现了厚1.5~2.5 米的人类文化层,随后安特生对齐家坪的地形和遗迹分布进行了纪录,并用平板仪对该遗址测绘了一幅1:8000 的平面图,明确标出了齐家坪遗址地形及文化层的分布,同时安特生还对村子北部的一处台地进行了考古发掘,出土了许多没有花纹的素陶器,这些出土的大耳素陶罐与古希腊瓶子造型相似,于是安特生认为在临洮马家窑遗址出土的绚丽彩陶应该晚于齐家坪出土的陶器,他将齐家坪遗址出土的这一类陶器命名为“齐家期”。安特生在自己的考古报告中写道:“绝无彩色陶器之迹,但美丽之单色压花陶器极为特别,齐家期似较仰韶者为早”。由于安特生没有发现墓葬,他认为齐家坪遗址是一处齐家文化先民的聚落址。安特生对齐家坪遗址的发现,是在中国考古发现仰韶文化的又一个重大成果之一,对于研究黄河流域青铜文化的产生、发展以及探索中华文明起源的历史进程具有重要意义,从而揭开了黄河上游史前文化齐家文化研究的序幕。

1924年4月下旬安特生和助手一行兰州出发,前往洮河流域进行考古工作,他们在前往临洮县城的半途中,与洮河东岸首先发现了灰咀遗址和辛店遗址,到达临洮县城后,又在离临洮县城以西南10公里的洮河西岸马家窑村发现了遗物丰富、规模宏大的马家窑遗址,让他震惊的是,马家窑遗址出土的彩陶器型丰富,打磨细腻,图案比仰韶发现的更加绚丽。由于马家窑遗址出土的陶器中含有与河南仰韶文化基本相同元素,安特生把马家窑遗址出土的陶器归为甘肃仰韶文化,随后他在临洮衙下集发现了以马鞍口素陶罐为特征的寺洼文化遗址。结束了临洮考古之行后,安特生一行又于1924年盛夏沿洮河一路北下,中途从康家崖渡口渡过洮河,进入临夏的辖地宁定县(今广河县),他们首先在离渡口上游不远处的洮河西岸首先发现了齐家坪遗址,在齐家坪村子北部的台地上,安特生发现了长约500米的连续远古文化堆积,特别是在靠近洮河的台地边缘发现了厚1.5~2.5 米的人类文化层,随后安特生对齐家坪的地形和遗迹分布进行了纪录,并用平板仪对该遗址测绘了一幅1:8000 的平面图,明确标出了齐家坪遗址地形及文化层的分布,同时安特生还对村子北部的一处台地进行了考古发掘,出土了许多没有花纹的素陶器,这些出土的大耳素陶罐与古希腊瓶子造型相似,于是安特生认为在临洮马家窑遗址出土的绚丽彩陶应该晚于齐家坪出土的陶器,他将齐家坪遗址出土的这一类陶器命名为“齐家期”。安特生在自己的考古报告中写道:“绝无彩色陶器之迹,但美丽之单色压花陶器极为特别,齐家期似较仰韶者为早”。由于安特生没有发现墓葬,他认为齐家坪遗址是一处齐家文化先民的聚落址。安特生对齐家坪遗址的发现,是在中国考古发现仰韶文化的又一个重大成果之一,对于研究黄河流域青铜文化的产生、发展以及探索中华文明起源的历史进程具有重要意义,从而揭开了黄河上游史前文化齐家文化研究的序幕。

1925年6月由农商部地质调查所印行的《甘肃考古记》中,安特生根据他在洮河流域的考古发掘结果,结合1923年夏秋之际在湟水流域的发掘和其后在镇番县的考古发掘,形成了对中国史前文化的发展、起源、分布、分类的看法和观点,他将甘青地区的彩陶文化按时间顺序依次分为齐家期、仰韶期、马厂期(新石器时代末期与青铜时代之过渡期)和辛店期、寺洼期、沙井期(紫铜器时代及青铜时代之初期),建立了中国上游远古文化基本的框架,而这些描述史前文明的文化分期又依次得名于如下考古遗址:宁定县齐家坪遗址、西宁县朱家寨等众多遗址(包括今青海省西宁市朱家寨、甘肃省临洮县马家窑等众多遗址)、碾伯县马厂塬遗址、洮沙县辛店遗址、狄道县寺洼遗址、镇番县沙井遗址。后来,随着考古的不断深入开展,中外学者们发现安特生提出的中国六个远古分期并不完全准确。

1925年6月由农商部地质调查所印行的《甘肃考古记》中,安特生根据他在洮河流域的考古发掘结果,结合1923年夏秋之际在湟水流域的发掘和其后在镇番县的考古发掘,形成了对中国史前文化的发展、起源、分布、分类的看法和观点,他将甘青地区的彩陶文化按时间顺序依次分为齐家期、仰韶期、马厂期(新石器时代末期与青铜时代之过渡期)和辛店期、寺洼期、沙井期(紫铜器时代及青铜时代之初期),建立了中国上游远古文化基本的框架,而这些描述史前文明的文化分期又依次得名于如下考古遗址:宁定县齐家坪遗址、西宁县朱家寨等众多遗址(包括今青海省西宁市朱家寨、甘肃省临洮县马家窑等众多遗址)、碾伯县马厂塬遗址、洮沙县辛店遗址、狄道县寺洼遗址、镇番县沙井遗址。后来,随着考古的不断深入开展,中外学者们发现安特生提出的中国六个远古分期并不完全准确。

1973年和1975年,甘肃省博物馆文物工作队先后两次对齐家坪遗址进行了一次较大规模的考古发掘。第一次发掘区选择在齐家坪村东南的台地处,编为A区,开有探方19个,发掘面积384.75平方米,清理墓葬112座、祭祀遗迹2处、灰坑2座。第二次发掘区在齐家坪村子东部进行,编为B区,开有探方3个,发掘面积208平方米,清理房址2座、灰坑15个、墓葬5座。另外在发掘区范围之外的B区西南,配合农田水利建设过程清理墓葬1 座。两次发掘共清理墓葬118座。其中,单人葬82 座,合葬36座。出土遗物包括大量陶器、石器、骨角器、牙饰、铜器、卜骨等,其中考古人员分别发现了8人和13人同葬一坑的墓葬,其中一具骨架仰身直肢者似为墓主;其余的人骨架有的有头无身,有的头骨和躯体分别埋葬,也有的三、四个头骨放在一起,对这类现象当时学者有两种解释,一种认为这些人是墓主人的殉葬者,一种认为头身分离的尸骨是当时日趋频繁的部落战争的受害者,同时也说明氏族社会正在崩溃,开始向奴隶社会过渡。此次发掘的重要意义在于,确认了齐家坪遗址不仅是一处齐家文化聚落址,还有墓地。

2008年,为了全面了解齐家坪遗址的分布范围、布局和地下遗存的整体性情况,甘肃省文物考古研究所委托陕西龙腾勘探有限公司对该遗址进行了系统钻探工作,这次钻探结果确认了遗址的分布范围有50万平方米,遗迹遗物遍布整个齐家坪台地,经钻探发现齐家文化遗迹79处,包括房址16处,灶址4处,灰坑25处,墓葬18处,陶窑5座。其中遗迹密集区分为两部分,一部分位于齐家坪自然村北部的台地上,面积约16万平方米,文化堆积厚0.5~2.3米,钻探发现有房址、灶址、灰坑、窑址、踩踏面及大面积的灰土和灰沟等,这些遗迹分布密集;另一部分是墓葬区,位于齐家坪自然村东南的台地,面积约有2万平方米,除发现排列有序的墓葬外,还分布有相对集中的一定数量房址、窑址及零星的灰坑、灰沟。钻探报告结果显示,相较于北部台地,南部台地遗物较少,地层堆积简单,未见大范围的文化层。这次钻探结果与以前考古的调查结果基本相符,但提供了更全面的数据。根据钻探结果,有学者认为从齐家文化二期开始,齐家文化的分布重心开始向洮河流域转移,考虑到齐家坪遗址的广大面积,或许该遗址是齐家文化三期时的一座大型聚落遗址。 2008年的钻探结果对齐家坪遗址的布局有了较完整的认识,但对遗址聚落的发展演变还不清楚。此外,2008年勘探绘制的地形图与该区域的卫星图像无法吻合,这类误差也使得探勘发现遗迹的确切位置难以对应。考虑到上述缺憾,2013年-2014年,由北京大学、甘肃省文物考古研究所、哈佛大学共同组成的国际合作洮河流域考古项目,在前人考古的基础上,再一次对齐家坪遗址进行了重点考察,这次考察的主要目的是探讨洮河流域新石器时代晚期到青铜时代早期的文化与社会演变,特别着重于社会文化变迁与生业、手工业技术变革的关系。这次考察采用的田野工作方法有测绘、地表调查、物探和针对性的小规模试掘。布了2米的探方,发现了两个迭压的灰坑,出土了大量动物骨骼,包括猪骨、羊骨及少量牛、狗、鹿、啮齿类动物、野生牛科动物和鸟类骨骼和卜骨2块,一为羊的肩胛骨,有5处灼痕。另一块为碎裂的中型牛科或鹿科动物肩胛骨,至少有15处灼痕,经过考察,初步结果显示,齐家坪遗址可分为生活居住区、墓地和制陶区,对该址有了新的认识,也提出了新的问题。

2008年的钻探结果对齐家坪遗址的布局有了较完整的认识,但对遗址聚落的发展演变还不清楚。此外,2008年勘探绘制的地形图与该区域的卫星图像无法吻合,这类误差也使得探勘发现遗迹的确切位置难以对应。考虑到上述缺憾,2013年-2014年,由北京大学、甘肃省文物考古研究所、哈佛大学共同组成的国际合作洮河流域考古项目,在前人考古的基础上,再一次对齐家坪遗址进行了重点考察,这次考察的主要目的是探讨洮河流域新石器时代晚期到青铜时代早期的文化与社会演变,特别着重于社会文化变迁与生业、手工业技术变革的关系。这次考察采用的田野工作方法有测绘、地表调查、物探和针对性的小规模试掘。布了2米的探方,发现了两个迭压的灰坑,出土了大量动物骨骼,包括猪骨、羊骨及少量牛、狗、鹿、啮齿类动物、野生牛科动物和鸟类骨骼和卜骨2块,一为羊的肩胛骨,有5处灼痕。另一块为碎裂的中型牛科或鹿科动物肩胛骨,至少有15处灼痕,经过考察,初步结果显示,齐家坪遗址可分为生活居住区、墓地和制陶区,对该址有了新的认识,也提出了新的问题。

三、齐家坪遗址的文化分区

经过自20世纪20年代以来一系列的考古调查、发掘、钻探等工作,考古工作者基本上弄清了齐家坪遗址的遗迹遗物分区情况,从就目前的资料看,齐家坪遗址有较明显的分区规划,主要分为三个区域,分别为生活区、墓葬区和制陶区,但在局部也存在交错的现象。生活居住区主要分布在齐家坪村北台地一带,其中主要一部分被压在现代村庄之下,安特生当年在此区发现多处文化剖面,出土数百件陶片、石器、骨角器、兽骨等。后来夏鼐、裴文中在对齐家坪遗址的调查中,也在这片区域观察到大量的文化堆积层,裴文中还在村东发掘了一座白灰面房址,当时虽无法确定是否属齐家文化,但就目前材料看,极有可能属齐家文化。1975年甘肃省博物馆文物工作队发掘的B 区也在村东,发现有房址和灰坑。2008年的钻探结果也证明这一片区域为遗址中心,发现生活居住遗迹及厚2.3米的文化层。同时在历次的地表调查时,在此区也发现了密集的陶片分布。在村东北一道路旁断面发现白灰面房屋1 座。此区物探也侦测到大量异常,很可能是灰坑或灶坑。此区发掘的T2也发现灰坑和大量陶片、兽骨等废弃物,证明这里是齐家文化原始先民的生活居住区

齐家坪遗址有专门的墓地,绝大部分原始先民死后都葬在公共的墓地,齐家坪遗址的公共墓葬区位于南部台地东北隅,与生活区相隔一冲沟,说明齐家坪遗址有专门的墓地,2008年在这一片区域钻探出18座未发掘墓葬,现在排水沟仍可见人骨遗骸。1975年甘肃省博物馆文物工作队发掘的A区大致就在这一片区域,就目前情况看,这一片地区为公共墓地,但范围不清。但也有些人死后也有部分葬在生活区的。1947年,裴文中和米泰恒曾观察到村东台地有许多墓葬。1975年甘肃省博物馆文物工作队发掘B区在村东清理了5座墓葬,通过对比分析,发现居住区的墓葬与公共墓地有如下差别。第一,齐家坪遗址发掘的118座墓中,单人葬82座,合葬36座,居住区的5座墓均为单人葬。第二,墓地的墓向多朝北或西北,朝西的较少,比例约为3:1。居住区的5 座墓仅1座朝北,余皆朝西。第三,居住区这5座墓有2座为儿童墓,1座可能是未成年男孩,仅1座可确认为成年男性。第四,居住区的墓随葬品不多,仅有陶片或1~2件齐家的陶器,将不同人群葬在居住区和墓地的例子也见于齐家文化的永靖大何庄和秦魏家。有学者认为大何庄和秦魏家属同一聚落,秦魏家为统治集团成人公共墓地,统治集团未成年人和被统治集团的人死后葬在大何庄居住区。2014年青海民和喇家遗址发现两座葬在居址的墓,皆随葬有多件齐家文化的玉料,无其它陪葬品。齐家坪葬在公共墓地和生活区的人群可能存在社会阶层、分工或族群差异,但具体还需更多发现及与其它墓地的比较厘清。整体看,齐家坪遗址这种居址在北、墓地在南的聚落布局与大何庄遗址在北、秦魏家墓地在南的布局相似,两处墓地的使用都是从近水一侧开始,再向山坡方向蔓延,类似现象也见于临潭陈旗磨沟墓地。

齐家坪遗址有专门的墓地,绝大部分原始先民死后都葬在公共的墓地,齐家坪遗址的公共墓葬区位于南部台地东北隅,与生活区相隔一冲沟,说明齐家坪遗址有专门的墓地,2008年在这一片区域钻探出18座未发掘墓葬,现在排水沟仍可见人骨遗骸。1975年甘肃省博物馆文物工作队发掘的A区大致就在这一片区域,就目前情况看,这一片地区为公共墓地,但范围不清。但也有些人死后也有部分葬在生活区的。1947年,裴文中和米泰恒曾观察到村东台地有许多墓葬。1975年甘肃省博物馆文物工作队发掘B区在村东清理了5座墓葬,通过对比分析,发现居住区的墓葬与公共墓地有如下差别。第一,齐家坪遗址发掘的118座墓中,单人葬82座,合葬36座,居住区的5座墓均为单人葬。第二,墓地的墓向多朝北或西北,朝西的较少,比例约为3:1。居住区的5 座墓仅1座朝北,余皆朝西。第三,居住区这5座墓有2座为儿童墓,1座可能是未成年男孩,仅1座可确认为成年男性。第四,居住区的墓随葬品不多,仅有陶片或1~2件齐家的陶器,将不同人群葬在居住区和墓地的例子也见于齐家文化的永靖大何庄和秦魏家。有学者认为大何庄和秦魏家属同一聚落,秦魏家为统治集团成人公共墓地,统治集团未成年人和被统治集团的人死后葬在大何庄居住区。2014年青海民和喇家遗址发现两座葬在居址的墓,皆随葬有多件齐家文化的玉料,无其它陪葬品。齐家坪葬在公共墓地和生活区的人群可能存在社会阶层、分工或族群差异,但具体还需更多发现及与其它墓地的比较厘清。整体看,齐家坪遗址这种居址在北、墓地在南的聚落布局与大何庄遗址在北、秦魏家墓地在南的布局相似,两处墓地的使用都是从近水一侧开始,再向山坡方向蔓延,类似现象也见于临潭陈旗磨沟墓地。

四、齐家坪遗址出土器物 中华第一镜

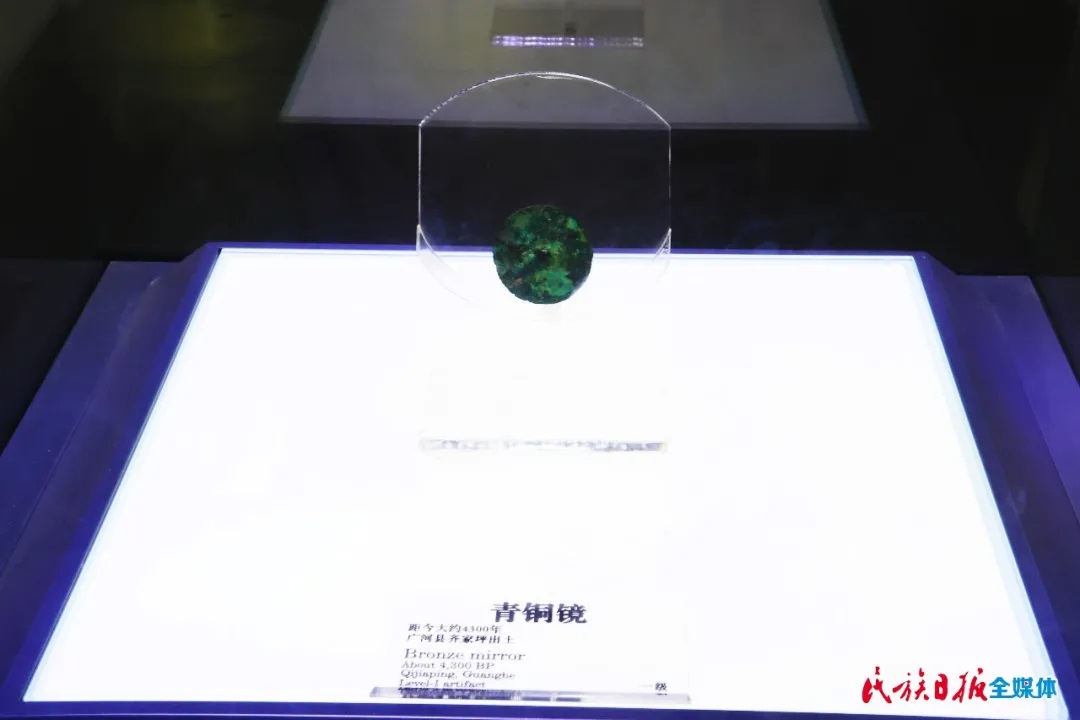

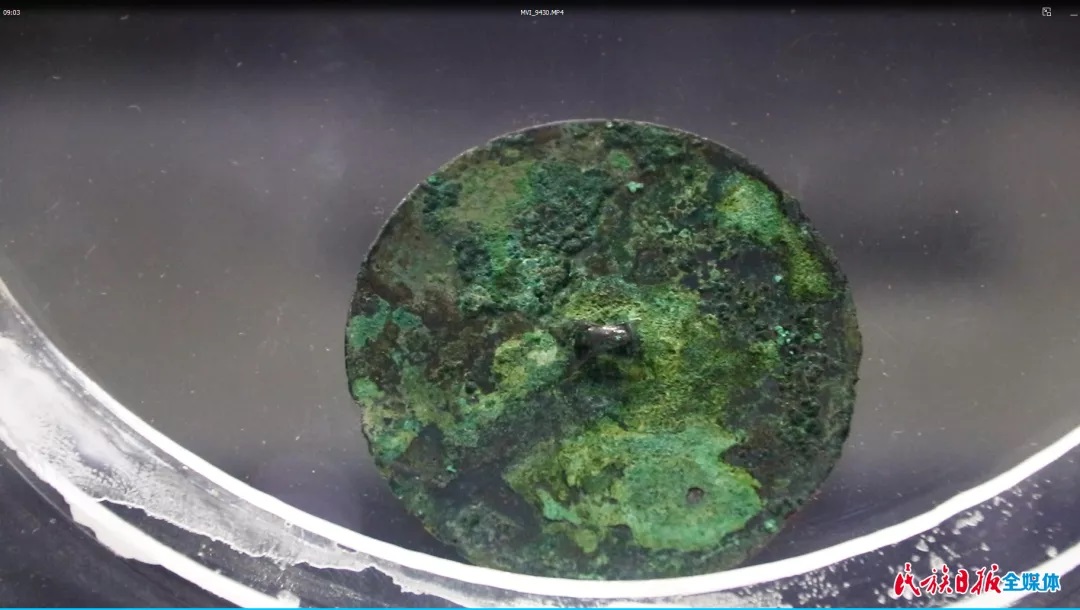

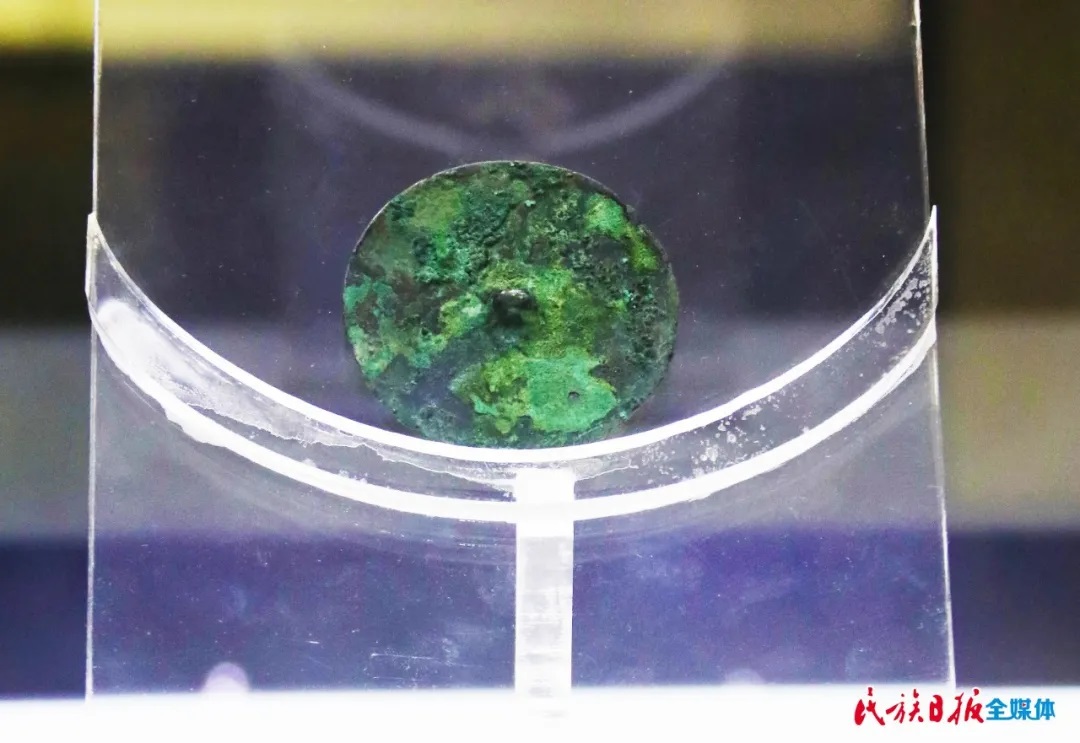

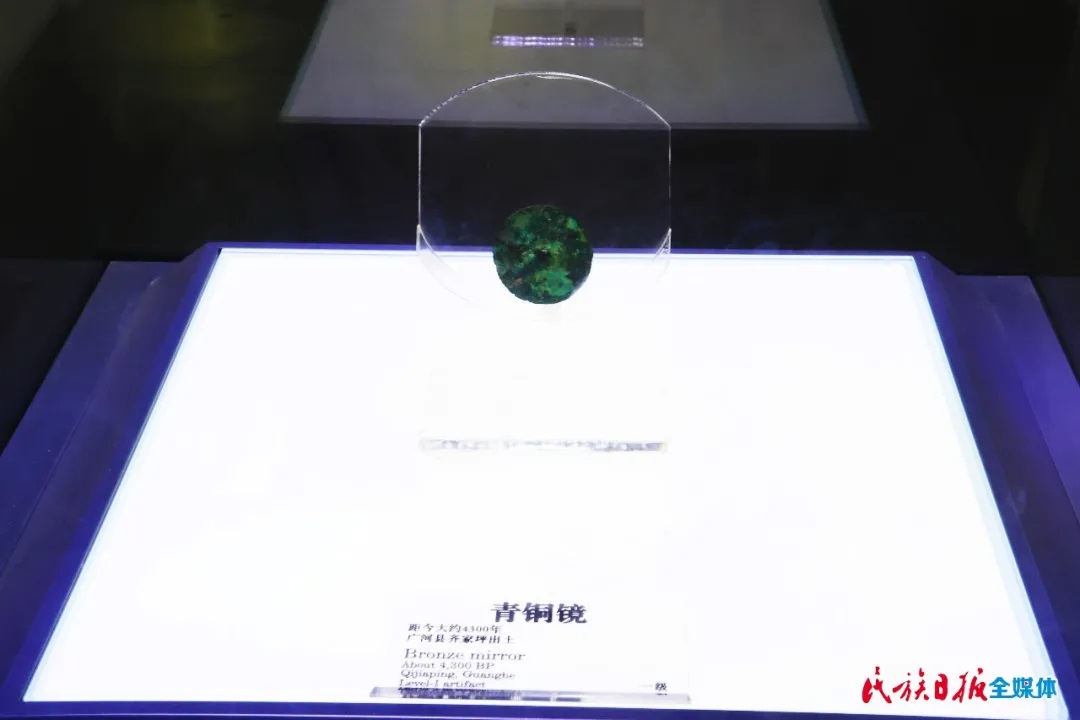

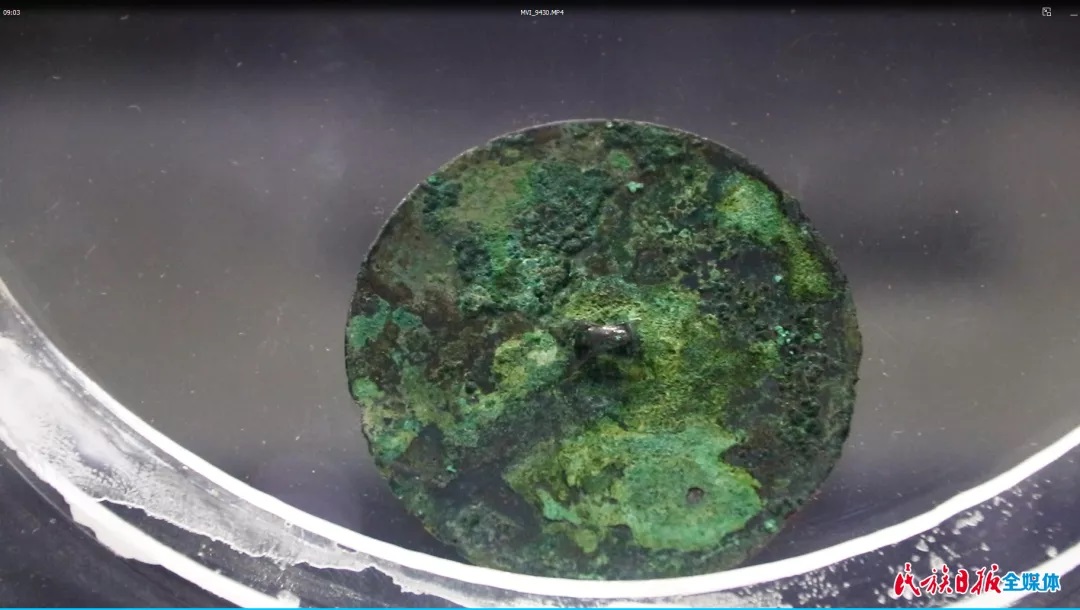

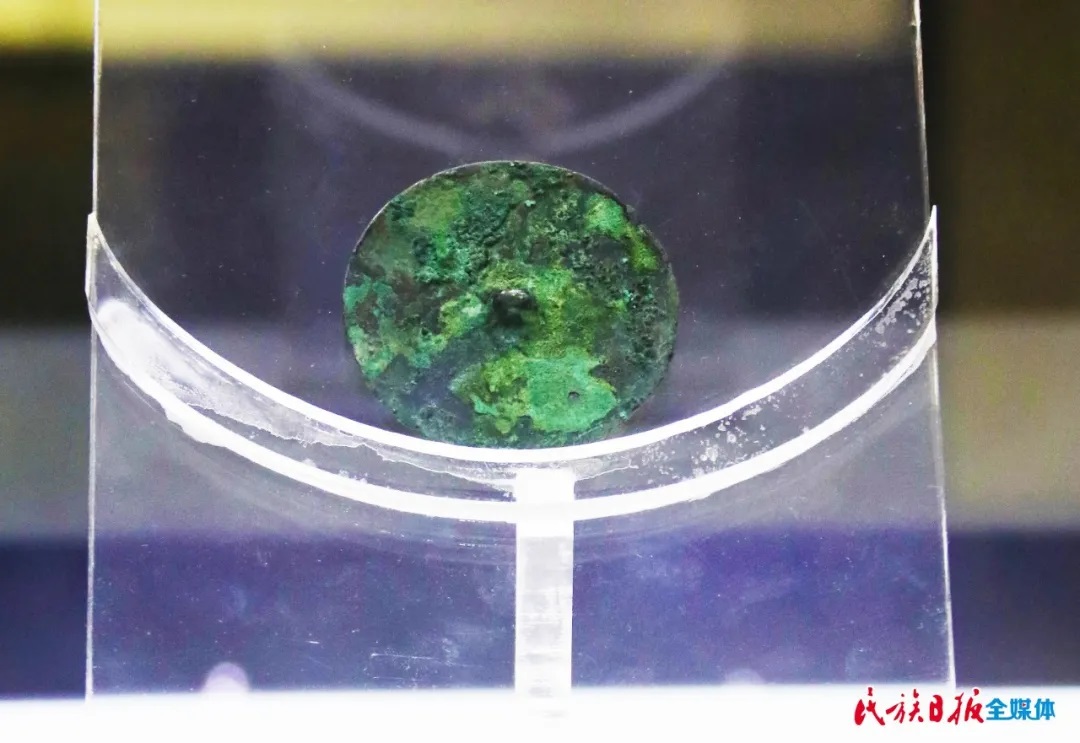

齐家坪遗址不但有丰富的文化遗迹和出土数量众多的遗物,该遗址先后出土了石器、陶器、骨器、玉器等生产工具和生活用具等几千件遗物,而且也十分著名,其中出土的一面铜镜,为中国迄今为止年代发现的年代最为久远的铜镜,被美誉为“中华第一镜”。1975年,甘肃省博物馆文物工作队在对齐家坪遗址41号墓葬的发掘中,考古人员发掘出一面铜镜,该铜镜形状呈扁平圆形,直径6.2厘米,厚0.3厘米,镜面光素无饰,背面中央有一桥形钮,钮高0.5厘米。从该铜镜铸造工艺来看,属于一次范模浇铸成型,钮部有锻饰痕迹,边缘规整光滑,器物通体有锈蚀斑迹,现收藏于甘肃省考古研究所,这面铜镜虽然在黄土地里埋藏了四千年的时光,但依旧不能磨灭它过去的辉煌,虽然已经不能照耀出我们的模样,但是通过镜面我们看到的是勤奋努力,光彩夺目的辉煌往事,中华文化因为勤奋和智慧而得以在世界上占据一席之地。这面铜镜的出土,说明原始社会后期的齐家文化已有铜镜出现,在铜镜发展史上具有重要意义。

在全世界,铜镜分为两大体系,一方面是以西亚、埃及、希腊、罗马为代表的圆板带柄镜,产生于约公元前2900—前2000年,在伊拉克的基什遗址、伊朗的苏莎遗址和巴基斯坦的印达斯文明时期遗址中都出土了青铜镜。埃及第十一王朝时期的石棺浮雕纹饰中,有持镜装饰的贵妇人像,其年代也在公元前2000年。西方的这些青铜镜,从形制上来讲,一般为圆板具柄镜。另一方面就是以中国古代青铜镜为代表,一般是圆板具钮镜。大量的考古发掘和文献著录表明,唐代以前,中国铜镜多为圆形,少数方形,且以钮体系;宋代之后,始有具柄镜流行。

在全世界,铜镜分为两大体系,一方面是以西亚、埃及、希腊、罗马为代表的圆板带柄镜,产生于约公元前2900—前2000年,在伊拉克的基什遗址、伊朗的苏莎遗址和巴基斯坦的印达斯文明时期遗址中都出土了青铜镜。埃及第十一王朝时期的石棺浮雕纹饰中,有持镜装饰的贵妇人像,其年代也在公元前2000年。西方的这些青铜镜,从形制上来讲,一般为圆板具柄镜。另一方面就是以中国古代青铜镜为代表,一般是圆板具钮镜。大量的考古发掘和文献著录表明,唐代以前,中国铜镜多为圆形,少数方形,且以钮体系;宋代之后,始有具柄镜流行。

关于中国铜镜的起源问题,从文献记载来看,可以追溯到古史传说时代,《黄帝内传》载:“帝既与西王母会于王屋,乃铸大镜十二面,随月用之”。《轩辕黄帝传说》载:“帝因铸镜以像之,为十五面,神镜宝镜也”,中国古人将镜子的发明归功于黄帝,其实这只是一种“圣人情结”。虽然这一类圣人制镜的传说固然不足凭信,但它也说明了在中华民族历史长河里铜镜的起源久远,可以追溯到上古时候的传说时代。在齐家坪遗址出土的中华第一镜出土以前,中国的铜镜技术源头在哪个年代,这在考古学界一直以来都是一个争议,上个世纪前期,中外学者和收藏家根据传统出土于中国的古铜镜,将使用铜镜的年代限定在春秋、战国之际。有的学者根据当时仅有战国时期铜镜这一状况,提出了中国铜镜外来说,认为中国北方铜镜是受斯基泰文化(公元前7世纪~前3世纪)的影响。在上世纪三十年代考古学家在一座殷墓发现了一面最早的铜镜,这在当时将中国的铸镜史上溯了几百年。然而,后来的考古发现证明,殷代铜镜也不是中国最早的铜镜了,四十年之后的在甘肃广河齐家坪遗址墓葬出土的铜镜宣告了齐家文化存在的年代就有了铜镜,这立马就把我们的铜镜铸造历史追溯到距今4000年之前,比斯基泰文化早了1300多年。齐家坪遗址出土的这面铜镜虽然形体较小,而且外表也均显粗糙,表现出了铜镜的初始形态,但是它把我国铜镜出现的历史向前推进了一大步,激发了人们探索中国最早铜镜的热情。人们期待着将来有更多的早期铜镜出土,使铜镜的起源问题得以进行充分的研究。

关于中国铜镜的起源问题,从文献记载来看,可以追溯到古史传说时代,《黄帝内传》载:“帝既与西王母会于王屋,乃铸大镜十二面,随月用之”。《轩辕黄帝传说》载:“帝因铸镜以像之,为十五面,神镜宝镜也”,中国古人将镜子的发明归功于黄帝,其实这只是一种“圣人情结”。虽然这一类圣人制镜的传说固然不足凭信,但它也说明了在中华民族历史长河里铜镜的起源久远,可以追溯到上古时候的传说时代。在齐家坪遗址出土的中华第一镜出土以前,中国的铜镜技术源头在哪个年代,这在考古学界一直以来都是一个争议,上个世纪前期,中外学者和收藏家根据传统出土于中国的古铜镜,将使用铜镜的年代限定在春秋、战国之际。有的学者根据当时仅有战国时期铜镜这一状况,提出了中国铜镜外来说,认为中国北方铜镜是受斯基泰文化(公元前7世纪~前3世纪)的影响。在上世纪三十年代考古学家在一座殷墓发现了一面最早的铜镜,这在当时将中国的铸镜史上溯了几百年。然而,后来的考古发现证明,殷代铜镜也不是中国最早的铜镜了,四十年之后的在甘肃广河齐家坪遗址墓葬出土的铜镜宣告了齐家文化存在的年代就有了铜镜,这立马就把我们的铜镜铸造历史追溯到距今4000年之前,比斯基泰文化早了1300多年。齐家坪遗址出土的这面铜镜虽然形体较小,而且外表也均显粗糙,表现出了铜镜的初始形态,但是它把我国铜镜出现的历史向前推进了一大步,激发了人们探索中国最早铜镜的热情。人们期待着将来有更多的早期铜镜出土,使铜镜的起源问题得以进行充分的研究。

除中华第一镜外,齐家坪遗址还出土了一件红铜斧,是齐家文化铜器中最大的一件标本,也是一件国宝级文物,现藏中国国家博物馆,由白寿彝主编,上海人民出版社1994年6月出版的《中国通史》中对这一件国宝级文物进行了重点介绍:“广河齐家坪出土的一件红铜斧,长15厘米、刃宽3.2厘米、顶宽4厘米、厚3.1厘米,空首,内中残留了木柄的断茬,斧头两侧有对称的两个半环形耳。……可见铜器已进入当时人们物质生活中许多领域。同时,齐家文化的铜器生产,经历了一个从红铜到青铜这样的过程。”还说:“齐家文化居民掌握制作青铜技术的时间,当在夏纪年之内。在夏纪年之前,齐家文化已发现的铜器数量,已远远超过同时期的中国境内的任何一种考古学文化,且品种多,同时,不仅早已掌握了冷锻技术,还掌握了单范,甚至合范铸造技术。可肯定这时当早已脱离早期金石并用时代,已进入金石并用时代的发展阶段。在夏纪年的齐家文化,还存在相当数量的红铜制品,如前述齐家坪出土的铜斧,便属这种制品,同时,还有采用冷锻技术制作的青铜器及铅青铜制品,故仍只是处于青铜时代的伊始阶段。”

2008年的钻探结果对齐家坪遗址的布局有了较完整的认识,但对遗址聚落的发展演变还不清楚。此外,2008年勘探绘制的地形图与该区域的卫星图像无法吻合,这类误差也使得探勘发现遗迹的确切位置难以对应。考虑到上述缺憾,2013年-2014年,由北京大学、甘肃省文物考古研究所、哈佛大学共同组成的国际合作洮河流域考古项目,在前人考古的基础上,再一次对齐家坪遗址进行了重点考察,这次考察的主要目的是探讨洮河流域新石器时代晚期到青铜时代早期的文化与社会演变,特别着重于社会文化变迁与生业、手工业技术变革的关系。这次考察采用的田野工作方法有测绘、地表调查、物探和针对性的小规模试掘。布了2米的探方,发现了两个迭压的灰坑,出土了大量动物骨骼,包括猪骨、羊骨及少量牛、狗、鹿、啮齿类动物、野生牛科动物和鸟类骨骼和卜骨2块,一为羊的肩胛骨,有5处灼痕。另一块为碎裂的中型牛科或鹿科动物肩胛骨,至少有15处灼痕,经过考察,初步结果显示,齐家坪遗址可分为生活居住区、墓地和制陶区,对该址有了新的认识,也提出了新的问题。

2008年的钻探结果对齐家坪遗址的布局有了较完整的认识,但对遗址聚落的发展演变还不清楚。此外,2008年勘探绘制的地形图与该区域的卫星图像无法吻合,这类误差也使得探勘发现遗迹的确切位置难以对应。考虑到上述缺憾,2013年-2014年,由北京大学、甘肃省文物考古研究所、哈佛大学共同组成的国际合作洮河流域考古项目,在前人考古的基础上,再一次对齐家坪遗址进行了重点考察,这次考察的主要目的是探讨洮河流域新石器时代晚期到青铜时代早期的文化与社会演变,特别着重于社会文化变迁与生业、手工业技术变革的关系。这次考察采用的田野工作方法有测绘、地表调查、物探和针对性的小规模试掘。布了2米的探方,发现了两个迭压的灰坑,出土了大量动物骨骼,包括猪骨、羊骨及少量牛、狗、鹿、啮齿类动物、野生牛科动物和鸟类骨骼和卜骨2块,一为羊的肩胛骨,有5处灼痕。另一块为碎裂的中型牛科或鹿科动物肩胛骨,至少有15处灼痕,经过考察,初步结果显示,齐家坪遗址可分为生活居住区、墓地和制陶区,对该址有了新的认识,也提出了新的问题。

时间:2021-11-26 来源:齐家文化网 打印页面 阅读()

相关内容

Copyrights© All Rights Reserved 版权所有 甘肃省齐家文化研究会

甘肃省齐家文化研究会 广河县齐家文化博物馆 主办

地址:广河县城关镇河北新区广仁街1号 邮编:731300 电话:0930-5936016 传真:0930-5936016

陇ICP备2021002768号  甘公网安备62292402000104号

甘公网安备62292402000104号

技术支持:甘肃南博网络科技有限公司