齐家文化三足盉

盉是中国古代盛酒器,是古人调和酒、水的器具,用水来调和酒味的浓淡。盉的形状较多,一般是圆口,深腹,有盖,前有流,后有鋬(音畔),下有三足或四足,盖和鋬之间有链相连接。东汉许慎《说文解字》:"盉,调味也。从皿,禾声。"即是用于调和酒味浓淡的器物,为酒器。但同时考古资料表明盉又常与盘配合使用,有研究者认为应为水器。究竟属何类抑或二者兼有,目前学术界仍有不同意见。而齐家文化博物馆收藏着一件精美的齐家文化陶盉。

这件展品出土于齐家坪遗址,是国家一级文物,足距16.8cm,口径5cm,高27.5cm,足高10.5cm,保存基本完整。底部有明显的黑色痕迹,是当时用于烧水或者温酒所留下的痕迹,有三条足,这样以来它容量更多,受热面积也更广,体现了齐家先民的非凡的智慧。这件展品曾经在1998年的时候被日本博物馆借展过,在国际也引起了强烈的关注。

“

“

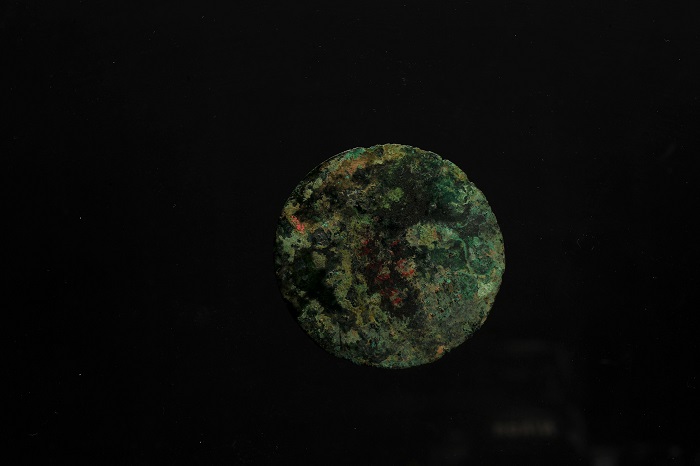

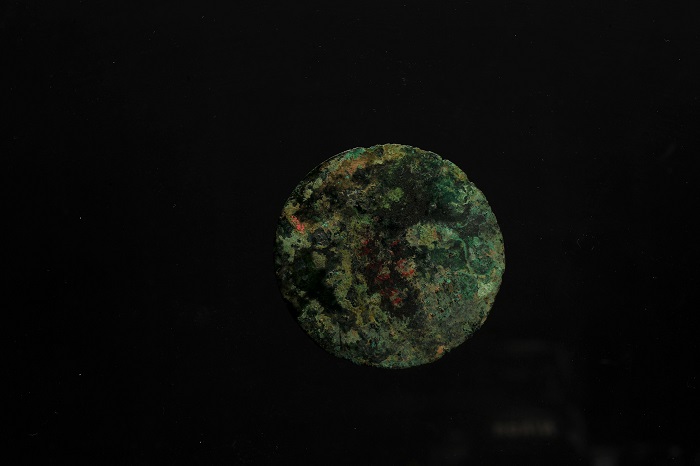

中华第一镜”的实体,别看它器形小,但却承载了非常厚重的历史,这是在1975年出土于广河县M41号墓葬中的,出土于齐家坪遗址,直径6.2cm,厚0.25cm,镜面光素无饰、扁平,背面中央有长方钮,单范铸造而成,钮部有锻饰痕迹,虽通体有锈蚀斑迹,但边缘规整光滑。从考古发现的实物资料看,这是迄今为止在我国发现的最早铜镜,在铜镜发展史上有重要意义,因此被誉为“中华第一镜”。

这件展品出土于齐家坪遗址,是国家一级文物,足距16.8cm,口径5cm,高27.5cm,足高10.5cm,保存基本完整。底部有明显的黑色痕迹,是当时用于烧水或者温酒所留下的痕迹,有三条足,这样以来它容量更多,受热面积也更广,体现了齐家先民的非凡的智慧。这件展品曾经在1998年的时候被日本博物馆借展过,在国际也引起了强烈的关注。

“

“中华第一镜”的实体,别看它器形小,但却承载了非常厚重的历史,这是在1975年出土于广河县M41号墓葬中的,出土于齐家坪遗址,直径6.2cm,厚0.25cm,镜面光素无饰、扁平,背面中央有长方钮,单范铸造而成,钮部有锻饰痕迹,虽通体有锈蚀斑迹,但边缘规整光滑。从考古发现的实物资料看,这是迄今为止在我国发现的最早铜镜,在铜镜发展史上有重要意义,因此被誉为“中华第一镜”。

时间:2021-11-28 来源:齐家文化网 打印页面 阅读()

相关内容

Copyrights© All Rights Reserved 版权所有 甘肃省齐家文化研究会

甘肃省齐家文化研究会 广河县齐家文化博物馆 主办

地址:广河县城关镇河北新区广仁街1号 邮编:731300 电话:0930-5936016 传真:0930-5936016

陇ICP备2021002768号  甘公网安备62292402000104号

甘公网安备62292402000104号

技术支持:甘肃南博网络科技有限公司